|

Le recensioni di Manlio Bonati |

|||

|

|

|||

| Il Barone Viaggiante. Raimondo Franchetti e le esplorazioni nel Corno d’Africa | |||

| A cura di Silvia Chicchi e Roberto Macellari, pp. 140, illustrazioni in bianco e nero, Musei Civici di Reggio Emilia, Via Spallanzani 1, 42100 Reggio Emilia, e-mail musei@municipio.re.it | |||

|

Il 16 aprile 2005 a Reggio Emilia si svolse una intera giornata di studi dedicata all’esploratore Raimondo Franchetti. Fu organizzata dal Comune, dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Civici, il tutto coordinato da Alessandro Di Nuzzo e da Valeria Isacchini, biografa del Franchetti. Le conferenze, alle quali assistetti con interesse nella sola sessione mattutina, sono state raccolte in un bello ed elegante volume di grande formato, ricco di un notevole apparato iconografico: Il Barone Viaggiante. Raimondo Franchetti e le esplorazioni nel Corno d’Africa. Domenico Quirico si occupa di Miti e luoghi comuni sugli esploratori e colonialisti italiani nel quale descrive quei nostri connazionali di un tempo armati “di casco di sughero, di una zanzariera e di ipotesi geografiche molto sommarie” da verificare e correggere a scapito, in tante occasioni, delle popolazioni locali. Del resto, conclude il giornalista, “non bisogna fermarsi alla contrapposizione tra l’ingresso violento della civiltà europea, occidentale, nelle culture dell’Africa, sull’appropriazione violenta di queste culture; certo, tutto questo è stato, ed è costato sangue, dolore di cui si paga ancora oggi spesso il prezzo, ma non è stato solo questo” (pp. 11-20). Claudio Cerreti offre un fedele ritratto de La Società Geografica Italiana e l’esperienza coloniale in Africa. Infatti “cento e più anni fa la Società Geografica Italiana è stata al centro della vicenda coloniale” con tanti successi e molti dolorosi insuccessi. La conoscenza geografica è costata sudore e morte sia da parte dell’uomo bianco armato di fucile sia del guerriero che difendeva la propria terra. Molti di questi viaggiatori andarono in Africa per i motivi più disparati, altri che si proposero - e non furono fortunatamente accettati - sarebbero oggi il divertimento di “uno psicopatologo”. Molti, i più, credevano di compiere una missione per l’Italia. Cerreti, consultando la miriade di documenti a disposizione nell’Archivio della S. G. I. di Roma, è convinto che le anime belle dell’esplorazione nazionale “credevano davvero di avere ragione: erano perfettamente, serenamente, sanamente convinte di avere ragione”, ossia il loro agire fu costellato da “buone intenzioni” e così dicasi del sodalizio geografico, ente che sponsorizzò varie spedizioni africane dando corpo al nostro colonialismo. Questo periodo storico, molto criticato oppure molto amato da studiosi di differenti idee politiche, è giustamente oggetto di continue indagini scientifiche (pp. 21-31). Christel Taillibert analizza La “Spedizione Franchetti nella Dancalia” e la produzione cinematografica in Africa dai film Lumière in poi mettendo in risalto il “fenomeno dell’esotismo” che dalla letteratura si trasferì di botto al cinema. Anche i registi, come gli esploratori, subivano il richiamo dell’avventura, spesso contornata da rischi. Franchetti al suo seguito aveva un operatore cinematografico, Mario Craveri, affinché il suo viaggio diventasse anche un documentario per meglio far conoscere la Dancalia e le peripezie della spedizione: il suo libro Nella Dancalia etiopica del 1930 lo lessero gli specialisti oppure i lettori amanti della curiositas, invece il film lo videro una massa enorme di persone che rimase affascinata dal selvaggio mondo dell’Altrove (pp. 33-57). Francesco Surdich descrive con dovizia di particolari La Dancalia esplorata da Ludovico Maria Nesbitt ossia la spedizione che precedette e fu in concorrenza con quella del Franchetti. In effetti l’esploratore italo inglese Ludovico Maria Nesbitt compì un percorso più impegnativo rispetto a tutti gli altri italiani che misero piede nella torrida Dancalia. Non possedeva ingenti somme di denaro per finanziare il viaggio (a differenza di Franchetti), ma aveva con sé uomini decisi e validi: Tullio Pastori e Giuseppe Rosina. Nesbitt fu autore di molti libri di viaggi, ma si ricorda principalmente La Dancalia esplorata. Narrazione della prima e sola spedizione che abbia percorso la Dancalia nell’intera sua lunghezza. Dal 9° parallelo N. al 14° 50’ N. – Tra il 40° meridiano E. e il 41° 30’ E. del 1930. L’interminabile titolo la dice lunga sulla diatriba geografica che al termine degli anni ’20 e nel 1930 vide protagonisti Nesbitt e Franchetti. Surdich sposa la definizione di Nesbitt “ultimo bohémien di quell’esplorazione pura ed eroica che, col minimo dei mezzi, si metteva a tu per tu con la natura e le difficoltà dei luoghi e delle sue creature per maggiormente sviluppare le virtù classiche dell’uomo; l’erede di una generazione di pionieri” (pp. 59-72). Valeria Isacchini con Raimondo Franchetti, il “Barone viaggiante” parte con i motivi per cui i baroni Franchetti erano legati a Reggio Emilia per ripercorrere poi le tappe fondamentali della vita e della forte personalità del suo Raimondo (la Isacchini nel 2005 ha dato alle stampe la dettagliata biografia Il 10° parallelo. Vita di Raimondo Franchetti da Salgari alla guerra d’Africa). “La passione del barone per il Corno d’Africa si manifesta fino all’ultimo: aveva richiesto di essere sepolto in Africa, ad Assab, e lì è rimasto, almeno fino a quando l’eliminazione del cimitero italiano di Assab non costrinse a trasferirne le spoglie a Massaua, dove tuttora si trova” (pp. 73-85). Silvia Chicci e Roberto Macellari narrano su La donazione Franchetti nei Musei di Reggio Emilia, ossia sulle collezioni zoologiche ed etnografiche. Il volume al riguardo ospita delle riproduzioni e delle fotografie eccezionali con dettagliate note e schede (pp. 87-111). Gino Badini racconta su La famiglia Franchetti e Reggio Emilia dalle origini ai giorni nostri (pp. 113-128). Luciano Serra ricorda Carlo Bondavalli: un esploratore di oggi sulle orme del Barone. Bondavalli si è sentito erede di Franchetti e ha voluto ardentemente provare le emozioni del suo eroe (pp. 129-135). Il volume termina con il capitolo Discussione dove si riportano gli interventi conclusivi di Surdich e Quirico (pp. 137-139). Questi Atti del Convegno reggiano dedicati a Franchetti, alle esplorazioni e al colonialismo del tricolore, non possono mancare nello scaffale del visitatore del nostro sito africano!

|

|||

|

|

|||

|

Isabella Bonati, Guido Boggiani. Orme nell’ignoto, Torino, Il Tucano Edizioni, dicembre 2006, lussuosa edizione numerata di 1000 copie con cofanetto, pp. 140, illustrazioni, fotografie e carte geografiche a colori ed in seppia. € 44,50. E’ stato pubblicato il secondo volume della collana Esploratori Italiani dell’Ottocento, serie da me diretta con la passione di sempre. Sono orgoglioso di presentare il libro scritto dalla mia Isabella. Riproduco le pagine dell’Introduzione: Me lo sono domandato spesso, senza darmi una risposta precisa, del perché preferissi raccontare a mia figlia Isabella degli episodi storici anziché le tradizionali favole, come Cenerentola e Cappuccetto Rosso, per distrarla e farla mangiare quando era seduta sul seggiolone mentre rigorosamente teneva la bocca chiusa di fronte ad un cucchiaio o una forchetta con la “pappa”. Ritenevo, forse a torto, di interessarla di più narrandole quando Garibaldi conobbe la sua Anita, le loro peregrinazioni americane oppure allorché il giornalista Henry Morton Stanley rintracciò l’esploratore David Livingstone nel cuore dell’Africa. Mi divertivo, Isabella rideva interessata e, cosa importante, masticava quello che le proponevo. Le puntate storico/avventurose andavano avanti giorno dopo giorno con soddisfazione di entrambi. Molto probabilmente le favole, quelle vere, mi avrebbero a lungo andare annoiato mentre la Storia, mia passione da sempre, mi dava una mano nel difficile momento del pasto. Pertanto la bambina, poi la ragazza ed ora la donna – oggi ha ventiquattro anni e frequenta l’Università – è cresciuta in mezzo ai libri ed alla storia dell’umanità, ne ha sempre respirato l’aurea. Quindi mi aspettavo due possibilità: o odierà la carta stampata oppure se ne appassionerà. La scelta sarebbe stata sua, qualunque essa fosse. Ha prevalso la cultura.La biografia di Boggiani è già il suo secondo libro1. Il personaggio l’ha molto appassionata e di questo non mi stupisco. Il piemontese Boggiani era fondamentalmente una brava persona, sensibile, colto, fine, bello, pittore, scrittore, esploratore, etnografo, linguista. Un uomo eccezionale, in sintesi: affascinante. La sua breve vita fu decisamente poetica e non a caso il libro inizia con una poesia, di Isabella, e termina con un’altra scritta dal suo grande amico Gabriele D’Annunzio.Boggiani si inoltrava in luoghi sconosciuti con poca scorta e il suo fucile serviva rigorosamente per la caccia e per la difesa personale, mai per offendere un suo simile. In questo trovo molte similitudini con Livingstone e con il lucchese Carlo Piaggia. Il suo carattere era distante miglia e miglia da Vittorio Bottego, conosciuto ed apprezzato come amico, che - pur di non tornare sui suoi passi - aveva il fucile facile. Eppure i due, Boggiani in America Meridionale, Bottego in Africa, ebbero una prematura tragica fine. La responsabilità fu loro oppure di quell’Altrove che tanto li ossessionava?”1 Il primo, edito a Parma nel 2002 da Silva Editore con presentazione di Gino Scala, si intitola Fragmenta. Si tratta di poesie e pensieri filosofici.

|

|||

|

|

|||

| I dieci. Chi

erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza Il libro di Franco Cuomo I dieci. Chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza (Milano, Baldini Castoldi Dalai, ottobre 2005) dovrebbe essere acquistato da tutti, letto e riposto in libreria per essere spesso consultato. Il 1938 fu l’anno fatale del fascismo. Mussolini firmò, inconsapevole, la sua condanna a morte e mise le basi per portare l’Italia nel baratro della seconda guerra mondiale. Per compiacere l’alleato tedesco, il fanatico assassino Adolf Hitler, decretò le vergognose leggi razziali che colpivano gli ebrei italiani e tutti i sudditi delle nostre colonie (Libia e Africa Orientale) per il meticciato. Tutto cominciò il 15 luglio 1938 sulle pagine de Il Popolo d’Italia, quotidiano fondato da Benito Mussolini. Subito dopo nacque la rivista razzista La difesa della razza diretta da Telesio Intrerlandi ed alla quale collaborarono i dieci scienziati italiani che firmarono i paragrafi del terribile quanto sconclusionato Manifesto della razza. Lo studioso Franco Cuomo analizza l’evento e gli uomini che lo crearono: “Nessuno dimentichi i dieci scienziati del ’38. Nessuno li perdoni. Si chiamavano Lino Businco, Lidio Cipriani, Arturo Dosaggio, Leone Franzi, Guido Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan, Sabato Visco ed Edoardo Zavattari. Legittimarono la deportazione in Germania di ottomila persone, tra cui settecento bambini. Volevano dimostrare che esistono esseri inferiori. E ci riuscirono, in prima persona. Perché lo furono.” Zavattari, Landra, Businco e in particolare Cipriani erano esperti conoscitori in senso lato delle colonie italiane. A questi dieci scienziati si unirono in tutta Italia altre 319 firme di persone “rappresentative di ogni campo di attività: docenti universitari, magistrati, medici, economisti, capitani d’industria, alti ufficiali dell’esercito, artisti, giornalisti, esponenti del regime e anche del clero.” Cuomo riporta il censimento completo alle pagine 202-207, ma lo stesso è facilmente reperibile ad Internet, basta inserire come imput Manifesto della razza e poi si trovano con facilità i dati che non si vorrebbe fossero mai stati scritti nelle pagine della Storia. In un elenco come questo è ovvio trovarvi Mussolini, Galeazzo Ciano, Alessandro Pavolini, Achille Starace, Pietro Badoglio, Rodolfo Graziani, Giuseppe Bottai, ma non si troveranno altri noti fascisti come Italo Balbo, tra l’altro grande governatore della Libia, Emilio De Bono, Luigi Federzoni ed Ettore Muti, contrari alle leggi contro gli ebrei e lontani, se si esclude Muti, al costante avvicinamento del fascismo con il nazismo. Poi vengono gli altri… e certi nomi fanno proprio male al cuore! Vi ho trovato Giovannino Guareschi, Padre Agostino Gemelli, Arnaldo Cipolla (giornalista, viaggiatore e buon esperto dell’Africa, morì il 23 febbraio 1938. Mi chiedo come può aver firmato il documento che venne pubblicato per la prima volta a metà luglio 1938: probabilmente da mesi si cercavano dei nomi da portare alla causa razzista e pertanto fu contattato positivamente prima della sua morte. Oppure fu inserito post mortem perché si conoscevano le sue idee), Mario Appelius (giornalista e viaggiatore come il precedente, scrisse Il cimitero degli elefanti[Milano, Casa Editrice Alpes, 1928] che nel 1998, dagli organizzatori dell’interessante mostra itinerante La menzogna della razza, è stato etichettato come il romanzo coloniale più razzista pubblicato in Italia) e tanti altri nomi. Naturalmente su 329 nominativi i più mi sono sconosciuti. Alcuni, invece, li conosco bene avendo da sempre ammirato le loro doti artistiche. Premetto che non mi interesso solo di Storia, anzi fin da quando indossavo i calzoni corti ho sempre avuto la passione per il Fumetto, in particolare quello classico, sia italiano che straniero. Ebbene, in quel censimento sono presenti dei miei miti e questo mi ha fatto malissimo. Ci sono i disegnatori Carlo Cossio [chi non ricorda il suo Dick Fulmine e il successivo Bufalo Bill dell’Intrepido? All’elenco manca per fortuna il fratello Vittorio che, pur essendo un convinto fascista, non firmò], Pier Lorenzo De Vita [noto per Pecos Bill, Oklahoma e Topolino], Walter Molino [bellissimi i suoi Virus e Kit Carson, in seguito illustrò le stupende copertine de La Domenica del Corriere], Giove Toppi [il magico illustratore delle copertine degli albi editi a Firenze da Nerbini, nonché autore di pregevoli fumetti avventurosi, anche di genere coloniale], Ferdinando Vichi [famosa ed apprezzata la sua versione a fumetti di Joe Petrosino per l’Avventuroso di Nerbini e di Cuore garibaldino degli anni 1940-43 per l’Intrepido]; Angelo Bioletto [notissime le sue figurine anteguerra per la Perugina (l’introvabile Saladino!!!), molto conosciuto ed apprezzato il film a cartoni animati La rosa di Bagdad e la versione a fumetti de L’Inferno di Topolino, parodia disneyana made in Italy della Divina commedia]; ci sono gli illustratori Carlo Nicco e Gustavo Rosso in arte Gustavino che disegnarono copertine ed interni di centinai di libri per bambini e ragazzi; c’è lo scrittore Federico Pedrocchi creatore della serie fantascientifica Saturno contro la Terra, magistralmente disegnata da Giovanni Scolari, di I due tamburini di argomento coloniale, di Virus, de Il Dottor Faust e di tanti altri buoni fumetti che hanno fatto sognare una miriade di lettori dall’anteguerra ad oggi. Il censimento riporta altri disegnatori od autori legati al mondo del fumetto e dell’illustrazione in genere, ma quelli citati sopra sono per l’appunto dei miei miti che oggi per me hanno ricevuto un notevole ridimensionamento: grandi artisti, ma come si possono definire dal punto di vista umano? Il tragico è che lavoravano per un pubblico bambino e tra quei bambini ci saranno stati senz’altro degli ebrei che si sono visti tradire dai loro beniamini.

|

|||

|

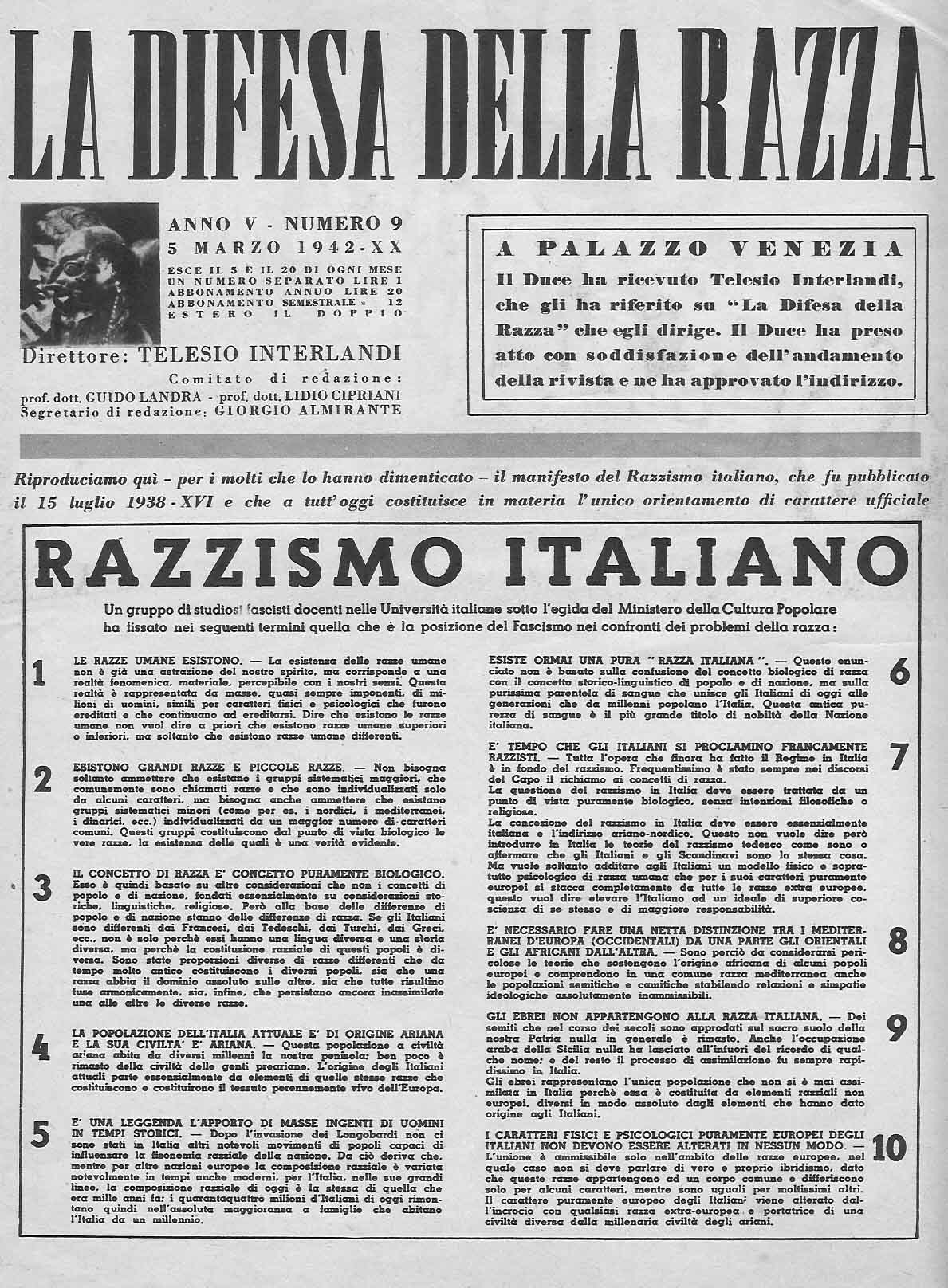

I nefasti dieci paragrafi razzisti propagandati nella rivista La difesa della razza diretta da Telesio Interlandi. |

|||

|

|

|||

|

L’attività missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto Nel lontano 1942 Giuseppe Bisogni e Giulio Giacchero erano gli autori della Vita di Giuseppe Sapeto, edita da Sansoni di Firenze, un’ottima biografia critica che, però, per certi aspetti risulta ormai datata. La non facile materia è stata finalmente rianalizzata da un grande esperto di storia delle esplorazioni, Francesco Surdich, il quale dopo anni di studi e ricerche ha mandato alle stampe la sua ultima importante fatica: L’attività missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto. Dall’evangelizzazione dell’Abissinia all’acquisto della baia di Assab, pubblicata nel 2005 dalla Comunità Montana “Alta Val Bormida” [Piazza Italia 7, Millesimo (Savona), tel. 019-564344] come nono volume de I libri dell’olmo, “Collana di Studi Valbormidesi” diretta da Giannino Balbis. I citati Bisogni e Giacchero, per loro stessa ammissione, non avevano potuto accedere a tutti i documenti esistenti sul e del Sapeto, cosa che invece ha potuto fare Surdich sia sull’operosità del missionario/esploratore nell’evangelizzazione svolta in Abissinia, sia sui rapporti successivi a Genova con Raffaele Rubattino e con il Consiglio della Camera di Commercio e Industria. “Un altro aspetto finora ancora poco approfondito – scrive Surdich – si poteva considerare l’attività scientifica e didattica di Sapeto, alla quale ho ritenuto opportuno dedicare un apposito capitolo di questa ricerca”. L’Autore si è ampiamente servito delle diverse pubblicazioni del personaggio “per la ricostruzione delle sue spedizioni sia di carattere missionario che di carattere politico-commerciale che non sempre erano state adeguatamente analizzate nella loro genesi, nel loro svolgimento e nel loro significato”. Il volume si sviluppa in sei corposi capitoli (I. L’attività missionaria e politico-diplomatica in Abissinia; II. Il dibattito sull’apertura del canale di Suez; III. L’acquisto della baia di Assab; IV. Le polemiche su Assab; V. Il ritorno ad Assab; VI. L’attività didattica e scientifica) e in una interessante appendice che ospita due documenti inediti scritti nel 1842 dallo stesso Sapeto e conservati negli Archivi della Congrégation de la Mission di Parigi, il tutto per 300 pagine (con note esplicative e relativa ineccepibile bibliografia). Un testo, quindi, fondamentale su Giuseppe Sapeto, decano degli esploratori italiani del Corno d’Africa e del correlativo colonialismo. Unico neo, quasi sempre presente nelle pur ottime pubblicazioni di Surdich, è la completa mancanza di illustrazioni, fotografie e cartine geografiche, che invece abbellirebbero e snellirebbero il puntuale e rigoroso testo. Senza tenere conto della effettiva utilità delle stesse! Le figure, se stampate nel testo, hanno lo stesso costo di stampa delle pagine scritte, quindi quella di non metterle è semplicemente una scelta della maggior parte degli studiosi cattedratici che escludono l’iconografia per timore che il loro lavoro venga classificato come commerciale pertanto poco scientifico. Quando terminerà quest’arcaico modus operandi?

|

|||

|

|

|||

| Carlo

Piaggia. L’Africa nel cuore Il lucchese Marco C. Mezzetti fin da ragazzino è stato sempre affascinato dalla figura dell’esploratore Carlo Piaggia (1827-1882), quando approfittando di bei pomeriggi di sole andava in bicicletta in una chiesetta a qualche chilometro da Lucca per posare gli occhi incuriositi “sull’immagine di quel personaggio affascinante, baffuto e barbuto, con lo sguardo pacato e bonario, ritratto a mezzo busto sulla base del campanile e scorrevo le parole incise sulla lapide sottostante, che parlano di favolosi viaggi in Africa, in terre lontane”. Da adulto, dopo la laurea in Scienze Biologiche, quest’interesse infantile l’ha portato ad acquistare testi di letteratura odeporica, in particolare quella africana. Il suo appartamento fiorentino è una libreria continua, complice anche la moglie Tiziana Fratini, che nel maggio 1998 ha curato il catalogo della Mostra Etnografica, esposta a Capannori dal 9 maggio al 6 giugno 1998, Carlo Piaggia e il suo viaggio tra gli Azande. Dopo una breve biografia di Odoardo Beccari, pubblicata nel 1996 dal Centro studi “Clante”, è tornato all’antico amore per Piaggia, nato a Badia di Cantignano nel comune di Capannori in provincia di Lucca, con un’esperienza originale quanto inedita: il romanzo. L’editore Mauro Baroni di Viareggio, infatti, nel marzo 2005 gli ha pubblicato Carlo Piaggia. L’Africa nel cuore (250 pagine con XXXII pagine di inserto biografico ed iconografico sul personaggio; € 18), dove l’Autore mette in evidenza, narrando il periodo di vita tra i Niam-niam (1863), la personalità di Piaggia, uomo di pace. “Un uomo semplice. Non colto, almeno in senso accademico, ma desideroso di conoscere; che ha saputo vivere perseguendo le aspirazioni che aveva nel cuore, con un grande amore per la vita, per l’avventura e per tutti gli altri uomini, indipendentemente dalla loro cultura, dalla religione o dal colore della pelle”. Un esploratore buono, troppo moderno per i suoi tempi, dove il bianco predominava sulle altre culture, uno dei pochi che si fece amare dagli indigeni. Mezzetti non fa fare alla sua fantasia voli pindarici, piuttosto segue ma sviluppa con maestria le vicende del suo eroe, sulla base dei diari che lasciò scritti, ricostruendo con una esatta documentazione storico/geografica il territorio dei Niam-niam (terra degli Azande, oggi Congo, Repubblica Centraficana e parte del Sudan), proprio come ce l’aveva nel cuore Carlo Piaggia.

|

|||

|

|

|||

| I sentieri

della ricerca Angelo Del Boca dirige una nuova rivista di storia contemporanea. La testata, di periodicità semestrale a 12 € (l’abbonamento è di € 20), si chiama I sentieri della ricerca e raccoglie l’eredità di Studi piacentini che Del Boca ha lasciato dopo diciannove anni di direzione e 36 numeri. Queste due riviste, che in realtà hanno la capienza di un corposo libro, dedicano ampio spazio al colonialismo italiano, cavallo di battaglia del direttore. I sentieri della ricerca, inoltre, ha come condirettori Giorgio Rochat e Nicola Labanca, esperti del settore, ed altri validi collaboratori. Nel primo numero, infatti, del giugno 2005 nelle pagine monografiche “Africa e dintorni” troviamo:«Un fatto sugli altri domina: la sicurezza». Uno scambio di relazioni sull’Etiopia del settembre 1937 di Nicola Labanca (si tratta di corrispondenza inedita tra Davide Fossa, ispettore del Partito Nazionale Fascista, e Alessandro Lessona, ministro dell’Africa italiana), pp. 145-162; L’uso dei gas da parte italiana nella guerra d’Etiopia. La testimonianza del sergente Luigi Canali di Marco Lenci, pp. 163-168; L’Africa di Emilio Salgari. L’eurocentrismo e il problema delle fonti di Felice Pozzo, pp. 169-187; Gli ebrei della Libia, il nazionalismo arabo e la questione palestinese. Note dai documenti del Political Intelligence Service britannico (1945-1949) di Federico Cresti, pp. 189-211; infine alcune schede bibliografiche, a firma di Massimo Romandini e Severina Fontana, si occupano di quattro recenti libri di argomento africano, pp. 259-265. La rivista, che ha una bella veste grafica ed ospita fotografie inedite di interesse coloniale, è pubblicata dal Centro studi Piero Ginocchi: Via Pellanda 15, 28862 Crodo (VB).

|

|||

|

|

|||