Le recensioni di Valeria Isacchini

|

|

|

CURZIO MALAPARTE VIAGGIO IN ETIOPIA E ALTRI SCRITTI AFRICANI a cura di Enzo R. Laforgia Vallecchi, 2004 ISBN 8884271126

Da ragazzina mi sono innamorata di due uomini: Thomas Edward Lawrence e Curzio Malaparte. Alla mia attuale età, ovviamente, ho corretto il tiro e la loro seduzione non mi travolge più come un tempo, anche a causa, o meglio, per colpa dell’acquisizione di schemi culturali che all’epoca non avevo. Resta il fatto che quando ho scoperto che la storica casa editrice Vallecchi nei primi anni 2000 stava risorgendo dalle ceneri (ai tempi del ginnasio e liceo avevo acquistato per pochissime lire parecchi libri di Malaparte pubblicati dalla fallita Vallecchi in svendita ai Remainder’s) e che aveva pubblicato una raccolta di articoli di Malaparte su un suo viaggio africano, non me lo sono certo fatto sfuggire. E ho fatto bene perché ora, a quanto vedo da una rapida ricerca sul web, è difficilmente rintracciabile. Si tratta di un libriccino di formato piccolo (12x16 cm), copertina cartonata elegantemente dimessa, con una stampa perfetta per leggibilità, arricchito da un saggio critico di Enzo R. Laforgia e da un’interessantissima raccolta di lettere riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo del reportage, nonché da una serie di note a fondo pagina. Nel 1938 Malaparte comincia a programmare un viaggio che lo porterà per tre mesi nel neonato impero coloniale italiano. Altri giornalisti celebri (tra i tanti, Indro Montanelli, Vittorio Beonio Brocchieri, Paolo Monelli, Mario Appelius … ) avevano affrontato il tema della guerra d’Etiopia, che fu probabilmente, anche a livello internazionale, il primo conflitto coperto con tanta risonanza e ridondanza dalla stampa. Erano state pubblicate centinaia di articoli, saggi, libri, memoriali. Ma Malaparte ha intenzione di scrivere qualcosa di diverso: impietosamente e polemicamente (e anche presuntuosamente, come era il personaggio), in una lettera a Mondadori scrive: “Non sarà il libro di un giornalista (i giornalisti non sanno scrivere e il pubblico non li legge più volentieri) ma di uno scrittore. Sarà il primo libro sull’Africa di uno scrittore.” Parte prevenuto: ha già in testa addirittura il titolo del libro che intende proporre a Mondadori, L’Africa non è nera, in quanto è convinto di trovare un paese di cui celebrare il passaggio improvviso alla civiltà “bianca”. E’ da ricordare che Curzio, dopo il blando confino di un anno e mezzo circa (di cui otto mesi a Lipari, i restanti a Ischia e a Forte dei Marmi) aveva bisogno di rifarsi una credibilità presso il governo esaltando le magnifiche sorti e progressive dell’Etiopia colonizzata. Pare che tuttavia Mussolini, venuto a conoscenza del suo viaggio, abbia affermato “Quello lì è capace di mettersi a capo di qualche banda ribelle e di voler conquistare l’Italia”. Parte comunque il 19 gennaio 1939, sbarca a Massaua il 28, e inizia la sua risalita di tre mesi verso l’acrocoro etiopico, percorrendo circa 6000 chilometri, in auto o con mezzi di fortuna, muli ovviamente compresi. Tacazzè, Goggiam, Addis Abeba, Galla-Sidama, Harar… un percorso decisamente intenso. Nelle sue intenzioni vorrebbe approfittare del viaggio per incontrarsi col fratello Ezio Suckert , agronomo a Bonga (v. su queste pagine l’articolo di Ernesto Milanese http://www.ilcornodafrica.it/z-suckert.pdf). Si aggrega ai battaglioni che vanno alla caccia di Abebè Aregai. Incontra manovali, camionisti, residenti e funzionari governativi, il generale Lorenzini, preti e briganti. Ne ricava diversi articoli che verranno pubblicati sul Corriere della Sera e numerose fotografie. Finché rimane in Eritrea, il suo spunto iniziale (cioè l’affermazione della civiltà bianca in Africa) viene confermato, dato che la colonia è comunque italiana da diversi decenni. Ma quando attraversa il Mareb ed entra in Etiopia, incontra una realtà che in buona parte non corrisponde alle sue aspettative. E’ soprattutto il paesaggio a coinvolgerlo, un paesaggio descritto con toni “malapartiani”: surrealismo e metafore crude, aggettivi inaspettati, senso di tensione che solo talvolta si allenta con alcuni incontri “paesani” (come con i romagnoli che coltivavano Albana o con il residente Giovanni Ellero). Qualche esempio stilistico, aprendo il libro, giuro a casaccio, qua e là: “Quelli che sparano non sono più di una cinquantina. Coprono col fuoco il movimento di altre bande. Eccole là. Vedi come corrono? Duecento? Trecento? Vogliono girarmi il fianco, poveretti. Facciano pure.” E ride contento. (p. 123) Ma una banda di ragazzi sopravviene camminando in colonna, e un loro caporale li guida gridando “una dui”. Altri ragazzi sbucano da dietro un tucul, sventolando una loro bandiera di carta, e la mischia si accende. (p. 65) E’ ancora notte. Le stelle pendono fra i rami dei sicomori, tra le foglie magre e taglienti degli eucalipti. Il cielo è lucido e verde, chiazzato di macchie rosse come una mela. Dà l’impressione di qualcosa di sensibile, di solido, un enorme frutto dentro il quale ci muoviamo (p. 128) “Non vorrete mica pretendere, per caso-mi dice Diodiace- di andare a intrattenervi col capo dei monaci di Axum come se si trattasse dell’Arcivescovo di Canterbury?” (p. 51) Lorenzini disse “E’ bello”. Gridavano intorno roche le jene per la funerea distesa di gialle stoppie, per le selvagge macchie di rovi. Il carnaio degli uccisi appesantiva il vento nel candore lunare. (p. 186) Valeria Isacchini, Gennaio 2019 |

|

|

|

PAOLA PERISSINOTTO Colorama, 2014 ISBN 9788898203123

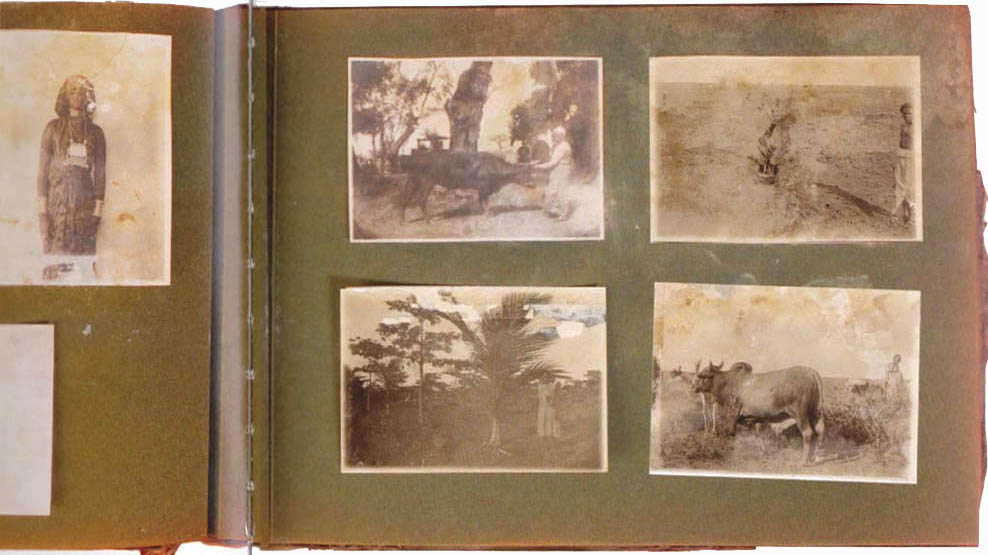

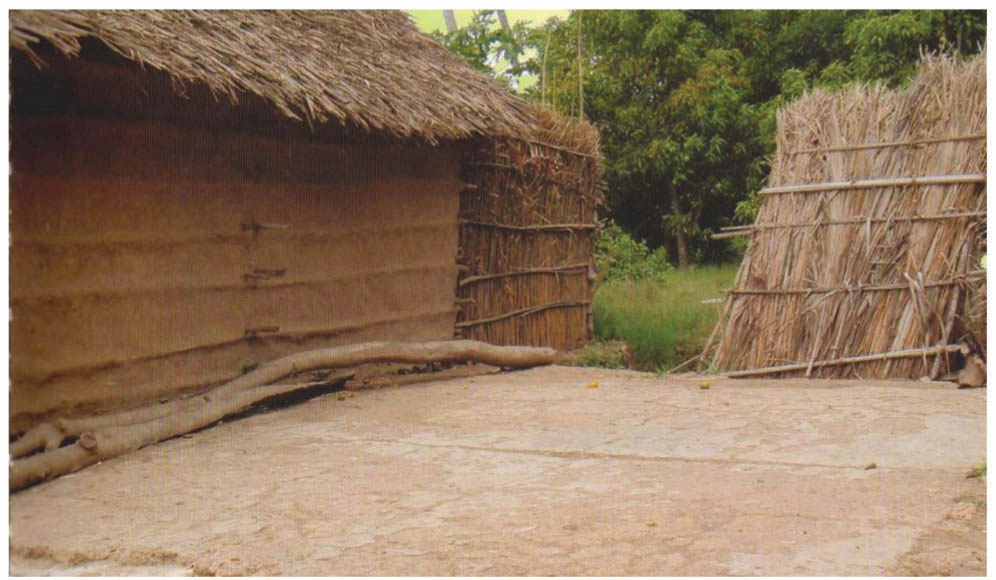

Gli italiani, in genere, hanno una memoria storica alquanto labile. Esaltano alle stelle oppure mettono alla gogna pochi personaggi dei quali magari ricordano non tanto le opere quanto i ritratti sul sussidiario delle Elementari, ma spesso si limitano quietamente ad ignorare anche la persona che ha dato il nome alla strada in cui abitano. È il caso di Romolo Onor (v. l’articolo del prof. Ernesto Milanese su queste pagine (http://www.ilcornodafrica.it/z-Onor_CornAfrD centenario.pdf), a cui nel suo paese natale, San Donà di Piave, sono state dedicate una scuola e una via, ma che era ormai “un nome che aveva perso identità e ogni altra connotazione”. Eppure in Somalia, dove ha operato come agronomo nella sua breve vita (nato nel 1880, ha scelto di morire a soli 38 anni, nel 1918) ha lasciato tracce di sé così importanti che è stato possibile trovarne impronte nei ricordi dei discendenti di chi ha lavorato con lui; la stima per lui è tale che Siid ‘Ali Mahamed, uno dei maggiori esperti di agraria somali, formatosi nel Centro Sperimentale fondato da Onor, ha recentemente affermato che “l’agricoltura somala deve tutto a Romolo Onor”, ed ha affrontato, nonostante la rischiosa situazione politica, un faticoso e pericoloso percorso a piedi per ritrovare le tracce di Onor a Genale. Tuttavia, nonostante quest’anno ricorra il centenario della sua prematura morte, sono stati pochissimi gli eventi per ricordarlo e, sorprendentemente, nessuno di essi ha coinvolto atenei o sedi scientifiche. È stata Paola Perissinotto, docente di Matematica e Scienze nella Scuola sandonatese intitolata ad Onor, che ha voluto conoscere e far conoscere la sorprendente vita dello studioso, riuscendo anche a prendere contatto, prima che il Tempo li trascinasse via, con alcuni testimoni, come l’agronomo Siid ‘Ali Mahamed e Mana ‘Abdurahmaan ‘Ali ‘Iise, figlia del sultano ‘Abulrahman che aveva accolto Onor e con lui aveva collaborato. Il lavoro, iniziato dapprima in collaborazione con gli allievi dell’insegnante, è poi stato approfondito grazie a nuove ricerche archivistiche e alla collaborazione con l’Università di Firenze, con l’Istituto Agronomico per l’Oltremare, con il Ministero degli Affari Esteri e con studiosi somali. Ne è uscita una seconda edizione ampliata. Il testo non si limita a tracciare, nella prima parte, la biografia dell’agronomo, che, grazie ai brillanti risultati ottenuti negli studi, nel 1910 venne inviato in Somalia come Consulente Agrario del governo italiano; grazie anche al rinvenimento di una serie di documenti e fotografie, lasciate in eredità dalla sorella Irene alla Casa di Riposo di San Donà, è stato possibile alla Perissinotto ricostruire meticolosamente ed iconograficamente l’attività di Romolo a Genale, lungo lo Uebi Scebeli, presso Merca, dove fondò un Centro Sperimentale che nelle sue intenzioni (nonostante i contrasti con il governatore De Martino) doveva studiare scientificamente le possibilità di colture agricole nella zona, anche e soprattutto attraverso un’intensa opera di bonifica e canalizzazione; di speciale interesse è la ricerca “sul campo” operata dal già citato Siid ‘Ali Mahamed e dal geologo Elio Sommavilla, operante in Somalia, per trovare le tracce rimaste dell’opera di Onor. Dopo la devastante guerra civile, non resta molto; il Centro Sperimentale è abbandonato; il monumento dedicato ad Onor devastato; anche della sua tomba, che da Merca era stata portata al cimitero di Mogadiscio, dopo le barbariche distruzioni dei fondamentalisti islamici non resta traccia, così come di tanti altri italiani. L’ultima parte è dedicata giustamente alle vicende della scuola di San Donà a lui titolata, ed è una parte interessante per delineare i problemi scolastici, di analfabetismo, di graduale scolarizzazione, di coinvolgimenti bellici e politici in un paese a forte caratterizzazione agricola. Il libro si caratterizza, oltre che per l’accurata ricerca archivistica, anche per una ricca e pertinente iconografia, sia d’epoca che recente. Di particolare interesse le foto scattate dallo stesso Onor, che documentano i suoi studi e che sono state fortunatamente recuperate prima che l’aggressione del tempo, che aveva iniziato a danneggiarle, le perdesse definitivamente, nonché gli scatti inediti effettuati nel percorso di Siid ‘Ali Mahamed a Genale e a Caitoi.

L’album recuperato delle foto di Romolo Onor

Resti della casa di Onor a Caitoi |

|

|

|

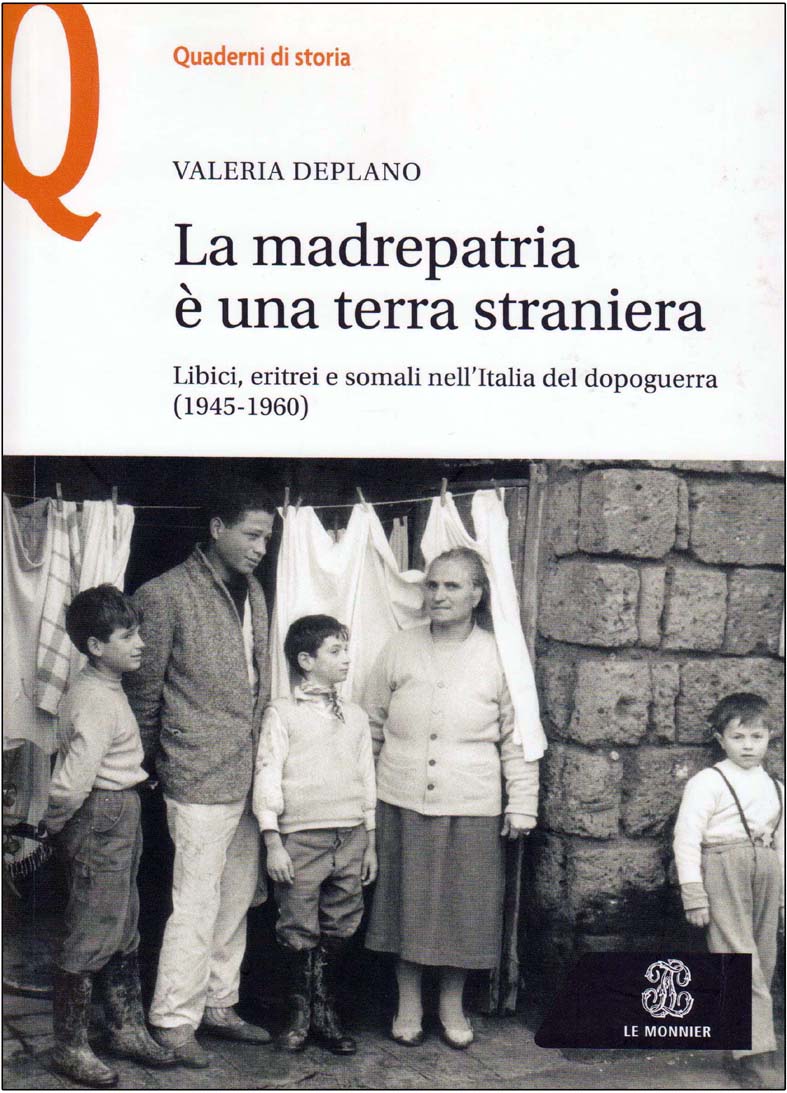

VALERIA DEPLANO

LA MADREPATRIA È UNA TERRA STRANIERA: libici, eritrei e somali nell’Italia del dopoguerra (1945-1960) Le Monnier 2017-11-26 9788800747851 € 16

Il testo, di stampo prettamente storico-scientifico, indaga con abbondanza di documentazione rintracciata presso Archivi pubblici italiani (Centrale dello Stato, di vari Ministeri, anche dismessi, politici, governativi ecc.) sia stranieri (Foreign Office, National Archives) principalmente il problema della richiesta di cittadinanza italiana avanzata nel dopoguerra da parte dei tanti ex-sudditi coloniali del Regno d’Italia: ascari che avevano servito per decenni sotto la nostra bandiera; civili magari “compromessi”, per il loro passato italianizzante, con le linee dei nuovi stati indipendenti; e l’estesissimo problema dei “meticci”, sia figli di padre italiano che, seppur raramente, figli di padre “colonizzato” e madre italiana. Tutte persone che hanno avuto ragioni per richiedere la cittadinanza italiana e alle quali molto raramente è stata concessa. È evidente come il tema sia di attualità in questi tempi. A differenza di altri paesi europei, dove il tema della decolonizzazione è stato analizzato a livello pubblico in maniera decisamente più incisiva (anche, a mio parere, perché le altre potenze colonizzatrici avevano uno status di imperialismo assai più antico e più ampio) in Italia il tema dei rapporti tra Stato ed ex-colonie nel dopoguerra è stato trattato in maniera più disinteressata. Questo magari spiega, direi, perché pochissimi studenti delle nuove generazioni sappiano qualcosa di Dodecaneso, Tripolitania, Eritrea; al massimo hanno vaghissime conoscenze di una guerra d’Etiopia. Certo, in Italia non si è arrivati all’assurdo per cui nel 2005 in Francia è stata approvata una legge che impone nei programmi scolastici di valorizzare il ruolo positivo del colonialismo (e questo spiega la mia sorpresa quando nell’Ottobre 2007 su una rivista decisamente non lepennista come Nouvel Observateur mi sono trovata a leggere un articolo che quasi con meraviglia criticava il franco-centrismo e notava (meglio: lo notava lo storico Jean-Pierre Rioux, intervistato) che quella che prima del 1914 era l’unica Repubblica tra le potenze europee avesse “già allora” (e quindi in seguito) creduto che il colonialismo fosse un beneficio per i colonizzati. In Italia, quanto meno, un’intervista sul tema sarebbe considerata banale ed ovvie le osservazioni riportate.

La Deplano nota come fino a pochi decenni fa (il testo riporta anche dati relativi agli anni Ottanta) il tema cittadinanza - colonizzati - decolonizzazione fosse ristretto sostanzialmente a trattazione giuridico-burocratica, perché non è stata fatta a livello politico, cioè pubblico e condiviso, una trattazione del tema. Tant’è che, a differenza di quanto successo bene o male in altri stati europei, in Italia si può parlare di “decolonizzazione mancata”. Il libro si articola in tre parti principali: 1- Si tratta di ex sudditi che nel dopoguerra si trovavano in Italia: studenti, militari, commercianti ecc. e delle loro difficoltà, in un momento di “decolonizzazione” a trovare una sistemazione e un’identificazione come cittadini di un’Italia che li considerava stranieri o di un paese di origine che non li accettava per varie ragioni. 2- Si tratta il tema dei “meticci” particolarmente eritrei e della loro richiesta di cittadinanza: se in un primo tempo la neonata Repubblica, sperando di poter trovare in loro appoggio politico al momento delle decisioni sul futuro dell’Eritrea, ebbe verso di loro un atteggiamento benevolo, una volta che l’Eritrea fu federata all’Etiopia tali motivazioni vennero a mancare. 3- Si tratta in particolare il tema della cittadinanza, cercando di analizzare cosa essa significhi e come la Repubblica abbia deciso di concederla o meno. Novembre 2017 |

|

|

|

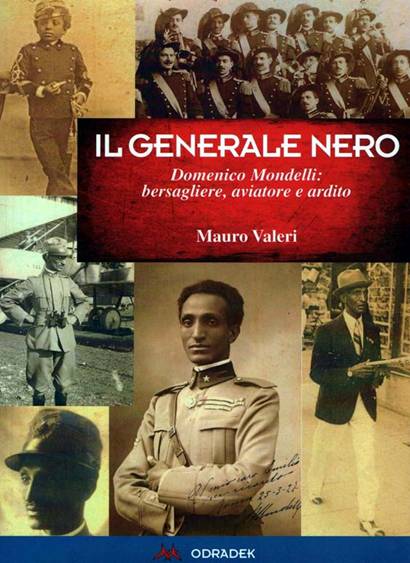

MAURO VALERI

IL GENERALE NERO: BERSAGLIERE, AVIATORE E ARDITO ODRADEK, 2015 ISBN 9788896487464 € 20

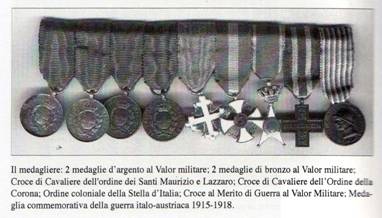

All’inizio della lettura, lo confesso, mi stavo arrabbiando. Mauro Valeri, nel suo “Il generale nero: Domenico Mondelli: bersagliere, aviatore e ardito” (Odradek, 2015) già alla 4^ pagina di testo, durante un excursus sulle valutazioni razziste che si facevano sui neri in Italia, cita Ferdinando Martini, dicendo che “(Martini) arriverà a sostenere : Bisogna sostituire razza a razza […] All’opera nostra l’indigeno è un impiccio; ci toccherà dunque volenti o nolenti rincorrerlo, aiutarlo a sparire, come altrove le Pelli Rosse, con tutti i mezzi che la civiltà, odiata da lui per istinto, fornisce: il cannone intermittente e l’acquavite diuturna […]noi abbiamo cominciato, le generazioni avvenire seguiteranno a spopolare l’Affrica de’ suoi abitanti antichi, fino al penultimo. L’ultimo no: l’ultimo lo addestreremo in collegio a lodarci in musica dell’avere, distruggendo i negri, trovato finalmente il modo di abolire la tratta!”. Che Ferdinando Martini, acceso anticolonialista (tant’è vero che fu Governatore dell’Eritrea per dieci anni, nonché Ministro delle Colonie, il che, ammettiamolo, dice qualcosa di positivo sui governi di allora) e fine intellettuale di graffiante sarcasmo si sia mai sognato di “sostenere” affermazioni del genere non è vero. Nel suo “Nell’Affrica Italiana” Martini riporta sì queste affermazioni, che però erano opinioni del botanico ed esploratore tedesco Giorgio (Georg August) Schweinfurth, opinioni di cui Martini apprezza dichiaratamente la mancanza d’ipocrisia e probabilmente l’ironia, bene esplicitata, del resto, da quel “lodare in musica l’abolizione della tratta in quanto la popolazione è stata sterminata” (è noto che l’abolizione della tratta di schiavi era sempre presentata come buona causa per il colonialismo). Vero che Schweinfurth espresse giudizi durissimi sugli indigeni (affermazioni a cui Martini cercava ogni tanto di porre obiezioni, pur finendo in seguito con il riconoscervi delle verità, ma a proposito, per esempio, delle scuole); si trattava di incontri conoscitivi di un funzionario inviato dal Governo di allora a indagare la situazione coloniale, e che quindi metteva a confronto varie opinioni di esperti (infatti il colloquio con Schweinfurth è inserito tra le altre opinioni del capitolo “Visite e Colloqui”). Non si trattava, ripeto, di affermazioni sostenute da Martini, e quindi l’imbattermi in questa citazione mi aveva in un primo tempo fatto sospettare in Valeri, che ha diretto per anni l’Osservatorio nazionale sulla xenofobia e ora è responsabile dell’Osservatorio nazionale su razzismo e antirazzismo nel calcio, una certa parzialità o quanto meno visuale condizionata da sue convinzioni pregresse sul razzismo italico. L’argomento trattato era però troppo solleticante per interrompere la lettura e ho dovuto ricredermi sull’accuratezza documentaristica dell’autore, che si occupa non solo del personaggio principale, ma tratteggia a contorno anche le figure di altri militari italiani di colore. Domenico Mondelli, alias Wolde Selassiè, bambino eritreo portato in Italia, a Parma, fu cresciuto da un ufficiale dei Bersaglieri, Attilio Mondelli, che dichiarò di averlo “trovato” nell’aprile 1891 abbandonato lungo una strada tra Asmara e Debaroa. Il sospetto che in realtà il bimbo fosse frutto di una relazione tra Attilio e una donna locale (conseguenza del diffusissimo “madamato”, insomma) è più che plausibile e il libro, analizzando e confrontando molte fonti archivistiche, spesso contraddittorie, cerca di far luce su questo aspetto. Certo, il bimbo viene accolto con affetto nella famiglia Mondelli, della quale riceve il cognome e la cittadinanza italiana. Non risulta che, pur nel ristretto ambiente di Parma, sia stato soggetto a fenomeni di derisione o curiosità fastidiosa; anzi, quando sceglie di avviarsi, come Attilio, alla carriera militare, non solo viene accolto nell’ambiente senza alcuna forma discriminatoria, ma anzi riesce, grazie alle sue indubbie capacità, a seguire una brillante carriera. Dopo essere uscito con ottimi risultati dalla Scuola Militare di Modena, ottiene subito un comando, il che, come fa notare Valeri, “scardina, o per lo meno contraddice, una regola […] che voleva che nessun militare bianco potesse sottostare agli ordini di un militare nero.” Tale “regola”, a quanto risulta, nelle Forze Armate dell’epoca non aveva valore, tant’è vero che Domenico Mondelli non è stato l’unico ufficiale di colore ad avere posizioni di comando, anche se la sua è stata certo la carriera in assoluto più brillante: “ciò che conta è l’amor patrio più che il colore della pelle, che, anzi, può essere un ulteriore elemento positivo”. Valeri cita infatti nella sua ricerca diversi militari le cui origini africane non furono di ostacolo alla vita militare: Umberto Omar, anche lui allievo dell’Accademia di Modena, trovato bambino nei pressi di Dogali all’epoca del disgraziato attacco del 26 gennaio 1887 e, per il suo comportamento coraggioso in quella occasione, portato ad educarsi in Italia, ma morto nel febbraio 1896. Michele Amatore, sudanese, bersagliere, combattente e pluridecorato nelle guerre di Indipendenza. Gebrù (Ghebrù) Zachè, nato ad Adua da genitori abissini nel 1887, portato in Italia da un ufficiale italiano, combattente in Libia nel 1913, poi nominato tenente per meriti di combattimento, ferito, decorato cinque volte al Valor Militare. Michele Carchidio, nato a Cheren nel 1891 da Francesco (caduto poi a Cassala nel 1894) e da Uolalla Selassiè, primo meticcio ufficialmente riconosciuto da padre italiano, sottotenente in Cirenaica e poi combattente a San Grado di Merna, sull’Isonzo, diventa maggiore. Worknech (Workneh) Sengal, nato ad Adua nel 1880, inviato in Italia per completare gli studi, era entrato nella - generalmente considerata esclusiva – Cavalleria, acquisendo perciò (prestare servizio nel Regio Esercito era considerata prova determinante di amor patrio) cittadinanza italiana. Sposato con un’italiana, combatte nella 1ᵃ GM come capitano. Giovanni del Corso, nato a Massaua nel 1895, figlio riconosciuto come meticcio, di cui poco altro si sa. Muore in combattimento nel 1916. Pietro (Petros) Capucci, meticcio (figlio dell’ing. Luigi Capucci), caporale di artiglieria ad Asmara, che però nel marzo 1918 diserta, passando con tradimento agli etiopici. Maggio Ronchey, nato in Congo nel 1905, figlio di un italiano e di una indigena, MOVM Alessandro Sinigaglia, 1902, MAVM per la lotta partigiana Giorgio Marincola, nato in Somalia nel 1923, MOVM alla memoria per la Lotta partigiana Tuttavia, Domenico Mondelli li batte tutti con una carriera che “a differenza di quanto stava accadendo nella Colonia Eritrea, si era evoluta senza che alcuno abbia mai contestato che fosse un nero a comandare subordinati bianchi “. E nero Domenico lo era davvero, se dobbiamo badare a quanto dice Paolo Caccia Dominioni, che lo conobbe e frequentò, e nel suo Diario lo ricorda come “nero come il carbone” “figura arcinota a Milano”nonché come tombeur de femmes , tanto che i suoi successi in questo campo (non alto, aveva però lineamenti nobili, una bocca perfetta, un portamento fiero, il che unito al fascino del suo ardimento certo faceva breccia nella società dell’epoca) gli procurarono più di una volta ostacoli nella carriera, a cui però Domenico si oppose in punta di diritto con tutte le carte giuridiche e documentali a sua disposizione. Nel 1913, al rientro dalla Libia, diventa tenente al Battaglione Aviatori (primo aviatore militare nero al mondo), arma decisamente sperimentale e pionieristica. È capitano quando il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra. La dichiarata aderenza alla Massoneria non sembra gli abbia procurato né vantaggi né difficoltà. Assume comandi decisamente prestigiosi, salendo sempre più nella carriera, grazie alle sue riconosciute capacità. Diventa comandante del 23° Reparto d’Assalto (erano più comunemente conosciuti come “Arditi”), poi di Reggimento, ottiene medaglie di Bronzo e di Argento. Ferito in azione, finisce la guerra come tenente colonnello; chiede di partire per l’Albania, dove molti stanno reagendo vigorosamente all’occupazione italiana e dove si procura un’altra medaglia di bronzo, poi convertita in argento. Indipendentemente dai suoi primati di militare “nero”, fu soprattutto un capace e coraggioso ufficiale, valorizzato dalla carriera fino a che negli anni Trenta si sviluppa un nuovo clima: benché Ardito, benché fedele al Fascismo, la sua carriera viene bloccata ma si difende in base al Diritto fino al Consiglio di Stato, ottenendone ragione.

Durante la guerra d’Etiopia, nonostante la propaganda tesa a differenziare nettamente la civiltà bianca dalla barbarie nera, due meticci vengono decorati di MOVM; sono l’ing. Adolfo Prasso, figlio del noto ingegnere minerario Alberto e di una ragazza etiope, morto nell’eccidio di Lechemti; e il sottotenente Giorgio Pollera, figlio di Alberto, leggendario funzionario coloniale e di Unesc Araià Captè, morto presso l’Omo Bottego. Il Regio Decreto-Legge n.1728 del 17 novembre 1938 riguardava specificamente la “razza ebraica” e prevedeva comunque, all’art. 14, che le discriminazioni non fossero applicabili, tra l’altro, anche a “ combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra” (e su questo punto Domenico Mandelli, col petto coperto di decorazioni, era decisamente garantito); ma già dal 1937 non era più possibile per i meticci italiani iscriversi alle scuole militari, per evitare che elementi di colore potessero in futuro esercitare azioni di comando, nonostante le ottime prove date da Mandelli e da altri militari di nascita africana. La legge 13 maggio 1940, n. 822, severamente restrittiva nei confronti dei meticci (non sarà più possibile il riconoscimento da parte del genitore italiano; ne è impedita l’adozione; tutte le spese di mantenimento ed educazione spetteranno solo al genitore nativo) curiosamente però stabilisce che i meticci che al momento dell’entrata in vigore della legge sono cittadini italiani vengono considerati “di razza ariana”. Insomma, Domenico, che se fosse nato nel 1940 sarebbe rimasto in Eritrea come Wolde Selassiè, si ritrova ad essere “ariano”! E anche altri cittadini italiani di colore sono già parte delle Regie FFAA; nel dicembre 1940, sul fronte greco-albanese muore e viene decorato di MOVM il tenente dei Carabinieri Maggio Ronchey, nato in Congo, figlio di Azzo e di Iema Batetela Mirondia; e due ascari, nel corso della 2ᵃ GM, sono decorati della massima onorificenza: il muntaz Endisciau Unatù e il bulukbasci di Marina Ibrahim Farag Mohammed. E tra i partigiani moriranno Alessandro Sinigaglia, MAVM, di madre afro-americana e Giorgio Marincola, MOVM, di madre somala. Nel frattempo Domenico è stato congedato, nel 1939, per anzianità ma resta a far parte della riserva. Nel dopoguerra, dopo una breve (fallita) esperienza politica, viene collocato in congedo assoluto e, proseguendo la carriera nel Ruolo d’Onore, nominato Generale di Corpo d’Armata, nonché, motu proprio del presidente Saragat, Grande Ufficiale Ordine di Merito della Repubblica Italiana. Muore all’Ospedale militare del Celio il 13 dicembre 1974, a 88 anni. Il valido testo di Mauro Valeri è corredato da ampie note per ogni capitolo e da fotografie d’archivio.

|

|

|

|

Centro Studi Somali -Università Roma Tre

PROGETTO ASCARI a cura di Alessandro Volterra 2015 174 pagine, illustrato B/N Testo in italiano ed inglese

Non

risulta in vendita. E' possibile contattare il Centro Studi Somali

Via Ostiense

236, 00154 Roma oppure Libreria Efesto, via Corrado Segre 11, Roma, 06-5593548, info@libreriaefesto.com per avere informazioni sulla possibilità di averne copia.

Come sottolinea Lapo Pistelli nella sua prefazione, chi nell'ultimo mezzo secolo si è occupato di presenza italiana in A.O.I. si è sempre diviso tra chi giustifica il nostro colonialismo in quanto più umano ed illuminato di altri coevi colonialismi; e chi invece lo accusa esclusivamente di nefandezze e violenze, oltre a essere stato becero e straccione. E' quella che Sergio Romano definiva come una specie di guerra civile tra “partito dell'onore” e “partito della verità”; ma, a mio parere, tale definizione nuovamente sottolinea il manicheismo tipicamente italico, dato che attribuire tout-court la “verità” solo alla seconda posizione è quanto meno aleatorio. Insomma, si tende a limitarsi all'interpretazione, prima di essersi basati sulla rigorosa ricostruzione. Il testo “Progetto Ascari” presenta l'immenso lavoro svolto da una équipe di studiosi e storici presso l'Archivio Storico Stato Maggiore Esercito, che conserva una gran mole di documenti sulle nostre truppe coloniali non facilmente visionabili, non solo per la sua collocazione in una caserma (il che rende complicato l'accesso agli studiosi stranieri), ma anche, aggiungo io, per il limitatissimo numero di posti disponibili in Sala Consultazione, cosa che richiede lunghi tempi di prenotazione per chiunque. Tutti i materiali sono stati singolarmente scansionati (nonostante le difficoltà tecniche, trattandosi di fogli e inchiostri talvolta più che centenari, su supporti fragili e delicati) e digitalizzato, al fine di creare un data-base informatico. Attualmente, tale data-base è consultabile solo presso il Centro Studi Somali dell'Università di Roma Tre (eventualmente trasferibile su pen-drive, tenendo tuttavia presente che richiede almeno 20 GB). L'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito si è detto disponibile a inserirlo sul proprio sito ma i tempi non sono prevedibili. Si tratta di un totale di ben 38247 immagini. Il testo di presentazione del lavoro è corredato da un'appendice documentaria, che riproduce a titolo di esempio alcuni dei documenti digitalizzati; e da un'appendice iconografica, che riporta alcune delle fotografie conservate presso il Laboratorio di Ricerca e Documentazione Iconografica del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università “Roma Tre”. Come evidenzia il prof. Alessandro Volterra, nel caso degli ascari occorre parlare, più che della mitizzata “cultura guerriera” , di riconoscimento del coraggio fisico come valore positivo nella cultura eritrea, il che costituì una buona base per l'arruolamento, sia volontario, come generalmente attuato, che tramite il chitét (chiamata generale alle armi) quale venne effettuato all'ingresso nella 2^ guerra mondiale. Non è possibile avere dati esatti sul numero di eritrei arruolati, data la mancanza di Uffici di Stato Civile e il disordine (anche per quanto riguarda le truppe metropolitane), della burocrazia militare locale, che non teneva regolarmente aggiornati i ruoli, tanto da provocare il risentimento delle famiglie per la lentezza nel comunicare, tanto per dire, i decessi. Si può calcolare che, per esempio durante il cruciale periodo 1935-41, i combattenti indigeni siano stati circa il 10% della popolazione totale, cioè la metà degli uomini validi (quindi approssimativamente 70mila). L' appartenenza alle Forze Armate, e particolarmente all'Esercito, è stata quindi un elemento caratterizzante dell'Eritrea italiana, assai più che in altri stati coloniali, determinando notevoli effetti economici e sociali. La possibilità di accesso un poco più facile alla documentazione archivistica potrà quindi essere utile possibilità, anche per gli studiosi eritrei e stranieri, di approfondimento dello studio storico del paese. 21/12/15 |

|

|

|

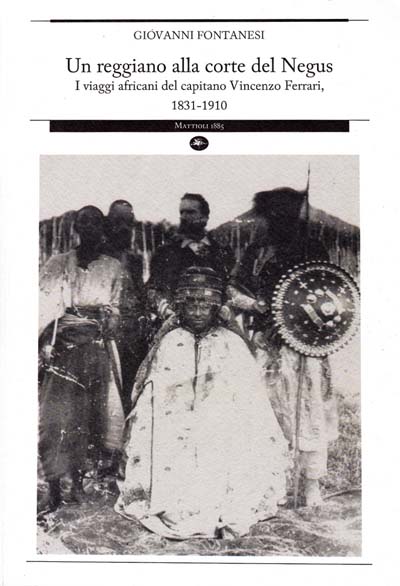

Giovanni Fontanesi Un reggiano alla corte del Negus: i viaggi africani del capitano Vincenzo Ferrari, 1831-1910 Parma, Mattioli 1885, 2014 ISBN 9788862614214 501 p., 30x21 cm, ampiamente illustrato in b/n € 20

Si tratta di un testo che, attraverso la figura di Vincenzo Ferrari, mette in luce, con una minuziosa, imponente ed ammirevole ricerca archivistica e documentale, personaggi e situazioni legati ai primi contatti dell’Italia con lo Scioa e ai primi tentativi di instaurare rapporti commerciali e di intraprendere attività agricole nel Corno. Vincenzo Ferrari, nato a Reggio Emilia nel 1831 da una famiglia assai in vista in città, dopo avere prestato servizio militare per undici anni (partecipando anche alla battaglia di San Martino nel 1859 e alla lotta contro il brigantaggio meridionale dal 1860 al 1866), partecipò a ben tre viaggi in Africa. La prima occasione fu nel 1878, quando partì al seguito della spedizione organizzata da Pellegrino Matteucci, per conto di alcuni importanti industriali (tra i quali Pirelli, Erba, Gondrand e alcuni tra i più alti nomi dell’ imprenditoria lombarda) per instaurare rapporti commerciali con lo Scioa e le zone vicine. Benché ricevuti amichevolmente dal negus Giovanni, l’esito della spedizione fu tuttavia negativo, data la povertà del paese e la scarsità dei consumi. Tuttavia, in Ferrari era rimasto il desiderio di tornare in quelle zone, e infatti ripartì per conto proprio, con la sola compagnia del domestico Giulio Venturi, nel 1884 per Assab, da dove, munito di lettere e doni di Umberto I° (quindi come rappresentante di una missione diplomatica ai più alti vertici) raggiunge Re Giovanni per chiedere informazioni sulla disgraziata spedizione Bianchi, Monari e Diana ed ottenere la punizione dei colpevoli, ma anche per spiegare al Negus le ragioni della sopravvenuta occupazione di Massaua. In compagnia di Cesare Nerazzini, venne nuovamente accolto amichevolmente da Giovanni e, al ritorno, da re Umberto, che insignì sia lui che Nerazzini dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro. Al suo rientro, nasce un ambizioso progetto che porterà una serie di disgrazie e fallimenti. Con un gruppo di amici reggiani e con l’appoggio “esterno” del senatore Ulderico Levi, viene fondata la “Società reggiana per l’Africa” con lo scopo di sviluppare una colonizzazione agricola nei nuovi territori conquistati tra Asmara e Cheren. Il progetto, esaminato a livello governativo, risultò troppo utopistico, nonché impegnativo per il Governo (all’epoca, Presidente del Consiglio era Crispi), che rifiutò sostanzialmente l’appoggio. Tuttavia, Ferrari partì con Gaetano Chierici e il suo nipote Goffredo, Giovanni Bandieri, Angelo Spallanzani e Medardo Ferrari, giungendo a Massaua nel gennaio 1890, per avviarsi verso Cheren. Da lì iniziò una serie di incidenti, difficoltà, disgrazie dovute parte alla sfortuna, parte all’impreparazione dei suoi componenti e al velleitarismo dell’organizzazione, che il deputato ed africanista Leopoldo Franchetti bollò con parole di fuoco. Particolarmente drammatica la figura di Bandieri, che, se dapprima strappa un sorriso al lettore (di corporatura enorme, 135 kg, solo al momento della partenza della spedizione si scopre che non è mai montato in sella in vita sua, e per di più i muli sono in grado di portare un carico di settanta chili, quindi si sfiancano sotto l’inaudito peso), si rivela poi figura tragica, preso dalla responsabilità e dall’affanno della conduzione di un ingestibile fondo agricolo, trasandato, lacero, malato (e tuttavia orgogliosamente nasconde alla famiglia e agli amici la gravità della sua situazione) finché concluderà la sua vita in un tucul. Il progetto di fondare una Nuova Reggio sull’altopiano eritreo si concluse in un fallimento totale, nonché in un forte indebitamento personale di Ferrari, che dopo un po’ di attività politica cittadina, si spense nel 1910. La sfortuna in un certo senso lo perseguitò ancora, dato che il lascito di oggetti africani da lui donati ai Musei di Reggio Emilia venne in maggior parte disperso dopo che, prestati molti reperti alla Mostra d’Oltremare di Napoli nel 1939, l’entrata in guerra dell’Italia ne provocò la perdita. Le certosine, lunghissime, pazienti ricerche di Giovanni Fontanesi hanno prodotto un’incredibile raccolta di materiali archivistici, documenti, immagini che permettono di ricostruire, letteralmente giorno per giorno, gli sviluppi delle spedizioni di Ferrari in Africa. La struttura del testo presenta per ogni capitolo, dopo un’ampia trattazione degli avvenimenti, una serie di appendici con biografie, cronologie, alberi genealogici e con un’amplissima serie di immagini anche rare. Da notare poi che su 500 pagine più di trecento sono dedicate a riportare (anche con le cancellazioni ed evidenziazioni degli originali) i documenti rintracciati dal sapiente lavoro dell’autore. |

|

|

|

|

|

Gian Paolo Carini - Roberto La Cordara Storia della Scuola Italiana in Eritrea 2012 15 €

AGGIORNAMENTO dicembre 2014:

- una migliore

qualità delle fotografie ed una 'copertina' diversa

-

alcune piccole varianti nel testo

- una premessa del prof. M. Zaccaria, docente alla Università di

Pavia.

E' possibile leggere la prefazione e le prime pagine del testo a questo link http://www.giorgiopozzieditore.it/pdf/Storia-della-scuola-italiana-in-Eritrea-inizio.pdf

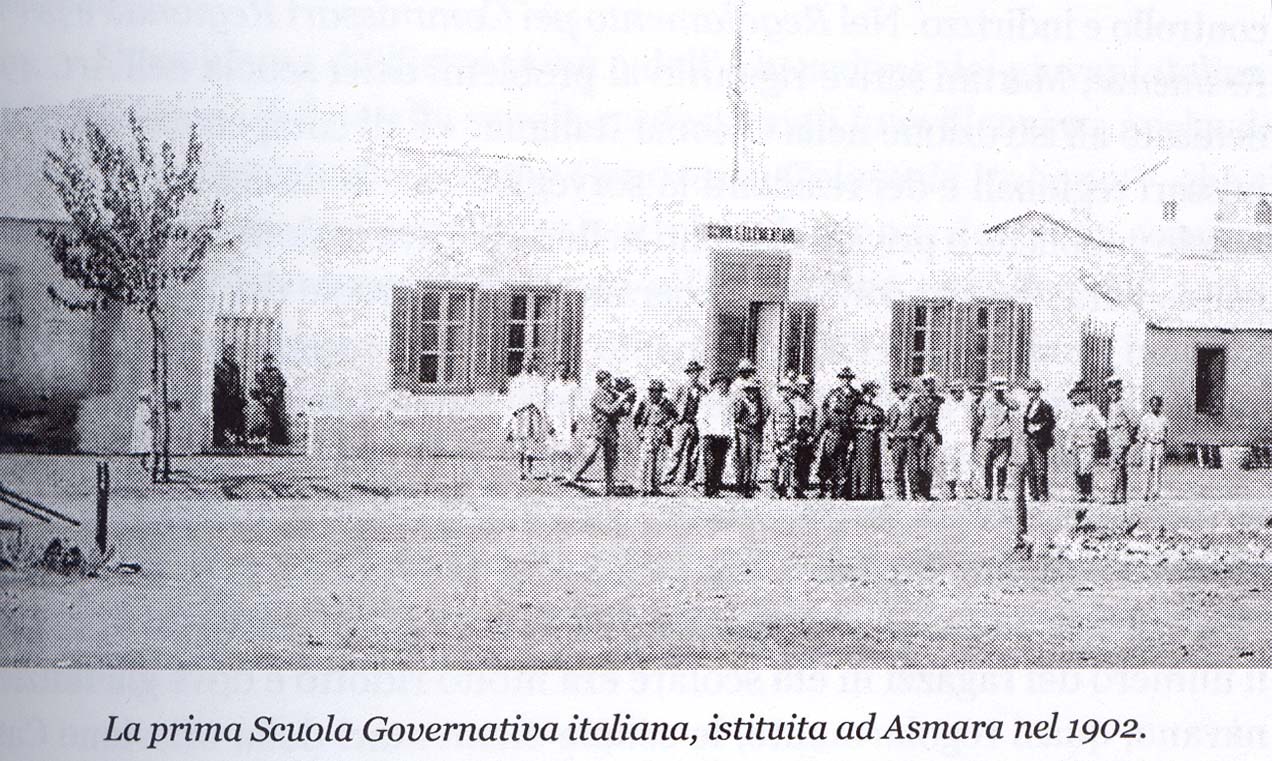

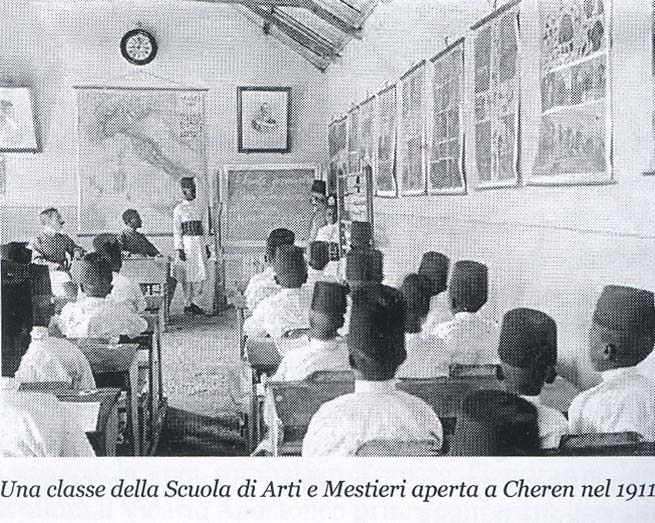

Chi scrive ha potuto notare, alcuni anni fa, ad Asmara, una scena in Italia ormai dimenticata: bambini tra i sei e i dieci anni, con grembiulini neri per i maschietti e bianchi per le femmine, che si recavano a scuola, da soli, magari a gruppetti, ma senza la scorta di genitori apprensivi (d'altra parte il traffico ad Asmara non è quello delle nostre città), sorridenti (guardate invece i nostri bambini!) e che, miracolo dei miracoli!, anziché traccheggiare ed indugiare sui marciapiedi per rimandare l'ingresso nelle odiate aule, si precipitavano correndo e ridendo verso l' ingresso della Scuola Elementare "M. Buonarroti", temendo di arrivare tardi al suono della campanella. Scena ormai talmente inusuale dalle nostre parti che mi è rimasta fissata nella memoria. La presenza delle scuole italiane in Asmara è talmente radicata nella società asmarina (basta fare due chiacchiere con qualche asmarino per accorgersene) che la paventata chiusura, nel 2012, di tali storiche istituzioni per un problema burocratico-diplomatico aveva creato non poco sconcerto e scalpore. Pochi mesi prima di tale ipotesi, fortunatamente scongiurata, era uscito, nel maggio 2012, un testo che traccia, in maniera approfondita e completa, la storia delle scuole italiane in Eritrea. Il volume è arricchito da numerose fotografie d'epoca e supportato da abbondanza di dati, tabelle, programmi, dettagli e particolari su ogni istituto, sia in Asmara che nel resto dell'Eritrea, nonché sui circoli studenteschi. Il problema di creare istituzioni scolastiche, dapprima per gli indigeni, poi per i figli dei nostri residenti, si pose fin dai primi momenti dell'insediamento italiano. La scuola veniva vista come ottimo mezzo per la diffusione della lingua e quindi della cultura italiana, e infatti già in tutto il Mediterraneo, dove si trovavano comunità italiane, il Regno d' Italia, appena nato, aveva fondato scuole aperte anche ai locali, ad Alessandria d' Egitto, a Tunisi, a Costantinopoli, tanto che nel 1881 si potevano contare già 87 scuole italiane nel mondo, con lo scopo sia di diffondere la cultura che di mantenere il senso di identità nazionale tra gli emigrati. In Eritrea, prima della fondazione della colonia, erano già presenti scuole religiose, copte o coraniche, a cui si aggiunsero poi le scuole missionarie di vari ordini religiosi. Con una certa lungimiranza ed apertura mentale, fin dall'occupazione di Massaua vennero create scuole per gli indigeni, sia cristiani che mussulmani, sia maschi che femmine; erano organizzate e gestite da religiosi, ma con ampio appoggio governativo. Leggendaria, a questo proposito, la figura del comboniano padre Luigi Bonomi. È con Ferdinando Martini che, nel 1902, nasce ad Asmara la prima scuola elementare interamente governativa; si apriranno poi altre sedi in varie località. Erano, e non è male sottolinearlo, laiche e miste, con insegnamento obbligatorio delle lingue locali. Genitori ed istituzioni, pare di notare, erano molto partecipi dell'importanza degli studi, come si rileva dalle loro puntuali sollecitazioni e richieste. Particolari le scuole per ascari: ogni battaglione aveva la propria, e ne esistevano anche per i figli degli ascari. Non tutti, in Italia, approvavano le spese per l'inaugurazione di scuole in colonia, quando obiettivamente se ne avvertiva la carenza sul territorio nazionale; ci volle un altro governatore di polso, Salvago Raggi, perché il ciclo di studi post-elementari venisse completato con la creazione della Scuola d' Arti e Mestieri e della Scuola bilingue arabo-italiana (a informarsi appena un po' sull' opera di gente come Ferdinando Martini o Giuseppe Salvago Raggi vien da ipotizzare, chissà perché, che la classe governativa e diplomatica dell' epoca fosse più energica e capace di quella attuale...) Le Scuole d' Arti e Mestieri si diffusero in tutto il territorio, nonostante una iniziale ostilità dei locali, che spesso guardavano con sospetto, se non con avversione, queste innovazioni. D'altra parte, è anche comprensibile lo scarso interesse da parte degli indigeni ad approfondire l'istruzione dopo le elementari, data la facilità (che tempi!) di trovare un impiego statale o privato, tanto più che appena assunti frequentavano un tirocinio remunerato (decisamente, roba d'altri tempi...) Una svolta ed ampliamento dell'offerta formativa arriva negli anni del fascismo, con la riforma Gentile del 1923, che ovviamente riguarda anche l'Eritrea. L'accentramento ed il controllo governativo di questi anni è in un certo senso un bene, perché garantisce la sopravvivenza di alcune scuole religiose e private che avrebbero corso il rischio di chiudere con la scomparsa del loro fondatore (come era il caso, per esempio, del già citato padre Bonomi). Dopo la parentesi della guerra italo-etiopica, che vede la chiusura momentanea di tutte le scuole, trasformate in ospedali militari, gli Istituti di istruzione superiore si ampliano e diversificano. Nascono in quegli anni il Liceo Ferdinando Martini e l'Istituto Tecnico Bottego, che saranno poi seguiti dall'Istituto Magistrale. Anche la parentesi dell'amministrazione britannica, nonostante tutto, viene messa a profitto: dato che la popolazione civile italiana venne concentrata in Eritrea, per impulso di medici e docenti giunti ad Asmara nacquero diversi corsi superiori ed universitari (di medicina e giurisprudenza) con regolari programmi parificati, seguiti poi da laurea in Italia (corsi che avevano anche l'indubbia utilità di sottrarre al servizio militare, in quanto studenti, parecchi giovani...). Il prestigio delle scuole italiane in Eritrea era ormai tale che, nonostante l'amministrazione britannica escludesse ormai l'italiano come lingua utilizzabile nei pubblici uffici, non vennero mai a mancare iscritti italiani, eritrei e di altre nazionalità. Da un istituto italiano, l'Istituto Universitario Santa Famiglia, nel 1963 si sviluppa l'Università di Asmara, che vide negli anni Settanta, all'epoca del Derg, seri abusi contro la libertà accademica, fino all' uccisione di un docente di economia, Petros Habtemikael. Nel 1977, il Derg chiuse tutte le scuole, tranne le elementari "Buonarroti" e la Media "Volta". Gli edifici vennero requisiti (e mai più restituiti allo Stato Italiano, che ne era stato creatore e proprietario). Il testo sviluppa l'argomento fino a tempi recenti, quando il Progetto Sicomoro adatta i programmi alla realtà e ai bisogni locali, mantenendo però una solida preparazione culturale, che fa delle scuole italiane istituti di prestigio, particolarmente apprezzati dalla borghesia eritrea. Tuttora, il Liceo Marconi (nuova intestazione del Liceo Ferdinando Martini) diploma ogni anno 50/60 studenti, con ottimi livelli di competenze e conoscenze. Il volume, del costo di 15 €, si può richiedere alla libreria Ancora dei Padri Pavoniani di Monza (039/324745; libreria.monza@ancoralibri.it)

Asmara, ingresso del Liceo Marconi (foto dell' A.) |

|

|

|

Vincenzo Meleca

Appassionatissimo di Dahlak, in cui ha effettuato una dozzina di viaggi, visitando circa quaranta delle più di duecento isole di quello splendido e (fortunatamente, per certi aspetti) poco conosciuto arcipelago, Vincenzo Meleca in questo testo ha giustamente raccolti, ed ampliati, alcuni articoli già pubblicati dall’A. su www.ilcornodafrica.it, insieme ad altre nuove ricerche. Dato che si tratta appunto di storie e personaggi eterogenei, benché accomunati dal luogo geografico, riporto sinteticamente il contenuto dei capitoli:

|

|

|

|

|

|

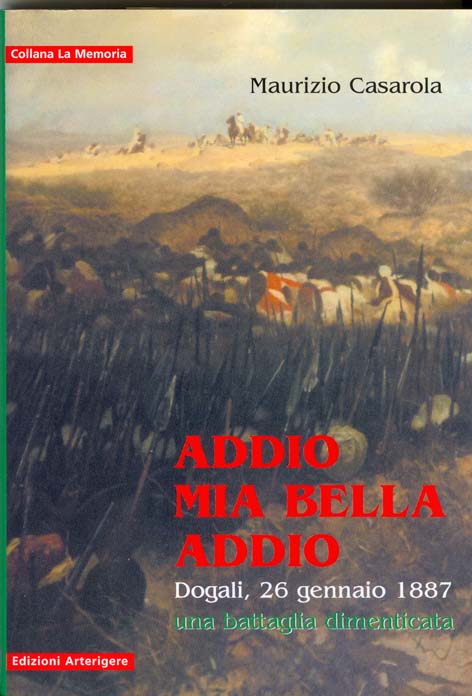

Maurizio Casarola ADDIO MIA BELLA ADDIO: Dogali, 26 gennaio 1887: una battaglia dimenticata Varese, Arterigere, 2011 p. 127, cm. 16 x11 ISBN 9788889666708

E quindi anche Maurizio Casarola (che non conosco di persona) c’è cascato. Se uno si interessa di Storia (e Casarola ha già pubblicato alcuni altri testi nel campo storico) quando gli capita di fare un viaggio in Eritrea e sa guardarsi attorno, ci casca. A quel che si capisce, l 'Autore si occupa da tempo di storia locale di Como: con questo testo riesce a fondere la curiosità suscitata da una lapide nel cimitero comasco all’approfondimento per una battaglia che, seppur persa, è stata avvertita come gloriosa, e che ha lasciato tracce, purtroppo ormai dimenticate, in tante città italiane. I Cinquecento di Dogali perfino a Roma sono stati accantonati: il monumento a loro dedicato ha lasciato una labile traccia nella toponomastica cittadina (quanti sanno chi diavolo sono quei Cinquecento che danno il nome alla piazza davanti alla Stazione Termini?), prima di essere spostato in un angoletto sporco e mal frequentato. Il testo rievoca le cause che hanno portato alla strage di Dogali, e il suo sviluppo; Casarola ha risalito il pendio che porta al forte di Saatì, vi ha scattato foto, ha cercato tracce. C'è cascato, insomma. Il risultato è senz’altro valido; un appunto, però: sarebbe stato bene corredare lo scritto con le fonti, sia iconografiche (anche se generalmente - ma non sempre- le foto sono di pertinenza dello stesso Autore) sia bibliografiche a cui ha attinto per stendere la sua ricerca.

Cartolina del 1905 con il monumento ai Cinquecento di Dogali nella

posizione (coll. Valeria Isacchini) |

|

|

|

|

|

Emanuela Trevisan Semi ALLO SPECCHIO DEI FALASCIÀ: ebrei ed etnologi durante il colonialismo fascista Giuntina, Firenze, 1987

Di Falascià si è ricominciato a parlare in Italia all'epoca dell'Operazione Mosè del 1985, tesa a portare in Israele gli ebrei d'Etiopia, e poi, più recentemente, in seguito al successo del film "Vai e vivrai" di Radu Mihăileanu. L'Autrice, all'epoca ricercatrice – attualmente professore associato - presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa settentrionale dell'Università di Venezia, ha avuto la possibilità di assistere alle difficoltà dell'integrazione dei Falascià in Israele, e questo l'ha spinta ad indagare sugli studi precedenti riguardanti questo gruppo. Una particolare sollecitazione agli studi sui Falascià (termine da loro rifiutato, a favore dell'espressione "Ebrei d'Etiopia") si è verificata negli anni Trenta del secolo scorso, periodo particolarmente delicato per quanto riguarda gli studi antropologici. La Trevisan correttamente annota come sia più facile affrontare questi argomenti negli anni '80 che negli anni '30 (e quindi a maggior ragione sono apprezzabili quegli studi che all'epoca hanno utilizzato un metodo rispettoso e non invasivo); la sua tesi è che le difficoltà di studio su un gruppo disperso in villaggi, con dati vaghi su origine, emigrazione, spostamenti hanno fatto sì che gli studiosi che nel tempo hanno indagato gli ebrei d'Etiopia abbiano riflettuto nelle relazioni da loro pubblicate parte della propria immagine culturale (come direi che sempre succede, del resto). Il testo si può suddividere in quattro fondamentali punti di analisi: 1 – I Falascià e gli studi sulle loro origini (con un'analisi dei testi di Luzzatto, di Faïtlovich, di Conti Rossini ecc.) che hanno avanzato man mano ipotesi più o meno accreditate, ma non verificabili con sicurezza

2 – I rapporti tra

ebrei italiani e Falascià:

ai primi del '900 nacque il Comitato ebraico Pro-Falascià, per

confermarne l'appartenenza israelitica e sottrarli agli sforzi di

conversione da parte dei missionari evangelici. Si analizzano le

polemiche che ne seguirono (l'ebraismo etiopico differisce per

tradizioni e ritualità dall'ebraismo tradizionale, per cui questo

intervento poteva essere visto comunque come un'intromissione nella

cultura falascià), polemiche interrotte dalla Prima guerra mondiale

e poi dalle diverse problematiche che si svilupparono nel campo

ebraico in Europa (col diffondersi del sionismo in contrapposizione

all' antisemitismo). 3 – Il razzismo in Italia : l' A. distingue tra il razzismo come fenomeno effettivamente assai diffuso nella società europea, ovviamente Italia compresa, e l'esistenza di una politica razzista, che fa cioè del razzismo un'affermazione positiva. Il fascismo affrontò la questione ebraica, afferma l'A., con un atteggiamento duttile e diplomatico, che fece dell'antisemitismo un cinico uso più che uno scopo. Norme razziali (contro i pentecostali, contro gli abitanti dell'AOI) erano già precedenti le leggi del 1938, mentre nei confronti della questione ebraica Mussolini mantenne un atteggiamento alterno e possibilista che finì con il confondere gli stessi ebrei (che spesso erano convinti sostenitori del fascismo). E' noto il progetto, concretamente studiato, di un insediamento ebraico in AOI (allontanandoli dalla Palestina e favorendo così il mondo islamico, che Mussolini, "spada dell'Islam", appoggiava). Le stesse leggi del '38 negavano la possibilità ad ebrei stranieri di trasferirsi nel Regno, in Libia e nell'Egeo, ma non si fa cenno alle colonie africane. 4 – Le missioni italiane in Etiopia : dopo la conquista dell'Etiopia, vennero notevolmente sviluppati gli studi di islamistica, etnografia, orientalistica, ecc.; si manifestarono aperte simpatie verso i Falascià, che erano stimati nel numero di 50.000. l' A. procede ad uno studio delle relazioni delle numerose missioni etongrafiche che vennero condotte negli anni immediatamente seguenti, da parte di studiosi prevalentemente italiani, ma anche stranieri; l' A. manifesta aperta stima per Conti Rossini, nonostante la sua indubbia adesione al fascismo, mentre mette in luce i discutibili sistemi adottati da Griaule. A questo punto, però, a mio parere, l'effetto specchio che l'A. riscontra negli studiosi (il riflettersi cioè della propria personalità e convincimenti negli studi condotti sui Falascià) si manifesta nella stessa Trevisan Semi. A pag. 101, ad esempio, a proposito della spedizione Dainelli sul lago Tana nel 1937 (da cui uscì una ponderosa relazione in 4 volumi), così afferma: " L'interesse agli usi e costumi di questa popolazione veniva filtrato attraverso l'ideologia dominante di tipo razzista, basata soprattutto su pregiudizi antisemiti che impedivano di osservare obiettivamente i Falascià e di approfittare di tale esperienza sul campo. Se pensiamo che solo dieci anni più tardi W. Leslau [...] otterrà una quantità di dati etnologici da permettergli di pubblicare l'opera fino ad oggi più completa della cultura dei Falascià, non ci resta che riflettere sull' arretratezza della cultura, non solo etnologica, italiana". Quel "solo dieci anni più tardi" è un'evidenziazione mia: se la tesi di fondo dell'A. è indubitabilmente vera, d'altra parte non è facile mettere a confronto un testo uscito nel 1937 con uno uscito nel 1947. Di mezzo c'era stato un decennio che aveva sconvolto e trasformato società e cultura. Così come quando, a proposito della missione di Carlo Alberto Viterbo nel 1936-37, afferma (pag. 113) che l'acquisto di tre manoscritti che portò con sè a Roma dimostra "interesse per gli aspetti scientifici del viaggio", mentre poche pagine prima (p. 95) tali acquisti da parte di altri vengono considerati "azioni depredatorie". La Trevisan è infatti convinta estimatrice ed ammiratrice della spedizione Viterbo, che fu favorito anche dall'essere correligionario dei Falascià, che quindi potevano accoglierlo senza timore di contaminarsi (più volte nel testo vengono riferiti i rituali per eliminare l'impuro dalla vita quotidiana, dai contatti con stranieri, ecc.). Viterbo si accosta infatti allo studio con un metodo "contemporaneo", cioè con rispetto, curiosità, discrezione e manifestando il timore di distruzione culturale del mondo falascià.

Valeria Isacchini |

|

|

|

|

|

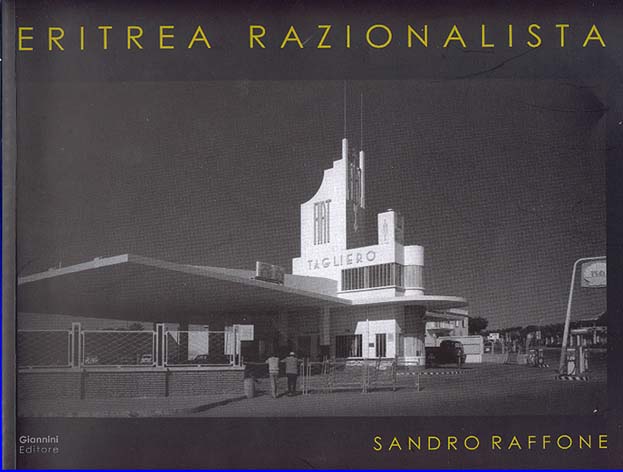

Sandro Raffone Eritrea razionalista Giannini, Napoli 2010 ISBN 9788874314942 € 44

Sono arrivata ad Asmara la prima volta nel 2000, con la scusa di una ricerca. L’urbanistica della città, la sua architettura, la sua atmosfera non potevano lasciare indifferente un’italiana nata negli anni Cinquanta: la stessa alternanza equilibrata ed audace di linee curve e diritte che ricordavo in certi edifici della mia infanzia, i quartieri di villette senza traffico e con montaliani muri assolati, un cinema con sorprendenti finestre ad oblò - quasi uguali a quelle che ancora vedo ogni mattina, mentre vado a lavorare, in una scuola che a Reggio chiamano ancora popolarmente “la GIL”[1]-; la buona educazione degli asmarini, la meravigliosa dignità degli anziani, la loro eleganza un po’ sdrucita, ma regale, i loro cappelli e bastoni, i loro occhiali scuri, il loro rimpianto per il Crodino...E poi l’improvvisa, drammatica visione di tunnel ed asfalto e binari e nubi ed incredibili traiettorie e svolte della strada e della ferrovia che si fiondano giù a Massaua. Da allora, ci sono cascata dentro in pieno: innamorata come una riccia.

E sono contenta che finalmente i testi di

Anna Godio[2]

e questo, più recente, di Sandro Raffone, ordinario di progettazione

architettonica presso l’università “Federico II” di Napoli, abbiano

presentato in Italia un storia italiana che gli italiani sembrano

voler ignorare, e in cui sono stati quindi preceduti dalla

pubblicistica di lingua inglese. Anzi, come fa capire l’autore, gli

italiani non solo vogliono ignorarla, ma si sentono sempre

tremendamente imbarazzati, chissà perché, quando la si ricorda. Nel

1999, come ricorda Raffone, durante un seminario presso l’IsIAO

l’intervento di un discepolo di Del Boca fu talmente pesante che

venne corretto -certo per ragioni diplomatiche, ma inoppugnabili-

dall’ambasciatore eritreo, il quale cortesemente fece notare i

meriti del lascito italiano. Il bello è che la trascuratezza contemporanea trova un contraltare nella trascuratezza d’epoca: poche citazioni, pochi apprezzamenti: “cosa ha costruito Pettazzi prima o dopo la FIAT Tagliero?”. Giustamente Raffone richiederebbe l’intervento dello spericolato e spregiudicato Antonio Pennacchi, il marxista che con il sorprendente “Le città del Duce” ha messo in evidenza il valore del patrimonio architettonico ed urbanistico italiano degli anni Trenta, e che attualmente si sta battendo per la sua conservazione. E se Pennacchi dovesse mai leggere queste righe, si cerchi in Internet (se c’è) o comunque in giro, magari appunto nel libro di Raffone, cosa mai era, e cosa è, la FIAT Tagliero. Il testo, in italiano ed in inglese, è corredato di affascinanti, limpide fotografie, sia in bianco/nero che a colori; non si limita a presentare l’aspetto “costruttivo”, in quanto Raffone utilizza parte del patrimonio fotografico di famiglia, spesso di valore storico (il padre era medico all’epoca del dopoguerra, quella di Hailè Selassiè), per presentare “a chi” erano destinate quelle costruzioni, e per trasmettere il senso di un’urbanistica e di un’architettura “vera”, attuata, non di progetto. [1] Mi chiedo sempre se a Reggio chi usa questo termine, ancora usuale nella parlata cittadina, sappia che significa Gioventù Italiana del Littorio. [2] Anna Godio, Architettura italiana in Eritrea: Italian architecture in Eritrea, La Rosa., Torino, 2008

|

|

|

|

|

|

Marco Lenci All’inferno e ritorno: storie di deportati tra Italia ed Eritrea in epoca coloniale BFS edizioni, Pisa ISBN 8886389957 143 p., 21 cm. € 13

Marco Lenci, docente di Storia dell’Africa presso l’Università di Pisa, ha approfondito in questo testo un aspetto poco noto e pochissimo studiato della storia dei rapporti tra Italia e colonie: quello delle deportazioni, o del domicilio coatto. Il volume si divide in tre parti. Nella prima viene analizzato il fenomeno delle deportazioni di Eritrei in Italia tra il 1886 e il 1893, fenomeno che interessò sia colpevoli di reati comuni sia ascari disertori, sia accusati di reati politici. I detenuti comuni vennero talvolta spostati in Italia a causa del sovraffollamento delle carceri eritree, e ricevevano un trattamento diverso rispetto ai civili inviati al confino per motivi politici; in questo secondo caso, del resto, la stessa magistratura italiana si rendeva conto dell’improponibilità giuridica del domicilio coatto, pena basata non su una condanna, ma su un sospetto. Pare evidente dal libro come la sorte dei prigionieri fosse seguita con la doverosa attenzione da parte delle autorità italiane, sia in occasione del rimpatrio dei civili inviati al domicilio coatto a Nisida (rimpatrio dovuto anche alle pressioni di Ras Makonnen in occasione del suo arrivo in Italia nel 1889 in vista della firma del trattato di Uccialli); sia in occasione della revisione dei documenti processuali riferiti allo “scandalo Livraghi”, quando si arrivò alla revisione del processo, alla restituzione dell’onore ai tre eritrei in un primo tempo condannati, e alla carcerazione dell’accusatore. Dopo il 1893 non venne più operato alcun trasferimento a scopo detentivo di eritrei in Italia. La seconda parte illustra la figura di un condannato politico in epoca fascista, Menghistu Isahac Tewolde Medhin (1911- 1995). Nato da una famiglia di intellettuali, di formazione protestante (aveva studiato presso i missionari svedesi), nel 1928 venne a Roma dove ottenne il diploma di Liceo scientifico per poi iscriversi al corso per ingegneri dell’Università di Roma. Le sue conclamate simpatie filoetiopiche gli procurarono, nel 1936, la condanna al confino, che scontò prima ad Ustica, poi alle Tremiti, infine a Ventotene, venendo a contatto con parecchi confinati “illustri” (tra i quali Sandro Pertini). Riuscì a rientrare in Eritrea solo nel 1945 e seguì poi una carriera dirigenziale, pur con diverse difficoltà a causa del suo carattere. La terza ed ultima parte ( a mio parere la più interessante) introduce il tema dello studio dell’utilizzo dell’Eritrea a scopi penitenziari. Anzi, l’argomento venne indagato dal Parlamento del Regno d’Italia prima ancora della conquista di una colonia (si ipotizzò la costruzione di “colonie penali” in località improbabili, quali le Aleutine, la Papuasia, il Borneo, le Nicobare….) Vengono ampiamente illustrate le difficoltà che immediatamente si riscontrarono per l’utilizzo di Assab come sede penitenziaria, difficoltà che però si ritenne di dover superare quando, dopo la repressione dei Fasci Siciliani, il numero di soggetti alla pena del domicilio coatto aumentò vertiginosamente, tanto che si rese necessario cercare nuovi spazi. Nel giugno 1898 vennero dunque inviati nella nuovissima colonia, nonostante i dubbi espressi dal governatore Martini e dal direttore della colonia penale, Caputo, 196 coatti; ma le difficoltà climatiche e l’inadeguatezza della sistemazione crearono immediatamente seri problemi, a cui si aggiunse già da settembre una gravissima emergenza sanitaria, che coinvolse sia i detenuti sia il personale di sorveglianza. Fu necessario un rimpatrio, prima graduale, poi generale; il disastroso esperimento ebbe fine nel febbraio 1899. Sotto il fascismo non si attuò alcuna deportazione coatta da e in Eritrea; il fenomeno rimase quindi, curiosamente, esclusivo dell’Italia liberale. Il volume è completato da un’ appendice che riporta testimonianze di familiari di Menghistu Isahac. |

|

|

|

|

|

L’Impero fascista : Italia ed Etiopia (1935-1941) A cura di Riccardo Bottoni Bologna, Il Mulino 2008 615 pag. ; 22 cm. ISBN 9788815124760 € 34,50 ( scontato se si cerca in rete…) Reperibilità: facile

Il volume è curato dal’Ist. Naz. Per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e raccoglie le relazioni tenute nel Convegno del 6-7 ottobre 2006 presso il Museo di Storia Contemporanea di Milano. È uno di quei volumi che, dopo avere verificato, ho deciso che vale la pena di acquistare (ormai sia per ragioni di spazio, sia dopo una serie di delusioni, ho deciso di procedere con cautela: prima leggo in biblioteca, poi semmai acquisto). Dei saggi che ho letto, alcuni mi sembrano validi, altri no; alcuni non li ho letti e non li leggerò; altri non li ho letti ma mi incuriosiscono e ritengo comunque utili per un approfondimento. Tra i letti che ritengo validi, - “Fedeli servitori della bandiera?” di Uoldelul Chelati Dirar, sugli ascari. All’inizio mi innervosiva un po’ (“Uffa, il solito delbochiano assatanato”, pensavo, poi ho dovuto riconoscere sincerità ed obiettività, anche se forse eccede un po’ nell’uso delle interviste ai pochi ex-ascari rimasti (il colloquio tra eritreo ed eritreo, nell’Eritrea attuale, e soprattutto tra giovane e vecchio, comunque, direi che può fare deformare il ricordo…) - “Il clero italiano e la grande mobilitazione” di Mimmo Franzinelli: argomento che incuriosisce, e che viene trattato sulla base delle lettere pastorali, dei carteggi di religiosi, della stampa confessionale e dei rapporti delle Forze dell’Ordine.

Tra i no: - “Etiopia 11 aprile 1939: la strage segreta di Zeret” di Matteo Dominioni. È in pratica la ripresa, pari pari, di quanto scritto nel libro di Dominioni “Lo sfascio dell’Impero”, e per la critica al libro, come all’articolo (sono la stessa cosa, due piccioni con una fava) rimando a http://www.ilcornodafrica.it/rdc-02sfascio.htm, col quale sostanzialmente concordo.

Fra quelli che leggerò magari per esigenze di studio, ma facendoci la tara: - “Gli studi sul colonialismo italiano” di Del Boca

che non leggerò, perché considero l’autore poco affidabile e ripetitivo: - “La storia della resistenza all’invasione e occupazione” di Richard Pankhurst

che ancora non ho letto e mi incuriosiscono - “Una nuova immagine della guerra: L’uso della fotografia e la rappresentazione del conflitto da parte delle agenzie di stampa internazionali” di Adolfo Mignemi - “La fotografia dentro il giornale: L’archivio storico del Corriere della Sera” di Enrica Bricchetto;

ed altri; gli articoli sono 26.

Ah, e poi mi chiedo se la parte IV “Dopo l’Impero: memoria ed emozioni” parlerà solo di Impero fascista (come da titolo) o anche di territori che avevamo da ben prima del “ventennio”, anche se poi (ma si sa, la resa era senza condizioni) abbiamo perso in quanto “fascisti”; come l’ ottocentesca Eritrea, che anche molti italiani (tra i pochi che ne hanno sentito parlare e che sanno dov’è) ritengono, in buona fede e beata ignoranza, “conquista fascista”. |

|

|

|

DAMBISA MOYO, La carità che uccide: come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il Terzo mondo, Rizzoli, 2010, ISBN 9788817039970, pp. 260, € 18,50

“Che cosa succederebbe se a uno a uno tutti i paesi africani ricevessero una telefonata (concordata da tutti i maggiori donatori: la Banca Mondiale, i paesi occidentali eccetera) in cui si comunica che entro cinque anni esatti i rubinetti degli aiuti verranno chiusi per sempre?”

Dambisa Moyo, nata e cresciuta in Zambia in una famiglia della borghesia colta (sì, esiste anche quella, in Africa), poi formatasi in economia ad Oxford e ad Harvard, ha lavorato per anni alla Banca Mondiale (abbastanza per potersi permettere di lanciare strali sul suo operato) prima di approdare alla prestigiosa banca d’affari Goldman Sachs. La sua domanda non è puramente provocatoria, anzi: la Moyo si augura davvero che questa benedetta telefonata arrivi, e al più presto.

Non è la prima volta che una esperta africana rifiuta energicamente e pubblicamente il programma di aiuti occidentali (sto pensando, ad esempio, alla camerunense Axelle Kabou, con il suo E se l’Africa rifiutasse lo sviluppo?, l’Harmattan Italia, 1995, ristampa 2008), ma è la prima volta che le tesi esposte dalla Moyo hanno una risonanza mondiale di tale portata da collocare l’autrice, secondo le classifiche di New York Times e di Time Magazine, tra le cento persone più influenti al mondo. E forse questa classifica ha spinto la Rizzoli ad occuparsi della traduzione, che però, probabilmente per la fretta, non è affatto esente da errori sintattici e sviste.

Non ho gli strumenti tecnici e culturali adatti per poter eventualmente controbattere l’autrice (nel caso, ci sarà senz’altro qualcuno che lo farà, se può); ma leggere il suo testo mi ha dato l’impressione che qualcuno, da un grumo di mie confuse intuizioni, mi avesse districato i problemi, esposto dati, chiarito lo sviluppo di un ragionamento. Non a caso, la Moyo si è formata nell’ambiente anglo-americano, la cui saggistica è (o dovrebbe essere) di esempio a tutto il mondo per chiarezza e stile.

La tesi principale esposta è che i programmi di aiuti che hanno

riversato sull’Africa , in 60 anni, un trilione di dollari di aiuti

(non ho idea di quanto sia un trilione di dollari, mi sfugge, un

trilione di dollari per me è solo nel deposito di Zio Paperone,

eppure è una realtà) sono stati controproducenti, deleteri,

disastrosi. Hanno abituato i paesi africani a un comodo far nulla in

attesa, anzi in pretesa, di sovvenzioni (ancora pochi giorni fa

leggevo su un quotidiano kenyota - mi pare fosse il Daily Nation -

una serie di lamentele riguardanti aiuti promessi e non ancora

inviati); hanno affidato a pop star ed attori hollywoodiani la

ribalta della carità (la Moyo punta i suoi strali contro Bob Geldof

et similia, con i loro irritanti programmi di “Live Aid”: il suo

testo, in originale, si intitola “Dead Aid”); hanno creato nebulose

di ONG (cinquecentomila almeno, secondo i calcoli della Moyo, gli

occidentali che vengono lautamente stipendiati per “collaborare”);

hanno, soprattutto, favorito e sviluppato in tutto il continente una

feroce corruzione, che annulla alla radice qualsiasi possibilità di

sviluppo autonomo. Per esempio l’Etiopia, si cita, dipende per il

75% della sua economia dagli aiuti occidentali. Eppure, si ricorda,

l’Africa è ricca, ricchissima: agricoltura, miniere, petrolio,

materie prime di ogni genere. E, mentre l’Occidente pigramente dona, la Cina più realisticamente sta avanzando prepotentemente, con meno remore morali, ambientali, assicurative, ma creando posti di lavoro ed economia in cambio delle ricchezze africane. “La Cina manda in Africa denaro e pretende di guadagnare”; “Una donna del Dongo rurale (il “Dongo” è l’immaginaria repubblica africana che la Moyo usa per esemplificare le sue tesi) si preoccupa meno della libertà democratica nei prossimi quarant’anni che non di mettere il cibo in tavola oggi”. Eppure, “soltanto trent’anni fa il reddito pro capite del Malawi, del Burundi e del Burkina Faso era superiore a quello della Cina”. Se si è sviluppato l’Oriente (e non c’è solo Cina, pensiamo a Thailandia ed India) , perché mai non dovrebbe farcela l’Africa?

Da buona professionista, la Moyo propone infatti una serie di strumenti finanziari ed economici che potrebbero permettere l’autonomia e lo sviluppo dei paesi africani: dal modo di affacciarsi ai mercati finanziari mondiali per proporre obbligazioni, ai sistemi di commercio, ai prestiti privati (non statali!); per creare un circolo virtuoso che obblighi i governanti a fare il loro mestiere, almeno entro limiti accettabili: gli africani devono contare sulle proprie risorse e sulle proprie tasse, che sono un modo per controllare i governanti. L’importante è sbrigarsi, ad inviare questa benedetta telefonata; perché, come dice il proverbio africano citato a conclusione dell’opera “Il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa. Altrimenti, il momento migliore è adesso.” |

|

|

|

Antropologia e storia d’Etiopia Giovanni Ellero, Udine, Campanotto, 1995 p. 146; 2. edizione 1999 ; € 14,46

Giovanni Ellero, nato a Tricesimo (Udine) il 17 luglio 1910, fu, nella sua breve vita, notevole figura di intellettuale e studioso, soprattutto della storia e cultura d’Etiopia. Plurilaureato (tra il 1931 e il 1935 ottenne le lauree in Giurisprudenza, in Scienze politiche e sindacali, e in Filosofia), dal maggio 1936 entrò in carriera presso il Ministero dell’Africa italiana e fu in servizio in diverse Residenze del Governo d’Etiopia. Dopo il febbraio 1941 venne internato a Decamerè. Morì il 28 novembre 1942, nel naufragio del piroscafo “Nova Scotia”, col quale centinaia di prigionieri e di internati civili italiani venivano allontanati dalle nostre ex-colonie. Di lui resta un ricco Fondo presso la Biblioteca del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università di Bologna, con appunti e quaderni autografi di ricerche storico-antropologico-linguistiche, e un carteggio ala Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna con i messaggi che riusciva a trasmettere alla moglie Pia Maria Pezzoli, che lo aveva seguito in colonia, dal campo internati di Decamerè.i

Il testo presenta una prefazione di Gianfranco Fiaccadori, che illustra la situazione degli studi di etnologia etiopica ai tempi della formazione culturale di Ellero, con ricca bibliografia; segue l’introduzione di Gianfrancesco Lusini , che ha curato la raccoltaii. I sei saggi riguardano in particolare l’ Etiopia settentrionale, con particolare attenzione ai conventi ed al monachesimo. Conoscitore sia dell’amarico che del tigrino, Ellero è in grado di riportare tradizioni, leggende, curiosità delle zone del Tigrai, a cui si accosta con vero interesse e con rigore scientifico. In “I conventi dello Scirè e le loro leggende” si presenta l’importanza storica e sociale del monachesimo etiopico, presentando uno per uno i ventidue conventi dello Scirè, distretto per distretto. “Una regione etiopica: lo Scirè” è una descrizione geografica, meteorologica, storica, floro-faunistica, demografica della zona, di cui si approfondiscono anche gli aspetti religiosi, le strutture sociali ed etiche, e le possibilità di valorizzazione. Il breve, ma interessantissimo, “Importanza della tradizione orale per l’etiopistica” sottolinea come, in una società come quella abissina, che vive nel culto dei proverbi, nel diritto basato sulla memoria degli anziani, nella religiosità come insieme di consuetudini, occorra porre l’attenzione sulle fonti orali. Le fonti scritte, a questo punto, sono per l’etnologia meno importanti del paziente studio dedicato dallo studioso al vagliare dati, rettificare cronologie e personaggi, “rendersi ragione del perché l’attenzione popolare abbia insistito su un fatto particolare, trascurandone invece altri”. Seguono “Note sull’Endertà” che confermano l’interesse di Ellero per le leggende e le tradizioni orali, approfondisce lo stato dei vari conventi, antico e contemporaneo. “I Tacruri in Eritrea” esamina i componenti di una popolazione proveniente da varie parti dell’ Africa occidentale (Nigeria, Africa equatoriale francese, Darfur) che, recandosi alla Mecca e facendone ritorno, lasciava nuclei di famiglie, più o meno stabili; se ne analizzano denominazione, caratteristiche, vari nuclei, loro villaggi e rispettive origini, con anche uno schema comparato di un vocabolario dei sette gruppi “Tacruri”. La raccolta si conclude con “Il Uolcaìt”, che riprende lo schema di presentazione già evidenziato per lo Scirè, con forse una maggiore rilevanza alle leggende e tradizioni. Il testo, editorialmente curato in maniera apprezzabile, è corredato, oltre che da numerose foto, da una serie di cartine specifiche relative agli argomenti trattati.

i Entrambi, donazioni di Stefano Pezzoli. Su Giovanni Elero e sul carteggio clandestino con la moglie Pia Maria Pezzoli, v. Gianni Dore, Scritture di colonia: lettere di Pia Maria Pezzoli dall’Africa orientale a Bologna (1936-1943), Bologna, Pàtron, 2004 e Valeria Isacchini, L’onda gridava forte: il caso del Nova Scotia e di altro fuoco amico su civili italiani, Mursia, 2008 ii Un’annotazione: a differenza di quanto riferisce Lusini, il Nova Scotia non venne colpito da unità della marina giapponese, ma dal sommergibile tedesco U-177. Lusini evidentemente si rifà a quanto scritto da Carlo Conti Rossini in una nota all’ultimo saggio. In effetti, all’epoca l’Eritrean Daily News, ex Quotidiano Eritreo, aveva addebitatoin in primo tempo ai giapponesi l’affondamento del Nova Scotia (v. V. Isacchini, cit., p. 209) |

|

|

| Una fine, un inizio |

|

Vincenzo Meleca, Greco&Greco, Milano 2006

Dopo “Ritorno a Dahlak Kebir”, un’altra dichiarazione d’amore di Meleca per l’arcipelago delle Dahlak. Si tratta di un romanzo ampiamente autobiografico, ambientato su una di quelle isole del Mar Rosso dove il protagonista ha deciso di trascorrere, in totale solitudine, i suoi ultimi giorni, rievocando i suoi viaggi, i suoi animali, le sue donne, il suo amore per il mare.

Le descrizioni di

personaggi ed ambienti ben conosciuti a chi ha frequentato le Dahlak

si alternano a ricordi, talvolta strazianti, talvolta umoristici, di

una vita vissuta sempre intensamente. “Il protagonista, dopo aver appreso la sua condanna per un mare incurabile, decide di compiere l’ultimo viaggio. Ha sempre viaggiato molto, ha attraversato mari, deserti, ha raggiunto paesi lontani, ha conservato le emozioni profonde, e le sensazioni che tanto arricchiscono l’uomo. Ha veramente vissuto. E ne è consapevole. E’ stato su isole splendide, in Eritrea, ed è su una di quelle isole, nella sua luce, che affronterà il buio”. (dalla prefazione di Erminia Dell’Oro)

|

|

|

|

|

|

Ritorno a Dahlak Kebir Vincenzo Meleca, Greco&Greco, Milano 2001

La passione di Meleca per le Dahlak (dove ha effettuato quest’anno il suo decimo viaggio) iniziò con la lettura di un libro, “Dahlak” di Gianni Roghi, il mitico subacqueo ed esploratore che partecipò nel 1952/53 col Formica alla Spedizione Nazionale Subacquea nel Mar Rosso organizzata e diretta da Bruno Vailati (documentata anche da Folco Quilici col famoso film e il libro “Sesto Continente”). Il primo viaggio di Meleca fu infatti organizzato nel 1992/93, nel quarantennale della spedizione; vi ritornò per la sesta volta nel 2003, in occasione del cinquantenario, per porre a Massaua, nei pressi dell’Hotel Dahlak, nel luogo dove si era ormeggiato il Formica, una targa-ricordo della spedizione.

La targa apposta a cura dell’Amministrazione Comunale di Milano su sollecitazione di Meleca, a Massaua

Vincenzo Meleca (a destra) al momento dell’inaugurazione della targa dedicata alla spedizione del “Formica”

L’Autore ci racconta, con stile fresco e spesso scanzonato, le esperienze vissute durante alcuni dei suoi vari itinerari attraverso quello splendido arcipelago del Mar Rosso. Quelle isole hanno forse i più bei fondali del mondo, con una fauna ittica di una varietà e ricchezza assolutamente inimmaginabili. Con i pesci Meleca, esperto di mare, interagisce, chiacchiera, si confronta. Non mancano momenti di denuncia: straziante la scena delle tante carcasse di pescecani abbandonate sul fondo, private delle pinne, notoriamente destinate al mercato orientale. Ma complessivamente il tono del libro è decisamente brillante: acute e divertenti le osservazioni sui compagni di viaggio e sull’equipaggio, appassionanti le avventure marine, sorprendenti certi personaggi incontrati sulle isole.

Non è però un libro solo per appassionati di fondali, ma anche per

gli interessati alla Storia militare: nelle Dahlak sono state

infatti presenti basi navali e batterie sia durante la recente

guerra contro l’Etiopia, sia durante la 2a guerra mondiale. Ancora

oggi è possibile sorprendersi, ad esempio, nello scovare, ancora ben

conservati nonostante la salsedine, pezzi d’artiglieria da 120/45

della OTO del 1937 e 1938, che “puntano le quattro canne verso

occidente, minacciando inutilmente un nemico che non c’è più”

(forse, ipotizza Meleca, gli impianti recuperati dai CT Nullo

e Leone, oppure quelli destinati a riarmare la nave coloniale

Eritrea) o nel fare snorkelling sull’affiorante relitto dell’Urania,

autoaffondatasi (insieme a tante altre navi italiane), nel 1941.

L’Autore, che di Storia militare è appassionato, non perde occasione

di approfondire questi aspetti, ogni volta che una piazzola per

batteria, un proiettile arrugginito, un muretto a secco dietro cui

arrugginiscono decine di scatolette di antichi ranci, gliene danno

l’occasione.

|

|

|

|

|

|

|

|

Milena Batistoni - Arada Books 2008 |

|

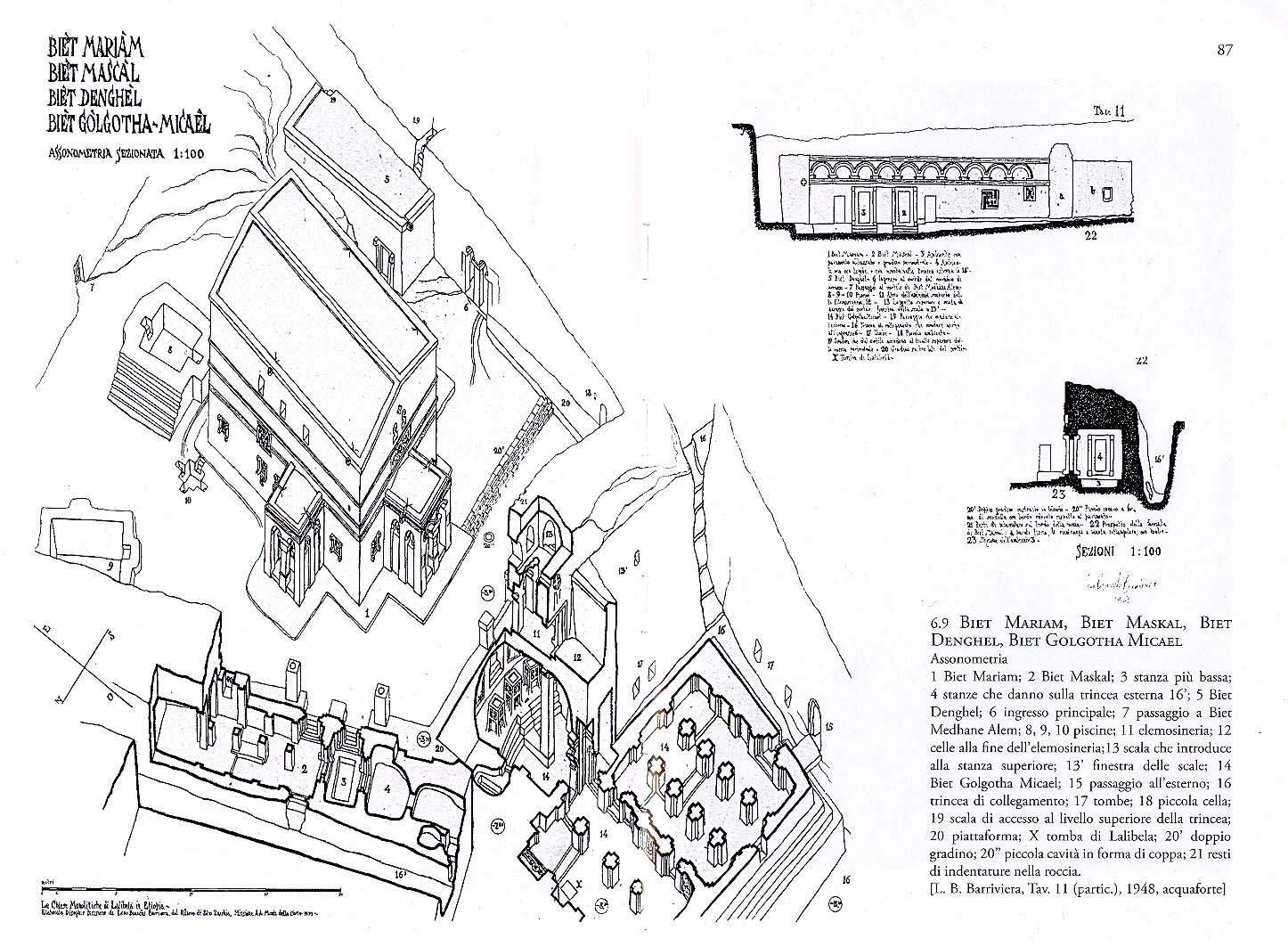

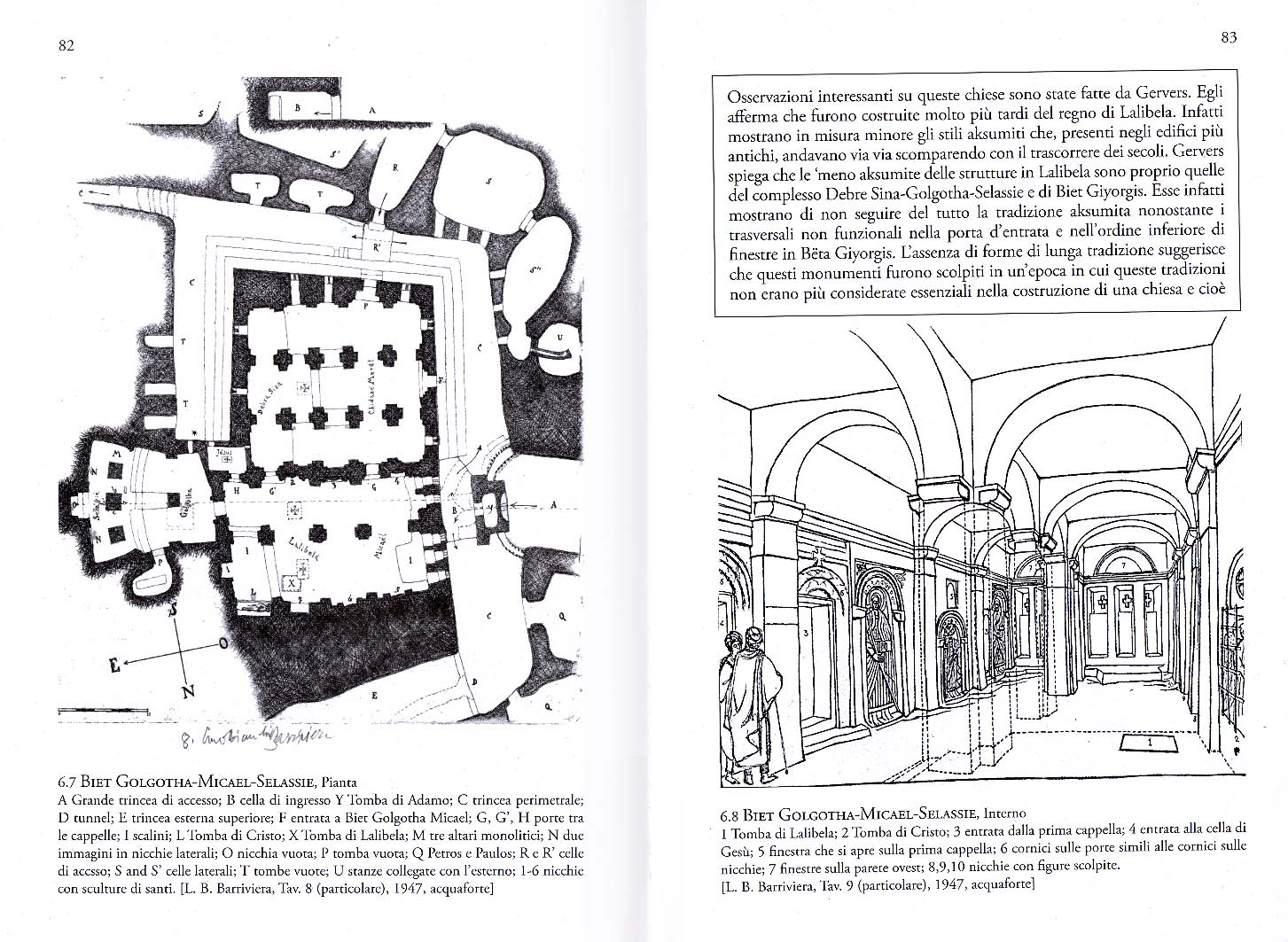

Si tratta, nonostante l’agilità del formato editoriale, di un’accurata e ricca guida storico-artistica dei complessi ecclesiastici di Lalibelà. L’autrice non si limita a tracciare la storia del sito, ma presenta e commenta, uno per uno, l’attività di chi, tra il XVI° e il XXI° sec., vi operò studi e restauri, dal portoghese Francisco Àlvarez nel 1521 alle ultime ricerche di David W. Phillipson nel 2004; un capitolo è dedicato alla storia della dinastia Zagwe; vengono trattati stili architettonici ed iconografie dei santi e delle croci; infine, a ogni chiesa vengono dedicate diverse approfondite pagine. Ogni capitolo è corredato da un abbondante apparato bibliografico ed iconografico; oltre alle numerose fotografie inedite, sia a colori che in bianco/nero, in buona parte della stessa A., di particolare interesse sono le numerosissime riproduzioni delle acqueforti di Lino Bianchi Barriviera, ora conservate presso il Museo Civico di Treviso. L’autore, recatosi nel 1938 in Etiopia per motivi di studio, nel 1939, su invito del Duca d’Aosta, partecipò come disegnatore a una missione di studio e rilevamento del sito di Lalibelà, condotta da A. A. Monti Della Corte, ricavandone una ricca cartella di acqueforti, con assonometrie, prospettive, piante e sezioni delle varie chiese. Le sessantaquattro lastre della cartella sono oggi proprietà dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nel 1988 ne è stata curata una mostra presso il Museo Civico L. Bailo di Treviso (catalogo a cura di Eugenio Manzato), come si ricava dalla detta guida, che ripropone quindi la possibilità di visionarle[1]. Le annotazioni sulle trascrizioni dei nomi dall’amarico alle lingue europee, il breve glossario, l’accuratezza nelle citazioni delle fonti confermano la serietà ed utilità dell’iniziativa editoriale della Batistoni. La guida è edita anche in inglese. L’A., insieme a Gian Paolo Chiari, ha già pubblicato “Old Tracks in the New Flower: a Historical Guide to Addis Ababa”, Arada Books, 2004.Valeria Isacchini, Febbraio 2009

[1] V. anche, di L. Bianchi Barriviera, Le chiese monolitiche di Lalibelà e altre nel Lasta-Uagh, in Etiopia, in «Fede e Arte», n. 4, ottobre-dicembre 1962; Le chiese in roccia di Lalibelà e di altri luoghi del Lasta, in «Rassegna di Studi Etiopici», voll. XVIII (1962) e XIX (1963); Restauri alle chiese di Lalibelà, in «Rassegna di Studi Etiopici», vol. XXII (1966).

|

![]()