|

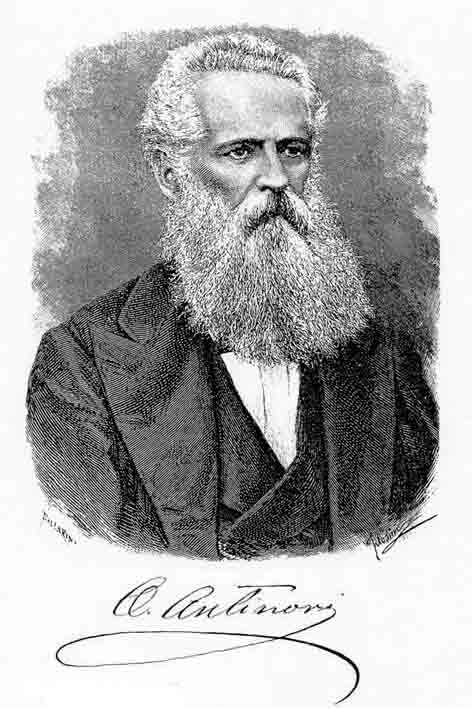

Orazio Antinori |

||||||||||

|

Manlio Bonati, 27-8-04 |

||||||||||

|

Orazio Antinori nasce a Perugia il 23 ottobre 1811 da Gaetano e da Tommasa Bonaini Boldrini. La sua famiglia, nobile da vecchia data, era insignita dal titolo marchionale. Non ama gli studi classici, tanto che nel 1828 lascia il collegio dei padri Benedettini dell’Abbazia di S. Pietro in Perugia senza avere in mano un diploma. Per circa dieci anni si dedica all’ornitologia, alla tassidermia (tecnica di preparazione ed imbottitura delle pelli animali al fine di conservarle), ai lavori manuali - si definisce “falegname per passatempo e meccanico per svago” - ed ai disegni. Questi sono gli interessi del giovane Antinori, stimolati dal monaco Barnaba Lavia e dal professor L. Canali dell’Università della sua città. Amante della caccia, dopo aver ucciso gli uccelli, li impaglia. All’Università dona la collezione, ormai corposa. Nel 1837 si trasferisce a Roma per cercare lavoro, abbandonando la sua Perugia scacciato dal padre per aver ingravidato una cameriera, dalla quale ebbe un figlio maschio che non riconobbe ma di cui si assunse il mantenimento. Nella capitale del Regno Pontificio poté coltivare la sua grande passione per l’ornitologia, si fa infatti apprezzare in qualità di naturalista preparatore. Ben presto lo prende con sé Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino, consapevole di aver trovato un valido aiuto sia per la raccolta zoologica che da tempo portava avanti sia per le relative pubblicazioni naturalistiche. Antinori, infatti, oltre a svolgere il compito di imbalsamatore e di custode generale del gabinetto scientifico, collabora ai libri Iconografia della fauna italica, stampati a Roma dal 1832 al 1841, e al Conspectus generum avium (Catalogo metodico degli uccelli europei), edito a Bologna nel 1842. In casa del principe Bonaparte, a Villa Paolina a Porta Pia, conosce Lorenzo Landini, esperto nel dipingere ad acquerello, che anni dopo lo seguirà in Abissinia e scriverà il libro di ricordi Due anni in Africa col Marchese Orazio Antinori. Dal Landini si viene a sapere che “per alcune ragioni, a me incognite, il Marchese Antinori lasciava la custodia del gabinetto del Principe, ed andava in Albano dal Principe Conti a riordinare un piccolo gabinetto di Storia Naturale”. Giungiamo al 1848, l’anno delle rivoluzioni europee. Antinori, d’animo vicino alle idee di Giuseppe Mazzini, si arruola come ufficiale nell’esercito pontificio comandato da Giovanni Durando. Le truppe sono destinate a combattere nel Veneto. Il 9 maggio a Cornuda si fronteggiano i pontifici e gli austriaci del maresciallo Laval Nugent di Westmeath. Antinori viene colpito da una pallottola al braccio destro, prima di quattro ferite che gli toglieranno l’uso, ormai anziano, della mano destra. Per ovviare all’avversità, riesce a scrivere e a fare ciò che occorre con la sola sinistra. In giugno combatte a Vicenza, ma anche in quest’occasione sono gli austriaci a vincere la battaglia. Di nuovo a Roma, sempre fedele alla causa liberale, è tra coloro che determinano la fuga di Pio IX. Viene eletto deputato alla Costituente. Impugna nuovamente il fucile per difendere la Repubblica Romana dalle truppe francesi del generale Victor Oudinot. Si distingue come tiratore nella difesa di Roma. Entrati i francesi in città, per l’Antinori non rimane che l’esilio, che avrà fine soltanto nel 1861. Le prime tappe sono la Grecia e la Turchia. A Smirne, rimasto quasi senza denari, si mette in società con Guido Gonzenbach (Gozembach oppure Gonzebach a seconda dei testi consultati), console svizzero, per l’esportazione di animali imbalsamati per vari musei europei. Tra i due nasce una profonda e feconda amicizia. Lo svizzero cura la parte amministrativa, il perugino procura la fauna da vendere principalmente agli stati tedeschi. Questo lavoro lo porta a cacciare le sue prede nell’Asia Minore, a Cipro, a Candia, a Malta e in Siria. Nel 1858, dopo aver ereditato dal padre una piccola somma, si trasferisce in Egitto per far nuove collezioni e per addentrarsi in un mondo che lo attrae sempre più. L’anno dopo il vicino Sudan diventa la base di partenza dell’esule umbro. A Khartum conosce altri viaggiatori, interessati al commercio della gomma, delle piume di struzzo, dell’avorio e del caffè, con cui progetta delle spedizioni sul Nilo, il fiume misterioso che convoglia a sé un nutrito numero di esploratori provenienti da varie nazioni europee. Le prime vere avventure africane le vive nel Sennaar con Angelo Castelbolognesi, ebreo ferrarese, e con i fratelli savoiardi Ambrogio e Giulio Poncet. A Galabat vuole penetrare in Abissinia, ma la strada gli è vietata. Col francese Guillaume Lejean arriva al Darfur, dove la carovana si blocca per colpa delle guide e dei portatori, collaboratori indispensabili nei viaggi africani, che non vogliono addentrarsi in località popolate da tribù ostili. Con Alessandro Vayssière, anch’egli savoiardo, e con il lucchese Carlo Piaggia risale nel 1860 il Nilo Bianco fino alla confluenza con il Bahr el-Ghazal. I tre navigano sulla barca del Vayssière con l’intenzione di raggiungere i Niam-Niam. Purtroppo, dopo essere giunti a Nguri, località più meridionale calpestata dal Nostro, “le continue piogge, le febbri, la dissenteria, il vitto scarso e cattivo minacciavano di seppellirci tutti sul luogo”. Con queste parole l’Antinori riassume l’esito sfavorevole della piccola spedizione, che vede morire di febbre l’amico nato nella Savoia ed i superstiti tornare stremati nella capitale del Sudan. Il pensiero predominante dell’Antinori, che si interessava anche di geografia e di etnografia, è sempre quello delle collezioni ornitologiche e zoologiche in senso lato, in quanto con la loro vendita riesce a mantenersi e a pagarsi i continui spostamenti. Durante una di queste esperienze, oltre alle sofferenze fisiche dovute a malattia e alla scarsità di cibo, ha un indimenticabile incontro con un leone. È armato di fucile, caricato però con i pallini che usa per uccidere piccoli animali. La situazione è grave: sa che c’è bisogno, per risolverla, di una buona dose di sangue freddo. Il coraggio è una dote innata che non lo ha mai abbandonato, fronteggia quindi risoluto il re della foresta che, dopo un po', se ne va senza averlo attaccato. Se si fosse fatto prendere dal panico, non avrebbe potuto, in patria, raccontare l’episodio all’amico Manfredo Camperio. Nel 1861 la situazione politica è profondamente mutata in Italia: l’Umbria, assieme ad altre regioni, fa parte del nuovo regno di Casa Savoia con a capo il re Vittorio Emanuele II, quindi è arrivato il momento di porre fine al lungo esilio e di riprendere finalmente la via di casa. Per permettersi il viaggio vende ogni suo avere, fuorché gli ottimi risultati delle cacce africane. Stabilitosi a Torino, cede allo Stato per lire 20.000 la preziosa raccolta ornitologica che, contrariamente a quanto auspica, viene smembrata in vari musei, mentre quella etnografica la dona al Museo dell’Università di Perugia. Non si conosce la data di ingresso dell’Antinori nella Massoneria: di sicuro nel 1863 è già massone, essendo al 32° grado del R.S.A.A. e alla Costituente del 1864 viene eletto membro del Grande Oriente d’Italia1. Nella primavera del 1865 sigla il passaporto massonico dell’amico naturalista Pellegrino Strobel, in procinto di partire da Parma per l’Argentina, affinché gli consenta di inserirsi nella Massoneria americana2. In questi anni si mette negli affari senza, però, ottenere un riscontro positivo. La passione dei viaggi fa sempre parte del suo intimo: nel 1863 va in Sardegna con l’ornitologo Tommaso Salvadori; nel 1866 in Tunisia ovviamente per catturare volatili, ma anche per dedicarsi all’archeologia dei reperti romani e per disegnare una corretta carta oro-idrografica dei luoghi visitati. Va a vivere a Firenze, nuova capitale, dove si incontra con i rappresentanti della cultura e della scienza italiana. Nello stesso anno è socio fondatore della Società Geografica Italiana, espletando l’incarico di direttore con funzioni di segretario generale e lavorando con Cristoforo Negri, primo presidente del sodalizio geografico. Scrive alcuni saggi per il Bollettino della Società Geografica Italiana e medita nuove imprese. Nel 1869 ha la grande soddisfazione di essere scelto dal Governo come rappresentante italiano in Egitto alla solenne inaugurazione del Canale di Suez. Ha l’occasione di navigare ancora sul Nilo e di toccare la Nubia. L’anno dopo assiste all’acquisto della Baia di Assab, effettuato da Giuseppe Sapeto. Subito dopo, in compagnia di Odoardo Beccari e di Arturo Issel, si inoltra nella terra dei Bogos sia per visitare la colonia della Sciotel, organizzata senza fortuna da connazionali, sia per preparare una collezione della fauna del luogo. Rimasto solo, è in seguito raggiunto da Carlo Piaggia. Nei primi mesi del 1872 lo ritroviamo a Firenze ad espletare incarichi d’ufficio della Società. Invece il 1873 gli porta una dolorosa periostite che gli toglie l’uso della mano destra, la stessa che ricevette ferita a Cornuda, e lo costringe nuovamente a scrivere e a disegnare con molta fatica con la sinistra. La sede della Società Geografica Italiana si trasferisce a Roma, ormai capitale del Regno d’Italia, ed Antinori vi si stabilisce. In questo periodo prende corpo l’idea di progettare una spedizione allo Scioa e ai laghi equatoriali. L’esperienza acquisita gli conferisce l’autorevolezza ad assumerne il comando, non preoccupandosi dell’età che avanza, piuttosto desideroso di tornare sul campo e smetterla con la noiosa vita d’ufficio. Deve superare molti ostacoli organizzativi ed intoppi di ogni genere, ma riesce nel suo intento. Prima, però, è a capo dal maggio al luglio 1875 di una missione scientifica negli chotts tunisini, voluta da Cesare Correnti, secondo presidente della Società Geografica Italiana, con Oreste Baratieri, Giacomo di Castelnuovo, finanziatore per buona parte dell’impresa, Giuseppe Bellucci, De Galvagni, Augusto Vanzetti, Angelo Lambert, Lodovico Tuminello e Giuseppe Ferrari. Compito dei nove era quello di rilevare se era possibile, come auspicava una commissione francese, l’immissione del mare in quel bacino interno isolato e desertico. Il geologo e gli ingegneri italiani, effettuati tutti i rilievi del caso, concludono la relazione affermando che “gli chotts – come scrive Maria Mancini – erano sufficientemente al di sotto del livello del mare, ma che, vista la composizione geologica dell’istmo di Gabes, formato non da cordoni di sabbia, come credeva Roudaire [il francese era appena tornato da una positiva spedizione agli chotts algerini] ma da rocce di natura calcarea, sarebbe risultato difficile e decisamente antieconomico qualsiasi progetto di taglio per allagare il deserto”. Antinori nel marzo 1876 può concretizzare l’ultimo grande desiderio della sua vita: si imbarca a Napoli per l’Abissinia come responsabile di una grande spedizione. Ha 65 anni, i capelli e la lunga barba sono bianchi, ma è contento ed entusiasta come un giovane. Gli sono compagni l’ingegnere Giovanni Chiarini e il preparatore Lorenzo Landini, conosciuto in gioventù a Roma. Il capitano Sebastiano Martini Bernardi attendeva il gruppo ad Aden. Ad Antinori rimanevano da vivere sei soli anni, che avrebbe trascorso nello Scioa senza più la possibilità di toccare il suolo patrio.

Il 19 giugno, dopo una permanenza sia ad Aden sia a Zeila e dopo aver subito intoppi, ruberie e problemi con il personale indigeno, la carovana si mette in cammino con meta lo Scioa, con l’intenzione di impiantarvi una stazione geografica e progettare da lì altre spedizioni con scopi scientifici e commerciali. Abu Beker, emiro di Zeila e trafficante di schiavi, ostacola e taglieggia in tutti i modi gli esploratori che rischiano anche di essere uccisi dai servi dancali. Antinori è costretto a rinviare a Roma il Martini Bernardi per avere dell’altro materiale e denaro, mentre il resto della carovana continua faticosamente ad avanzare fino a raggiungere il 28 agosto Liccè, sede di Menelik re dello Scioa. “Entrando in città – è la descrizione dello stesso Antinori all’amico Giacomo Doria – fummo salutati da varî colpi di artiglieria e da una salva ben nutrita di moschetteria”. Il sessantacinquenne esploratore rimane affascinato dal monarca africano che considera essere “il miglior uomo che regni non solo, ma che esista in tutta l’Abissinia”. I nuovi arrivati ricevono ospitalità ed aiuti dal vescovo Guglielmo Massaja, missionario cappuccino residente da anni in quei luoghi nonché consigliere di Menelik. Questi affida allo scienziato un terreno (95 ettari) a Let-Marefià, dove si costruisce la stazione geografica, luogo di riposo e di studio indispensabile al marchese che si è ferito gravemente in un incidente di caccia. Landini narra che “trovai il povero Antinori steso in terra, con la mano destra orribilmente fracassata, grondante di sangue. Seppi che tenendo la mano sulla bocca del fucile, questo esplose, e gli portò via gran parte della mano destra dalla palma fino al polso che gli restò scoperto”. La sua forte fibra gli permette di superare la disgrazia, amorevolmente curato dal Massaja. Porta sempre avanti la preparazione degli animali, avendo insegnato a due giovani abissini l’arte della tassidermia. Nel 1877 Martini Bernardi, che ha con sé Antonio Cecchi, si ricongiunge dopo tanti mesi con i compagni. In ottobre torna alla costa con il Landini per espletare una missione affidatagli da Menelik: acquistare delle armi per combattere il Negus, condizione che aveva posta per lasciar partire Cecchi e Chiarini per l’esplorazione ai laghi equatoriali. I due attraversano i paesi Galla, poi alle frontiere del Caffa sono bloccati e poi imprigionati dalla regina di Ghera. Chiarini muore, a trent’anni, il 5 ottobre 1879. Intanto Martini Bernardi è di nuovo per la terza volta allo Scioa, gli è compagno Pietro Antonelli. In seguito, a causa anche del suo carattere, si mette in urto con l’Antinori, abbandona Let-Marefià e, in patria, pubblica un paio di libri critici nei confronti della missione geografica e di Antinori e Cecchi in particolare. Quest’ultimo, deperito fisicamente, viene liberato per intercessione dell’esploratore Gustavo Bianchi. Si ricongiunge nel 1881 con il capo della spedizione. Ristabilitosi, rimpatria con l’Antonelli. Il vecchio marchese declina l’invito di unirsi a loro, preferendo restare e lavorare in quella ospitale dimora. Svolge un’esplorazione al Lago Zuai, ma marcia sotto la pioggia e si ammala. Appena si sente in forze si reca ad Entotto per vedersi con Menelik, al ritorno si bagna nuovamente e si riammala per non alzarsi più. Viene assistito dal dottor Raffaele Alfieri, che non può far altro che alleviargli il dolore. Ma il perugino è sereno, consapevole che “la morte – sono parole sue – è un transito fatale, a cui tutti dobbiamo sottostare. Ora che l’Onnipotente vuole così, vi prego, cari miei, vi prego di far bene attenzione a tutti i miei effetti di casa: in particolare vi siano a cuore tutti i miei manoscritti, frutto di tanti anni d’Affrica”. Orazio Antinori si spegne a 71 anni alla mezzanotte del 26 agosto 1882. I suoi resti riposano tuttora a Let-Marefià3. La Società Geografica Italiana gli ha conferito, nel 1882, la Medaglia d’Oro alla memoria.

Il marchese Orazio Antinori fu apprezzato come persona dai suoi contemporanei. Certo non fu alieno dall’avere dei nemici (chi non ne ha?), un nome per tutti: Sebastiano Martini Bernardi. Nel complesso si delinea un uomo positivo, meritevole di essere ricordato, e non soltanto per quanto ci ha lasciato materialmente, ma soprattutto per le sue qualità di italiano, di patriota, di scienziato, di scrittore e di esploratore, pregi rari da ricercarsi in un unico individuo.

Bibliografia: Orazio Antinori, Viaggio nei Bogos, a cura di Manlio Bonati, Effe – Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2000; Claudio Cerreti, Le società geografiche e l’espansione coloniale italiana, in La presenza italiana in Africa 1870-1943, a cura di Manlio Bonati, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato di Parma, 2003. Lorenzo Landini, Due anni in Africa col Marchese Orazio Antinori. Memorie, Tipografia dello Stabilimento S. Lapi, Città di Castello, 1884. Maria Mancini, La spedizione della Società Geografica Italiana in Tunisia (1875): una possibile lettura, in Colonie africane e cultura italiana fra Ottocento e Novecento. Le esplorazioni e la geografia, a cura di Claudio Cerreti, CISU, Roma, 1995.

1 Cfr. Giordano Gamberini, Mille volti di massoni, Roma, Edizioni Soc. Erasmo, 1975, p. 126. 2 Cfr. Manlio Bonati, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Parma, Silva Editore, 1997, p. 106. Nell’Ottocento molti esploratori o africanisti come Antinori, Pellegrino Strobel, Oreste Baratieri, Francesco Crispi, Ferdinando Martini e Vittorio Bottego erano iscritti alla Massoneria (cfr. al proposito l’interessante libro fotografico di Giordano Gamberini, op. cit.). 3 L’esploratore Augusto Franzoj il 26 aprile 1883 si trovava a Let-Marefià da quattro giorni, trascrivo la sua descrizione della tomba: “Il povero marchese riposa sotto un gigantesco sicomoro, ad appena quattro metri fuori della cinta di casa, all’ombra del quale egli amava passare le ore più calde, studiando o scrivendo. La tomba è costituita da una capanna del diametro interno di metri 2,95, che ha le pareti in legno solido internamente intonacate con creta nera. Sulle pareti si posa, con forma conica, il tetto di paglia, sulla cui cima sta una croce copta. Il capo del defunto è ad occidente; sui piedi, e posto sopra una cassa vuota, sta un busto di creta che vorrebbe rappresentare l’effigie dell’illustre marchese”. Cfr. Augusto Franzoj, Continente Nero. Note di viaggio, Torino, Roux e Favale, 1885, pp. 148-149. |

||||||||||