|

Vittorio Bottego |

|||||||||||||||||

|

Manlio Bonati, 20-6-04 |

|||||||||||||||||

|

Fotografie di Alberto Vascon |

|||||||||||||||||

|

Vittorio Bottego (o Bòttego come preferiva firmarsi per evitare che il suo cognome avesse delle assonanze con la parola bottega) nacque a Parma il 29 luglio 1860, terzogenito di Agostino e Maria Acinelli. Alto, slanciato, sportivo, a sedici anni salvava un coetaneo dalle acque del torrente che divide la sua città. Ottimo studente, frequentava il liceo classico, che abbandonò improvvisamente dopo due violente liti sia con un compagno di scuola sia con un professore. Decise di dedicarsi alla vita militare. Nel 1878 era allievo ufficiale alla Scuola Militare di Modena, l’anno seguente veniva ammesso nella Regia Accademia Militare di Torino. Il 1° agosto 1882 ebbe la promozione al grado di sottotenente nell’Arma di Artiglieria. Come tenente si trasferì a Pinerolo nel 1886, presso la Scuola di Cavalleria. Si mise subito in luce per essere uno dei migliori cavalieri del corso. I cavalli e la caccia furono sempre gli sport che predilesse e che lo riempirono di soddisfazioni morali e pecuniarie. Ventisettenne, nel 1887, si trovava volontario nella Colonia del Mar Rosso, in seguito denominata Eritrea, nel Corpo Speciale d’Africa al comando del generale Alessandro Asinari di San Marzano, inviato dal governo per vendicare il massacro della colonna del colonnello De Cristoforis, avvenuto in gennaio sul terreno prossimo a Dogali ad opera degli abissini. Qui Bottego si fece apprezzare come tenace e valoroso ufficiale, sempre ricco di iniziative. Nel novembre 1889 giunse l’ambito grado di capitano.

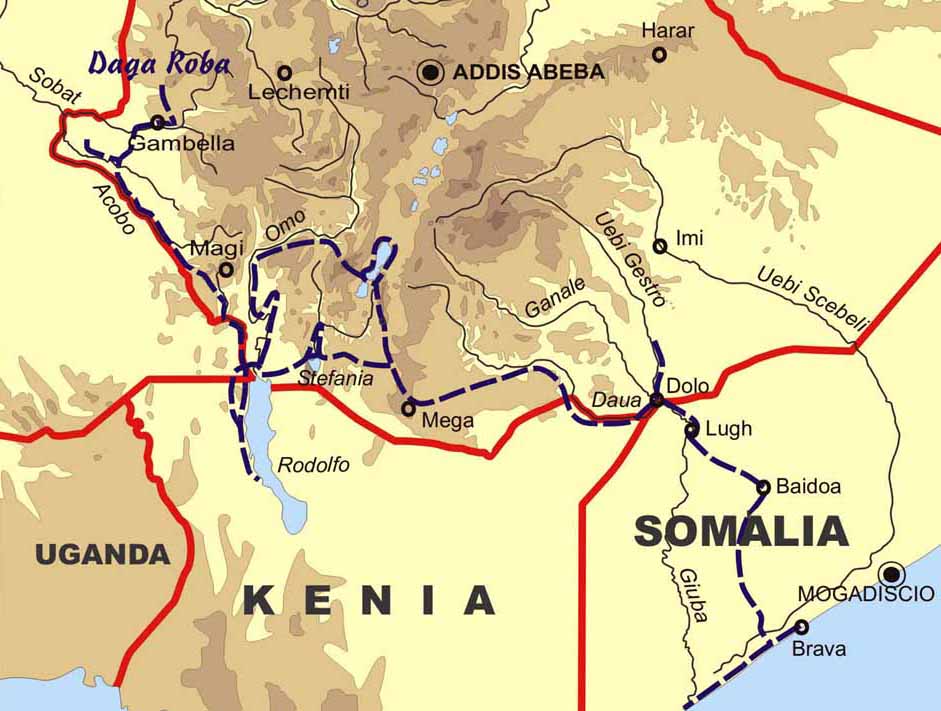

Il continente nero lo affascinava tanto che non tralasciò in loco alcun’esperienza per poter, alla fine, considerarsi un provetto conoscitore della vita e degli usi del territorio che lo ospitava. Nel luglio 1890, durante una cena tra ufficiali a Massaua, il generale Gandolfi, governatore dell’Eritrea, lo invitava a lanciarsi nelle terre sconosciute dell’Africa Orientale, zona d’influenza italiana secondo i successivi protocolli italo-britannici del 1891, alla scoperta delle risorse idriche. Quella cena diventò la molla che fece scattare l’animo impavido del giovane. Da quel momento in poi dedicò ogni tempo libero a tracciare il progetto di un viaggio d’esplorazione del fiume Giuba, di cui si conosceva soltanto il corso finale che sfocia nell’Oceano Indiano. Tornato per breve periodo nella madre patria, cercò gli appoggi politici e finanziari per rendere concreta quell’idea nata come per caso a tavolino (del resto sin da bambino aveva sognato di emulare personaggi, che idealmente seguiva nei libri dedicati ai viaggi, del calibro di Livingstone e Stanley). Il suo entusiasmo venne, però, bloccato dalla crisi del Ministero Crispi (gennaio 1891) che gli era favorevole. Contemporaneamente conobbe il marchese senatore Giacomo Doria (1840-1913), presidente della Società Geografica Italiana di Roma, che accolse come socio l’aspirante esploratore. Doria gli propose, in attesa di momenti più propizi, un breve itinerario in Dancalia. Bottego ovviamente accettò e partì da Massaua il 1° maggio 1891. Un inaspettato ordine lo indusse a modificare e rendere ancor più breve quest’esplorazione, che descrisse l’anno seguente per il Bollettino del sodalizio geografico. In patria venne destinato al 19° Reggimento Artiglieria di stanza a Firenze. Nel capoluogo toscano conobbe Corinna Francia, con la quale si fidanzò. Sempre a Firenze il 10 giugno 1892 divenne massone (il suo numero di matricola, secondo il registro del Grande Oriente d’Italia, è il 9386), essendo stato accolto dalla Loggia Concordia e dal 12 dicembre 1894 anche dalla Loggia Rienzi di Roma. Finalmente il Doria lo invitò a prepararsi per rendere fattibile il suo progetto originario. Nel marzo 1892 gli comunicarono che la spedizione al Giuba aveva buone probabilità di essere approvata dal governo. Infatti nell’aprile dello stesso anno fu collocato a disposizione, affinché potesse partire in agosto. Scelse come suo compagno di viaggio il collega capitano Matteo Grixoni (nato a Sassari il 4 dicembre 1859 e morto intorno al 1940), che per tutta la permanenza in Africa, per decisione comune, sarà suo subordinato. Il 14 agosto 1892 sbarcarono a Massaua per arruolare il personale indigeno – gli ascari – adatto alla spedizione. Si trasferirono a Berbera, dipendenza inglese, dove il 30 settembre si misero in cammino per giungere in territori mai calcati prima dall’uomo bianco. La domenica 22 gennaio 1893 arrivarono al Giuba, argomento di sogno e di sospiro. Neanche un mese dopo, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, avvenne la defezione di Grixoni che, dopo aver minacciato con la pistola in pugno Bottego che intendeva convincere l’amico a non commettere quella pazzia, prese la via del ritorno in patria portandosi con sé trentatré ascari e compiendo la ricognizione del fiume Daua. Sarebbe impossibile spiegare in poche righe i motivi che spinsero Grixoni a tale gesto insensato, che ebbe dolorosi strascichi sino al 1907, ben dieci anni dopo la morte di Bottego, rimando quindi il lettore al mio libro Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa (Parma, Silva Editore, 1997) dove il dissidio tra i due capitani d’Artiglieria funge da filo conduttore della biografia. Il mattino del 15 febbraio il Nostro, febbricitante da più giorni, si trovò con un numero esiguo di uomini e materiale in un luogo pieno d’insidie mortali. Il tradimento non lo abbatté psicologicamente, anzi proseguì imperterrito, fiducioso nella sua buona stella e nelle sue illimitate capacità d’adattamento. Scoprì la valle del Giuba e il corso delle sue acque che nascono dai monti Fauchès. Il 27 marzo, dopo ripetuti combattimenti con gli indigeni, rinunciò ad avanzare ancora, per non rischiare la situazione. Il 15 luglio arrivò nei pressi di Lugh, importante centro commerciale somalo. Seppe che vi risiedevano due bianchi, l’ingegner svizzero Walter Borchardt e il triestino Emilio Dal Seno, i quali erano prigionieri ed in pericolo di perdere la vita. Bottego a questo proposito notò nel taccuino di viaggio: “se il sultano avesse mai in testa di far loro qualche spiacevole burletta, io farò una burlona su tutto Lugh e non avrò pietà né misericordia di nessuno”. Il 17 luglio ne ottenne la liberazione, senza sparare un sol colpo. I due europei in precedenza avevano fatto parte di una spedizione geografica organizzata dal principe romano Eugenio Ruspoli (1866-1893). Bottego vide Brava l’8 settembre, dopo aver disceso a piedi per massima parte il corso del Giuba. Molto materiale scientifico era andato perso. Aveva con sé tre bussole, una macchina fotografica con 600 pellicole impressionate, una cassa con tubi d’insetti raccolti sull’Alto Giuba e sul Daua e aveva potuto imbalsamare due antilopi e conservare una decina di pesci. Partito da Berbera con 116 uomini, era giunto a Brava con 46, gli altri erano morti di fame oppure uccisi dai nativi o annegati o scomparsi o… disertori come il gruppo di Grixoni. Passando per Zanzibar, Aden e Massaua, in novembre approdò a Napoli assieme a Mahammed Chéder, un giovane monco della mano destra (il Monchino, come famigliarmente lo chiamava) che lo seguirà ovunque come fedele servitore. Vittorio Bottego, tornato in patria alla fine del 1893 dopo aver felicemente esplorato il Giuba ed i suoi affluenti, era sulla bocca di tutti, diventando l’eroe del giorno. Tenne conferenze a Roma (dove ricevette dalla regina Margherita l’ambita Gran Medaglia d’Oro della Società Geografica Italiana), Parma, Firenze e Napoli. Intanto a Firenze continuava la relazione con la ricca Corinna Francia. Scrisse un dettagliato ed avvincente libro sul suo viaggio di scoperta nel cuore dell’Africa intitolato Il Giuba esplorato, edito a Roma nel 1895 da Loescher. Ma il mal d’Africa lo attanagliava: pensava costantemente all’Omo, altro fiume inesplorato dell’Africa Orientale. Tramite il marchese Doria e il generale Luchino Dal Verme (1838-1911), suo protettore ed amico, ottenne dal Ministero degli Affari Esteri l’approvazione ad approntare una seconda grande spedizione, ancora più importante per gli interessi africani d’Italia della precedente. Il 3 luglio 1895 salpava da Napoli. Suoi collaboratori erano il dottor Maurizio Sacchi (1864-1897), il sottotenente di Fanteria Carlo Citerni (1873-1918) e il sottotenente della Marina Lamberto Vannutelli (1871-1966). A Brava, in Somalia, si aggiunse l’esploratore Ugo Ferrandi (1852-1928), che si stabilirà a Lugh in novembre, come residente italiano capo dell’importante stazione commerciale. Li accompagnava il Monchino. Organizzata la carovana di 250 ascari, Bottego il 12 ottobre comandò di incamminarsi da Brava verso l’ignoto. Dopo aver stoicamente sopportato la fame, la sete, la diserzione di alcuni ascari e vari attacchi da tribù infastidite dal passaggio di stranieri armati, trovarono il lago Pagadè, che in seguito i due superstiti ribattezzarono in Regina Margherita “a consacrar degnamente alla patria il bel lago, che occhio europeo mai non vide prima di noi”.

Invece il 29 giugno 1896 raggiunsero l’Omo. Citerni e Vannutelli hanno descritto quest’istante con parole vibranti d’orgoglio nel volume L’Omo (Milano, Hoepli Editore, 1899), leggiamole: “restiamo là, attoniti, silenziosi, a contemplar quella plaga sconosciuta che la fantasia, tante volte, in mille diverse maniere, era venuta dipingendoci, e che ora si distendeva dinanzi a noi in tutta la solenne sua realtà”. Seguirono il fiume fino alla foce e la raggiunsero il 30 agosto: “non può esserci più dubbio. Da questo momento il gran problema della geografia moderna è risolto, il nostro sogno avverato. L’Omo si getta nel Rodolfo”.

La carovana proseguiva costeggiando le rive occidentali dell’immenso lago salato, che oggi si chiama Turkana (Kenya), alla strenua ricerca di un suo ipotetico emissario. Quando il capitano ebbe la certezza che il Rodolfo era un bacino chiuso, decise di riprendere la via del nord, verso il Nilo (dicembre 1896). In precedenza, il 26 ottobre, Bottego aveva affidato al dottor Sacchi un’importante missione: tornare al Lago Regina Margherita per ricuperare l’avorio e il materiale scientifico lasciato in custodia agli Aruro, poi proseguire per Lugh e la costa. Sacchi non riuscì a portare a termine gli ordini impartiti dal capo della spedizione: la sua colonna fu distrutta dagli abissini il 5 febbraio 1897. Bottego, rispetto all’amico, aveva da vivere ancora quaranta giorni. Il capitano registrava nel diario, non senza preoccupazione, che le presenze calavano in continuazione: esclusi gli uomini affidati a Sacchi, un buon numero era deceduto nei tanti combattimenti, molti per malattia, alcuni divorati dai coccodrilli. Si percorsero vie inagibili, alla fine una guida incontrata durate la marcia condusse gli esploratori al serbatoio del Ghelo, fiume dal liquido limpidissimo. Il bel lago si chiamava Tato, subito mutato in Lago Romolo Gessi, in memoria del famoso viaggiatore ravennate.

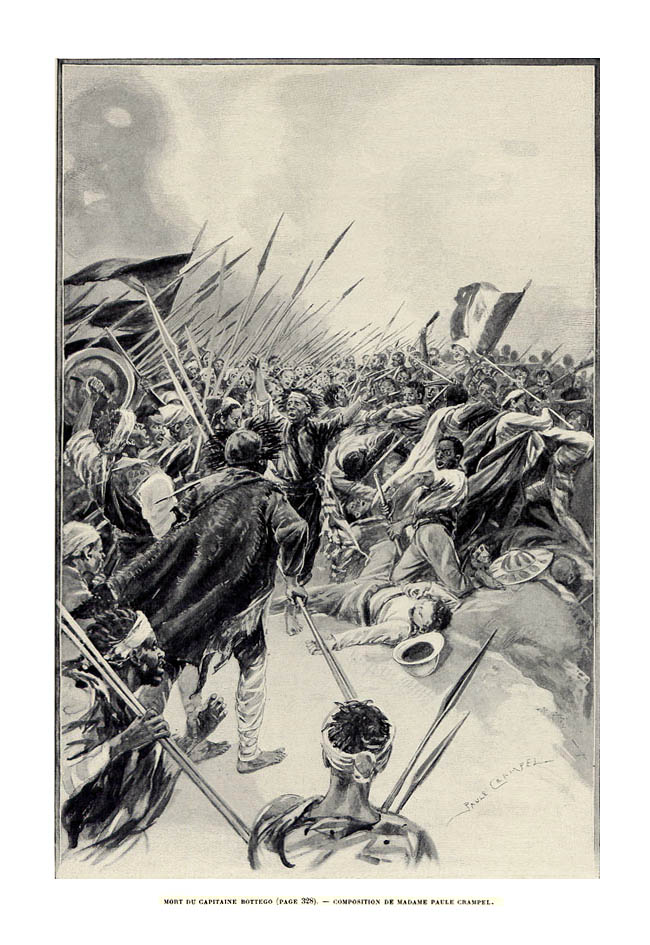

Successivamente fu ghermito il maestoso Upeno, che porta le acque al re dei fiumi africani, il Nilo. Bottego lo risalì fino al 4 marzo. Ormai era appagato per quanto aveva fatto. Considerava compiuta la missione. Gli rimaneva da scegliere il percorso da prendere. Optò di visitare la regione dei Beni Sciangul, prendendo il sentiero montuoso per Saiò, cittadina abitata da tribù Galla dei Leika Saiò, residenza di un alleato degli abissini. Ritenne opportuno inviargli una lettera per il relativo permesso di transito. Una risposta interlocutoria invitò gli italiani a proseguire per la strada intrapresa. Il 16 marzo si trovarono nei pressi di Ghidami, dove viveva il degiacc Giotè. Furono accolti amichevolmente. Si accamparono sopra una tondeggiante collina chiamata Daga Roba. L’alba del 17 marzo 1897 stava spuntando all’orizzonte. Per Bottego e per la maggior parte dei suoi 86 ascari dovevano risultare gli ultimi momenti terreni. In effetti le prime luci mostrarono un preponderante numero di galla ed abissini pronti a lanciarsi all’attacco contro la carovana. La cordialità del giorno precedente non era stata sincera, si trattava soltanto di tattica per poter poi accerchiare gli ospiti. Bottego, Citerni e Vannutelli non sapevano che da poco più di un anno, esattamente il primo marzo 1896, si era svolta la battaglia di Adua con la conseguente sconfitta delle nostre truppe ad opera di quelle dell’imperatore etiopico Menelik, il Re dei Re, né tanto meno erano a conoscenza del trattato di pace tra l’Italia e l’Abissinia stipulato a Addis Abeba il 26 ottobre 1896. Agli occhi degli indigeni, quasi tutti armati di fucili, questi italiani non potevano essere degli esploratori, ma dei militari, ossia nemici da bloccare e far prigionieri. Purtroppo i nostri politici si erano completamente dimenticati della seconda spedizione Bottego, che pertanto non fu menzionata durante le trattative. Colle buone maniere non si poteva di certo ottenere di passare, quindi Bottego, confidando ancora una volta di farcela, volle tentare “la sorte delle armi piuttosto che cedere senza combattere”. Raccolse intorno a sé gli ascari e disse: “Chi di voi non si sente la forza di restarmi fedele fino alla morte, se ne vada; io non trattengo alcuno, non voglio con me dei vigliacchi”. I compagni di tante peripezie all’unisono gridarono: “Vivi o morti, con te, sempre!”. L’ordine di combattimento fu il seguente: Bottego al centro, Vannutelli a sinistra, Citerni a destra, ciascuno al comando di un gruppo di devoti ed eroici soldati. Si trincerarono alla meglio con le salmerie e gli animali. Alle loro spalle il colle diventava un dirupo scosceso che avrebbe impedito di retrocedere combattendo. Avevano davanti un migliaio d’avversari, tutti ottimi guerrieri. Forse Bottego in cuor suo sentì che la fine si stava avvicinando, ma egli era pronto ad affrontarla. Il coraggio non gli mancava e, lucido e freddo com’era suo costume in ogni occasione difficile, ordinò che si aprisse il fuoco sulle orde avversarie. Il primo colpo fu il suo. Gli era vicino la bella e fedele Batula, che caricava i fucili del suo capitano. Anche il Monchino si trovava presso di lui. Nessuno si accorse che un guerriero galla, Abba Irrì, era riuscito ad avvicinarsi di fianco, nascosto dalle rocce. Quando gli fu vicino, sparò con il suo fucile due colpi. Le pallottole colpirono l’esploratore sia alla testa sia al cuore. Poco dopo Bottego fu evirato, questa era la macabra usanza praticata sugli sconfitti. La resistenza durò ancora per breve tempo. Alla fine i pochi superstiti – venti in tutto, compresi i due bianchi – furono fatti prigionieri. Il Monchino, che perdeva sangue da una gamba fracassata da una pallottola, fu barbaramente ucciso per il semplice motivo di non valere venalmente come schiavo in quanto privo di una mano. Citerni e Vannutelli riacquistarono la libertà soltanto dopo 98 giorni passati in catene tra umiliazioni indicibili.

L’anziano ammiraglio Vannutelli nel 1963 concesse un’interessante intervista all’allora giornalista del settimanale Tempo Franco Bandini, nella quale così ricordava il suo capitano: “era un parmigiano duro, con quel suo cappellino calato sugli occhi. Pareva fatto d’acciaio, non lo fermava nessuno, non aveva paura di niente. Gran bestemmiatore, gran mangiatore, e dal polso di ferro (...). Ma a non fare così, non saremmo andati avanti di venti chilometri. Dalla Somalia fin quasi al Gimma dovemmo combattere quasi ogni giorno, e due o tre volte ce la vedemmo brutta davvero. (…) Aveva un caratteraccio, ma io sapevo che saremmo andati d’accordo, e poi la cosa mi affascinava. Avemmo dei litigi, certo, ma sempre per la stessa questione: io ero addetto ai viveri e lui sosteneva che gli davo poco da mangiare. Allora scaraventava il berretto per terra, si infuriava, e finivo per passargli un’altra galletta o un altro pezzo di carne. (…) Il coraggio vale più di ogni arma, perché le popolazioni indigene, almeno a quei tempi, sentivano istintivamente chi era un capo o no. Da questo punto di vista il capitano Bottego aveva un ascendente incomparabile. (…) Non c’è dubbio che avremmo anche superato anche l’ultima avventura, con lui, se gli abissini non avessero avuto le stesse armi a ripetizione che avevamo noi, e in maggior numero”. Bottego avrebbe potuto arrendersi, ma questo verbo non era contemplato nel suo vocabolario. Volitivo di carattere, preferì una morte eroica. Il destino volle beffarsi di lui quando, soddisfatta l’ambizione di aver compiuta una storica missione, era sulla via del ritorno. Per la scoperta geografica della defluenza del fiume Omo, che termina il lungo corso nel Rodolfo, pagò il prezzo più alto. Le sue imprese gli hanno valso una certa notorietà. E’, infatti, uno dei pochi esploratori italiani conosciuto all’estero. Recentemente due studiosi di lingua inglese lo hanno ampiamente citato nei loro libri: l’inglese Monty Brown gli ha dedicato un lungo capitolo nel suo Where Giants Trod. The saga of Kenya’s desert lake del 1989; identica cosa ha fatto lo statunitense Pascal James Imperato in Quest for the Jade Sea. Colonial competition around an East African Lake del 1998.

Bibliografia: Manlio Bonati, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Parma, Silva Editore, 1997. Vittorio Bottego, Il Giuba esplorato, a cura di Nicola Labanca, con saggi di Manlio Bonati, Claudio Cerreti, Nadia Fusco e Vittorio Parisi, Parma, Ugo Guanda Editore, 1997. Vittorio Bottego e le esplorazioni in Africa 1897-1997, a cura di Maria Grazia Mezzadri e Roberto Spocci, Monte Università Parma Editore, Parma, 2003: il catalogo riflette l’omonima mostra documentaria, a cura di Roberto Spocci con la consulenza di Manlio Bonati e Vittorio Parisi, svoltasi nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma dal 25 ottobre al 29 novembre 1997, ed ospita cento lettere familiari di Vittorio Bottego (e alcune di Carlo Citerni) dal 1879 al 1895 più un nutrito numero di fotografie ed illustrazioni sia della Prima che della Seconda Spedizione Bottego. In precedenza Manlio Bonati ha illustrato e commentato le lettere più interessanti di questo epistolario nello studio Vittorio Bottego. Ricordi e lettere edito nel fascicolo I° della rivista Aurea Parma del gennaio-aprile 1999 (pp. 91-130). Silvio Campioni, I Giam Giam. Sulle orme di Vittorio Bottego, Parma, Casa Editrice Luigi Battei, 1960. Rinaldo De Benedetti, Vittorio Bottego e l’esplorazione del Giuba, Paravia, Torino, 1931. Rinaldo De Benedetti, Vittorio Bottego e l’esplorazione dell’Omo, Paravia, Torino, 1933. Paolo Giudici, Maurizio Sacchi e la 2a Spedizione Bottego, Mario Ambaglio, Pavia, 1935. Aroldo Lavagetto, La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897), Milano, A. Mondadori, 1934. Giorgio Torelli, Riapriamo la valigia del capitano Bottego, in Candido, n. 29 del 17 luglio pp. 12-13, n. 30 del 24 luglio pp. 12-14, n. 31 del 31 luglio pp. 12-14, n. 32 del 7 agosto pp. 8-9, n. 33 del 14 agosto pp. 8-9, n. 34 del 21 agosto 1960 pp. 8-9, Rizzoli, Milano, ristampato nella Biblioteca parmigiana del Novecento con il nuovo titolo Alla ventura col capitano Bottego, Monte Università Parma Editore, Parma, 2003. |

|||||||||||||||||