|

L'Africa di Carlo Piaggia |

||||||||||||||||

|

Manlio Bonati, 29-6-05 |

||||||||||||||||

|

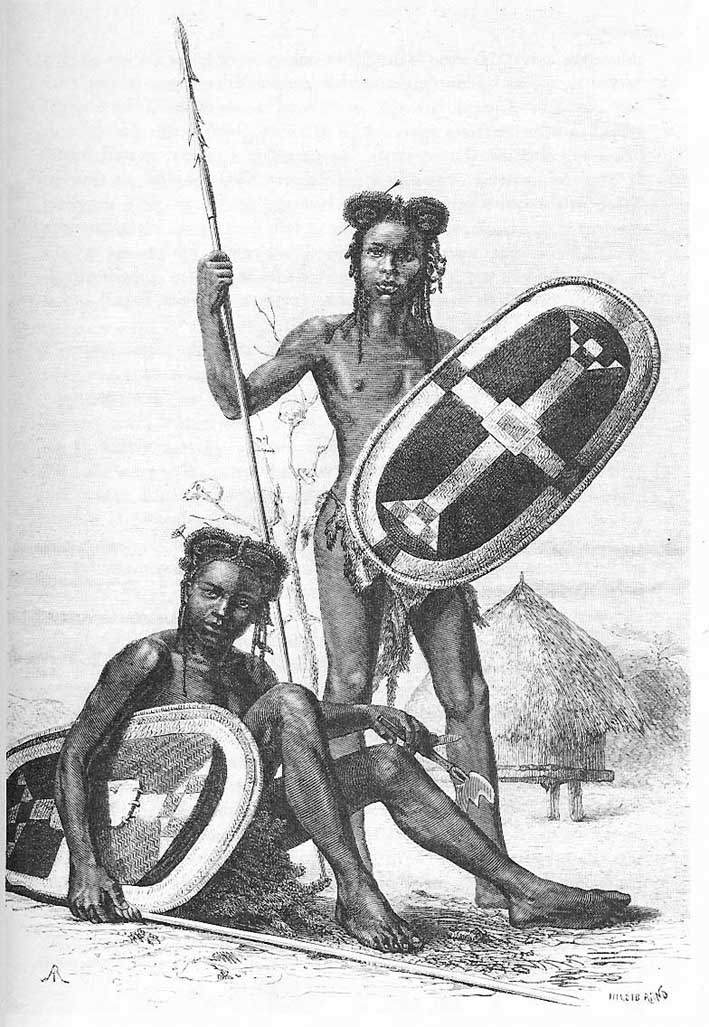

L’esploratore Carlo Piaggia era ospite della tribù dei Niam-Niam, abitanti di una vasta foresta nella provincia del Bahr-el-Gazal, nel Sudan meridionale. Questi indigeni, dalla pelle molto chiara, non erano mai stati avvicinati in precedenza da un uomo bianco. Accolsero lo straniero come amico. Piaggia poté constatare quanto fosse errata la credenza degli abissini che dipingevano i Niam-Niam come esseri orrendi muniti di coda, più simili ai cani che agli esseri umani. L’italiano si trovava già da molti mesi nel villaggio del re Tombo, quando il 15 settembre 1864 gli accadde un fatto che non avrebbe più dimenticato. Mentre stava per avviarsi alla quotidiana caccia, il re lo invitò a mangiare nella sua capanna. Piaggia in quel momento non aveva fame, ma sapeva che rifiutare il cibo offerto da un capo sarebbe stato considerato come una imperdonabile offesa. Oltre alla polenta si mise a masticare un pezzo di carne, che trovò piuttosto dolce. Dopo un secondo boccone, poté salutare Tombo e riprendere il cammino desiderato. Poco dopo in un bosco si imbatté in un gruppo di Niam-Niam che osservavano il cadavere di un uomo appeso ad un albero. Girandogli attorno, si accorse che dai glutei “gli mancavano delle carni staccate di fresco”. Seppe che Tombo aveva sorpreso il malcapitato con una sua donna proprio in quel luogo e che con un colpo di lancia lo aveva ucciso. Infine lo aveva attaccato all’albero, tagliandogli le carni. Lascio la parola al Piaggia: “quando io intesi che Tombo aveva preso la carne, una scossa di freddo mi scorse in tutta la persona e mi si fermò su tutta la spina dorsale. Poco mancò che non dessi di stomaco. (...) Mi portai da Tombo, e con spirito acceso di rabbia, gli chiesi il motivo che lui mi aveva fatto mangiare la carne del suo popolo. (...) Guardandomi, mi disse con la massima calma: il mio popolo è il tuo, e se non fai vedere che tu lo mangi quando è cattivo, non rispetterà le tue donne. È così che fanno tutti i grandi”. Per prudenza l’esploratore non replicò, ma non aveva più dubbi sulla provenienza di quella carne dolce: “questo mi fece credere che io avessi inavvedutamente mangiato la carne umana1”.

L’episodio, caso involontario di antropofagia, è sintomatico per comprendere come Piaggia fosse tenuto in considerazione presso il capo indigeno: “il mio popolo è il tuo”. In effetti dovunque l’esploratore andasse, riusciva a farsi amare dagli africani che vivevano un’esistenza semplice, naturale. La loro mentalità era molto vicina alla psicologia esistenziale dello stesso viaggiatore. Un suo amico, l’austriaco Georg Schweinfurth, che viaggiò in molti luoghi già percorsi in precedenza dal Piaggia, scrisse che il suo passaggio tra quelle popolazioni segnò su di esse “un’epoca e se ne ricordano al punto che si dice di un fanciullo per indicare la sua età: - E’ nato quando viveva (con noi) l’uomo bianco - e quell’epoca è un buon augurio per quei popoli, perché quell’uomo bianco essi lo chiamavano buono2”. Sì, Piaggia era un uomo buono, il David Livingstone3 italiano. Però, a differenza dell’illustre inglese, gli mancava l’istruzione. Forse fu proprio questa carenza, dovuta a motivi di classe, che gli fece comprendere meglio le persone più semplici di lui, cui anelava portare il meglio della civiltà. La formazione della sua educazione, base essenziale per il modus vivendi che sempre lo accompagnò, l’ebbe in famiglia a Badia di Cantignano, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca, dove nacque il 4 gennaio 1827. Suo padre, Pietro, era mugnaio. Carlo iniziò giovanissimo ad aiutare il genitore intorno alle macine, mestiere che espletò sino all’età di 24 anni. La morte della madre prima, quella di quattro tra fratelli e sorelle poi, lo indusse a cambiare vita: un’epidemia di tifo aveva fatto strage dei famigliari, lui stesso fu in pericolo e ci rimise la vista dell’occhio sinistro; decise di emigrare. Alla fine di aprile del 1851 lasciò la sua terra salutato dal padre e dai fratelli superstiti. Il primo maggio imbarcò a Livorno, meta Tunisi. Trovò lavoro come capo giardiniere - adorava i fiori - e agente di campagna di Murad Pascià. Alcuni mesi dopo abbandonò la Tunisia per l’Egitto. Ad Alessandria fece una miriade di lavori: da rilegatore di libri a verniciatore di carrozze, da tappezziere ad imbalsamatore di animali da lui stesso uccisi. Era un cacciatore infallibile e questa sua dote gli servì sempre, specialmente quando vagava solitario nelle foreste vergini. Mentre esercitava queste diverse occupazioni, si interessava allo studio della terra che gli dava ospitalità ed in particolare alle esplorazioni dell’interno di quel mondo che lo affascinava per essere ricco di misteri, per essere abitato da individui tanto diversi, per essere un territorio dominato da una natura e da un clima così dissimile da quelli della sua Italia. Ancora una volta prese una decisione che gli trasformerà l’esistenza: abbandonò la tranquilla Alessandria per dedicarsi a tempo pieno alla caccia e all’esplorazione. Nel 1856 partiva per Khartum per andare alla ricerca dei marabù, uccelli le cui penne avevano valore commerciale. Il suo occhio sano, avido di conoscenze, restava ammirato dall’affascinante ambiente del Nilo, fiume miracoloso le cui ignote scaturigini avevano riempito la storia dei secoli precedenti di una curiosità mai soddisfatta. Pur colpito dalla febbre, che si curava in modo del tutto personale coprendosi con un mantello finché la crisi non fosse passata, raggiunse Gondocoro poi Rejaf, dove si erano stabiliti dei missionari. In questa regione ebbe il primo impatto con i primitivi autoctoni, che chiama “selvaggi”, come venivano comunemente definiti nella sua epoca. Il rispetto divenne subito reciproco. Piaggia non era il negriero, né il mercante avido che in ogni occasione cercava di sopraffare la loro buona fede. In seguito, quando si trovò a dover viaggiare con uomini senza scrupoli, li abbandonava non appena si rendeva conto di che lana andavano vestiti, non prima però di aver dato una mano agli indigeni che erano meta degli interessi commerciali di questi avventurieri. A Khartum Piaggia conobbe lo scienziato e viaggiatore perugino Orazio Antinori, con cui si mise in viaggio nel novembre 1860 per raggiungere il Bahr-el-Gazal e portare dei rifornimenti ad Alessandro Vayssyère, cacciatore d’avorio. Nel 1868 fu proprio l’Antinori, segretario della neonata Società Geografica Italiana, che nelle pagine del Bollettino della società fece conoscere al colto mondo dei geografi l’esploratore lucchese, che dal 1863 al 1865, per quasi due anni, aveva fatto soggiorno fra i Niam-Niam. Da questo momento il suo nome non era più quello di uno sconosciuto. Grazie al Piaggia la zona abitata dai Niam-Niam era per la prima volta determinata nei suoi particolari etnografici, idrografici e orografici. Nel 1866 tornò in patria, dove vi rimase per quattro anni. Nel 1871 lasciò ancora una volta Lucca per raggiungere l’Antinori a Keren per esplorare il paese dei Bogos. Trascorso un anno e rimpatriato il marchese umbro, il Piaggia si dedicò da solo alla caccia finché non gli pervenne la proposta, nel 1873, del console francese conte E. de Sarzec che intendeva viaggiare sull’altopiano etiopico per raggiungere Adua, dove desiderava incontrarsi con il negus Johannes4 d’Etiopia. La convivenza con il de Sarzec e con Achille Raffray, altro componente francese della spedizione e narratore della stessa in un libro del 1876 intitolato Abyssinie, presto si deteriorò, tanto da costringere il Piaggia a staccarsi da questi viaggiatori. L’imperatore etiopico, preso in simpatia l’italiano, gli concesse il permesso – negato ai francesi - di stabilirsi nei suoi territori. Dimorò sulle rive del Lago Tana e compì in sei giorni l’intera sua circumnavigazione (1875). Ne fu ammagliato. Descrisse il lago amorevolmente in occasione di una conferenza tenuta presso la Regia Accademia di Lucca nel novembre 18775: “un magnifico spettacolo offre al viaggiatore questo lago veduto dagli altipiani de’ suoi dintorni, ad esso tributari delle proprie acque. Perpetua vi regna la primavera, e in copia v’abbonda ciò che l’uomo può desiderare, forse non incontrandosi altro luogo nell’Africa più propizio alle produzioni”.

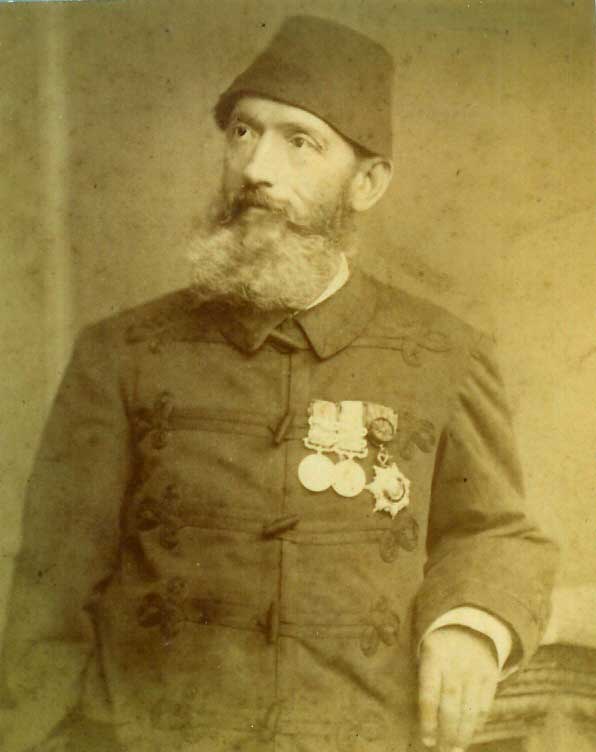

Dall’Abissinia si spostò a Khartum, dove si unì a Romolo Gessi6, altro grande italiano e braccio destro del generale Gordon Pascià7, governatore del Sudan. Con il Gessi esplorò il Lago Alberto.

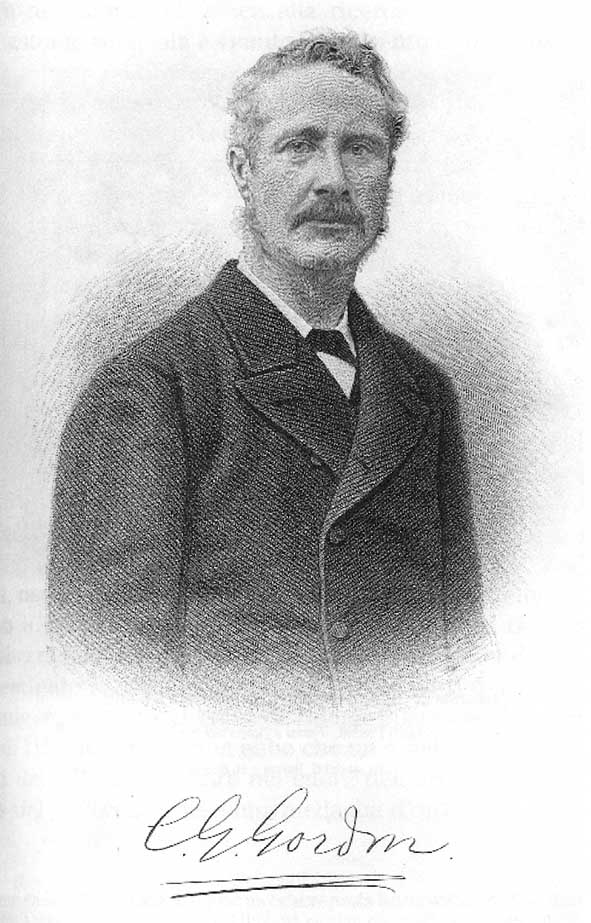

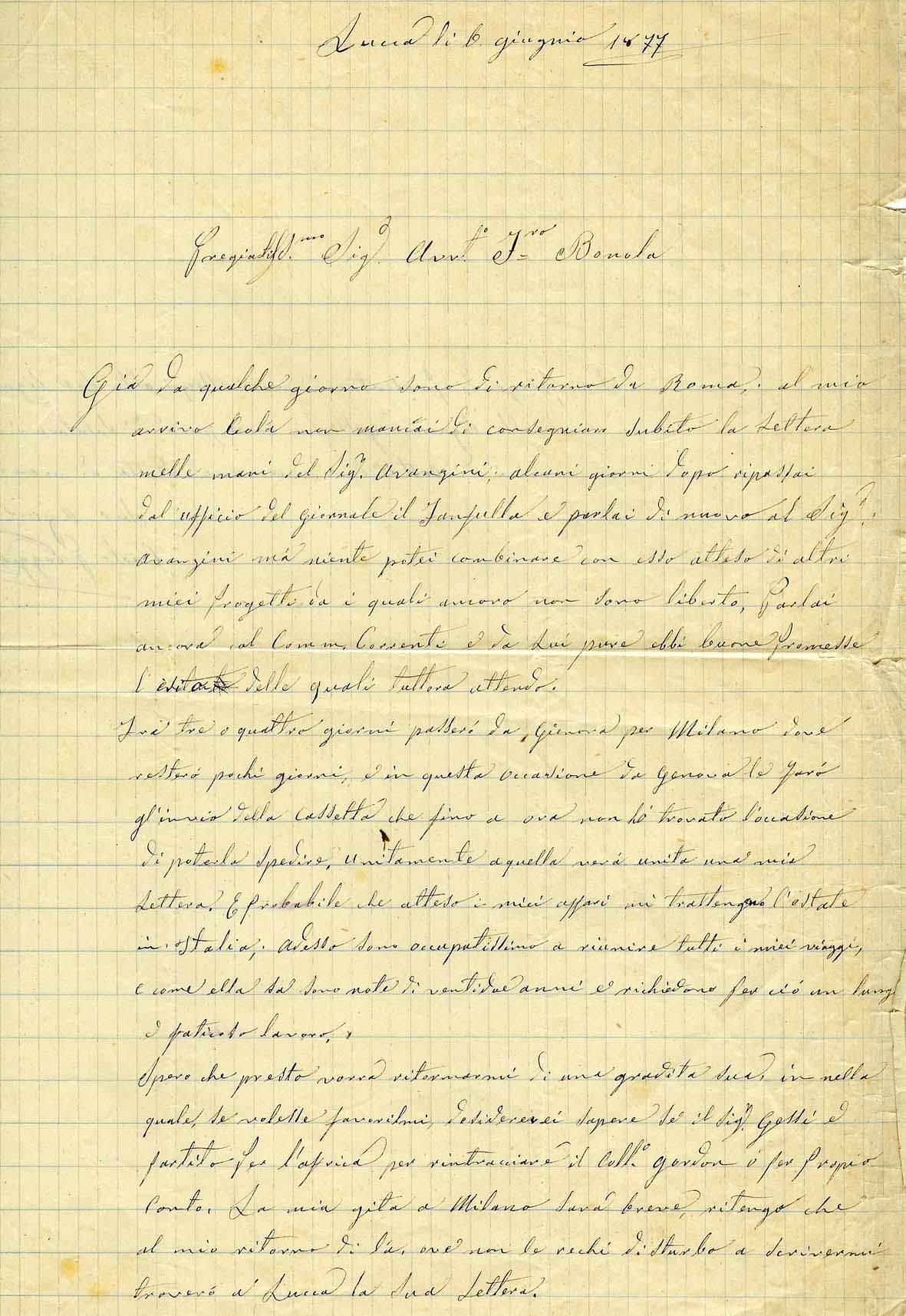

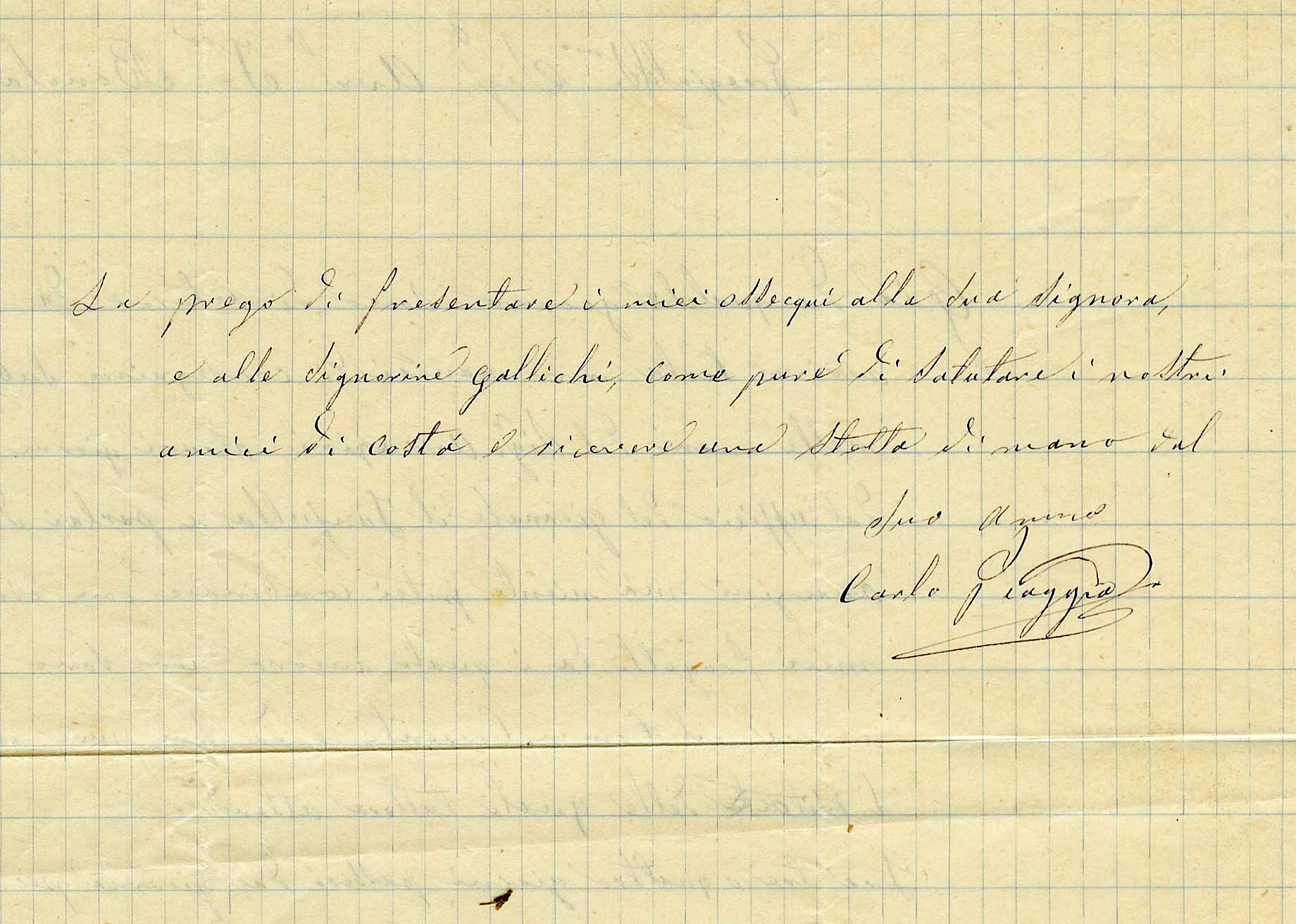

Nuovamente solo, nel 1876 doveva risalire il Nilo fino al Lago Vittoria, compito che non poté eseguire fino in fondo per via della febbre che ammalò tutti i membri della spedizione e che costrinse a fare marcia indietro. Per l’ultima volta ritornò a Lucca nell’aprile 1877. In questo periodo pensava alla sua unica ambizione da uomo civile: far conoscere i suoi viaggi con la pubblicazione delle Memorie e ricevere nel contempo gli attestati ed i premi che sentiva di meritare per l’attività esplorativa svolta in Africa. I premi non mancarono ad arrivare: se li era pienamente meritati (medaglia d’oro della Società Geografica Italiana, ecc.), per quanto riguarda i suoi scritti invece ebbe a subire delle profonde delusioni. Il 6 giugno 1877 scrisse da Lucca all’amico avvocato Federico Bonola8 che “adesso sono occupatissimo a riunire tutti i miei viaggi e come Ella sa sono note di ventidue anni e richiedono (per) far ciò un lungo e faticoso lavoro”. Si rivolse a Cesare Correnti, presidente della Società Geografica, a Giacomo Doria e ad Edmondo De Amicis9, il famoso scrittore. Tutti gli diedero una mano, ma senza fargli ottenere un risultato pratico: le Memorie non erano pubblicabili in quanto scritte in un italiano incerto, sgrammaticato e a volta dal senso incomprensibile. Abbandonato questo progetto (che si poté realizzare soltanto nel 1941 ad opera dell’infaticabile Alfonso Pellegrinetti10 ed ancora nel 1978 grazie ad Ezio Bassani11), disgustato anche dalle insolenze di carattere sociale che aveva dovuto subire da certi professori e da alcune persone influenti che lo guardavano con atteggiamenti di superiorità, nel 1878 rivide, con immensa gioia, la sua Africa. Nel contempo era felice per essere stato ricevuto da Re Umberto, che gli aveva conferito la nomina a Cavaliere. L’attestato lo colmava d’orgoglio, un orgoglio puro, da persona soddisfatta per come aveva speso la sua vita. Non solo, il Re gli aveva concesso un sussidio per approntare una nuova esplorazione. Nel contempo i tanti disagi passati avevano minato la salute di quest’uomo magrissimo, di piccola statura, grigio e barbuto. Un altro ostacolo era la sua cristallina fama di galantuomo che nel 1881 gli bloccò la possibilità di andare nel Beni Sciangul, a causa di un governatore egiziano che lo temeva quale possibile pericoloso testimone del traffico degli schiavi. Piaggia, come sempre, non si scoraggiò, anzi decise di partire da Khartum. Questa volta l'intrepido lucchese dovette scontrarsi con un ostacolo invalicabile: la febbre lo vinse a Carcoggi, sul Nilo Azzurro, il 17 gennaio 1882. Bibliografia:

Orazio Antinori, “Viaggio nei Bogos”, a cura di Manlio Bonati, Effe – Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2000. Aurora Carlini Venturino, “Carlo Piaggia”, Paravia, Torino, 1951. Felice del Beccaro, “Vita di Carlo Piaggia”, Edizioni del Tempo, Milano, 1937. “Le Memorie di Carlo Piaggia”, a cura di G. Alfonso Pellegrinetti, Vallecchi Editore, Firenze, 1941. “Le Memorie di Carlo Piaggia. Nuovi contributi alla conoscenza dell’esploratore di Badia di Cantignano”, a cura di Antonio Romiti, Comune di Capannori, 1998. Istituto Storico Lucchese, “Carlo Piaggia e l’Africa”, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1979. Istituto Storico Lucchese, “Omaggio a Carlo Piaggia”, Lucca, 1980. Carlo Piaggia, “Nella terra dei Niam-Niam (1863-1865)”, a cura di Ezio Bassani, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1978. Antonio Romiti, “Viaggio in Abissinia di Carlo Piaggia (1871-1875)”, Capannori, 1998.

1 L’aneddoto è ripreso da Le Memorie di Carlo Piaggia, a cura di G. Alfonso Pellegrinetti, op. cit., pp. 233-235. 2 Cfr. Georg Schweinfurth, Nel Centro dell’Africa. Tre anni di viaggi e d’avventure nelle regioni inesplorate dell’Africa Centrale, pubblicato nel 1878 dai Fratelli Treves di Milano nel volume miscellaneo Alla ricerca delle Sorgenti del Nilo e nel Centro dell’Africa. Viaggi celebri, alle pp. 619-830. 3 Il Livingstone, in qualità di missionario/esploratore, amò profondamente i popoli africani, ai quali cercò sempre di donare il meglio di se stesso. Cfr. Tim Jeal, David Livingstone. Una vita per l’Africa, Milano, Mursia, 1976. 4 Johannes (Giovanni) IV, in precedenza ras Cassa del Tigrai, fu imperatore dal 1872 al 1889. Combatté, vincendo, gli egiziani a Gura il 7 marzo 1876. Nel 1887 mosse guerra agli italiani. Morì il 10 marzo 1889 a Metemma, ucciso dai dervisci del Sudan. 5 Cfr. C. Piaggia, Dell’arrivo fra i Niam-Niam e del soggiorno sul Lago Tzana in Abissinia, Tipografia Giusti, Lucca, 1877. 6 Romolo Gessi, nato a bordo di una nave nel Mediterraneo il 30 aprile 1831 e morto a Suez il 30 aprile 1881, combatté con gli inglesi durante la guerra di Crimea e con Garibaldi nel 1859. Chiamato da Gordon Pascià in Egitto per far parte dell’esercito chedivale, espletò importanti missioni politiche e geografiche nei paesi dell’Alto Nilo. Condusse spedizioni guerresche per abolire la tratta degli schiavi, meritandosi l’appellativo di Garibaldi dell’Africa. Esplorò il Lago Alberto, risolvendo la questione tra il lago ed il Nilo. Con Pellegrino Matteucci (1850-1881) viaggiò nel Caffa. Combatté i negrieri lungo le terre percorse dal Bahr-el-Gazal, regioni delle quali venne poi nominato pascià. Diretto, nel 1880, a Khartum sul vapore Saphia, la navigazione si bloccò a causa delle ostruzioni vegetali del Nilo. Perse per fame gran parte degli uomini che, per disperazione, si cibarono di carne umana. Gessi, rifiutando tale mezzo di sopravvivenza, soccombette a Suez, dopo l’insperato salvataggio, in seguito ai patimenti sofferti. Cfr. Gian Carlo Stella, Romolo Gessi. Contributo ad una bibliografia, 2a edizione notevolmente aumentata, Fusignano, Biblioteca Archivio “Africana”, 1998 e Massimo Zaccaria, “Il flagello degli schiavisti”. Romolo Gessi in Sudan (1874-1881), Fernandel, Ravenna, 1999. 7 Charles George Gordon (1833-1885), generale inglese, combatté in Crimea, in Cina e nel Sudan. Morì a Khartum il 26 gennaio 1885 nel tentativo di difendere la città dalle armate del Mahdi. Cfr. Jacques Delebecque e Cesare Giardini, Gordon e il dramma di Khartúm (1884-1885), Milano, A. Mondadori, 1940 e Winston Churchill, Riconquistare Khartoum, Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 1999. 8 Federico Bonola, nato a Milano nel 1831 e morto al Cairo nel 1912, fu con Giuseppe Garibaldi nel 1859, 1860 e 1866. Nel 1873 si stabilì in Egitto, organizzando al Cairo il Museo geografico egiziano. Ebbe molti onori ed il titolo di Bey. Fu segretario della locale società geografica. La citata lettera al Bonola è di mia proprietà. 9 Edmondo De Amicis (1846-1908), oltre ad essere un ottimo romanziere, scrisse numerosi libri sui viaggi che egli stesso aveva compiuto. Piaggia gli si era rivolto con la speranza che si prendesse l’incarico di riscrivergli le sue Memorie. De Amicis reclinò l’invito, ma rimase famoso il suo articolo del 1878 dedicato all’esploratore toscano ed intitolato Carlo Piaggia e più volte ristampato (cfr. la versione pubblicata ne L’esploratore, fasc. IV, aprile 1882, edito a Milano da Alfredo Brigola & C., pp. 144-157). 10 Cfr., Le memorie di Carlo Piaggia, cit. 11 Cfr. C. Piaggia, Nella terra dei Niam-Niam (1863-1865), a cura di E. Bassani, cit.

|

||||||||||||||||