|

Matteo Grixoni |

|

Manlio Bonati, 9-11-06 |

|

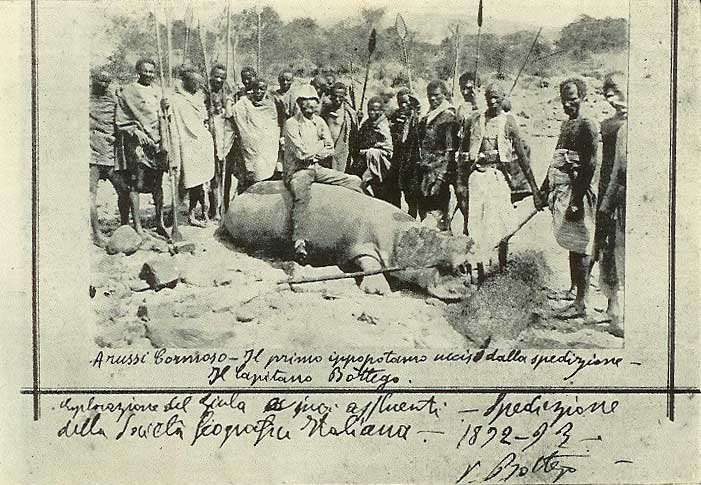

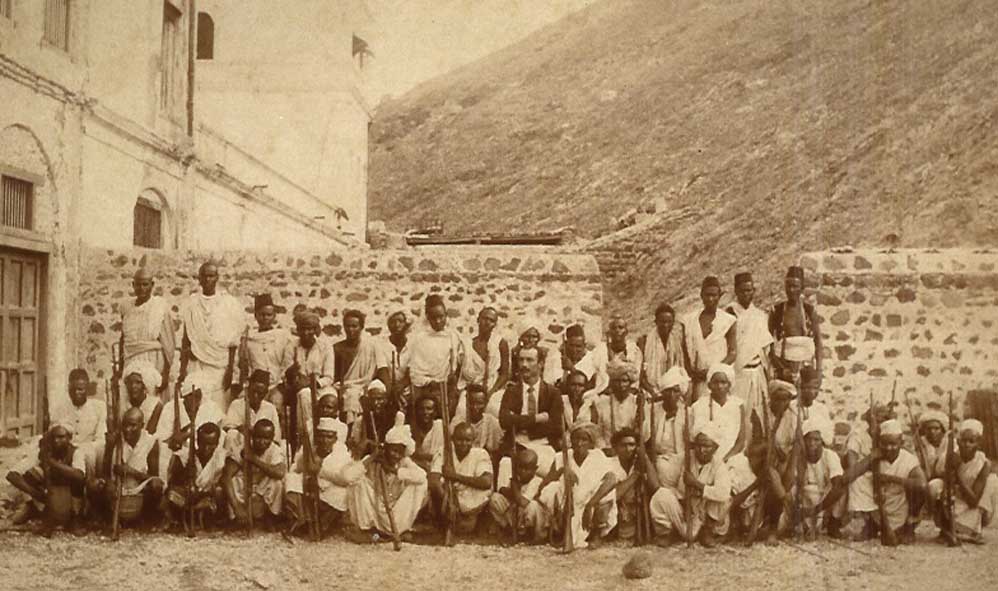

Tra gli ufficiali che nel 1887 andarono volontari nella Colonia del Mar Rosso (la futura Eritrea) al seguito del generale Asinari di San Marzano vi era Matteo Grixoni, nato a Sassari il 4 dicembre 1859, personaggio atipico che dall’Africa riportò la sua rovina sia nella carriera militare che nell’onore a causa del suo conflitto con il collega esploratore Vittorio Bottego. Grixoni, dopo aver seguito dal 1874 al 1876 i corsi del Collegio Militare diretto da Stanislao Mocenni, qualificandosi ottimo allievo, studiò all’Accademia Militare di Torino e alla fine del 1879 ne uscì sottotenente. Fu promosso tenente di Artiglieria nel 1881 e capitano nel 1888, pertanto rispetto a Bottego era più vecchio sia per età sia per grado. A Massaua nel 1890 rivide il Bottego, che conosceva già da anni. Entrambi erano capitani d’artiglieria ma, mentre l’ufficiale parmigiano era addetto al comando di truppe di colore (gli ascari), egli invece era destinato agli uffici della direzione della sua arma. Ugualmente l’esperienza africana, che gli offriva di mettere a nudo le qualità militari e sportive, lo appassionava alla vita ardita e libera. Rientrato in Italia, da tempo non pensava più all’Africa Orientale dove, contrariamente alle sue aspirazioni, non si era presentata l’occasione per distinguersi militarmente. Il caso volle che nei primi giorni di dicembre 1891, trovandosi a Roma in licenza, incontrò un ufficiale che gli disse che Bottego aveva l’intenzione di compiere una spedizione geografica alla ricerca delle sorgenti del Giuba, e che cercava un compagno che gli potesse fornire il denaro necessario per l’impresa. Grixoni, che disponeva di una certa somma ereditata dal padre generale Gerolamo, fu felice di apprendere la notizia, tanto da rispondere all’amico che si incaricasse di riferire a Bottego che ben volentieri avrebbe sborsato il denaro occorrente per quell’avventura, a patto che vi avesse preso parte. In effetti già all’epoca della breve esplorazione di Bottego in Dancalia (1891) si era offerto di accompagnarlo, ma il parmigiano declinò l’invito preferendo essere l’unico bianco della carovana. Questa volta, per sua sfortuna, le cose sarebbero andate diversamente. Subito dopo avvenne l’abboccamento con Bottego. Questi gli manifestò i suoi progetti, le sue speranze ed infine i suoi bisogni: in pratica gli occorrevano dalle 12 alle 15 mila lire. Grixoni promise che avrebbe fatto il possibile per procurarle. Allora Bottego si impegnò di interessarsi per far mettere il compagno a disposizione del Ministero degli Esteri, affinché non perdesse mesi di stipendio e scatti d’anzianità, e della Società Geografica Italiana di Roma, sotto i cui auspici si sarebbe svolta l’esplorazione, per tutta la durata del viaggio. In effetti con le conoscenze che teneva in alto loco non gli sarebbe stato difficile raccomandarlo, invece si guardò bene dal farlo. Il suo eccessivo protagonismo gli impedì di rispettare questa promessa. Grixoni, che aveva grande fiducia nell’amico, era soddisfatto. In seguito i due stilarono un contratto dove misero sulla carta le condizioni cui Grixoni si sottometteva per prendere parte all’esplorazione scientifica nel bacino del Giuba, fiume che volevano seguire fino alle sue sconosciute sorgenti. Grixoni, firmando il contratto, si impegnava a rispettare quanto segue: militare sottomissione agli ordini del capitano Bottego qualunque essi fossero; abbandonare fin dalla partenza qualsiasi idea di tornare indietro senza l’agognata vittoria; che avrebbe sborsato, dietro ricevuta, lire dodicimila (10 mila entro il 15 luglio 1892, le altre a spedizione compiuta); se non gli avessero concesso la licenza, avrebbe domandato l’aspettativa. Nel frattempo, per prepararsi degnamente, rimase a Roma in licenza straordinaria, sacrificando sei mesi di stipendio. Nella capitale si dedicò agli studi scientifici ed alla pratica della fotografia, comprando addirittura una macchina fotografica, leggera e portatile, con cui furono scattate le immagini che poi furono portate in incisioni ne Il Giuba esplorato, libro che Bottego fece dare alle stampe nel 1895. Bottego con la somma ottenuta da Grixoni poté dare una vigorosa spinta iniziale al suo ambizioso progetto, ma con fare opportunista non rivelò a Giacomo Doria, presidente della Società Geografica Italiana, né a nessun altro la paternità di quei soldi. Naturalmente anche la Società Geografica concorse largamente nelle spese, riuscendo ad ottenere un cospicuo contributo dal Ministero degli Esteri ed una elargizione a carattere personale da parte di re Umberto. Altri aiuti vennero dai Ministeri della Marina e della Guerra. Anche Bottego mise del suo, ma è ormai accertato che senza le diecimila lire di Grixoni non si sarebbe fatto nulla. Però, per tutti, questi soldi erano di Bottego: Grixoni lo sapeva e rimase perplesso. Questo particolare lo disturbava al punto che, giunto in Africa, perdette l’entusiasmo dei giorni preparatori, quando, tra le altre cose, pensava che avrebbe anche potuto ricuperare la somma spesa ed anche guadagnarci sopra qualcosa con la vendita dell’avorio degli elefanti che prevedeva, con l’aiuto del collega ottimo cacciatore, di uccidere. Non aveva fatto i conti con la propria personalità che sentiva il peso opprimente di essere sempre il secondo; poi non condivideva i sistemi rudi con cui Bottego trattava i neri, sia gli ascari, sia quelli delle tribù che incontravano. Quello che riteneva che dovesse essere un “viaggetto” da effettuarsi “allegri come Pasque”, si tramutava in un’esplorazione che richiedeva tenacia, energia e volontà di riuscire a tutti i costi. Queste doti non le possedeva in quanto era partito psicologicamente con il piede sbagliato: vedeva i giorni che trascorrevano con una velocità impressionante, mentre aveva un problema temporale che gli martellava la mente, l’aspettativa! Infatti era riuscito ad ottenere, a differenza di Bottego che era stato messo “a disposizione” dal Ministero, soltanto un anno di aspettativa rilasciata per “motivi personali”, con il rischio di venir considerato disertore se non fosse tornato allo scadere della stessa. Per tutti Grixoni era un borghese che si era affiancato a Bottego per amore dell’avventura. Inoltre l’uomo con cui marciava non sembrava più lo stesso che conosceva: qui Bottego era ferreo ed inflessibile sia con se stesso che con tutti gli altri, diverso nella sua responsabilità di comando. Velocemente quel poco che restava dell’amicizia si dileguò, il caldo e le privazioni fecero il resto: Grixoni all’improvviso decise di lasciare il compagno che non aveva più la forza di sopportare, così, il 15 febbraio 1893, si ribellò a mano armata ai voleri del capo e disertò, portandosi dietro trentadue ascari, compiendo, sulla strada del ritorno, l’esplorazione del fiume Daua. Intanto in Italia non si avevano notizie certe sulla spedizione; alcune fonti la davano addirittura massacrata. Finalmente fu il capitano Ugo Ferrandi che da Brava, dove ospitava Grixoni, per telegrafo, in data 8 aprile, forniva le prime notizie sicure. Dopo la tappa di Zanzibar, l’esploratore si spostò ad Aden, dove venne accolto dal console Antonio Cecchi, che il 14 maggio inviava al preoccupato Doria il seguente telegramma: “Grixoni giunto - rimpatria scadendo aspettativa - lasciava Bottego malato febbri alto Gannan”. Il Doria dovette attendere ancora qualche mese prima di venire a conoscenza della verità su quanto era accaduto in Africa. Infatti il 26 giugno a Roma, durante una seduta della Società Geografica, Grixoni espose il racconto di tutto il viaggio, omettendo il particolare della diserzione. Pochi giorni prima a Napoli, in occasione di un’intervista, disse che aveva deciso di arrischiare tutto per tutto pur di non mancare al dovere di rispettare il termine dell’aspettativa. E che perciò si era gettato in braccio alla sorte per tentare “tutto quello che un uomo possa in simil operazione arrischiare - e così (ch’io stesso spesse volte dubitai) finalmente giunsi alla costa atterrito dalla mia opera stessa. Credo fermamente non si possa rischiare dippiù: né che un bianco possa, meglio di me, resistere a tanti sforzi, sacrifizii di vitto, di clima e di tensione nervosa che ebbi a soffrire - non avendo fiducia nella mia scorta per cui non ero mai tranquillo né giorno né notte”. Invero, anche se gli mancava una certa dose di umiltà, era riuscito a compiere marce di anche settanta chilometri al giorno. Quando rimase senza guida, si diede a correre innanzi e indietro senza sapere dove andasse, errando nell’ignoto per nove lunghissimi giorni, senza neppure il conforto di trovare l’acqua per dissetarsi, mentre per cibarsi fu costretto a razziare dei pacifici villaggi. Si comprende come questa terribile prova abbia minato il suo sistema nervoso, già di per sé non molto saldo. Passarono i mesi. Di Bottego non si sapeva più nulla, fino a quando, come un fulmine a ciel sereno, da Zanzibar il cavalier Vincenzo Filonardi il 18 settembre avvisava il Doria che Bottego aveva esplorato per intero il corso del Giuba e che tra un paio di giorni sarebbe approdato nell’isola dell’Oceano Indiano. La notizia riempì tutti di felicità, fuorché Grixoni che davanti al generale Luchino Dal Verme uscì con una frase sconveniente, tanto da essere redarguito dal superiore. In verità il Dal Verme e il Doria avevano dei sospetti su di lui, che si concretizzarono quando il Bottego il 16 ottobre telegrafò da Massaua di farsi restituire il denaro riscosso indebitamente da Grixoni sul mio conto, denaro che il collega utilizzò per sé e per gli uomini che aveva condotto indietro. Il Doria, comunque, riuscì a pacificare i due ufficiali: desiderava evitare uno scandalo che avrebbe offuscato il successo della missione. Nel frattempo per l’opinione pubblica, all’oscuro di questi particolari, l’eroe del giorno era solamente Bottego, a cui si dedicavano conferenze, feste e premi. Grixoni rimaneva sempre coperto dalla sua ombra! Questo stato di cose lo metteva in profonda crisi esistenziale. Inoltre dovette pagare poco più di lire 7.000 per pareggiare i conti di quanto aveva speso per il suo “distaccamento che non si era tenuto ai patti stipulati, trasporto e paghe”. Trascorse del tempo, tutto sembrava essersi appianato. Poi, nella primavera del 1895, si editò il libro Il Giuba esplorato dove Bottego presentava il collega senza calore. A Grixoni si concesse lo spazio tipico di un sottoposto di scarsa importanza. Uniche eccezioni di un certo rilievo si riscontrano in tre distinti episodi. Il primo quando la tribù Midgò depredò dei capi di bestiame a dei nomadi che si erano offerti per guide agli esploratori. Bottego inviò il compagno a punire i ladri, che in precedenza avevano derubato anche la spedizione. Grixoni eseguì con successo l’ordine che poi descrisse nel suo rapporto. Il secondo si riferiva al momento in cui Bottego gli ordinò “di prendere seco trenta uomini, recarsi sul luogo e, fatto ciò che il dovere impone, tornarsene senza stuzzicare un nemico che non conosciamo né di qualità, né di numero”. Nei pressi del fiume Uéb Gestro il 25 novembre 1892, mentre Bottego era afflitto dalla febbre, una sua pattuglia veniva massacrata dai Galla. Bottego, indisposto, non poteva capitanare il drappello dei soccorritori, di conseguenza il compito toccò a Grixoni. Il terzo ed ultimo episodio a cui si dedicò, per l’indubbia importanza del caso, un intero capitolo altro non è se non il diario scritto dallo stesso Grixoni dal momento del suo distacco dalla spedizione principale al suo precipitoso ritorno verso la costa. Giunse, infatti, il 5 aprile a Brava, nel Benadir. In questa occasione fu il primo uomo bianco che esplorò il Daua e che vide, se pur lontano, un popoloso villaggio, ricco di vita commerciale, Lugh. Infine Bottego scrisse un breve paragrafo sul “distaccamento inviato alla costa”, in cui spiegava, con buona pace della verità storica, il motivo dell’improvviso frazionamento in due distinte carovane della spedizione: preoccupato per la fiera ostilità delle tribù dei Giam-Giam e degli Arussi, decise di affidare degli ascari al sottocapo Grixoni per condurre in salvo il materiale scientifico raccolto pazientemente sino a quel momento. A lui, invece “conveniva rischiare ancora ma salvare il già fatto”. Bottego nel suo libro raccontò anche cose non vere e che erano accadute ad altri che diedero l’appiglio al Grixoni per cercare di riavere il denaro speso per la spedizione ed in particolare l’onore, che sentiva di aver perso nell’ambiente militare. Molti ufficiali conoscevano il motivo del “distaccamento”. Forte di queste speranze Grixoni, letto il volume, cercò di mettere in discussione la figura del Bottego sia come esploratore che come uomo, dipingendolo mentitore di certi fatti e aguzzino di negri. Grixoni, che aveva la mente offuscata dall’idea della vendetta, esagerò con le sue accuse. Arrivò a dire che Bottego fece morire di fame un Giam-Giam antropofago, che teneva prigioniero. La fantasia di Grixoni andava a ruota libera nel tentativo di buttare fango sulla sua immagine: nei diari autobiografici, che si conservano a Parma, gli stessi episodi sono descritti molto diversamente! Per quale motivo Bottego non dovrebbe essere stato sincero nei suoi taccuini scritti giorno per giorno? Invece ne Il Giuba esplorato pubblicò, ad esempio, che fu proprio Grixoni ad entrare per primo a Lugh, mentre questi si accampò solo nei pressi. Bottego mentì per vanità, voleva coprire la primogenitura che spettava al triestino Emilio Dal Seno e allo svizzero Walter Borchardt, prigionieri appunto a Lugh e salvati in extremis dal parmigiano. L’esploratore si fece dare le memorie delle loro giornate lughiane che poi utilizzò per un capitolo molto lungo e dettagliato (Lugh), senza mai citare la fonte della duplice provenienza e paternità. Lo stesso Bottego non aveva messo piede nel villaggio, come invece volle far credere nel citato capitolo. Comunque Grixoni odiava il collega per altri due motivi, uno sentimentale e l’altro di prestigio: era stato geloso della bella Cadigia, una somala che si aggregò alla carovana, che si concedeva solo al capo della spedizione (pur essendo stata salvata da Grixoni da sicura morte); nel 1895 Bottego stava preparando la sua seconda esplorazione alla quale escluse tassativamente Grixoni, che si sentì ferito nell’orgoglio. Pieno di malumore lungamente compresso, si mise a tavolino e scrisse il Pro Veritate, dove veniva messa in luce la sua acrimonia contro Bottego. In principio lo voleva pubblicare, poi preferì farne tirare poche bozze per farle girare tra gli ufficiali. Una di queste bozze la spedì a Massaua al sottotenente Lamberto Vannutelli, compagno di Bottego nella nuova esplorazione, nell’inutile e sciocco tentativo di subornarlo. Si rivolse pure al Ministro della Guerra Mocenni, a ufficiali superiori e a giornalisti, ma nessuno gli diede credito. Al contrario fu querelato per diffamazione dai parenti di Bottego, che lo rappresentavano mentre egli si stava incamminando verso il suo tragico ed eroico destino. Grixoni fu condannato in contumacia. Tornò dalla Francia, dove si era rifugiato, per ritrattare ogni accusa e per pagare le spese legali. Per salvarsi dallo sfregio di una pubblica espulsione dall’esercito, diede le dimissioni (aprile 1897). Poco dopo si mise nei guai in un affare di alcune cartelle di rendita, provenienti da un furto, che egli si adoperava a cambiare. Ancora una volta venne condannato e questa volta ci fu il carcere. Tornato in libertà, si diede agli affari con poco successo. Nel 1905 riprese a pretendere i risarcimenti morali e materiali sia dai responsabili della Società Geografica, sia dai generali che, secondo lui, lo avevano danneggiato, sia dagli anziani genitori di Bottego, eredi dei profitti editoriali delle due edizioni del libro del figlio (la seconda edizione, intitolata L’esplorazione del Giuba, era del 1900). La seconda sezione del Tribunale Civile di Roma, con sentenza del 16 giugno, dichiarò la propria incompetenza a giudicare della domanda del Grixoni, per ragioni di territorio, e gli fece pagare tutte le spese del processo in favore di coloro che erano stati chiamati in giudizio: il dottor Agostino Bottego, il marchese Doria, i generali Dal Verme e Mocenni. Sicuro di essere dalla parte della ragione, la sua amarezza lo tormentava. Non riusciva a sfogare il proprio odio che sulla carta, come quando nel 1897, appena avuta notizia della morte di Bottego, annotò che “una giudiziosa ed intelligente palla abissina venne in aiuto alla mancata giustizia degli uomini civili”. Tornò di nuovo alla carica nel 1906 quando fece stampare un grosso opuscolo intitolato Per la verità sulla Esplorazione del Giuba, come petizione al Parlamento Italiano. La giunta delle petizioni il 18 luglio sentenziò che Grixoni si era recato in Africa con Bottego senza nessuna missione ufficiale: per questo motivo non doveva essere risarcito dei danni materiali che aveva subito. Ci riprovò un’ultima volta nel 1907 quando la città di Parma stava per tributare le celebrazioni a Bottego nel decennale della morte, erigendogli un imponente bel monumento opera dello scultore Ettore Ximenes. Si rivolse a Giuseppe Ortalli, collaboratore del settimanale socialista L’idea, testata parmigiana che intendeva boicottare la manifestazione borghese. All’Ortalli spedì dei pacchi con l’autografo del Pro Veritate, il Per la verità sulla Esplorazione del Giuba e altro materiale a stampa, che poi il pubblicista utilizzò per i suoi articoli. La campagna denigratoria fu ancora una volta un insuccesso, che minò ancor più la salute cagionevole di Grixoni. Questi scrisse delle logorroiche lettere all’Ortalli fino al 6 marzo 1908, poi dell’ex esploratore se ne persero le tracce. I documenti che aveva fatto avere al giovane socialista rimasero stranamente a Parma. L’autore ne era gelosissimo, tanto da specificare al destinatario che gli avrebbe fatto avere il denaro per le spese postali per la pronta restituzione degli stessi. Tutto questo materiale servì ad Aroldo Lavagetto per il suo libro La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897), edito da Mondadori nel 1934, e a chi scrive per la recente biografia Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, edito da Silva nel 1997, anno centenario della morte di Bottego. Di Matteo Grixoni se ne sentì ancora parlare negli anni trenta quando lo studioso Oreste Camillo Mandalari in tre suoi dimenticati articoli ne parlò diffusamente: Come si preparò l’esplorazione del Giuba (Lettere inedite di Bottego al Capitano Grixoni), in L’Italia Coloniale, Roma, n. 7, luglio 1936, pp. 84-85; Come fu preparata l’esplorazione del Giuba. Lettere inedite di Vittorio Bottego a Matteo Grixoni, in L’Italia d’Oltremare, Roma, n. 1, 5 gennaio 1937, pp. 18-19; Come fu preparata l’esplorazione del Giuba. Altre lettere inedite di Vittorio Bottego a Matteo Grixoni, Roma, n. 3, 5 febbraio 1937, pp. 16-17. Il Mandalari era diventato amico dell’ormai anziano Grixoni, il quale - oltre a donargli ben 23 lettere autografe di Bottego - gli fornì un preciso elenco del suo curriculum militare e la data esatta della nascita. Resta tuttora misteriosa quella della morte, che presumo avvenuta a Roma intorno al 1940.

Bibliografia: Manlio Bonati, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Parma, Silva Editore, 1997; Manlio Bonati, Vittorio Bottego. Ricordi e lettere, in Aurea Parma, fascicolo I, Parma, Editrice S.E.G.E.A., gennaio-aprile 1999, pp. 91-130; Manlio Bonati, Vittorio Bottego. Coraggio e determinazione in Africa Orientale, Torino, Il Tucano Edizioni, 2005; Vittorio Gnocchini, L’Italia dei Liberi Muratori. Piccole biografie di massoni famosi, Milano, Associazione Culturale Mimesis e Roma, Società Erasmo, 2005; Aroldo Lavagetto, La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897), Milano, A. Mondadori, 1934; Ridolfo Mazzucconi, Storia della conquista dell’Africa, volume 2°, Milano, ISPI, 1938; Angelo Umiltà, Gli Italiani in Africa. Con appendici monografiche su esploratori e personaggi che calcarono il suolo africano dal 1800 al 1943, a cura di Giorgio Barani e Manlio Bonati, Reggio Emilia, T&M Associati Editore, 2004; Silvio Zavatti, Gli esploratori italiani provenienti dall’esercito, in Rivista Militare, Roma, n° 2, 1974.

|

|

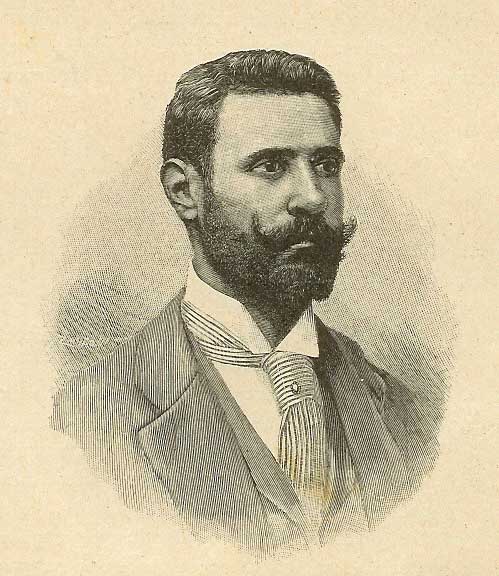

Matteo Grixoni nel 1892

|

|

Matteo Grixoni nel 1936 (Copyright de Il Tucano Edizioni, Torino)

|

|

Vittorio Bottego a cavalcioni del primo ippopotamo ucciso. Fotografia di Matteo Grixoni (Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma)

|

|

Vittorio Bottego con i superstiti della spedizione al Giuba a Brava nel settembre 1893 (Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma)

|

|

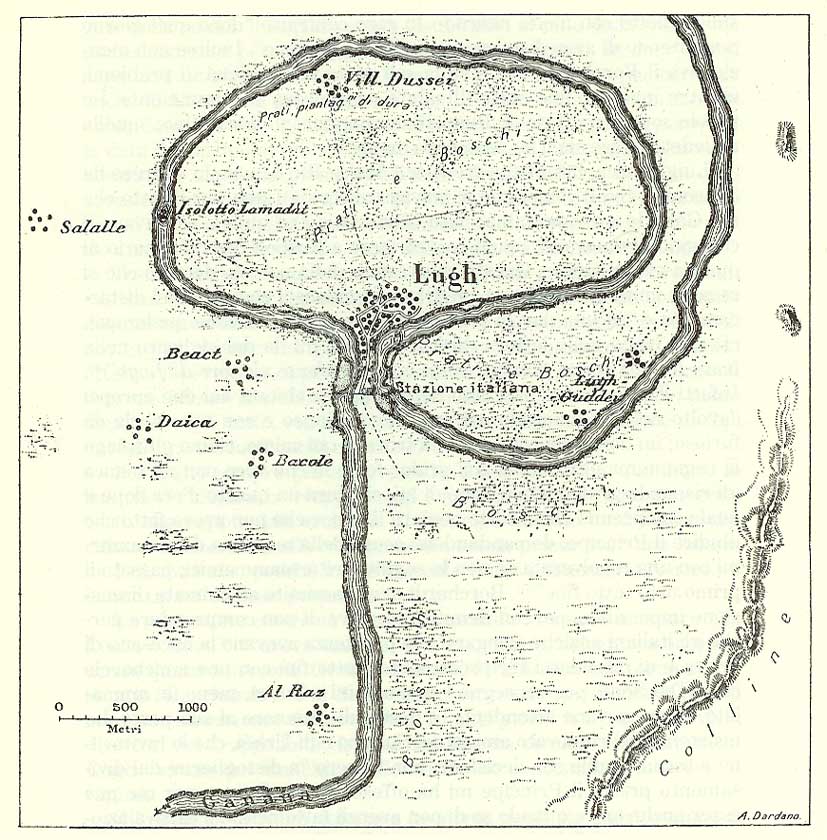

Schizzo topografico di Lugh (disegno di Achille Dardano, Società Geografica Italiana, Roma, 1903

|

|

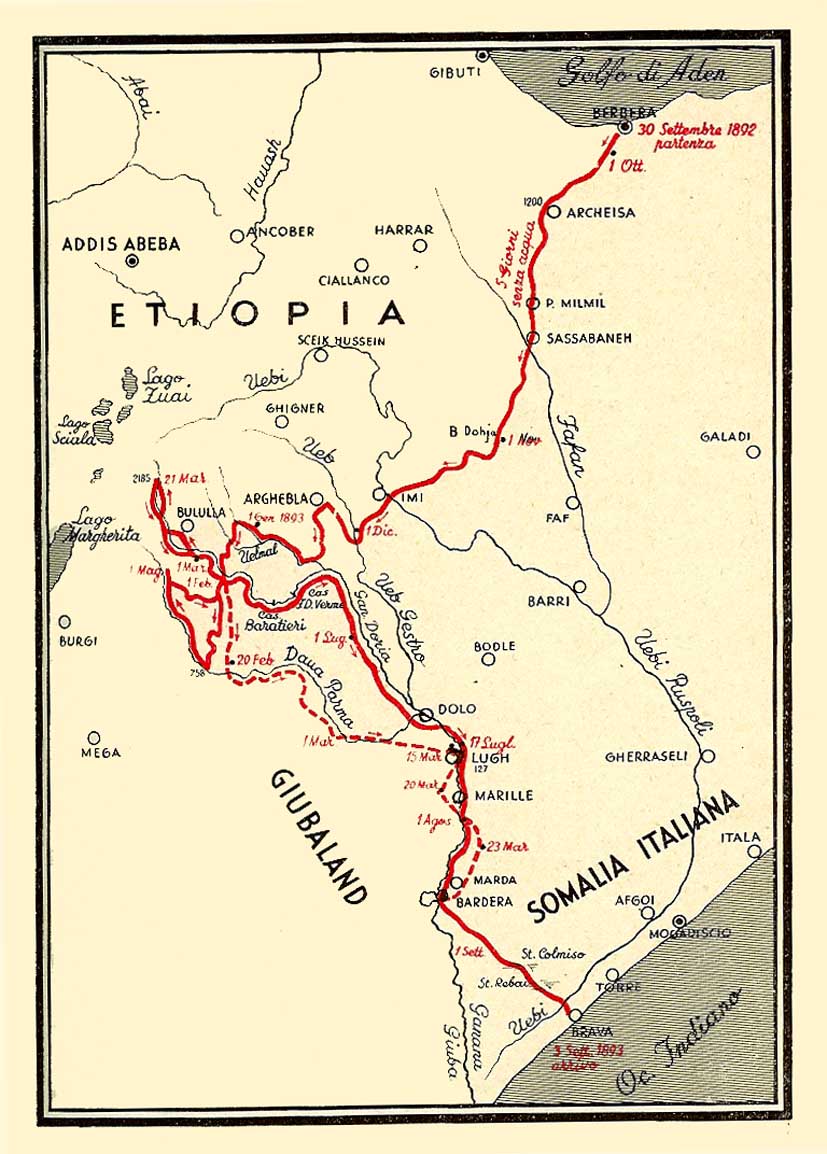

Cartina degli itinerari degli esploratori Vittorio Bottego e Matteo Grixoni (Ridolfo Mazzucconi, Storia della conquista dell'Africa)

|

|

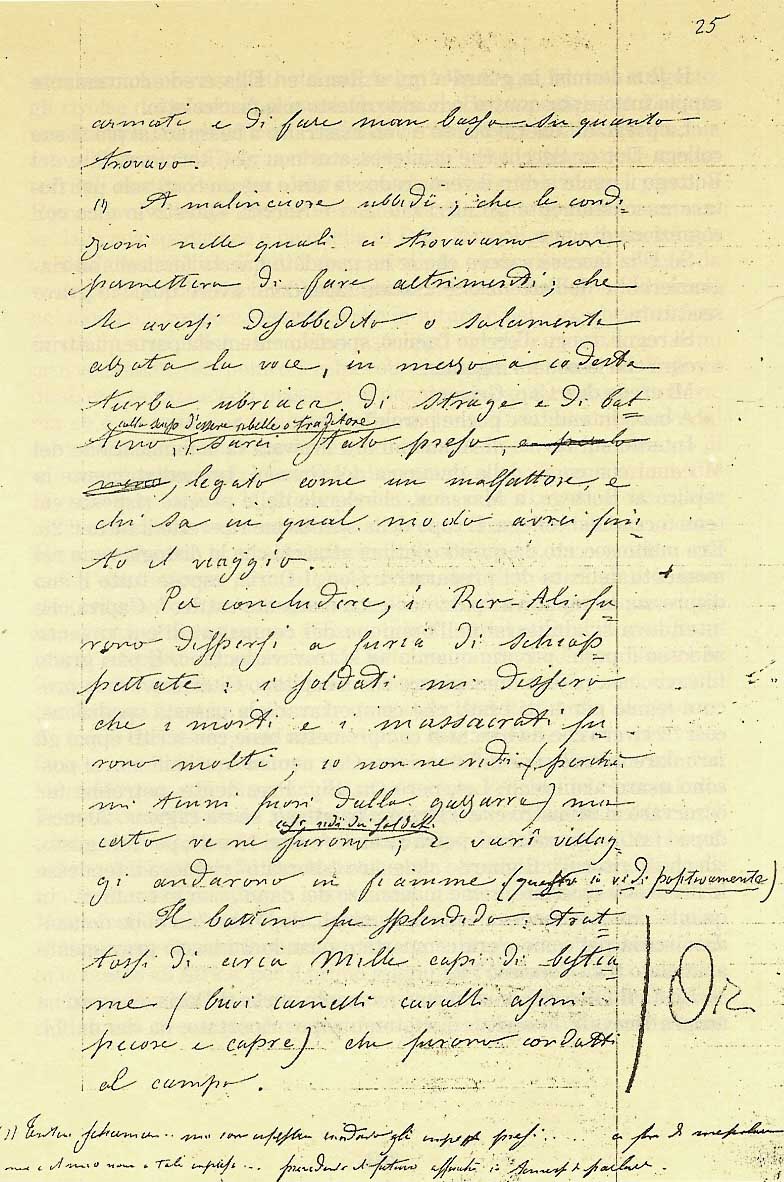

La pagina 25 del Pro Veritate autografo di Matteo Grixoni (Archivio famiglia Lavagetto, Parma) |

|

|