|

Il “ROMANZO TOTALE “

Perché pubblicare un romanzo a puntate su Internet?

L'idea di pubblicare un romanzo a puntate su Internet non è certo nuova, ma in qualche modo questa sorta di divulgazione deve averci solleticato l'inconscio perché anche noi vogliamo sperimentare questa possibilità che offre la moderna tecnologia. Per quanto ne sappiamo, è stato per primo Camilleri, del tutto recentemente, a pubblicare in Italia un racconto a puntate sul quotidiano on line Agrigentonotizie.it aderendo ad un’iniziativa proposta sette anni or sono dal collettivo Kai Zen, che invitò a creare in rete opere letterarie scritte a più mani. Andreetto ed altri nel 2007, hanno pubblicato per Mondadori «La strategia dell’Ariete», distribuita anche sotto licenza Creative Commons. Diversi blog e lo stesso facebook si stanno preparando a pubblicare a puntate su Internet, ma quasi tutti non prendono in considerazione il “ROMANZO TOTALE”. Noi siamo del parere che chi decide di pubblicare a puntate su Internet si deve porre volutamente nelle mani dei lettori, che devono avere la possibilità di intervenire in qualsiasi momento con le critiche più varie ma anche con la consapevolezza di poter influire sull'autore, suggerendo modificazioni sostanziali non solo del testo ma anche dei contenuti. Le critiche e i suggerimenti dei lettori devono essere valutati con giustezza analitica e accettati senza incertezze se migliorano il testo o la trama. In altre parole, si inizia a pubblicare un romanzo senza sapere come arriverà alla fine e quanti saranno gli autori e i collaboratori. L’onestà intellettuale pone come necessità assoluta quella di essere aperti a qualsiasi modificazione se questa migliora la qualità del romanzo. A nostro parere un romanzo pubblicato su Internet a puntate ha poco senso se l’autore non desidera accettare consigli o opinioni. Nei nostri elaborati inseriamo sempre concetti di storia, di geografia, di religione, nonché usi e costumi del Corno d’Africa. In questo contesto gli interventi dei lettori possono essere utili e preziosi per completare o correggere ciò che man mano pubblicheremo. In ogni caso questo è un tentativo e come tale sarà soggetto al giudizio dei visitatori del nostro sito e siamo pronti, qualora la critica fosse oltremodo severa, a ritirare lo scritto e chiudere questa esperienza. Partiamo quindi pubblicando il primo capitolo di “TANTU zanzara del Corno”, invitando il lettore a scriverci al riguardo, assicurando la pubblicazione della sua nota in calce al capitolo relativo, seguita dal commento dell’autore.

TANTU zanzara del Corno

Romanzo di Nicky Di Paolo Foto di Alberto Vascon

Introduzione

Tu non venire da me ed io non verrò da te, disse la malaria. (Proverbio abissino)

La verità è come l’alba, si rischiara poco a poco. (Proverbio abissino)

Il Nilo Azzurro

L’Africa compresa fra il Tropico del Cancro e quello del Capricorno rappresenta la parte più vasta dell’intero pianeta ad essere abitata dalla zanzara anofeles, tristemente famosa in quanto colpevole di trasmettere all’uomo la malaria. Odiata e temuta da tutti, è la femmina la responsabile del contagio, è di notte che assale le sue vittime, è nello stupendo verde africano che si mimetizza in attesa di aggredire l’uomo per pungerlo e sottrargli un po’ di sangue di cui è avida. Lo spregevole insetto, degno di fama vampiresca, non si contenta di succhiare il sangue della vittima ma, mentre trangugia il fiero pasto, rilascia una piccola quantità di saliva, orrendo veicolo del terribile plasmodium, il microscopico essere che causa la malaria. È un malanno questo che, ancora oggi, uccide senza ritegno un’infinità di persone; basti pensare che in Africa muore un bimbo di malaria ogni trenta secondi, oltre un milione di infanticidi impuniti l'anno. La letteratura scientifica, la saggistica e la narrativa sono colme di contributi specifici, quindi scrivere sulla zanzara anofeles potrebbe essere nel migliore dei casi ripetitivo. Se si cerca tuttavia di comprendere il ciclo vitale del plasmodium, appare subito evidente che la zanzara anofeles, al pari dell’uomo, subisce l’aggressione di questo funesto parassita; anche lei è quindi una vittima del plasmodium, ma mai nessuno ha preso in considerazione questo aspetto e tanto meno ha mai pensato di ridurre lo sterminio di questa zanzara cercando invece di sradicare il plasmodium che è il vero killer; in verità studi molto recenti, focalizzati sulla possibilità di apportare modifiche genetiche all’anofeles per renderla resistente al plasmodium, vanno in tal senso. Tutte le volte che mi sono trovato vicino a questa zanzara, non ho avuto il minimo dubbio e ho cercato di combatterla e, più che altro, di pormi in condizioni di evitare la sua puntura. I mezzi per tenerla lontana sono in genere costosi, assolutamente non alla portata degli abitanti del Corno d’Africa. Ho dormito sotto fitte zanzariere e ho riposato dopo aver spalmato moderni repellenti su tutta la cute; ho trascorso le notti in ambienti disinfestati con dispendiosi prodotti chimici, e non ho tralasciato mai di assumere medicinali per la profilassi. D’altra parte ho sempre sofferto pensando a quelle genti africane che sono più o meno drammaticamente e inesorabilmente costrette a convivere con le anofeles. Le complesse catene montuose del Corno d’Africa vanno a formare l’immenso tavolato dell’acrocoro etiopico che è situato a circa 2500 metri sopra il livello del mare ed è risparmiato dalla malaria in quanto l’anofeles non vive al di sopra dei 1500 metri. Gli abissini che abitano l’altipiano hanno sempre saputo di essere fortunati rispetto ai mussulmani dei bassopiani, brutalmente esposti alle febbri alternate così spesso mortali. In questo scritto di pura fantasia, dove i personaggi non trovano riscontro in una realtà passata o attuale, restano tangibili le sensazioni provate a faccia a faccia con l’anofeles: è palese la diversità di approccio alla malaria da parte dell’abitante del Corno prima e dopo la colonizzazione italiana, è chiara la sfida continua dell’africano alla morte, è innegabile l’ineluttabilità del dramma e purtroppo appare sempre più lontana per quelle genti la speranza di una vita migliore.

1

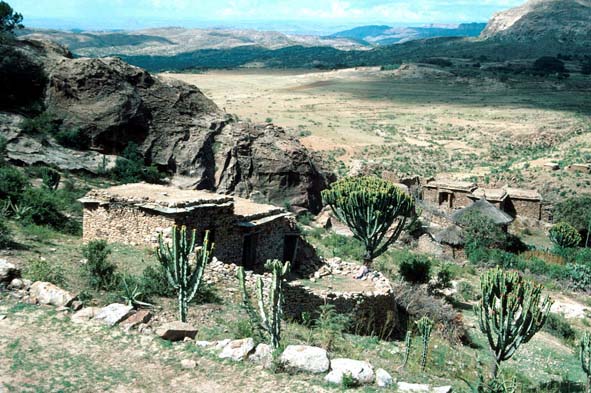

La casa di Yemani era una semplice e tipica dimora dell'Hamasien, la vasta provincia dell’Abissinia che nei primi del '900 si espandeva sul lato dell’Acrocoro Etiopico[1] che volgeva a settentrione; questo mitico lembo di terra africana oggi è parte integrante dell’ Eritrea, ed è stato abitato, millenni prima, da genti nobili che raggiunsero un alto grado di civiltà; chi abitava l'Hamasien era fiero della sua storia e delle sue tradizioni cristiane rimaste immutate nel tempo. Nei primi anni del 1930, la modesta abitazione di Yemani, comunemente chiamata in tigrigno hudmò, faceva parte, assieme ad altre casette molto simili fra loro, del paese d Shumagallè, situato nel medio piano eritreo, poco a nord di Nacfa, paese collegato da una comoda pista. La simpatica hudmò, costruita a ridosso di un bosco in cui crescevano piante delle specie più varie, era stata eretta in muratura con pietre di modeste dimensioni, recuperate in una cava nei pressi del paese, murate con maestria e utilizzando, come materiale di riempimento e allo stesso tempo come collante, una miscela di fango e di sterco di vacca. I muri, una volta asciutti, divenivano ben resistenti e atti a supportare le travature in legno del tetto; quest'ultimo, dopo essere stato armato con idonei paletti, veniva ricoperto di un manto impermeabile di fascine e foglie disposte in modo da non lasciare penetrare acqua, calore e freddo. Semplici finestre e porte finestre, in genere senza vetri, ma essenziali nella loro funzione, garantivano i passaggi e l’aerazione, mentre un’ampia veranda veniva spesso eretta sul lato est della casa da dove, in lontananza e in basso, si intravedevano, nebbie e foschie permettendo, panorami lontani. I pavimenti erano per lo più allestiti con lo stesso impasto impiegato per murare, ma lisciati in modo tale da rispecchiare, una volta secchi, come una ceramica.

Hudmò

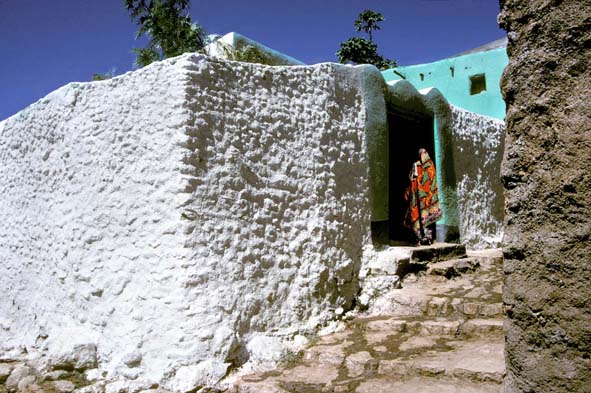

Yemani aveva voluto la sua hudmò isolata rispetto alle altre, ma più o meno tutte le abitazioni erano lontane fra loro per il semplice fatto che il vivere in lande così sterminate e con abitanti così scarsi dava la possibilità di stabilire la propria dimora nel posto dove più piaceva e conveniva, tenendo ferma ed obbligata la vista della casa del capo del paese e quella della chiesa che in genere erano poste distintamente sopra un’altura. Nel Corno d’Africa le hudmò erano una prerogativa dell’Hamasien e di poche altre etnie che abitavano l’acrocoro; in altre province dell’impero etiopico altre genti costruivano case in muratura diverse come ad esempio le abitazioni in stile moresco di Massaua, in stile arabo di Harar o, seguendo ancora tecniche e linee europee, quelle erette a Gondar, ricordo dell’antica architettura portoghese. Nel resto dell’altipiano, tuttavia, la casa, anche se in muratura, aveva nella maggior parte dei casi una forma cilindrica con un grosso palo piantato nel centro a reggere il tetto ricoperto di fascine e di paglia. La casa tonda, come la chiesa tonda, potevano essere edificate a più piani, mantenendo tutte all’interno, al pari dell’hudmò, una semplice divisione in pochi vani essenziali, utilizzando come pareti stuoie appositamente intrecciate, o anche semplici teli; l’arredo era limitato all’indispensabile in quanto l’abissino amava, per la maggior parte del giorno, vivere all’aria aperta a contatto con la terra che coltivava e con gli animali che allevava. La casa era utilizzata per trascorrerci le notti e per il riparo dei neonati, tutto il resto veniva espletato al di fuori, in stretta comunione con la natura e con l’intero creato.

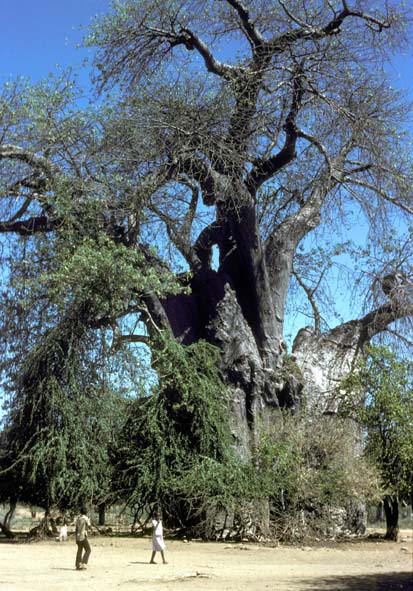

Harar

L’hudmò di Yemani era in quel momento piuttosto affollata: fra proprietari e servi erano in otto ad abitarci, troppi per una dimora costruita per due, massimo tre persone. D’altronde Yemani trovava nella casa paterna tanti vantaggi, ovviando a quelle spese cui sarebbe incorso andando a vivere solo con la moglie, considerato lo scarso guadagno ottenuto con il suo mestiere. Si era sposato con una ragazza del luogo, facendo di tutto per farla accettare, per qualche tempo, nella casa del padre; ci riuscì, ma quella disdicevole situazione era causa di discussioni che, non passava sera, quando tornava dal lavoro, doveva sostenere con i propri genitori. Quelle liti gli sciupavano le belle sensazioni che acquisiva lavorando nei fascinosi boschi che circondavano il paese di Shumagallè. In quelle selve il verde non era il colore predominante: lassù, a media altezza, tra le cime dell’altipiano eritreo e gli infuocati bassopiani, c’era un territorio tanto bello quanto poco conosciuto dagli europei, meglio noto come "Pendici" o più precisamente "Pendici Orientali", quelle rivolte verso il Mar Rosso e "Pendici Occidentali" quelle che all’opposto, guardavano i deserti del Sudan. Le Pendici Orientali erano luoghi ameni dove in genere enormi ginepri e millenari baobab baobab[2] dominavano gli spazi; i baobab in particolare condizionavano i colori con i loro enormi tronchi grigi, stranamente sormontati da scarso fogliame e con nugoli di uccelli che trovavano rifugio nei tanti recessi che si aprivano spontanei negli incavi dei rami giganteschi.

Baobab

Tortore e piccioni dall’occhio rosso erano così numerosi in certi periodi dell’anno, da lasciare pochi spazi agli altri uccelli cosicché, sia le nettarinie, i più piccoli volatili del Corno, che i grandi rapaci, molto numerosi i falchi e i nibbi, unitamente ad altre decine e decine di svariati volatili, dovevano adattarsi litigandosi i pochi spazi che rimanevano per assicurare la loro esistenza oppure ritirarsi e nidificare nei meno comodi ginepri.

Nettarinia

Le Pendici Orientali eritree, a differenza di quelle occidentali, godevano di un clima eccezionale dove le escursioni termiche erano lievi per tutto l'anno superando di rado la temperatura massima di 30 gradi. Anche se l’umidità era scarsa, i contadini riuscivano di solito a fare tre raccolti l’anno, sfruttando il fatto che quella zona usufruiva sia delle piogge che cadevano nell'altipiano da maggio a settembre, sia quelle che interessavano il bassopiano orientale da novembre a febbraio. Erano luoghi dove i monsoni provenienti da oriente si infrangevano sul muro dell’acrocoro e quelli diretti ad est vi trovavano la loro origine. Giusto calore e pioggia per così tanti mesi l’anno, permettevano un abbondante e continua produzione di cereali e di frutta. I boschi di Shumagallè, situati in una zona di transizione tra le Pendici Orientali e quelle Occidentali, lambivano il ciglio delle alte montagne eritree dove tutti gli alberi di alto fusto, mai numerosi, perdevano, anche se imponenti come il sicomoro[3], la loro austerità di fronte all’immensità dei tronchi dei baobab.

Sicomoro

Gli abissini, benché fossero da secoli cristiani, avevano tutti una grande considerazione per questa pianta, attribuendole una natura divina; da essa infatti traevano molti benefici; in pratica veniva utilizzato tutto del baobab. Parti del tronco e dei rami, ridotti in polvere fina, diventavano preziosi rimedi per farne medicazioni o per preparare decotti e tisane. Con le radici gli abissini preparavano un unguento impiegato sia come cosmetico che come tonico muscolare. La corteccia bollita forniva un valido antipiretico, mentre le foglie, finemente tritate, erano la base di unguenti utili per le affezioni della pelle, dalle scottature alle patologie infettive, oppure validi decotti per le malattie dell’apparato respiratorio. Il frutto del baobab era ricercato da tutti gli abitanti dell’Acrocoro per le sue importanti qualità nutritive; dai suoi semi venivano ricavati ottimi oli alimentari, ma anche unguenti prodigiosi per la terapia di alcune malattie della pelle. Il tronco forniva, infine, inesauribili quantità di legna da ardere o, opportunamente scavato all’intermo, funzionava come un enorme serbatoio di acqua. Il baobab era quindi un albero amico dell’uomo verso il quale tutti nutrivano rispetto. Fra gli abitanti del paese di Shumagallè, per la maggior parte dediti alla pastorizia, la vita scorreva tranquilla e solo i continui battibecchi di Yemani con il padre disturbavano la pace del borgo; d’altronde Yemani era uno dei pochi giovani rimasti a vivere, dopo la sua iniziazione, nella casa paterna senza una ragione plausibile e contravvenendo alle sacre abitudini della comunità; abitare in casa del padre dopo essersi sposato, continuando ad ignorare i richiami che da più parti lo sollecitavano ad affrontare la vita da solo in una casa propria, era di per sé piuttosto indecoroso, ma quando Zaitù, la moglie di Yemani, informò la famiglia di essere incinta, il vecchio genitore decise di farla finita e di cacciarli fuori di casa, non solo perchè la situazione era disdicevole e contraria ai costumi della comunità, ma anche perché lui e sua moglie erano stanchi e non se la sentivano di dover lavorare ancora per un altro nipote. Per Yemani divenne quindi impellente la necessità di crearsi una dimora propria e fu per lui naturale rivolgersi per prima cosa a Chidanè, fratello di sua moglie, il quale costruiva magnifiche abitazioni; per questa sua capacità, solo in parte acquisita dal padre, era ricercato in ogni dove. Tuttavia, se chiedere consigli e aiuti al cognato, dati i doveri di parentela, era per Yemani molto semplice, anche per lui, al pari di tutti i compaesani, diventava molto difficile ottenere da Chidanè un qualsiasi intervento inerente alla struttura della casa in generale. Chidanè, giovane e aitante membro di quella piccola comunità abissina, era consapevole della sua innata bravura, ma purtroppo rappresentava anche la personificazione vera dell’apatia; nulla lo interessava ed era un individuo così restio al lavoro che non c’erano denari o lusinghe che riuscissero a smuoverlo dal suo letargo. A onor del vero si impegnava giusto il tempo necessario a racimolare pochi talleri indispensabili al suo sostentamento per poi trascorrere tutto il resto della giornata ad amoreggiare con belle fanciulle o, più semplicemente, a godere del dolce far nulla. Ai margini del paese, nella parte di bosco adiacente alla sua dimora, dove viveva da solo, Chidanè aveva disteso fra i tronchi di due baobab, vicini fra loro, una grande amaca costruita con stuoie e corde di canapa; aveva poi rivestito l’interno del soffice giaciglio con morbide pelli bianco e nere di scimmia colobus e lì soleva trascorrere lunghe ore di quiete in quella accattivante posizione; aveva perfino adattato il suo comodo lettino ai cambiamenti climatici: durante la stagione delle piogge montava l’amaca nel porticato costruito da lui stesso di fronte alla casa e realizzato proprio per quello scopo. Quell’amaca era divenuta oggetto di contesa per molte ragazze nubili e donne sposate che facevano a gara per allietare i lunghi riposi di Chidanè, attratte non solo dalla prestanza fisica del giovane, ma soprattutto da particolari sensazioni che tutte provavano allorché lo conoscevano personalmente.

[1] Attualmente l’Hamasien è la principale provincia dell’Eritrea, stato indipendente e sovrano. [2] Adansonia digitata [3] Ficus sycomorus

INTERVENTI DEI LETTORI

12-1-2011

Caro Nicky, la sua idea di invitare eventuali collaboratori alla stesura della sua opera non è nuova. Già in passato, ed anche attualmente, alcuni scrittori si sono avvalsi dell'opera di ghost writers. La novità della sua proposta sta nel fatto che i suoi collaboratori/recensori/critici/correttori saranno palesi a tutti. Devo dirle che mi sorprende il fatto che lei, ultimamente, scelga per interpreti dei suoi romanzi protagonisti generalmente piuttosto malvisti: prima uno scorpione ed ora una zanzara. Pare che il suo profondo e sincero amore per il Corno d'Africa la spinga a rivalutare anche questi abitatori di quelle terre. Per ora mi astengo da qualsiasi intervento perché un capitolo è troppo poco tanto più che mi è parso di carattere introduttivo e teso a dare le prime pennellate di colore all'ambiente. In attesa, la saluto cordialmente.

angra

2

Un vetusto orologio a muro segnava le undici del mattino di un giorno di Luglio del 1952 quando un piccolo gruppo di passeggeri sbarcò dalla motonave “Africa” sul molo principale del porto di Massaua. Il bastimento, che proveniva dal Kenia, era molto grande e con la sua mole sovrastava le strutture portuali. Come le altre persone scese a terra, Mario Peroni aveva dovuto vedersela in modo drammatico e repentino con il famigerato caldo della costa eritrea; appena uscito dagli ambienti refrigerati del moderno bastimento passeggeri del Lloyd Triestino, varato da pochi mesi e di ritorno in Italia dal suo lungo viaggio inaugurale, Mario non riusciva a capacitarsi che fino a pochi minuti prima si trovasse seduto in un morbido divano dello splendido salone di un piroscafo da favola. Aspettando che la nave entrasse nel porto, si era goduto, per una volta ancora, con un Martini in mano, alcuni dipinti[1] di Edina Altara, pittrice sarda di raffinata eleganza che lui non si sarebbe mai stancato di ammirare. La maggior parte delle opere erano state pitturate direttamente nelle grandi specchiere che occupavano le pareti della sala disegnata da Gio Ponti, per la gioia di chi viaggiava nella prima classe di quella magnifica nave: era capace di trasportare oltre un migliaio di passeggeri, ma lo spettacolo più allettante che si ammirava sull’ “Africa”, era senza dubbio quello offerto da una splendida gioventù che, in viaggio tra il Sud Africa e l’Europa, animava quei locali, apparentemente ideati per favorire la ricerca del piacere. Mario, i sette giorni di viaggio da Mombasa a Massaua, se li era goduti tutti. Aveva conosciuto Elisabeth appena imbarcato a Mombasa; lei era affacciata al parapetto del ponte superiore e guardava con attenzione i volti nuovi di chi stava arrancando su di una stretta e serpeggiante scaletta che rendeva buffi i movimenti delle persone che salivano sulla nave. Quando fu la volta di Mario a imbarcarsi, lei attrasse la sua attenzione sbracciandosi e urlando in inglese parole di benvenuto. Lui era certo di non conoscerla, ma fece in modo che lei si accorgesse dell’errore solo quando erano ormai seduti a un tavolino del bar che costeggiava due lati della piscina di bordo; con l’aiuto di un long drink ebbero modo di fare conoscenza e di decidere di cenare assieme quella sera stessa. Elisabeth, a differenza della maggior parte delle altre ragazze sudafricane, era mora e minuta, ma i lineamenti erano dolcissimi e due grandi occhi verdi risplendevano dei bagliori dell’acqua piatta del porto. Si amarono subito senza perdere un attimo di quel viaggio. Erano ambedue consapevoli che fra loro era nato un rapporto destinato a durare giusto il tempo necessario alla motonave per raggiungere Massaua. Poi la separazione e, più che altro, la differenza di età, lei aveva solo venticinque anni, li avrebbero brutalmente divisi. Capirono però che ogni istante di quel viaggio era prezioso e nulla doveva andare perduto. Non ebbero da rammaricarsi, furono cinque giorni d’intensa passione. Poi dal paradiso era precipitato nell’inferno. Lui era preparato ad un duro impatto ambientale; la costa eritrea aveva una brutta fama in tal senso, ma mai avrebbe potuto immaginare una tale calura. D’altra parte la sua nuova nomina di agente marittimo dell’Agenzia di Massaua del Lloyd Triestino lo obbligava, fra le altre cose, a spostarsi con le navi della compagnia e a risiedere nel porto di destinazione. Non era certo un peso viaggiare nelle rotte dell’Africa Orientale e del Sud Africa dove operavano le motonavi “Africa”, “Asia” ed “Europa”, gioielli del Lloyd che trasformavano i viaggi in allegre crociere. Era il nuovo incarico eritreo a preoccuparlo in quanto non era la meta che aveva agognato da tempo.

Massaua

Ufficialmente, infatti, era stato promosso alla direzione della filiale di Massaua, ma non ci voleva molto a capire che era stato silurato dai vertici del Lloyd per le sue mire eccessivamente ambiziose rivolte alla direzione generale di Mombasa. In quel momento, a metà luglio, sotto un sole infernale, respirando a fatica l’aria arroventata, malediceva se stesso per non essere stato più cauto nello smuoversi senza esternare le sue ambizioni verso la vetta africana della grande compagnia di navigazione. Mario Peroni era prossimo alla cinquantina, ma aveva mantenuto un fisico giovanile: in Africa tutti gli europei, a parte rare eccezioni, mantenevano con gli anni una buona forma fisica, vuoi per il tempo che potevano dedicare a tale scopo, avendo a disposizione, con una modica spesa, una servitù che provvedeva a coprire tutte le loro necessità, vuoi per l’ambiente che stimolava il movimento e permetteva un’alimentazione genuina e salutare. Teneva i capelli cortissimi e il sole aveva provveduto a dare una tinta bronzea alla pelle del capo oltre a quella del viso, tanto da rendere difficile distinguerlo da un meticcio. Due corti baffetti donavano al suo bel sorriso un tocco di mistero, mentre la vivacità dello sguardo tradiva la sua intelligenza. Peroni, diplomato in ragioneria, era giunto in Africa 18 anni prima, dopo aver vinto un concorso di assunzione del Lloyd Triestino che lo inviò subito in Africa, dopo un tanto rapido quanto intenso corso di formazione. Il suo accento, parlando in italiano, malgrado i molti anni vissuti all’estero, manteneva ancora l’originale inflessione della campagna veneta. Nel suo passato c’era stata una breve parentesi matrimoniale, poi era sempre vissuto solo e si sentiva orgoglioso del suo stato di single che gli permetteva di godersi non solo le donne europee, ma anche quelle africane che nel Corno erano particolarmente belle. Fino a quel momento si era considerato un uomo felice, ma quella mattina lo avevano sbarcato in un posto impossibile per la sua drammaticità e, almeno apparentemente, non idoneo alla vita. Non capiva come mai la gente di Massaua che si muoveva intorno a lui, non sembrasse soffrire le sue pene, ma riuscisse a operare normalmente sotto i dardi infuocati che piovevano dal cielo; lui aveva il cuore che batteva all’impazzata, mentre il sudore che colava dalla fronte gli offuscava la vista e un senso di disperazione e di paura gli invadeva l’animo. [1] Il salone di prima classe della motonave Africa del Lloyd Triestino era stato disegnato da Giò Ponti. Grandi specchi dilatavano l’ambiente già di per se vasto. Negli specchi la pittrice sarda Edina Altara aveva dipinto con grande maestria e passione scenari di grande impatto emotivo. L’Africa è stata demolita in estremo oriente negli anni ‘80. Nessuno sa che fine hanno fatto i dipinti dell’Altara.

3

Chidanè, all’età di 37 anni, non faceva nulla di strano per attirare le donne, erano loro che rimanevano inebriate dalla sua complessa personalità. C’era un’altra cosa importante che distingueva Chidanè dagli abitanti di Shumagallè; lui aveva imparato, quando aveva solo sei anni, a leggere e scrivere in tigrigno da un cascì della chiesa di Nacfa: era costui un prete giovane, non solo desideroso di apprendere, ma anche molto ambizioso e con la mente rivolta ad una carriera ecclesiastica. Una quindicina di anni dopo l’occupazione italiana di Massaua, Chidanè imparò, dallo stesso prete, a leggere in italiano: da quel momento, i giornali e le riviste degli europei diventarono una fonte inesauribile di apprendimento di cui Chidanè non poté più fare a meno. Gli ci volle più tempo per imparare a parlare e a scrivere in italiano perché il solito cascì, parimenti interessato alla lingua degli stranieri, non era in grado di aiutarlo in quanto anche lui, a parte la lettura, aveva dovuto partire da zero; tutti e due assieme, ma con motivazioni diverse, affrontarono il nuovo idioma e il religioso si rese presto conto che Chidanè, allora nel pieno della giovinezza, aveva insita un’elevata capacità di apprendimento ed una particolare predisposizione verso le lingue. Ben presto Chidanè superò il maestro. Giornali, libri e riviste, procurati da un carovaniere che riforniva di tutto e periodicamente le comunità che abitavano le terre a nord di Massaua, si ammucchiarono alla rinfusa occupando ogni angolo della casa, compresi gli spazi dedicati alla cucina e al riposo. Dei suoi libri e riviste, rifiutava di disfarsi in quanto amava spesso riprendere in mano un testo già letto per risvegliare ricordi che il tempo nascondeva. Fu proprio dalle pubblicazioni degli italiani che Chidanè comprese quali erano le tecniche costruttive degli europei, gli stili architettonici, l’utilizzo dei materiali, la realizzazione dei servizi. Ben poco di tutto questo era possibile ricreare in una sperduta landa africana, ma Chidanè non si scoraggiava; era capace di adottare, per la costruzione di abitazioni, quelle soluzioni possibili per la loro semplicità e che non richiedevano materiali particolari. Ad esempio imparò a usare il sughero che si adattava bene per rivestire gli interni e il soffitto, così da isolare la casa dal freddo notturno e dal calore del sole; un enorme passo avanti nel rendere confortevoli le hudmò. Apprese fra l’altro l’utilità di separare gli ambienti utilizzando paratie di legno invece dei soliti veli; come conseguenza, nelle abitazioni più importanti, prese a trasformare queste pareti in legno in comode scaffalature che ovviavano alla mancanza di mobili. Capì, fra le altre cose, che le case potevano essere pitturate con i colori più vari e non solo col bianco e giallo, assumendo così un aspetto più allegro. Allorché il padre morì, Chidanè aveva già assunto una propria personalità nella realizzazione di abitazioni particolari ed era ambito da quel settore della popolazione benestante che voleva erigere o risistemare la propria dimora ispirandosi alle case che gli italiani costruivano a Massaua.

Donna tigrina

I compaesani del giovane costruttore, da una parte lodavano la sua bravura nell’erigere hudmò esclusive, impiegando tecniche tanto originali quanto dotate d’impensabili comodità, dall’altra non si stancavano mai di malignare sulla sua indolenza, attribuita da molti alle generose sorsate di sua, la forte birra del Corno che l’abile costruttore si concedeva giorno e sera per potenziare l’effetto ipnotico dell’aerea cuccetta. In vero i paesani detestavano Chidanè, non solo per la sua bravura nel costruire e per la sua capacità di parlare e leggere il tigrigno e l’italiano ma più che altro per i suoi incredibili successi che aveva con le donne e non c’era maschio nel paese che non fosse stato colpito nell’onore come padre, come fratello, come marito, come promesso o altro e quindi che non sognasse la vendetta. La sregolatezza del vivere di Chidanè e l’essere alticcio per buona parte della giornata avevano impressionato e preoccupato il cantiba[1] ed il ras che erano intervenuti più volte per castigare il libertino con sanzioni e pene pecuniarie, ma senza ottenere alcun risultato. D’altra parte i due notabili si guardavano bene dal cacciare Chidanè dal paese per la semplice ragione che non c’era nessun altro in tutta la provincia che fosse in grado di erigere abitazioni o per lo meno nessuno bravo al pari suo.

[1] Cantiba: capo del villaggio

Continua |