|

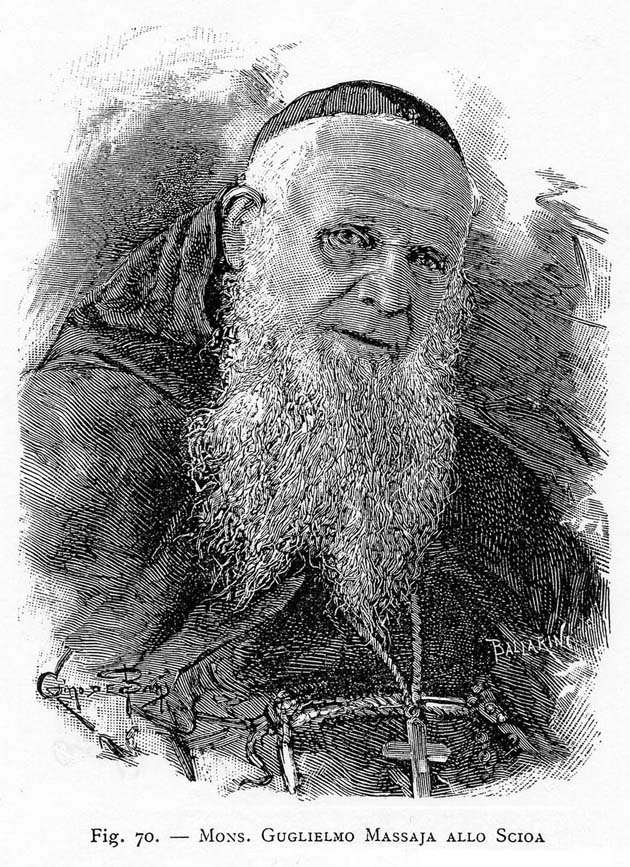

Il Cardinal Guglielmo Massaja Nicky di Paolo e Alberto Vascon

|

|

Esiste in Africa qualcuno che merita di passare alla storia per aver offerto la propria esistenza, senza alcuna preclusione, al servizio dell’umanità, rischiando ogni giorno la propria vita, ma al contempo felice di poterla offrire a Dio? E’ nostra convinzione che la figura di questo “eroe” è senza dubbio da ricercarsi fra i tanti missionari cattolici che da quasi due secoli operano nel Corno d’Africa. La maggior parte di loro è stata spinta alla più alta prova della propria fede da un vero sentimento profondo, la cui esistenza può essere l’unica spiegazione del coraggio, della determinazione e della consapevolezza di un probabile martirio che questi religiosi hanno avuto sempre nel loro cuore. Con le dovute eccezioni, naturalmente.

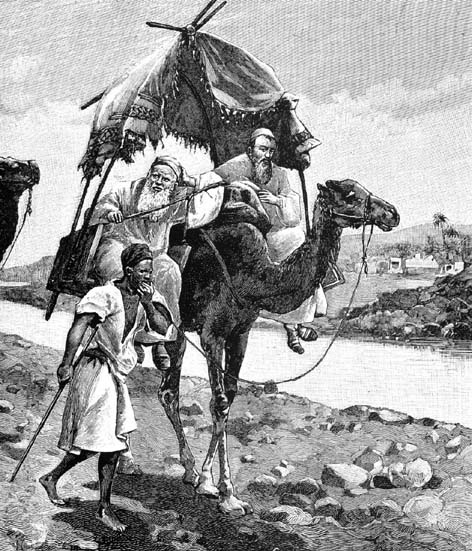

Guglielmo Massaja, Cecchi 1885 A noi, che abbiamo vissuto tanti anni sull’acrocoro, è stata offerta l’opportunità di osservare con i nostri occhi il quotidiano operato dei missionari e non possiamo far altro che ringraziarli, perchè oltre ad assistere in maniera consistente la popolazione indigena, sono stati sempre di grande conforto ed aiuto anche per noi italiani. Il nostro pensiero va quindi a tutti i missionari che hanno operato e operano nel Corno d’Africa, religiosi e religiose, alcuni dei quali sono riusciti in imprese epiche e degne di menzione. Che dire di suor Maria Nora, che è riuscita a fondare dal nulla, all’Asmara, un’università di tutto rispetto che funziona tuttora, o di monsignor Marinoni, vicario apostolico dell’Eritrea che, tra il 1941 e 42, riuscì a salvare tanti italiani dalla terribile prigionia che gli inglesi infliggevano in Kenia e in India ai nostri militari dopo la sconfitta di Cheren? Il padre di uno di noi si salvò grazie a questo missionario che lo aiutò a nascondersi e ad evitare di essere catturato ed imbarcato sulla “Nova Scotia”, nave che divenne tristemente famosa per essere stata silurata e affondata nel Canale del Mozambico. Questi personaggi non sono stati, purtroppo, oggetto di pubblicazioni e sono destinati a cadere nell’oblio. A differenza di loro, con i suoi 12 monumentali volumi autobiografici intitolati “I miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etiopia”, divenuti un classico della bibliografia missionaria cattolica, il Cardinal Massaja si è imposto all’attenzione di molti, rivelandosi uno dei più grandi missionari-esploratori italiani. Il Massaja riuscì a vedere stampati i primi cinque volumi, mentre gli altri sette furono pubblicati dopo la sua morte. Lorenzo Antonio Massaja nacque nella borgata “La Braja” di Piovà d’Asti (oggi Piovà Massaja) l’8 giugno 1809, settimo di otto figli di Giovanni e di Domenica Maria Bertorello, un’agiata famiglia piemontese. Destinato per vocazione al sacerdozio, e assolutamente convinto di voler partire missionario in Africa, il 6 settembre 1826 vestì l’abito dei cappuccini, mutando il proprio nome in Guglielmo da Piovà, in onore del fratello maggiore, don Guglielmo, anche lui frate cappuccino e deceduto non ancora quarantenne. Fra Guglielmo fu ordinato sacerdote nel 1832 a Vercelli e all’inizio dell’agosto del 1834 prese servizio religioso all’ospedale Mauriziano di Torino, dove rimase fino al 1836. Il Massaja con una certa ritrosia fece buon viso a quella destinazione che lo teneva lontano dai suoi fermi obiettivi. Non si scoraggiò e cercò di apprendere più nozioni di medicina possibili con la certezza che gli sarebbero state d’estrema utilità nella sua futura missione. Non doveva essere un individuo comune se in quel periodo divenne assistente spirituale del futuro re Vittorio Emanuele II e confessore dello scrittore Silvio Pellico e del futuro san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Fu poi “lettore” di teologia e filosofia a Moncalieri-Testona, ma la sua primitiva limpida vocazione non poteva essere ulteriormente ignorata dai suoi superiori e nel 1846 fu trasferito al convento del Monte dei Cappuccini a Torino, e qui, il 12 maggio dello stesso anno, fu nominato Vescovo titolare di Cassia e primo Vicario apostolico della regione dei galla, in Etiopia. La cerimonia della consacrazione avvenne a Roma il 24 maggio, ed il 6 giugno il novello prelato s’imbarcò da Civitavecchia con destinazione Alessandria d’Egitto. A 35 anni Guglielmo Massaja prese finalmente contatto con l’Africa, dalla quale doveva allontanarsi solo altrettanti anni dopo. Le parole del Massaja, scritte alla fine della sua missione, ci aiutano, meglio di qualsiasi altra cosa, a tratteggiare la sua complessa personalità: Dopo trentacinque anni di Apostolato tra popoli barbari e musulmani, condannato all’esilio, e allontanato per l’ottava volta da quei paesi ch’erano stati l’oggetto delle mie fatiche e della mia predilezione, e dove contava finire i miei giorni, io mi ero ritirato a Roma, per continuare ad assistere di là i miei figli etiopici, almeno con la preghiera: quando, senza che nemmeno vi pensassi, mi venne ingiunto dai Superiori di scriver la storia della mia lunga Missione.

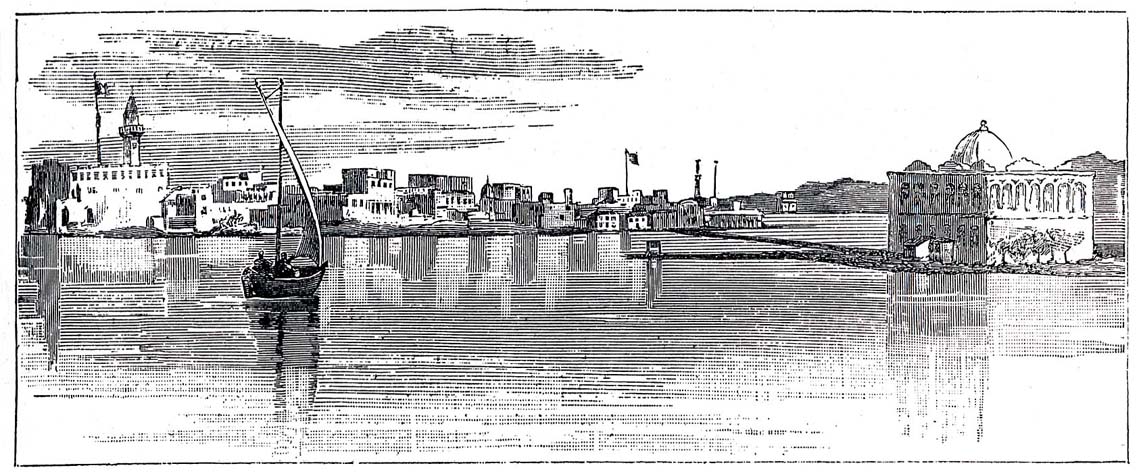

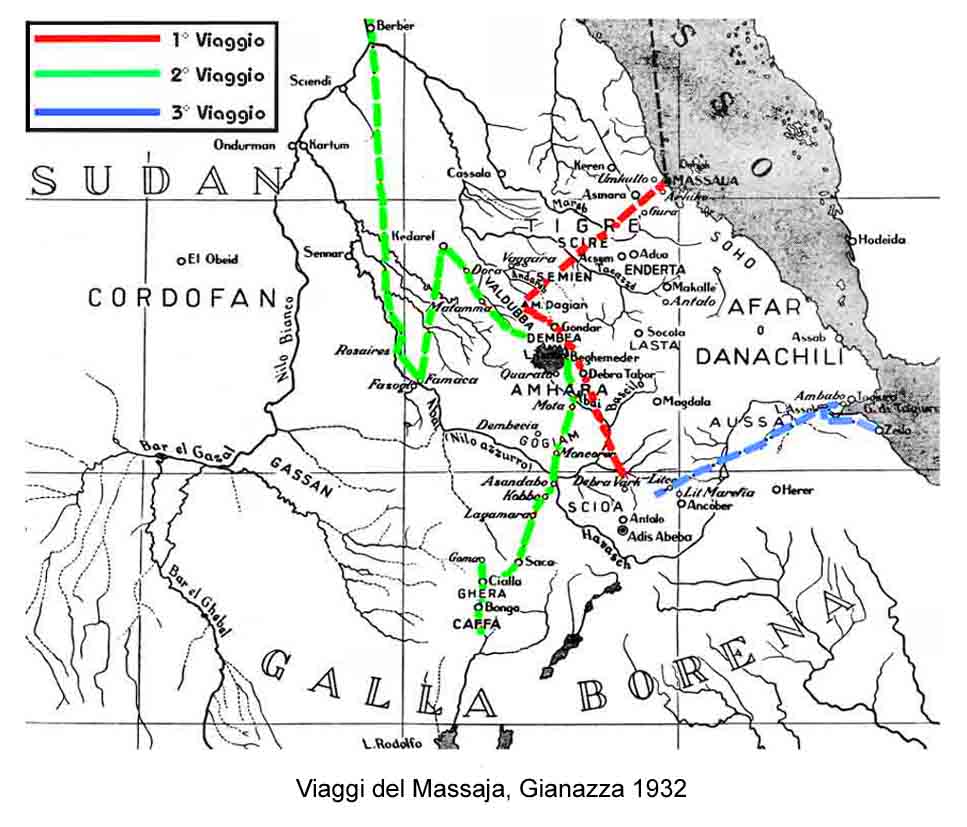

La copertina del secondo volume Era modesto nel raccontare il suo vissuto africano: otto traversate del Mediterraneo, dodici del Mar Rosso, quattro pellegrinaggi in Terra Santa, quattro assalti all'impenetrabile fortezza dell’acrocoro abissino partendo dal Mar Rosso, dall'Oceano Indiano e dal Sudan; inoltre, quattro esili, altrettante prigionie e ben 18 eventi che lo portarono a rischiare seriamente la vita, fanno collocare questo personaggio nella leggenda. Il 26 ottobre il Massaja giungeva per la prima volta a Massaua, dove il 28 dello stesso mese incontrava Giustino De Jacobis, Prefetto Apostolico dell’Abissinia, anche lui ben noto missionario nel Corno, e l’8 dicembre partirono assieme verso l’interno del Paese. I 35 anni della sua attività missionaria sono oggi suddivisi classicamente in tre periodi: 1) Il periodo di approccio, che va dall’imbarco a Civitavecchia fino allo sbarco a Massaua dove si trattenne a lungo. Perlustrò i litorali del Mar Rosso e del Golfo Arabico nel vano tentativo di trovare una via, i mezzi ed i lasciapassare che lo facessero giungere nelle terre dei galla, nel centro dell’Etiopia. Il 1849 lo trovò sempre fermo a Massaua dove consacrò vescovo il De Jacobis. Poi, avversato dal metropolita Abuna Salama II, fu costretto nel 1850 a tornare in Europa a riorganizzare la sua missione.

Massaua, Massaja 1885-95 Il primo impatto fu sicuramente il più difficile. Quando aveva l’opportunità di parlare con gli abissini, trovava, infatti, insormontabili difficoltà a sostenere che la sua religione era meglio della loro. In verità gli abissini si erano convertiti al cristianesimo 1500 anni prima e non riuscivano a comprendere la sottigliezza teologica che divideva i due credi. Avevano ragione, perché anche oggi non si riesce facilmente a capire la differenza fra il cosiddetto monofisismo etiopico e il cattolicesimo. La dottrina etiopica è perfettamente in sintonia con quella cattolica. L’ortodossia dei cristiani d’Etiopia è stata riconosciuta da Papa Pio XII che, nell’Enciclica Sempiternum Rex Christus… del 1951, confermando la sostanziale identità tra la dottrina etiopica e quella cattolica, afferma che il monofisismo etiopico è un monofisismo puramente verbale, e che il dissidio fra cristiani d’Etiopia e cattolici è dovuto unicamente ad una insignificante diversità di termini. Gli indigeni apprezzavano tutti l’hakim, così era anche chiamato il Massaja nel Corno per le sue doti terapeutiche che superavano di gran lunga quelle dei debterà, tanto che la fama lo precedeva nei suoi viaggi e trovava sempre, prima di far ingresso in un villaggio, nutriti gruppi di indigeni ad aspettarlo per salutarlo e indurlo a improvvisare subito un ambulatorio.

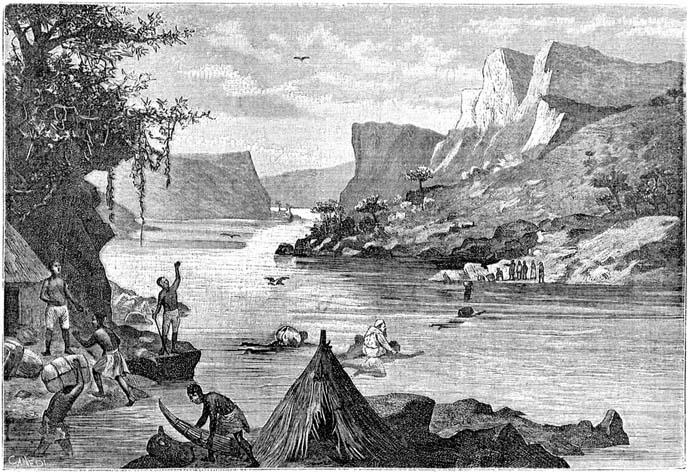

Attraversamento dell’Abbai, Massaja 1885-95 I ras ed i capi dei villaggi si univano in genere al resto della popolazione e tutti apprezzavano l’opera del Massaja. Il clero etiopico però non poteva tollerare questo frate straniero che faceva tanti proseliti, ed è proprio con i preti abissini che dovette combattere per tutta la durata della sua missione. 2) La missione galla propriamente detta. Le amicizie coltivate prima di imbarcarsi per l’Africa lo aiutarono a trovare fondi e salvacondotti indispensabili per raggiungere il territorio dei galla in Etiopia in veste di missionario cattolico. Raggiunse la regione del Gudrù nel 1952 e qui fondò la sua prima missione sul ciglione di Assandabò, alla confluenza del Guder con il Nilo Azzurro, una cinquantina di chilometri a nord-est del lago di Finciaa, che oggi copre la verde palude Ciomèn.

Il ciglione di Assandabò sul Nilo Azzurro, la prima missione del Massaja

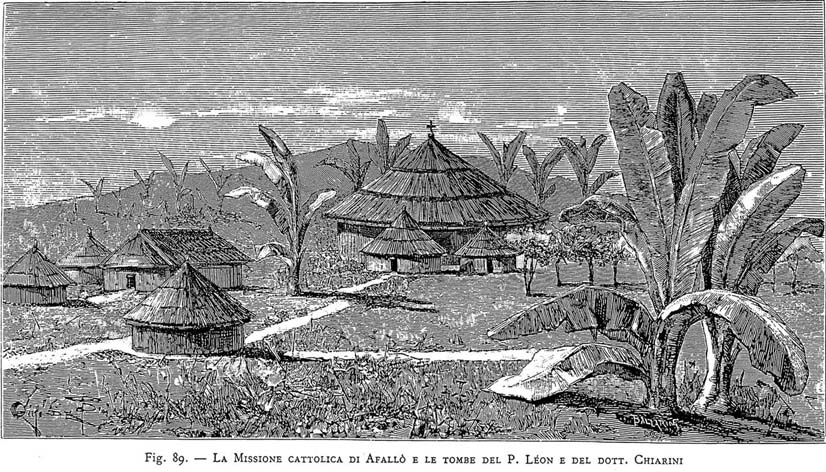

Il pittoresco paesaggio della palude Ciomèn Più a sud, nei pressi del Ghibiè, fondò la missione di Lagamàra, dove rimase fino al 1859, ad Afallo nel Ghera, dove sono stati sepolti Padre Léon des Avanchère e Giovanni Chiarini, e a Bonga nel Caffa.

La missione di Afallo presso Gimma, Cecchi 1885-87 Decise quindi di rientrare in Europa a trovare fondi, ma Teodoro II lo trattenne lasciandolo partire solo in seguito. Si recò in Francia dove fondò nel 1866 a Marsiglia il collegio S. Michele per l’educazione dei giovani galla e pubblicò la prima grammatica ed il primo catechismo in quella lingua. Per la sua missione trovò aiuti in denaro perfino dall’imperatrice Eugenia e dal consorte Napoleone III. 3) La missione scioana. Mentre attraversava lo Scioa nel 1868 per raggiungere nuovamente le sue missioni nel sud dell’Etiopia, fu catturato da Menelik re dello Scioa che intuì le qualità del Massaja e lo obbligò a restare con lui come consigliere reale. Il Massaja non si perse d’animo, ma anzi sfruttò l’ascendente che aveva sul re, divenuto poi imperatore nel 1889, e fondò missioni anche in quella regione: ai piedi dei monti Entotto fondò una missione presso le sorgenti di acqua termale di Finfinnì, dove la regina Taitù andava a fare i bagni. Qui la regina convinse Menelik a fondare la capitale dell’impero, che fu chiamata Addis Abeba, Nuovo Fiore. In questo periodo il Massaja sfoggiò doti di alta e fine diplomazia, ideando e realizzando nel 1872 due importanti obiettivi; il primo fu la creazione dell’ambasciata etiopica in Italia. Il novello ambasciatore fu ricevuto subito a Napoli da Vittorio Emanuele II.

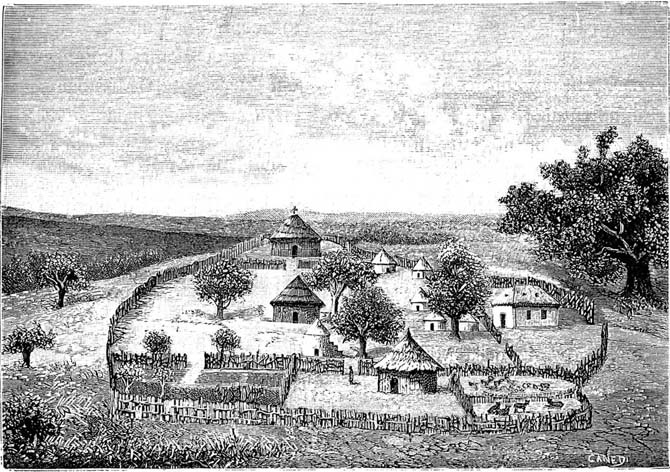

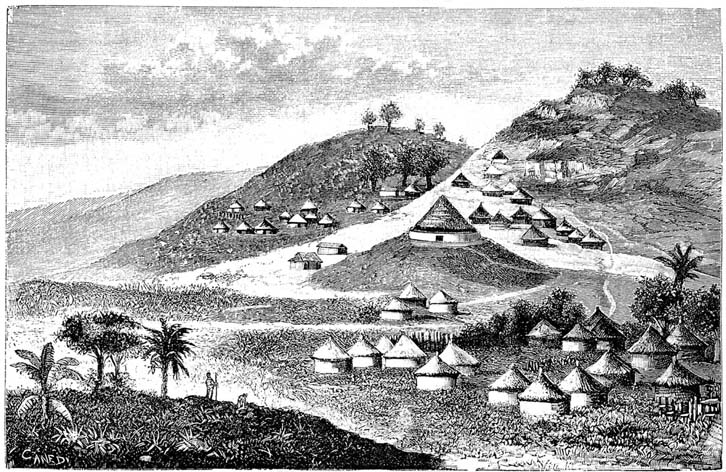

La missione di Finfinnì, Massaja 1885-95 Il secondo fu la spedizione geografica italiana in Etiopia, che il Massaja fu capace da una parte di convincere Menelik ad accettarla e dall’altra di farla organizzare al governo italiano. Fu così fondata, nel 1877, la stazione geografica di Let Marefià, a pochi chilometri da Ancober. Queste due imprese gli valsero prima la nomina a Grande Ufficiale dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro e poi, nel 1879, la nomina a plenipotenziario del “Trattato d’amicizia fra S.M. il re d’Italia e S.M. il re dello Scioa”, ma la seconda fu di gran lunga più importante perché pose la prima base di ingresso dell’Italia nel Corno.

Ordine di Menelik scritto a Massaja di recarsi a visitare certe persone

La valle di Let Marefià presso Ancober Non tutti i sovrani e i ras etiopici erano come Menelik che stimava il Massaja e lo sfruttava per le sue doti; il re Johannes IV infatti, sobillato dal clero etiopico che vedeva nel Massaja un pericoloso rivale, lo temeva. Nel 1879 Iohannes IV lo esiliò, ma il Massaja riuscì a fuggire attraverso luoghi desertici dell’Etiopia per cercare di passare inosservato. Alla fine, gli ci volle un anno d’indicibili traversie per poter raggiungere il porto di Suakin in Sudan, dove giunse nel 1880. Il viaggio fu così disastroso che Massaja rischiò più volte di morire, tanto che i suoi collaboratori gli allestirono una bara, che lui usò come letto e come lettiga. Giunse a Suakin provato e malato, ma riuscì ad imbarcarsi per Gerusalemme dove, una volta rimesso, decise di rinunziare al Vicariato Apostolico dei galla. Massaja può senza ombra di dubbio essere definito il vero missionario; un uomo che dormiva poche ore per notte per riuscire a portare a termine tutto quello che riteneva doveroso fare come ministro di Dio. Anche se non era laureato, aveva una buona preparazione in medicina che sfruttò, impiegando idee del tutto innovative, nel trattamento di malattie gravi proprie di quei luoghi, malattie che terrorizzavano gli etiopici. Veniva chiamato in Abissinia “Padre del Fantatà (vaiolo)” in quanto si dimostrò capace di prevenirlo, vaccinando la popolazione quando in Europa questa pratica era ancora oggetto di studio e discussione. La medicina che riuscirebbe a saturare l’intera giornata di qualsiasi medico ai tropici, non fu certo la sola attività del Massaja. Un altro dei suoi punti fondamentali era la scuola, intesa principalmente come preparatoria all’abito talare.

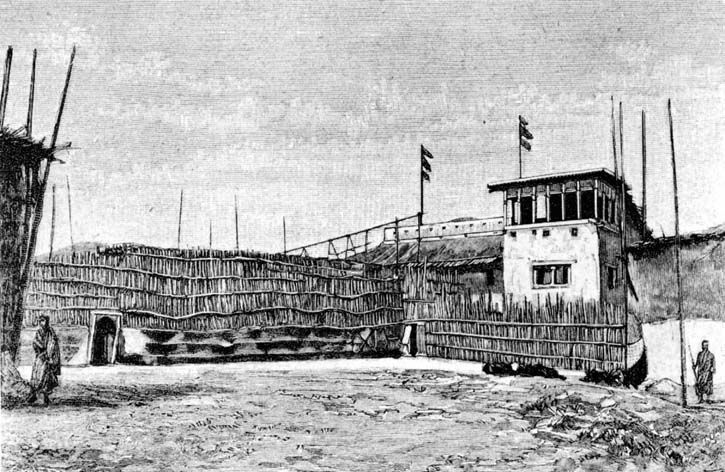

Il ghebbì di Giovanni IV a Macallè, Massaja 1885-95

In viaggio verso Suakin, Massaja 1885-95 Nel periodo che fu consigliere di Menelik, sfruttò al massimo la sua posizione per combattere senza riserve la schiavitù, mirando alla sua totale abolizione e si trovò sempre in prima linea facendosi promotore di centri assistenziali, di iniziative per prevenire la carestia, la siccità, cercando in tutti i modi di pacificare le tribù in lotta fra loro. Come tutti i veri missionari, visse in povertà in quanto tutto quello che otteneva dai potenti lo donava ai poveri. Cercò intensamente di promuovere lo sviluppo agricolo e di aiutare i poveri col coraggio di dire ai governanti sempre quello che pensava, senza la paura di prevedibili e sicure ritorsioni, ma mantenendo una prudenza oculata che gli assicurò presso la corte imperiale abissina una grande autorità morale.

Il ghebbì di Menelik ad Entotto, Massaja 1885-95 Leggendo le sue ampie memorie si capisce subito che il Massaja, oltre che missionario, era anche scienziato. Aveva appreso le nozioni fondamentali della ricerca in biologia e medicina durante gli anni trascorsi all’ospedale di Torino. Vale la pena di riportare qualche suo rigo per comprendere la sua capacità nell’osservare e nel descrivere: ……“ Continuando le osservazioni, cominciai a rompere il grande vaso e, staccatone un grosso pezzo, lo mandai a riporre fuori della casa. Allora, nella parte del vaso donde era stato levato il pezzo, cominciò un lavorio, così lento ed animato, che in meno di mezz’ora, fu rifatta una nuova parete, sicché vennero nascoste tutte le cellule scoperte; il pezzo staccato fu abbandonato, disperdendosi le formiche fra i crepacci del terreno. Replicai più volte lo stesso distaccamento, e sempre con il medesimo effetto, tanto nel vaso, quanto nei pezzi che allontanavo. Finalmente, giunto a rompere fino alla metà del gran vaso, trovai ancora quasi un sacco di grano; e cavatolo fuori, in poco tempo fu chiuso dalle formiche quel vuoto con nuova parete”….. L’attività scientifica arrivò all’apice quando riuscì ad attuare la prevenzione di alcune malattie tropicali, delle quali la principale, come abbiamo già ricordato, fu il vaiolo. Per adempiere al già accennato compito di dare l’istruzione ai giovani indigeni, dovette trascrivere in amarico, a mano, numerosi manuali scolastici. Costruì centri assistenziali, se non veri e propri ospedali, durante i momenti di guerra e di carestia. Favorì la pacificazione nelle lotte tribali; spronò l'incremento e lo sviluppo delle genti d’estrazione agricola.

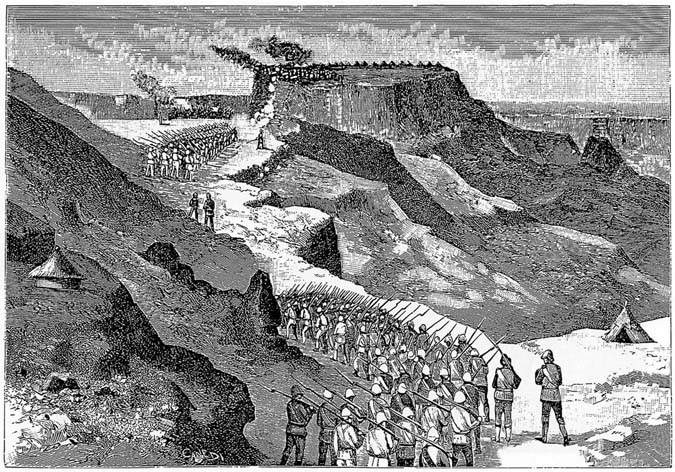

La spedizione di Lord Napier all’assalto di Magdala, Massaja 1885-95 Il giovane governo italiano che cominciava ad elaborare piani espansionistici nella vicina Africa, si rese conto della favorevole posizione del Massaja e lui, nei limiti dettati dal suo abito talare, favorì le prime missioni diplomatiche e scientifiche. Esistono documenti che dimostrano il ruolo del Massaja nel fornire all’Italia informazioni preziose sulle condizioni dell’Abissinia ancor prima dell’acquisto di Assab da parte della Compagnia Rubattino. È difficile riuscire ad immaginarsi una giornata missionaria del Massaja. Per farci rientrare tutto doveva sicuramente alzarsi prima dell’alba e sfruttare parte della notte. Possiamo dedurre che avesse un fisico eccezionale dove sicuramente la fede poteva giocare come fattore di moltiplicazione delle forze: ce ne doveva avere tante per essere il responsabile di tante missioni, per venir riconosciuto come unico valido uomo di medicina in zone vastissime, per operare come maestro e docente di scuole elementari e di teologia, per agire come uomo politico e soprattutto come missionario evangelico.

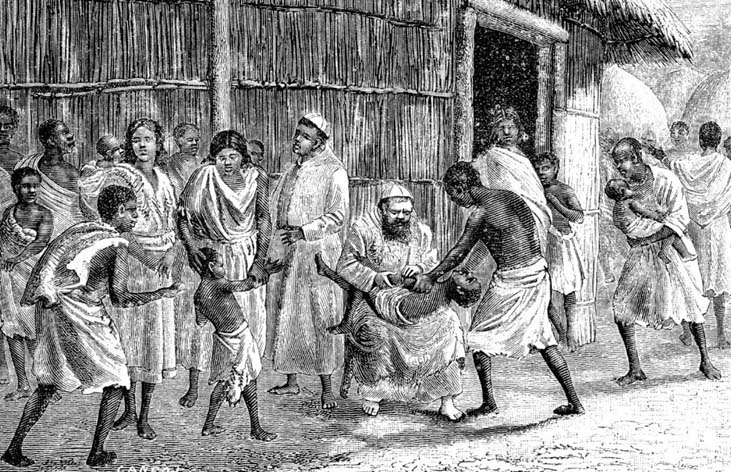

Il Massaja vaccina i bambini contro il vaiolo, Massaja 1885-95 4) Periodo postmissionario. Il 2 agosto 1881 il suo mecenate Leone XIII lo consacrò Arcivescovo di Stauropoli e il 12 novembre 1884 lo elevò cardinale. Lo stesso pontefice lo invitò a scrivere le sue memorie che lo fecero conoscere al mondo. Esse rappresentano ancora oggi un ottimo punto per la comprensione dell’Abissinia dell’800. Nel cinquecentesco convento dei cappuccini di Frascati curò ed archiviò la grande raccolta di materiale raccolto (armi, suppellettili, costumi ed oggettistica la più varia). Ispirò numerosissimi missionari e influì mirabilmente su molti fondatori di congregazioni religiose, guadagnandosi questo meritato elogio: "E voi, umile figlio di s. Francesco, il cui nome fecero glorioso e venerando le diuturne e immense fatiche sostenute fra barbare genti per la propagazione della fede, collo splendore della romana Porpora diffonderete più viva la luce di quella vita apostolica, di cui foste nobilissimo esempio; mostrando al mondo, che lo disconosce, quanto bene possa meritare della vera civiltà anche un umile alunno del chiostro, animato dal soffio della carità di Gesú Cristo".

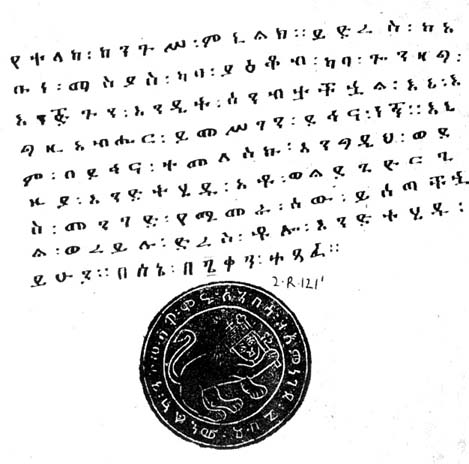

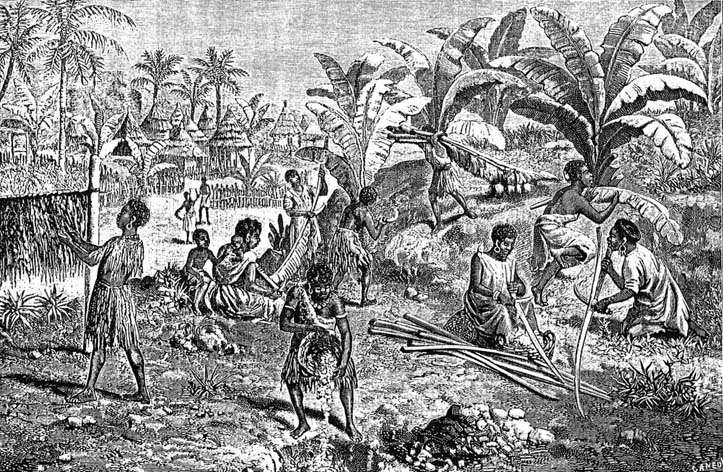

Lavorazione della musa ensete, Massaja 1885-95 Il Massaja accettò l’invito di Leone XIII, ma fece qualcosa di più di quanto richiestogli: i suoi ricordi piacquero così tanto che l’editore fece tradurre e pubblicare i suoi scritti in varie lingue; la fama del valente missionario si diffuse per tutto il mondo, inserendosi autorevolmente tra i capolavori della letteratura missionaria internazionale. La morte del Massaja, avvenne a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 6 agosto 1889, ed in quella occasione il Papa esclamò: "È morto un Santo!". Nel 1892 gli venne eretto un monumento a Frascati, opera dello scultore Cesare Aurelj, che fu collocato nella Chiesa dei Cappuccini. Sempre a Frascati nel 1909 fu inaugurato il suo “Museo Etiope”. Il museo, allestito nell'appartamento privato del prelato ed inaugurato nel 1909, raccoglie numerose armi, costumi, disegni, stampe, fotografie, libri, pergamene ed oggetti della cultura abissina, individuati dal Massaja durante la sua opera missionaria. Vi sono anche esposti mobili ed effetti personali del cardinale, che facevano parte della modesta dimora locata nella quiete del Convento dei Cappuccini, dove visse gli ultimi anni. Nel piccolo museo si raccolgono molti oggetti personali quali la tunica bianca che il Massaja indossava nella sua missione in Etiopia, i paramenti sacri, il cappello cardinalizio, un prezioso taccuino di ricordi, un bicchiere di corno, quadri, oggetti artistici, lettere autografe a lui dirette da insigni personaggi politici del tempo come Crispi, e una piccola biblioteca. Nell’ottobre 1907 una missione abissina visitò a Frascati la tomba del cardinale Guglielmo Massaja: in quell’occasione il signor Gioacchino Farina, promotore delle onoranze all’illustre missionario italiano, consegnò al capo della missione, una lettera per l’imperatore Menelik dove richiedeva un po’ di materiale per meglio allestire il museo del Massaja. Circa un anno dopo, il Farina ricevette dal Negus due bellissimi denti di elefante, accompagnati da una lettera, scritta in amarico da Menelik. Nella missiva il monarca etiopico evidenziava la sua amicizia e rispetto per il cardinale. Nel 1914 iniziarono i processi per la sua beatificazione, chiusi nel Marzo 2004. Lo Stato italiano gli dedicò nel 1952 un francobollo da 25 lire, realizzato dall’artista Mario Colombati. La salma del cardinal Massaja è conservata nella chiesa dei Cappuccini di Frascati. Leggendo i suoi diari, colpisce soprattutto in Massaja l'alta personalità spirituale, unita a sentimenti d’altruismo e ad un desiderio d’avventura. Lo capirono anche i politici di allora, che tentarono di cavalcare la tigre vincente. Decisero che l’ormai famoso missionario aveva avuto una vita da film e quindi, negli anni trenta, per la precisione nel 1939, fu presentato al Festival di Venezia una pellicola dal titolo Abuna Messias. Un vero e proprio kolossal promosso dal regime fascista con lo scopo di utilizzare questa figura come simbolo per le future conquiste imperiali del Duce. Il film ebbe la regia di Goffredo Alessandrini, fedele di Mussolini, e vinse la palma d’oro. Girato a Cinecittà vantò l’impiego di 250.000 comparse, 500 metri cubi di legname per le costruzioni, 50.000 metri di pellicola, un vero e proprio kolossal ancora oggi visionato dagli amatori.

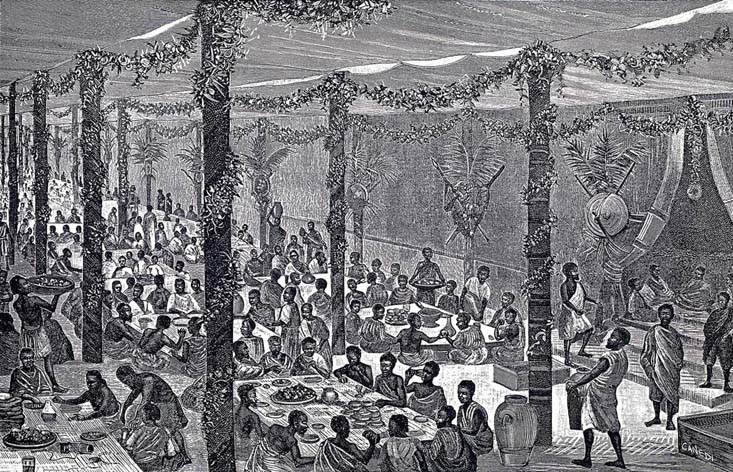

Banchetto alla corte di Menelik, Massaja 1885-95

L’opera del Massaja fu ripresa, agli inizi del ‘900, dai Missionari della Consolata di Torino.

|