Il 28 ottobre

giungeva a Massaua, dove il 26 successivo incontrava

Giustino De Jacobis, Prefetto Apostolico dell’Abissinia,

ed assieme mossero verso l’interno del Paese l’8 dicembre.

In Etiopia

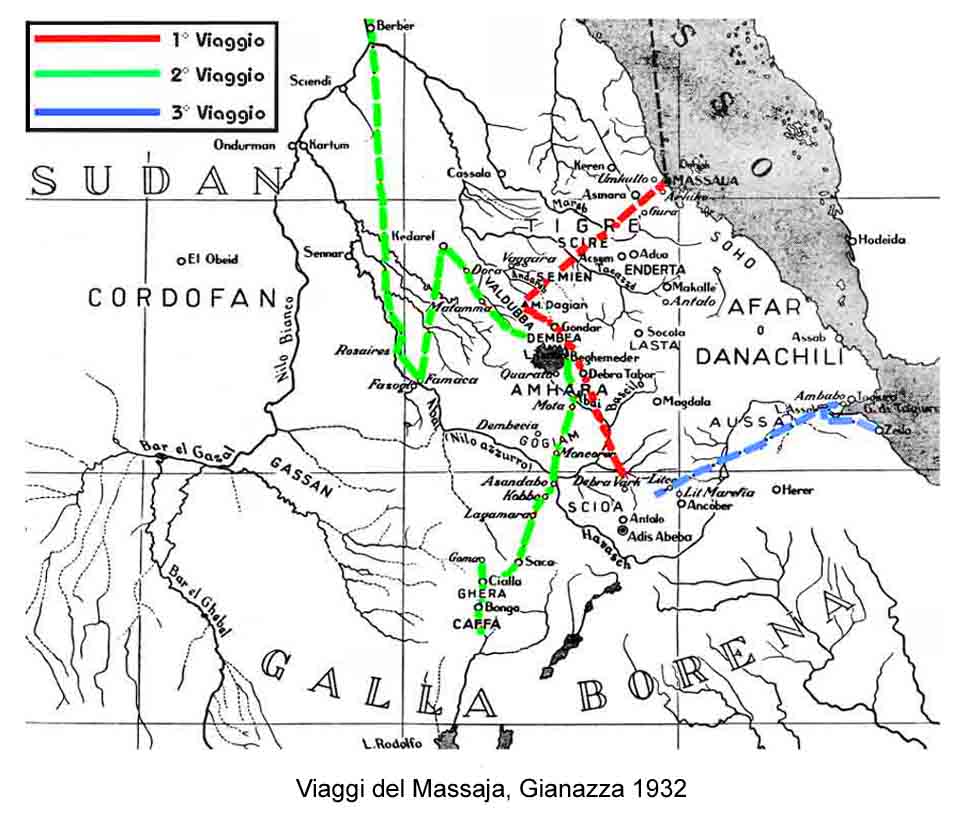

Monsignor Massaja rimase per 35 anni e la sua attività

missionaria viene oggi suddivisa in tre periodi:

1)

Il periodo di penetrazione:

va dall’imbarco a Civitavecchia fino allo sbarco a Massaua

dove si trattenne a lungo. Perlustrò i litorali del Mar

Rosso e del Golfo Arabico nel vano tentativo di trovare

una via, i mezzi ed i lasciapassare che lo facessero

giungere nelle terre dei Galla, nel centro dell’Etiopia.

Il 1849 lo trovò sempre fermo a Massaua dove consacrò

vescovo il lazzarista Giustino De Jacobis. Poi,

osteggiato dal metropolita Abuna Salama II fu costretto

nel 1850 a tornare in Europa a riorganizzare la sua

missione.

2) La missione galla propriamente detta.

Le amicizie coltivate prima di imbarcarsi per l’Africa lo

aiutarono a trovare fondi e salvacondotti indispensabili

per raggiungere il territorio dei Galla in Etiopia in

veste di missionario cattolico. Ripartì per l’Africa nel

novembre del 1852 e questa volta raggiunse prima l’Ennarea

dove fondò la sua prima missione (1854) e poi il Kaffa.

Anche qui fondò un’altra missione (1855); un’altra ancora

a Lagamara-Gimma nel 1859 e nel 1862 a Gudrù, in una

specie di esilio decretatogli dal re Abba Gomol. Decise

quindi di rientrare in Europa a reperire fondi, ma Teodoro

II lo trattenne lasciandolo partire solo l’anno

successivo. Si recò in Francia dove fondò nel 1866 a

Marsiglia il collegio S. Michele per l’educazione dei

giovani galla e pubblicò la prima grammatica ed il primo

catechismo in quella lingua. Per la sua missione trovò

aiuti in denaro dall’imperatrice Eugenia e dal consorte

Napoleone III.

|

Foto di Alberto Vascon |

|

|

|

Il

ciglione di Assandabò, sul Nilo Azzurro, la prima

missione del Massaja. La valle del Nilo qui è

profonda 1.400 metri. |

3) La missione scioana.

Mentre attraversava lo Scioa nel 1868 per raggiungere

nuovamente le sue missioni nel sud dell’Etiopia, venne

catturato da Menelik II che lo obbligò a restare come

consigliere reale. Non si perse d’animo, ma fondò missioni

anche in quella regione: importante quella di Finfinnì,

elevata nel 1886 a capitale dell’Etiopia con il nome di

Addis Abeba.

E’ in questo

periodo che diede prova di grande diplomazia, appoggiando

e realizzando nel 1872 l’ambasciata del re dello Scioa che

venne ricevuta a Napoli da Vittorio Emanuele II e la

Spedizione Geografica Italiana in Etiopia. Queste due

imprese gli valsero prima la nomina a Grand’Ufficiale

dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro e poi, nel 1979, la

nomina a plenipotenziario del “Trattato di amicizia fra

S.M. il re d’Italia e S.M. il re dello Scioa”.

Nel 1879 Iohannes

IV lo esiliò, e Massaja dovette, durante la stagione delle

piogge, raggiungere a tappe estenuanti Suakim, dove

giunse un anno dopo nel 1880. ll viaggio fu tanto

disastroso che Massaja fu più volte sul punto di morire

tanto che i suoi collaboratori gli allestirono una bara,

che lui usò come letto e come lettiga. Giunse a Suakim in

brutte condizioni, ma riuscì ad imbarcarsi per Gerusalemme

dove decise di rinunziare al Vicariato Apostolico dei

Galla.

L’attività

missionaria del Massaja fu quanto mai intensa: ebbe come

base l’obiettivo costante dalla formazione della gioventù,

spingendola al sacerdozio, abbinando alla evangelizzazione

un autentica promozione umana, combattendo di persona

contro le malattie endemiche, in particolare contro il

vaiolo: veniva chiamato dagli etiopici “Padre del Fantatà

(vaiolo)”. Lottò senza riserve per l’abolizione della

schiavitù, e si trovò sempre in prima linea facendosi

promotore di centri assistenziali, di iniziative per

prevenire la carestia, la siccità, cercando in tutti i

modi di pacificare le tribù in lotta, di promuovere lo

sviluppo agricolo. Visse sempre di poco, tutto quello che

riusciva ad avere lo donava ai poveri, col coraggio di

dire sempre quello che pensava ai potenti, senza alcuna

paura di ritorsioni, ma al contempo con una prudenza

oculatissima che gli assicurarono una grande autorità

morale.

4)

Periodo postmissionario.

Il 2 agosto 1881 il suo mecenate Leone XIII lo consacrò

Arcivescovo di Stauropoli e il 12 novembre 1884 lo elevò

cardinale. Lo stesso pontefice lo invitò a scrivere le sue

memorie che lo fecero conoscere al mondo. Esse

rappresentano ancora oggi un ottimo punto per la

comprensione dell’Abissinia dell’800. Nel cinquecentesco

convento dei cappuccini di Frascati curò ed archiviò la

grande raccolta di materiale raccolto (armi,

suppellettili, costumi ed oggettistica la più varia).

Ispirò numerosissimi missionari e influì mirabilmente su

molti fondatori di congregazioni religiose. Morì a San

Giorgio a Cremano (Napoli) il 6 agosto 1889.

Nel 1892 gli venne

eretto un monumento a Frascati, opera dello scultore

Cesare Aurelj, collocato nella Chiesa dei Cappuccini, dove

nel 1909 venne inaugurato il suo Museo. Nel 1914

iniziarono i processi per la sua beatificazione. Lo Stato

italiano gli dedicò nel 1952 un francobollo da 25 lire,

realizzato dall’artista Mario Colombati.

L’opera del

Massaja fu ripresa, agli inizi del ‘900, dai Missionari

della Consolata di Torino.