|

APPUNTI SUI PAESAGGI DI ADUA |

|

Valeria Isacchini, 25-3-09

Le avevo immaginate diverse, queste zone, a guardare certe incisioni e disegni d’epoca: ancora più aspre, più difficoltose, di montagne affiancate e minacciose, di catene allineate, separate solo da strettissimi valloni, da burroni scoscesi, costoni da salire e ridiscendere, tra cui lo sguardo non ha modo di spaziare, territori tipici da imboscate continue ed attacchi proditori. Prima dell’alba, le vedevo cupe, ardue, a controllare inutilmente una conca su cui tecnici cinesi stanno attuando una deflagrante espansione edilizia e stradale.

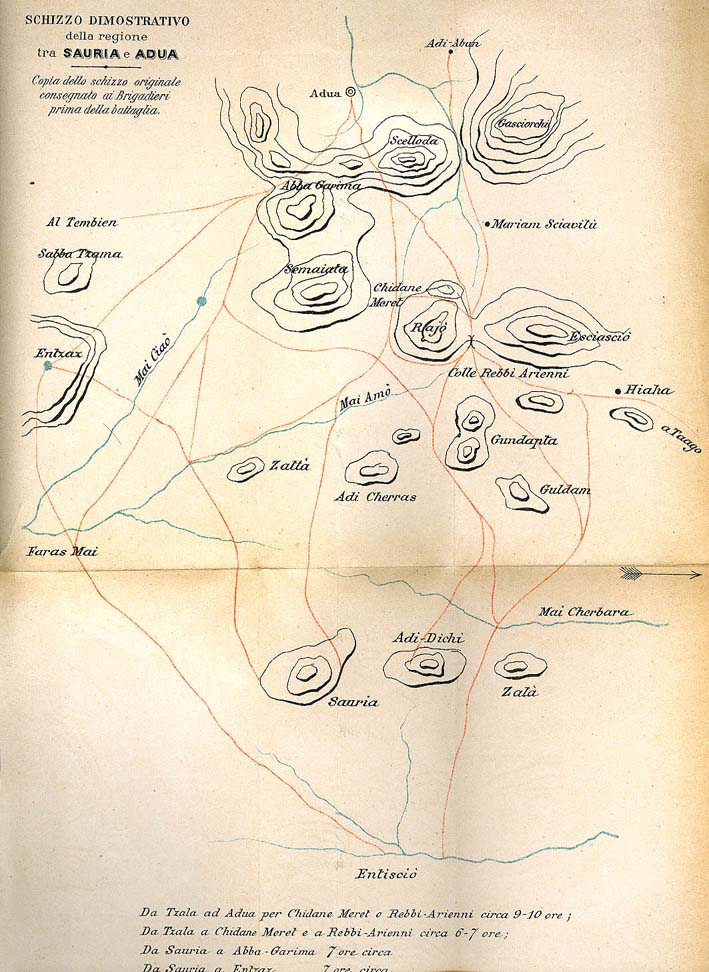

Alba sui monti di Adua

Invece, avvicinandomi, scoprivo un paesaggio in cui le montagne erano separate da ampie giogaie, da vallate aperte. Ero arrivata in Etiopia proprio il 2 marzo, che là è festa nazionale, il giorno della vittoria di Adua; non il periodo più adatto, alla fine della stagione secca, quando l’aria è densa di foschia polverosa, per cui le lontananze si fanno grigie. Negassi Brehanè, la mia guida, è originario di quelle valli, sua padre abita ancora nei pressi. Lui invece si era trasferito in città, ma per ogni persona che incontrava lungo il sentiero era tutto un festeggiamento e un abbracciarsi e un chioccolare delle donne e uno stringersi la mano, spalla contro spalla, con gli uomini. Seguivamo, grosso modo, le tracce del percorso dell’esercito di Menelik, da Adua verso Est, incontro ai farangi che scendevano dall’Eritrea. E scendevano affidandosi a una mappa clamorosamente sbagliata, e con una tale serie di errori di approssimazione, di disorganizzazione, di faciloneria[1] che, se anche avessimo vinto (e , nonostante tutta l’incredibile serie di scollegamenti nei comandi, a momenti, perfino, ce la facevamo...), tuttavia avrebbero dovuto far tremare vene, polsi e spine dorsali degli Alti Comandi per alcuni decenni. Ma probabilmente, anche se avessimo vinto, dato che “i generali non imparano niente e per pigrizia preferiscono sempre combattere la guerra precedente”[2], non avremmo imparato nulla, e avremmo serenamente continuato a confidare nello Stellone. Questo lo schizzo che fu consegnato prima della battaglia:

Da O. Baratieri, Memorie d’Africa (1892-1896), Torino, Fratelli Bocca, 1898(l’orientamento della mappa ha l’Ovest in alto)

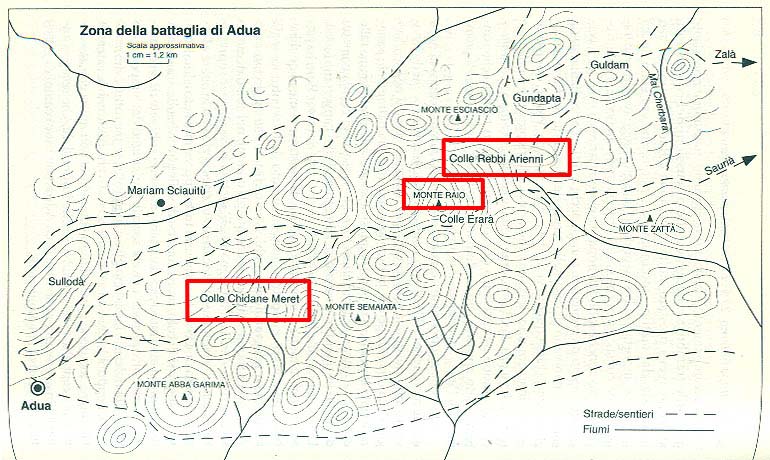

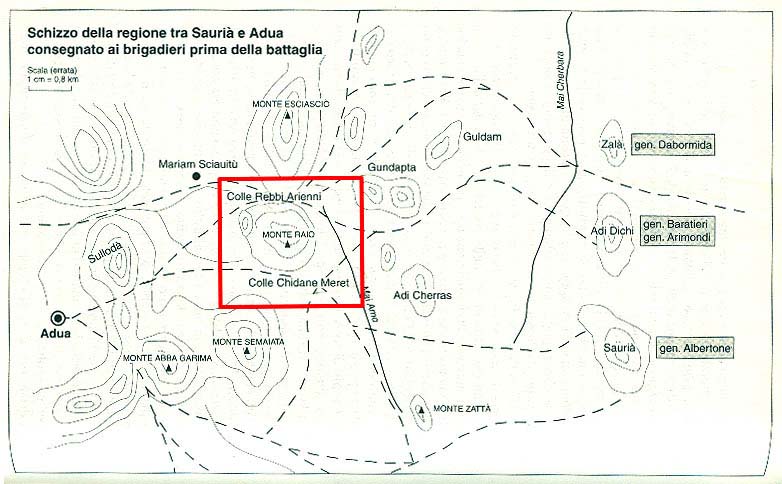

Aggiungo, per ulteriore chiarezza, il confronto tra le mappe come si trova nel testo di Domenico Quirico:

Schizzo della zona di Adua secondo Quirico

La mappa consegnata ai generali Arimondi, Da Bormida, Albertone ed Ellena prima della battaglia, confrontata con il rilevamento corretto della zona (da D. Quirico, cit., pp. 232, 234); da notare in particolare i clamorosi, gravi errori nella posizione di Chidane Mehrèt, Raio, Rebbi Arienni su cui, nelle intenzioni del gen. Baratieri, le colonne avrebbero dovuto attestarsi formando un’unica linea di fronte.

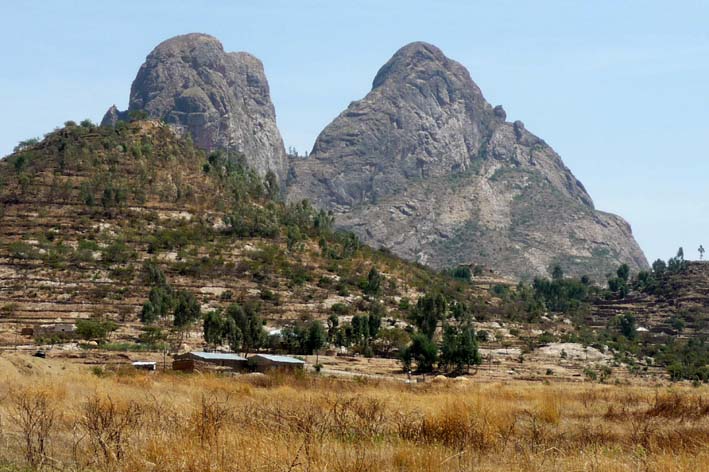

Già il giorno prima, andando a Yehà, avevo incontrato quei monti. Andando verso Nord, avevo visto l’Enda Chidane Mehrèt, a sinistra, e l’Abba Garima a destra:

L'Abba Garima e il Chidane Mehrèt

E avevo anche imparato a riconoscere l’inconfondibile dente del Raio, che da qualsiasi parte lo si guardi è un faro di riferimento:

Il Raio

Il 9 marzo mi sono fatta accompagnare in mezzo a quelle montagne. Avvicinandosi al Chidane Mehrèt, si vedono quelli che mi sono presentati come i primi, e unici, “memoriali” della battaglia: due larghe tombe circolari, sormontate da lastre rossastre, costituiscono, secondo la mia guida Negassi, un cimitero dei soldati etiopici. Ma non mi è possibile accertare se non si tratti invece, magari, della battaglia combattuta nel 1936. Pollera, nel 1928, visitando accuratamente i luoghi, non ne fa cenno nel suo testo.

Una delle due tombe collettive davanti all’Enda Chidane Mehrèt

Nella pianura in primo piano era schierato il grosso dei circa 20.000 uomini [3] di Ras Maconnen (il padre del futuro Negusa Neghèst Hailè Selassié), che erano il nucleo di punta dei più di 100.000 uomini delle truppe di Menelik[4]. È strano, ma nonostante il giorno della vittoria sia di festa nazionale (il 2 marzo, quando si festeggiò il risultato, non il 1°, quando si combatté), non mi risulta esista ad Adua un monumento, un memoriale, un cippo qualsiasi dedicato da parte degli etiopici a questa battaglia. Solo un’ insegna bilingue del “Caffè della Battaglia” sembra ricordare quel che lì è successo, affiancato a una grama aiuoletta polverosa, con immondizie di plastica e seminascosta da una baracchetta di lamiera, in cui qualche italiano in tempi lontani pose una croce latina con la speranzosa rassicurazione: “Non dobbiamo dimenticarvi”…

Ci inoltriamo nella valle ai piedi dell’Enda Chidane Mehrèt, verso Est.

Ai piedi dell’Enda Chidane Mehrèt

C’è nella valle un cumulo di sassi, a ricordare forse il primo colpo, forse il primo colpito; da queste parti, non è facile separare, non dico la storia dalla leggenda, ma neanche le leggende dai miti o dalle tradizioni familiari: Negassi mi parla di suo nonno, che fu ascari (devo ancora conoscere un eritreo o un etiopico che non mi parli di almeno un nonno ascari…) e che a suo dire combatté ad Adua e fu ferito... ‘Sti nonni pare che abbiano spesso combattuto ad Adua, e siano stati feriti… Ho l’impressione che anche Negassi (ma non è l’unico) confonda e mescoli senza problemi date, generazioni, e forse perfino bandiere... almeno, mi assicura che il nonno ha avuto dall’Italia anche la pensione, e che con quella è riuscito a pagare un paio di funerali ed un matrimonio a certi parenti…. In effetti, i primi colpi furono sparati ben più vicini ad Adua, quando gli ascari del tenente Buono, giunti quasi in vista della città, si scontrarono per primi con le forze etiopiche[5].

La sella dell’Enda Chidane Mehrèt

Il cumulo, sormontato da lastra, che indicherebbe il luogo del primo scontro

Dopo aver lasciato sulla destra il profilo spezzato del Semaiatà

Il Semaiatà

arriviamo in vista dello sperone inconfondibile del Raio, il centro della battaglia, da cui Baratieri assistette alla resistenza e poi allo sfascio dei suoi battaglioni. Ghebrè mi traduce le parole di Negassi: “Là c’è un cimitero italiano…con una scritta… là, vedi, sul monte, dove c’è del grigio….” Non vedo niente, ma sono certa di non avere mai sentito parlare di cimiteri italiani sul Raio, e voglio vedere la scritta, perciò chiedo a Negassi se possiamo andarci. Deviamo dal sentiero, ci arrampichiamo a un gruppo di abitazioni da cui i soliti, numerosissimi, curiosi, incontrollabili bambini decidono di accompagnarci. Risaliamo ancora per una mezz’ora una specie di strettissimo e ripido vallone, che probabilmente nella stagione delle piogge è un torrentello impetuoso, e arriviamo a un lastrone di roccia. La cima del Raio è lì vicina.

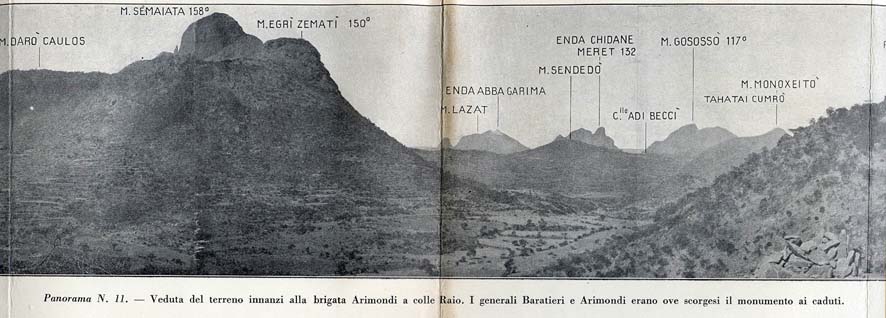

Il lastrone

Di fronte, dal lastrone, la visuale comprende tutta la valle. Sono esattamente nel punto da cui Baratieri e Arimondi, verso le 9,30 /10 di quella mattina del 1 marzo, “presero posto sul gran lastrone di pietra ove è ora il cumulo di sassi a ricordo dei caduti, e dal quale il terreno antistante si presenta come è indicato dal Panorama n. 11”[6] Nel giro di poche ore, intorno a loro ci sarebbe stato un macello.

Dal libro del Pollera

Sempre secondo Pollera, fu qui che Arimondi, “colpito a un ginocchio cadde poco al di sopra del gran lastrone di pietra dal quale aveva assistito col generale Baratieri alle varie fasi della battaglia, e con ogni probabilità ivi fu trucidato dagli assalitori ubriachi di vittoria”[7]. Si vede bene, da quel punto, la lunga spaccatura che incide di traverso il dente del Raio, nella quale si rifugiò un gruppetto di italiani, che continuarono a combattere ancora per tutto il 2 marzo. Solo la mattina del 3 gli Etiopici, finito il fuoco dall’alto, riuscirono a raggiungerla, trovandovi solo dei morti.

Lo stesso paesaggio del panorama di Pollera, ma a colori

Il paziente Ghebré continua a tradurre: pare che il posto sia chiamato dai locali “la morte del maggiore”; chiedo la pronuncia in tigrino, suona qualcosa come “ Muhmat Monjor” E poi il gruppo di sassi, citato da Pollera, con la scritta. Ho guardato intorno, ma lì l’Etiopia sembra fatta solo di sassi monocromi: non ha polveri più chiare o più scure, terre o sabbie colorate… ho provato ad usare una biro per evidenziare un po’ i caratteri incisi, ormai consumati:

AGLI ITALIANI MORTI COMBATTENDO 1.3.1896

Negassi e i ragazzini mi indicano qualcosa. C’è una grotta alla base del lastrone, se ne intravede l’apertura. Dentro, ci sono delle ossa, che a loro dire costituirebbero quello che mi era stato indicato come “il cimitero degli italiani”.

La grotta

Le ossa nella grotta

Non so se sia vero, comunque scatto alcune foto. Sono parecchie, sottili, abbastanza lunghe; potrebbero essere di braccia. Pollera ricorda che il seppellimento delle salme italiane, pochissime delle quali identificabili, avvenne tre mesi dopo la battaglia; lui stesso, recandosi sui luoghi quasi trent’anni dopo, ad ogni passo trovava ossa e teschi. Sull’altro lato del Raio, verso Est, il 3° battaglione indigeni del maggiore Galliano, agli ordini del generale Ellena, si era fermato, dopo la marcia notturna, presso l’acqua di Mai Amò, tra il Ghendepta e il Raio, prima dello sfortunato balzo verso il monte.

I locali fanno provvista d’acqua

Le due punte del Ghendepta. In primo piano, a sinistra, il Rebbi Arienni.

Rebbi Arienni e piana del Ghendepta videro le truppe di riserva del generale Ellena, costantemente assottigliate da un disorganico quanto inutile stillicidio di richieste di rinforzi, combattere l’ultima difesa, prima della rotta.

“Ci sono luoghi nella storia in cui si sono combattute atroci battaglie, migliaia di uomini si sono massacrati, hanno guardato per l’ultima volta il sole e commesso per sopravvivere terribili atrocità, spesso inutilmente; luoghi in cui ci si accorge del carattere totalmente artificiale della guerra, dello spazio abissale che separa gli scopi da esso perseguiti, terre, onore, ricchezza, fama, e l’enormità dei sacrifici necessari a raggiungerli. È la sensazione che si prova davanti alle distese un tempo desolate ora serene di Verdun, sulle sabbie afose e inutili di El Alamein, tra le pietre assetate del Carso. Adua è uno di questi luoghi.”[8]

[1] Non ho certo intenzione di ripercorrere cause, tappe e conseguenze della battaglia; ma non posso evitare di ricordare certe clamorose e delinquenziali balordaggini come ad esempio, oltre all’evidenziata dannatissima approssimazione delle carte: la mancanza di telegrafi ottici (che pure si supponeva di avere); l’invio di 2500 uomini nelle retrovie per procurarsi vettovagliamento; la diminuzione da 130 a 90 colpi in dotazione a ogni batteria, perché parte dei muli per il trasporto erano appunto impegnati con i battaglioni di vettovagliamento (il che, secondo i calcoli di Quirico, comportò 2000 proiettili in meno)… e via elencando.

[2] D. Quirico, Adua, la battaglia che cambiò la storia d’Italia, Mondadori, p. 101

[3] 15/16000 per A. Pollera, La battaglia di Adua del 1° marzo 1896 narrata nei luoghi ove fu combattuta, Firenze, Carpigiani e Zipoli, 1928; 25.000 per S. Pierre Pétridès, Le héros dAdua : Ras Makonnen, prince d’Ethiopie, Parigi, Plon, 1963

[4] Tra i 110.000 e i 123.000 secondo A.Pollera, , cit.; 139.000 (più quelli dell’artiglieria imperiale) secondo S.Pierre Pétrides, cit.

[5] D. Quirico, cit. p. 249-250

[6] A. Pollera, cit. p. 70

[7] A. Pollera, cit. p. 127 [8] D. Quirico, cit. p. 186

|