|

Nel dibattito che, nella seconda

metà dell'800, divise l'Italia tra sostenitori di colonie o

penitenziarie o libere o politiche, fu la costa africana del Mar

Rosso ad essere prescelta come

base di un primo insediamento italiano. Di qui prese l'avvio quella

che, dal 1° gennaio 1890, fu detta

la Colonia Eritrea,

il primo territorio

coloniale in assoluto di tutta la storia italiana.

Nel 1857 Leone Carpi aveva

chiesto al governo piemontese di occupare una

parte delle coste sud-occidentali

del Mar Rosso1 e

Giuseppe Sapeto, nel 1863,

aveva scritto a Michele Amari,

ministro dell'Istruzione, per consigliargli a sua

volta l'occupazione di uno scalo nello stesso mare2.

Del resto, era il tempo in cui

l'apertura del Canale di Suez si approssimava

sempre più e, a detta di molti,

anche l'Italia avrebbe avuto da guadagnare dalla nuova via marittima3.

Perché non ricordare allora Nino Bixio che, nel 1861, aveva

sostenuto la necessità di stabilirsi in un porto del Mar Rosso, e

sempre in vista dell'apertura

del Canale di Suez? Bixio aveva parlato proprio di Assab, la

località tutt'altro che

paradisiaca che poi fu, nel bene e nel male, il primo insediamento

italiano in Africa4.

C'erano state anche alcune

missioni in Mar Rosso, tra cui quella del 1867 affidata

dal Menabrea, presidente del Consiglio, alla r. n. Ettore

Fieramosca, comandata

dal capitano di fregata Bertelli, ma

l'iniziativa non aveva avuto

nessun seguito, anche perché il Bertelli si era detto contrario

all'occupazione di qualsiasi punto del litorale africano a

sud di Suez, giudicato arido ed inutile5.

L'idea di occupare una località

del Mar Rosso era comunque destinata a divenire

realtà di lì a due anni e per merito di Giuseppe Sapeto un ex

missionario lazzarista che aveva raggiunto l'Etiopia, ovvero l'Abissinia, nel 1838,

fondandovi le missioni

cattoliche e alternando agli incarichi religiosi anche qualche

mandato politico a favore

della Francia (che all'epoca era la vera protettrice delle missioni

in Africa). Propaganda Fide, nel 1861, non gli aveva

rinnovato l'incarico per

varie ragioni e Sapeto aveva deposto l'abito talare. Era poi tornato nel

Mar Rosso per incarico del

Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio ed era

stato ricompensato dall'Amari con la creazione di un'apposita cattedra

di “civiltà e lingua

araba” all'Istituto tecnico di Genova6.

Sapeto non aveva cessato di

tentare la realizzazione dei

suoi progetti nel Mar Rosso.

Nel 1864, inaugurando a Genova il

suo corso di lingua araba, aveva

tenuto un discorso altisonante

in cui è possibile cogliere alcuni passaggi interessanti:

“Noi abbiamo assistito al Risorgimento d'Italia dal suo

sepolcro millenario in mezzo d'immensa necropoli seminata di teschi

di martiri. Ma ciò non basta. L'Italia sente tuttavia l'inerzia del

diuturno suo sonno: il cuore le batte, ma lo spirito suo è

tuttavia infiacchito da regolare torpore, la sua persona rifinita

con le cicatrici, a malapena rimarginate... Ha di mestieri pertanto

che il moto la vivifichi e raffermi in prosperosa esitanza, aitante

col motto taumaturgico surge et ambula, sorgi, cammina e va'

a lavorare nella mia vigna...; attendi al lavoro che ingagliardisce il corpo, che è

l'alito puro delle virtù, la fonte della tua ricchezza e l'ancora di

speranza di tua grandezza e

potenza futura: surge

adunque, et ambula, lavora, lavora, studia e sempre lavora”.

7

Questo era un invito ad agire

al più presto, tanto più che -

osserva Angelo Del Boca - "nel 1869, primo ministro il generale

Luigi Federico Menabrea, conservatore e uomo di fiducia del re, i

tempi sembrano ormai

maturare per dar corso, seppure con grande prudenza, alla prima fase

dell'espansionismo italiano"8.

Il merito di iniziativa di

Sapeto è innegabile e - avverte sempre Del Boca -

anche gli ambienti politici

italiani sono "ben disposti all'avventura coloniale",

compresi la monarchia sabauda,

il governo della Destra allora al potere e parte della

borghesia mercantile.

Nel maggio (o nel giugno) del

1869 Sapeto inoltrò al nuovo ministro

dell'Agricoltura Minghetti9

un Memoriale in cui proponeva l'invio nel Mar Rosso

di un console italiano e l'acquisto di una stazione mercantile e

militare, con lo scopo di

proteggere il commercio italiano. Sapeto sollecitava un pronto

intervento, possibilmente prima dell'imminente apertura del

Canale di Suez che avrebbe

scatenato (come poi fu) nuovi appetiti franco-britannici sulle coste

africane. Proponeva le località di Khur Amera sulla costa

araba del mar Rosso o Dumeira sulla costa africana10.

Sapeto, che "non si da pace se

non trascina anche l'Italia sulle coste

del Mar Rosso"11

ed ha ottenuto "benevole assicurazioni"12

da Minghetti, torna alla

carica nel settembre del 1869, quando è imminente l'apertura del

Canale. Porta, questa

volta al Menabrea, un Promemoria che dovrebbe superare le

lungaggini burocratiche

dei Ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura, ma avendo visto

che le cose vanno sempre per le lunghe, si rivolge direttamente al

re Vittorio Emanuele II

tramite il ministro della Real Casa, Gualtiero. Il re prese a cuore

il progetto ed appoggiò Sapeto presso Menabrea che lo ricevette

personalmente13.

A seguito di questo importante

colloquio, il 6 settembre Menabrea scrisse a

Riboty, ministro della Marina,

per sostenere la proposta di Sapeto e chiedere la

nomina di un ufficiale da

affiancare al viaggiatore. Sette giorni dopo, il Ministro,

d'accordo per la ricerca di "una possessione ove si fosse un porto

di scalo che potesse

sorgere a vedetta ed a difesa del nostro commercio" e per l'occupazione

di "una stazione marittima", assicurava l'invio dell'ufficiale

richiesto per la

missione14.

È facile immaginare l'entusiasmo

di Sapeto che rischiava di essere vanificato

dalla "scappatoia dell'audiemus te de hoc iterum", come egli

stesso ebbe a temere15.

Sapeto pensava probabilmente ad

una località della costa asiatica del Mar Rosso, come è cenno

tanto nel Promemoria a Menabrea quanto nella comunicazione

riservatissima di questi a Riboty, del 6 settembre. Egli

parlava di Amera o Omera,

non lontano da Aden, col cui Sultano Ahmed ibn Taleb affermava di

aver stipulato già un

contratto di vendita16.

Il designato della Marina

quale compagno di Sapeto era il contrammiraglio

Guglielmo Acton17,

a cui sarebbero spettati il compito e la responsabilità di

"scegliere il luogo più

conveniente, sotto l'aspetto militare e commerciale, a stabilimento

di colonia".

Il 2 ottobre seguente Sapeto,

presenti due funzionari del Ministero della

Marina, firmò la convenzione

segreta con la quale si impegnava concretamente col governo:

"Dichiaro primieramente che dal R. Governo italiano ebbi incarico di comperare sulle coste dell'Asia o dell'Africa quei terreni,

spiaggie, rade, porti o seni di mare che mi sembrino adatti

allo scopo indicatomi". Per le spese

indispensabili "mi vennero dal

Governo medesimo somministrati i fondi necessari... essendomi stato

aperto per tali compere un credito di lire ottantamila sovra

una casa bancaria di Alessandria d'Egitto. Conseguentemente mi

obbligo di fare le dette compere

a conto e per mandato del Governo italiano... dichiarando...

che ogni terreno, spiaggia, eccetera che io acquisterò, devo cedere

in proprietà del medesimo,

obbligandomi ad immetterlo nel possesso di ogni

cosa da me comprata e a

rinunziare, come con la presente rinunzio, ad ogni diritto

di cui venissi rivestito per effetto dei contratti di acquisto i

quali, sebbene firmati da me, si intendono stipulati per

incarico e conto del Governo medesimo,

non essendo io in ciò che un semplice mandatario"18.

Come si vede e a scanso di ogni

equivoco, Sapeto agiva per conto e per mandato del

Governo italiano; solo in un secondo momento e con sorpresa di

Sapeto spunterà il nome

dell'armatore Rubattino, che si apprestava ad aprire proprio

allora le vie di navigazione da

Genova all'India attraverso il Canale di Suez.

Quindi, l'esame dei documenti

dimostra la "chiara volontà del governo di

effettuare in nome proprio gli

eventuali acquisti"19;

chiarisce anche che Sapeto,

il quale credeva dì essere il

solo protagonista dell'impresa almeno per certi

aspetti, si sarebbe presto

trasformato, suo malgrado e per un processo occulto

(sono parole del viaggiatore), in "agente del signor Rabattino"20.

Sapeto e Acton (questi in

incognito) partirono da Brindisi il 12 ottobre

1869 e raggiunsero il Cairo dove non trovarono l'apertura di credito

pattuita, ma ripresero

ugualmente il mare attraverso i festeggiamenti per l'inaugurazione

del Canale e toccarono Aden il 6 novembre. Qui appresero che Amerà

sulla costa araba era stata già

accaparrata dagli Inglesi (ma la notizia non era vera) e scartarono

l'ipotesi di una occupazione di Sceck Said, non lontano da Aden, di

cui si era impossessata

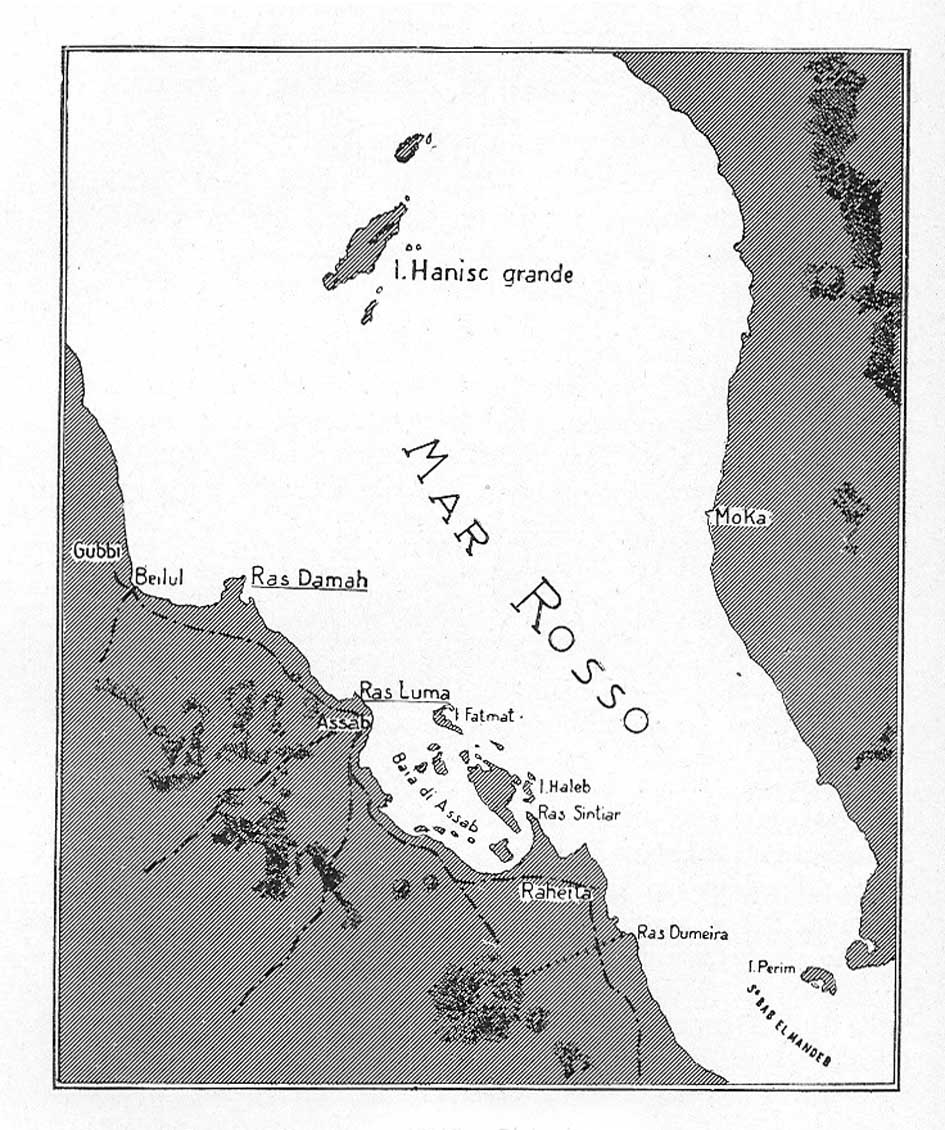

una compagnia francese. A questo punto, Sapeto e Acton si diressero

a bordo di una saiah araba (un'imbarcazione a un solo albero

con vela latina) verso la costa africana del Mar Rosso. Scartarono

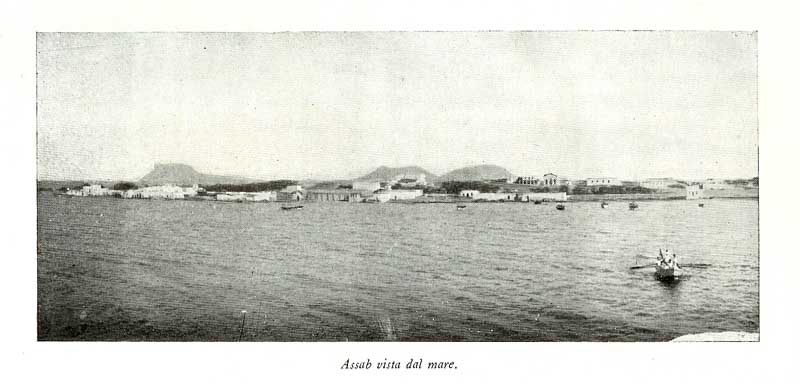

Dumeira per i fondali troppo bassi e scelsero Assab con piena approvazione dell'Acton,

supervisore del lato

tecnico in tutta la faccenda21.

Varie le motivazioni addotte

da Sapeto per giustificare la scelta di Assab22

e che si possono riassumere con le sue stesse parole:

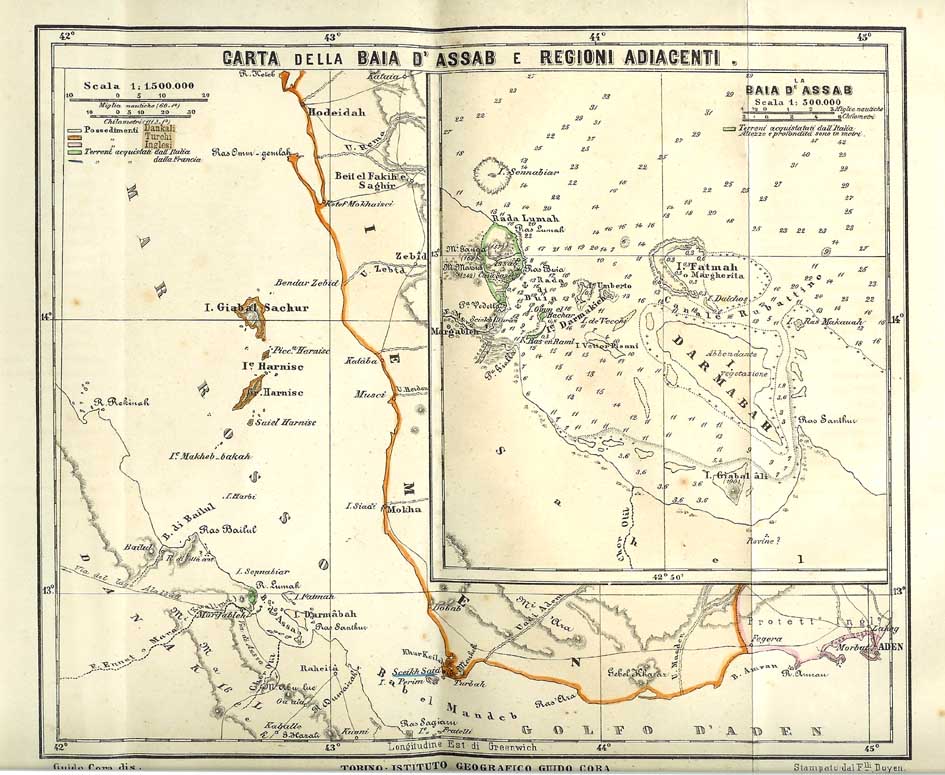

"1. La sua vicinanza allo

stretto di Bab el-Mandeb e il suo facile approdo indicato

dall'isola elevata di Sennabiar e dai monti tagliati a sella, che

additano da lontano il

capo Lumah.

2. La sua posizione rispetto a

Mokha e Hodeida, empori dello Jemen, con i

quali può comunicare con tutti e

due i monsoni.

3. L'attitudine sua a

diventare, come già fu nell'alta antichità, l'emporio

dell'Arabia e dell'Abissinia,

potendovi far capo le carovane che ora vengono a

Massaua, Ras Bailul, Raheita,

Tagerrah e a Zeila" 23.

Giova ricordare che - sottolinea

il Battaglia - nessuna potenza europea ha messo ancora piede su quel

litorale e che almeno al momento non si prospettano incresciose

controversie internazionali. Il luogo è nelle mani di sultanelli

locali, che dipendono solo formalmente dal Sultano Anfari

dell'Aussa (regione ad alcune giornate di marcia da Assab), che è

ritenuto il capo nominale di

tutte le tribù Danakil della costa eritrea, geograficamente

appartenente

all'Abissinia. Ma non è fuori luogo ricordare che l'Egitto avanza

pretese su tutto il

litorale eritreo fino al Capo Guardafuii in Somalia.

Il 15 novembre 1869, a bordo

del Nasser Megid, Sapeto stipula con i fratelli

Hassan e Ibrahim ben Ahmad un

compromesso-contratto24

col quale i due arabi dichiarano (art. 1) che "hanno

venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto il territorio compreso

tra il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati". Costo

dell'operazione, la prima della storia coloniale italiana, "seimila

talleri, lasciando... duecentocinquanta talleri di caparra ai

venditori, obbligandosi (Sapeto)

a pagare i rimanenti cinquemila settecento cinquanta talleri fra

cento giorni" (a

decorrere dal 9 dicembre, primo giorno della festa musulmana del

Ramadàn).

La caparra sarebbe stata

considerata perduta, se Sapeto non avesse rispettato i patti e

intanto i fratelli Hassan e Ibrahim "non potranno vendere ad

altri il detto luogo, avendolo già venduto al signor Giuseppe

Sapeto, ed accordatogli cento

giorni al pagamento del prezzo suo"25.

Il territorio acquistato

misurava sei chilometri di base e sei d'altezza.

La relazione sulle operazioni

di acquisto fu stesa da Sapeto e Acton durante la sosta forzata ad

Hodeida nello Yemen e presentata in Italia al nuovo governo

presieduto da Lanza, durato poi in carica fino al 10 luglio 1873. Lo

stesso Acton era stato

avvertito, durante il viaggio di ritorno, che sarebbe diventato il

nuovo ministro della

Marina.

La ratifica all'operato di Sapeto

fu concessa26, ma

lo stesso Sapeto venne esortato a non compromettere in nessun

modo il governo che "non deve punto

figurare" e intendeva "limitarsi

ad accordare soltanto la dovuta protezione al

commercio e ai sudditi nazionali

che si stabiliranno in quei paraggi27.

La notizia dell'acquisto di Assab

era giunta a Firenze, quando la crisi del ministero

Menabrea era già in atto, ma non era stato ancora costituito il

nuovo gabinetto Lanza.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 novembre, il

gabinetto dimissionario,

considerando che la somma da Sapeto pattuita per

l'acquisto della località

ammontava a 80 mila lire (in sostanza, quanto gli era

stato concesso in precedenza),

deliberò di prelevare tale somma "da uno dei capitoli del Bilancio ordinario della Marina, ove potranno esservi delle

economie", salvo a

chiedere dopo l'autorizzazione parlamentare con un progetto di

legge, una volta proceduto al definitivo acquisto di Assab. Osserva

a ragione De Leone che

tale "tempestiva deliberazione" fu quella che consenti la conservazione

di Assab che altrimenti il gabinetto Lanza, col Visconti Venosta

agli Esteri, avrebbe lasciato cadere nel nulla28.

In realtà, Lanza era

nettamente contrario ad avventure colonialistiche e temeva

di compromettersi con i gabinetti di Londra e Parigi. Forse già

Menabrea aveva avuto dei contatti con Rubattino29

perché si assumesse l'onere del perfezionamento

dell'acquisto di Assab, seppure sotto la tutela del governo; certo è

che Lanza avviò e completò i contatti coll'armatore, lo stesso che

aveva fornito le navi a Pisacane e a Garibaldi, "l'uomo forse più

audace - dice Battaglia -

della nostra borghesia risorgimentale"30;

colui che era riuscito a farsi

approvare dal Parlamento la convenzione per l'istituzione di una

linea di navigazione Genova-Alessandria d'Egitto e stava per

inaugurare l'altra da Genova all'India.

Fu a questo punto che Sapeto

si trovò, come già sottolineato, a dover

operare con Rubattino. Il

2 febbraio 1870, a Firenze ancora per poco capitale del Regno, fu

sottoscritta una scrittura privata fra Agostino Torsello,

procuratore di Rubattino e i ministri della Marina, Acton,

dell'Agricoltura Industria e Commercio, Castagnola, degli Esteri,

Visconti Venosta, e dei Lavori Pubblici, Gadda. Con essa l'armatore

Rubattino s'impegnava a far partire entro il 12 dello stesso mese un

suo vapore con 200

tonnellate di carbone a bordo per la R. Marina, per sbarcarle

ad Assab, e ad "acquistare apparentemente a suo nome, ma realmente

nell'interesse e nel conto

del Governo quei tratti di terreno situati nella baia di

Assab che gli verranno indicati dal prof. Giuseppe Sapeto, il quale

a questo effetto verrà

imbarcato e mantenuto sul battello a vapore che sarà spedito dal signor

Rubattino".

Il governo italiano avrebbe

fornito il denaro per l'acquisto dei terreni e pagato il

consumo di carbone e le spese di passaggio per Suez. A Rubattino

sarebbe toccata una porzione di

terreno "per una stazione ad uso della sua compagnia di

navigazione". La Convenzione sarebbe rimasta "segreta" finché

il governo non avesse ritenuto conveniente fare della pubblicità31.

Nonostante questo documento

scritto, Sapeto ebbe varie difficoltà da affrontare

prima di salire su un'altra nave diretta in Mar Rosso; anche

Acton rischiava di essere

coinvolto nei timori del gabinetto Lanza, per quanto

fosse certamente più schierato

per Sapeto.

Finalmente, l'8 febbraio Sapeto

riceveva da Acton

istruzioni riservatissime32

- la nave della Marina sarebbe stata l'avviso Vedetta

col comandante Ruggiero - e

aveva la certezza di dover agire "in nome del signor Rubattino"; lui

stesso prendeva imbarco sull'Africa della Rubattino, che

inaugurava la linea per Bombay, il giorno dopo la partenza della

nave, pertanto da Livorno e non da Genova. Era il 14 febbraio. A

bordo si trovavano anche Arturo Issel e

Odoardo Beccari, due noti

viaggiatori che lo avrebbero accompagnato fino ad Assab per poi

proseguire per Massaua e Cheren allo scopo di visitare la colonia

agricola

fondata dal padre Stella33;

e un uomo di fiducia di Rubattino, il cav.

Grandoni34.

L'8 marzo, o forse il 9, la nave

raggiunse Assab: mancava pochissimo alla

scadenza dei famosi "cento giorni", Sapeto e gli altri discesero dall'Africa

il giorno seguente,

mandarono a chiamare i due sultani del primo compromesso

ed appresero che, nelle settimane

precedenti, varie minacce erano state loro rivolte per aver venduto

all'Italia una parte della baia di Assab. C'era da vedere in

tutto questo le mene sia di funzionari egiziani sia di agenti

inglesi dell'opposta sponda del Mar Rosso.

A questo punto Sapeto dovette

impegnarsi a fondo per tranquillizzare i due Sultani che, d'altra

parte, giocavano al rialzo per ottenere più denaro e, avendo

Ibrahim e Hassab ben Ahmad

affermato che nel contratto del 15 novembre

1869 non si era parlato della

baia di Buia appartenente ad un altro capo indigeno, ovvero il

Sultano Abdalla Sciahim, Sapeto giunse alla conclusione che

fosse meglio redigere un nuovo

contratto con ampliamento del territorio acquistato

in novembre e relativo aumento del corrispettivo in denaro35.

L' 11 marzo 1870, Hassan e

Ibrahim ben Ahmad e Abdalla Sciahim stipularono a bordo dell'Africa il nuovo contratto36,

sottoscritto da Sapeto e dal Buzzolino,

comandante della nave: questi ultimi erano indicati come

rappresentanti di Rubattino. Vi si poteva leggere che "i

suddetti Sultani vendono, come hanno

venduto, ai signori Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino il tratto di paese

e di mare racchiuso tra

Ras Lumah e la gola di mare chiamata Alala e il monte

Ganga, senza nessun onere né

dipendenza da parte dei compratori, i quali

sborsano ai medesimi venditori

sopra nominati il prezzo convenuto, consistente in scudi o

talleri di Maria Teresa, ottomila e cento". Il contratto affermava

inoltre che i Sultani avrebbero aspettato "il pagamento totale del

nuovo territorio... e ciò pel tempo che tornerà il vapore che sarà mandato in Aden per ivi

cambiare le lire

sterline" (intanto, avevano intascato l’acconto... in talleri di

Maria Teresa seicento e rupie trecento ottantotto"). Ai nuovi

possessori sarebbe stata lasciata

"ampia e intera facoltà di ivi stabilirsi come credono meglio e di

inalberarvi la loro bandiera nazionale in segno della sovranità assoluta sul

luogo".

Il problema della moneta in cui

effettuare il pagamento era sorto per non

aver voluto i Sultani accettare le lire sterline, ma solo "talleri

effettivi di Maria

Teresa", la moneta dominante nel Mar Rosso.

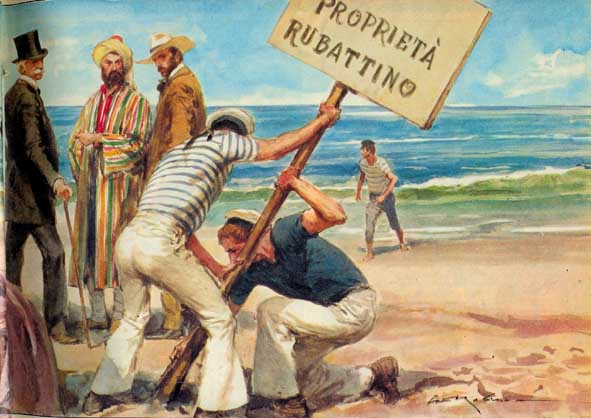

Il 13 marzo 1870, la bandiera

italiana saliva sul promontorio della baia di Assab tra le salve di

cannone dell'Africa. Il giorno 14 alcunii pali in legno

all'estremità nord e sud

del possedimento fissavano l'indicazione "Proprietà

Rubattino comprata agli 11 marzo 1870".

Ecco cosa poi scrisse Sapeto in

“Assab e i suoi critici”: "Tornati a bordo in sul meriggio,

salutammo il nostro vessillo tricolore

con ventun colpi di cannone, seguitati da generale evviva

all'Italia, al re, al

Rubattino, ecc. ecc. Io feci distribuire una rupia a ciascuno dei

marinai, e dare loro una

cassa di vino d'Asti per fare un po' di baldoria. Ai 14 si ritornò

sul continente e

s'inchiodarono sopra pali, solidamente conficcati in terra, ai capi

nord e sud del nostro

territorio, due tasselli con l'epigrafe: Proprietà Rubattino

comprata agli 11 marzo 1870"38.

L'acquisto precedente era stato

dunque perfezionato ed accresciuto per merito di Sapeto. Il governo

italiano non figurava ufficialmente, come già stabilito.

Tutto era stato effettuato secondo la volontà di Lanza e Visconti

Venosta.

Il 15 marzo Sapeto si recò

presso il Sultano di Raheita, Berehan Dini, per concordare anche

l'acquisto dell'isola di Omm el-Bahar, di fronte alla baia di Assab.

Questa operazione gli costò non poche insistenze, Finalmente Berehan

si convinse a cedere in

affitto a Sapeto quella ed altre isole per un periodo di dieci anni

con versamento annuale

anticipato di un canone di cento talleri (1000 in tutto,

dunque), con possibilità

di acquistarle definitivamente, alla scadenza dei dieci anni, per un

totale di 2000 rupie (ovvero circa 1000 talleri). Il contratto fu

firmato l'indomani, 16 marzo39.

Dopo la firma e il versamento

della prima rata, Sapeto e i compagni raggiunsero

l'isola di Omm el-Bahar per scaricare il carbone per l'avviso

Vedetta, di cui si attendeva ancora l'arrivo. Poi Sapeto

si diresse ad Assab e quindi ad Aden, territorio britannico, per

procedere al cambio del denaro in talleri di Maria

Teresa40.

Da Aden l'Africa proseguì per Bombay e Sapeto, Issel,

Beccari e Antinori, non

vedendo giungere la Vedetta, si servirono di un sambuco

per rientrare ad Assab. Era il 31 marzo e ai tre Sultani

firmatari della Convenzione dell'11 marzo fu versata la somma

prestabilita.

Nei giorni seguenti non si

verificarono fatti particolari. I tre scienziati partirono

per la loro destinazione e Sapeto, rimasto solo, ebbe una serie di

contatti con le popolazioni locali, mentre la Vedetta,

che aveva tardato l'arrivo per un

brutto incidente a Suez, compì

alcuni lavori idrografici. Quando poi il 22 aprile

il vapore Affrica fece

ritorno da Bombay, Sapeto preferì restare ancora qualche

giorno e imbarcarsi quindi sulla

Vedetta il 25 aprile. La casetta, costruita appositamente

nella rada di Buia, fu chiusa e affidata in consegna a due indigeni41.

L'acquisto di Assab era costato

al governo 104.100 lire di cui 55.000 a carico del bilancio

dell'Interno e le rimanenti a carico dei Ministeri della Marina,

Agricoltura, Lavori Pubblici ed Esteri. Più esattamente, delle

104.100 lire, 51.100 erano per

il rimborso a Rubattino dei viaggi, 41.200 per i pagamenti ai

Sultani, 12.000 per le competenze spettanti a Sapeto42.

Al rientro in Italia Sapeto fu

accolto da trionfatore dalla Camera di Commercio dì Messina:

"Mercé vostra quest'Italia, che diede all'Europa un nuovo mondo,

possiede anch'essa, al di là de' mari che la bagnano, un angolo

su cui inalberò il tricolore; da

cui propagherà i suoi commerci e la sua civiltà”43.

Però, ebbe presto inizio il decennio dei dubbi e delle critiche.

Sapeto da un lato cercò di dare un seguito alle sue iniziative, il governo italiano dall'altro

temeva il già fatto e forse, potendo, sarebbe tornato

indietro. Per molto tempo Assab cadde

nell'oblìo44.

Per di più, l'Egitto sollevò ampie riserve sul diritto dell'Italia

ad occupare tenitori che il Khedivé egiziano e la Sublime

Porta ritenevano intoccabili

da altri45.

Non a caso quattro giorni dopo

la partenza di Sapeto da Assab, cioè il 29

aprile, la corvetta egiziana Khartoum effettuò un sopralluogo

nella baia: i suoi marinai sfasciarono la casetta di Sapeto,

minacciarono duramente i Sultani che avevano ceduto parte del

litorale all'Italia, lasciarono a terra un distaccamento militare

poi richiamato46.

Inizio più incerto non si

sarebbe potuto avere, ma l’Italia aveva messo piede in Africa

Orientale, nel bene e nel male47.

APPENDICE DOCUMENTARIA

CONVENZIONE

FIRMATA DA HASSAN BEN AHMAD E

IBRAHIM BEN AHMAD, SULTANI DI ASSAB E DAL PROFESSORE GIUSEPPE SAPETO,

PER LA VENDITA DEL TERRITORIO COMPRESO FRA IL MONTE GANGA, IL CAPO

LUMAH ED I DUE SUOI LATI.

Assab,

15 novembre 1869

Gloria a Dio.

Essendo il giorno di lunedì

undecimo del mese di sciaban dell'anno 1286 secondo il

computo degli islamiti, e il

giorno 15 del mese di novembre dell'anno 1869 secondo

l'èra degli europei, Hassan ben

Ahmad, Ibrahim ben Ahmad, fratelli, e il signor Giuseppe

Sapeto, resisi a bordo del Nasser-Megid, barca di Said-Auadh, e

fatto atto di presenza,

stipularono quanto segue al cospetto dei testimoni:

1° I fratelli sopraddetti Hassan

ben Ahmad ed Ibrahim ben Ahmad, Sultani di Assab,

hanno venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto anzidetto il

territorio compreso tra

il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati; perlochè il dominio

del detto territorio

apparterrà al signor Giuseppe Sapete, tostoché questi ne avrà

sborsato il prezzo

avendoglielo essi spontaneamente venduto, volontariamente e con

retta intenzione.

2° I fratelli suddetti

giurano, sul Corano della Distinzione, che né essi né la

gente loro faranno perfidie

agli Europei che verranno ad abitare il paese proprietà del signor

Sapeto.

3° II signor Giuseppe Sapeto

compra il detto luogo per seimila talleri, lasciando

perciò duecentocinquanta talleri

di caparra ai venditori, obbligandosi a pagare i rimanenti cinquemila settecento cinquanta talleri fra cento giorni

decorrenti dal primo di

ramadan fino ai dieci del mese di heggiah. Ché se il signor Giuseppe

non tornasse più, né altri venisse in sua vece nel tempo fissato, la

caparra andrebbe perduta. I fratelli poi

soprannominati non potranno

vendere ad altri il detto luogo, avendolo già venduto al

signor Giuseppe Sapeto, ed

accordatogli cento giorni al pagamento del prezzo suo.

Questo è in contratto passato tra

il signor Giuseppe Sapeto, e i fratelli Hassan ben Ahmad ed Ibrahim

ben Ahmad, alla presenza dei testimoni Mahamad Abdi, Ahmad

Ali, Said Auadh, scrivano, Abd

Allah ben Duran.

Accettato e sottoscritto dai

contraenti:

hassan

ben ahmad -

ibrahim ben ahmad

giuseppe

sapeto

CONVENZIONE

firmata

dai sultani abdallah sciahim, hassan ben ahmad e ibrahim

ben

ahmad, e dai signori giuseppe sapeto e capitano andrea buzzolino,

per la vendita del tratto di paese e di mare racchiuso fra ras lumah

e la gola di mare alala e il monte ganga.

Assab,

11 marzo 1870

Gloria a Dio.

Nel giorno nove del mese dell'heggi

dell'anno 1286 secondo l'èra musulmana, agli undici del mese di

marzo 1870 secondo l’èra volgare, il Sultano Abdallah Sciahim e i

Sultani Hassan ben Ahmad ed Ibrahin ben Ahmad

da una parte, e i signori

Giuseppe Sapeto ed Andrea

Buzzolino, capitano del vapore l'Affrica dall'altra,

radunatisi a bordo

del vapore medesimo, vennero alla stipulazione del seguente

contratto.

I suddetti Sultani vendono, come

hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto ed

Andrea Buzzolino il tratto di

paese e di mare racchiuso tra Ras Lumah e la gola di mare

chiamata Alala e il monte Ganga, senza nessun onere né dipendenza da

parte dei compratori, i

quali sborsano ai medesimi venditori, sopra nominati, il prezzo

convenuto, consistente in scudi o talleri di Maria Teresa

ottomila e cento.

Ma siccome i Sultani Sciahim,

Hassan e Ibrahim suddetti non intendono essere pagati in lire

sterline, ma in talleri effettivi di Maria Teresa, così si

contentano per il

presente di ricevere talleri di Maria Teresa seicento e rupie

trecento ottantotto, dichiarando di aspettare il pagamento totale dei talleri ottomila e cento al

ritorno del vapore da Aden.

Intanto i suddetti Hassan ed

Ibrahim, figliuoli di Ahmad, dichiarano e riconfermano

che il signor Giuseppe Sapeto, secondo il contratto del 15 novembre

1869, venne, nel termine assegnato, allo sborso del prezzo di Lumah

e riconfermano di aspettare il

pagamento totale del nuovo territorio che, unitamente al Sultano

Abdallah Sciahim,

vendono, come hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto e Andrea

Buzzolino nei limiti

sopradescritti, e ciò pel tempo che tornerà il vapore che sarà

mandato in Aden per ivi

cambiare le lire sterline in talleri di Maria Teresa; e confessano

aver ricevuto l'acconto

sudetto in talleri di Maria Teresa seicento e rupie trecento

ottantotto, lasciando ai nuovi possessori dei paesi comprati

ampia ed intera facoltà di ivi stabilirsi come credono meglio e di

inalberarvi la loro bandiera nazionale in segno della sovranità

assoluta sul luogo.

Tanto fu stipulato dai Sultani

Abdallah Sciahim, Hassan ed Ibrahim, e dai signori

Giuseppe Sapeto ed Andrea

Buzzolino, come rappresentanti dei signori R. Rubattino e

C.

Questo contratto essendo stato

tradotto letteralmente in arabo ai suddetti Sultani,

questi ne hanno approvato il

contenuto e la vendita stipulata, hanno apposto la loro

firma e sigillo, unitamente ai compratori Giuseppe Sapeto e Andrea

Buzzolino, alla presenza

degli infrascritti testimoni dichiarando aver stipulato il presente

contratto in tutta buona

fede, e di dargli perciò tutto il valore legale ancorché non sia

redatto nelle forme usate in atti consimili.

Infine Giuseppe Sapeto e Andrea

Buzzolino, come rappresentanti dei Signori R.

Rubattino e C., dichiarano che

con questo contratto non intendono in nessun modo

infirmare gli accordi che prima

dell'atto presente fossero passati tra il Giuseppe Sapeto

e il signor Raffaele Rubattino ed

altri aventi causa o cointeressati.

In approvazione di quanto

retro sottoscrivono, mancando di sigillo.

|

giuseppe sapeto |

HASSAN BEN AHMAD

|

|

A.

buzzolino |

abdallah sciahim |

|

ibrahim ben ahmad |

|

|

Testimoni: abdallah eben - aali chesi |

|

NOTE

1 L. CARPI, Delle colonie

e dell'emigrazione italiana all'estero, Milano 1874, vol. II, p.

17.

2 MINISTERO AFFARI ESTERI,

L'Italia in Africa, serie storica, vol. 1°, Etiopia-Mar Rosso,

tomo I (1857-1885), a cura di C. GIGLIO, Roma 1958, p. 101.

3 Sulla storia del Canale

di Suez, cfr. MINISTERO AFFARI ESTERI, L'Italia in Africa, serie

storica, voi. IV, Luigi Negrelli e il Canale di Suez, tomi I e

II (1846-1869), a cura di A. Scaglione, Roma 1972.

4 F. BANDINI, Gli italiani

in Africa (Storia delle guerre coloniali,1882-1943), Milano

1980, p. 11.

5 GIGLIO, op. cit., pp.

101-102.

6 Ivi, pp. 102-103. Per più

ampie notizie biografiche su Giuseppe Sapeto, cfr. G. PUGLISI,

Chi è? dell'Eritrea, Asmara 1952, p. 267. Sempre sul Sapeto, cfr.

l’Allegato “Viaggi e viaggiatori” all’indirizzo internet

www.economia.it/Economia+Bologna/paginedafrica.htm

esplicativo della Mostra “Pagine d’Africa” (Il primo

colonialismo italiano nelle biblioteche dell'università da Assab

a Massaua 1869-1885), tenutasi dal 9 al 23 aprile 2005 presso

l’Università di Bologna. Altri allegati che potranno essere

utilmente letti sono “Cronologia”, “Quadro storico” e “Assab”.

7 G. GIACCHERO-G. BISOGNI,

Vita di Giuseppe Sapeto, Firenze 1942, p. 187 (citato in

MINISTERO AFFARI ESTERI, L'Italia in Africa, serie storica, vol.

II, Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione

geografica, politica ed economica, a cura di E. DE LEONE, Roma

1955, p. 78).

8 A. DEL BOCA, Gli

Italiani in Africa orientale (Dall'Unità alla marcia su Roma),

Bari 1976, p. 36.

9 Si era nel terzo

Gabinetto Menabrea (13 maggio-14 dicembre 1869).

10 GIGLIO, op. cit., pp.

103-104.

11 R. BATTAGLIA, La prima

guerra d'Africa, Torino 1958, p. 80.

12 GIGLIO, op. cit., p.

104.

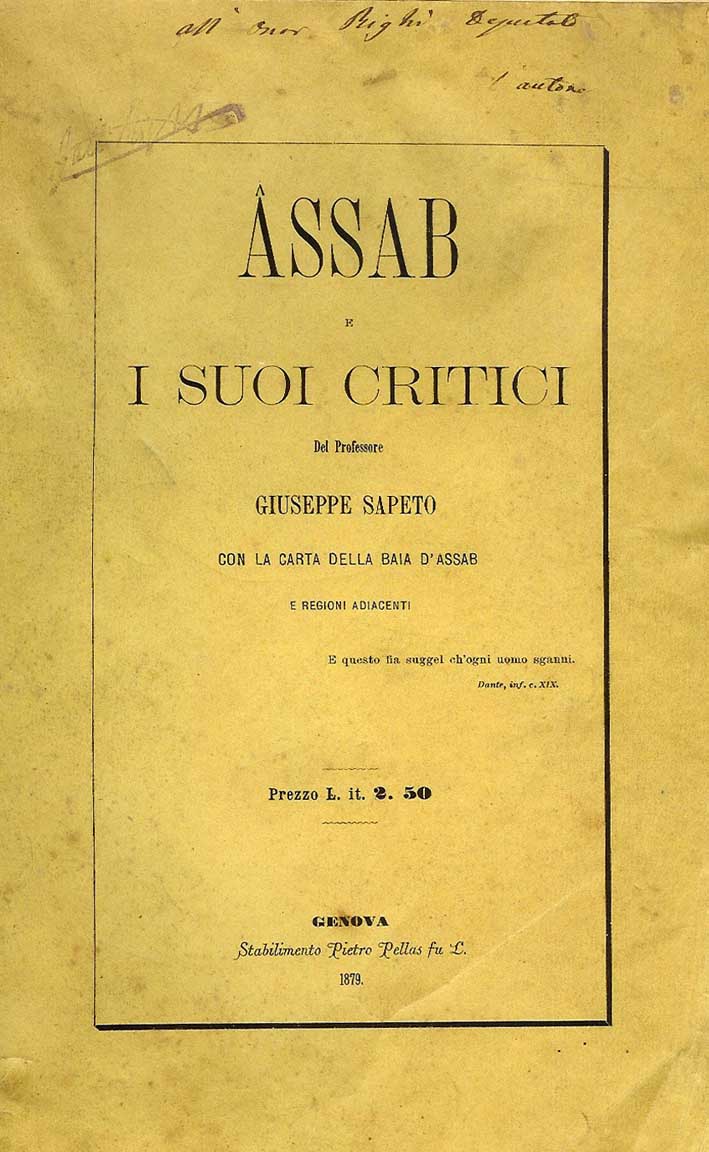

13 G. SAPETO, Assab e i

suoi critici, Genova 1879, pp. 15-16.

14 GIGLIO, op. cit., p.

104.

15 BATTAGLIA, op. cit., p.

81.

16 DE LEONE, op. cit., pp.

78-80; ma GIGLIO (op. cit., p. 125, nota 7) nega l'esistenza di

questo contratto per Amera, attribuendolo soltanto alle

“contraddizioni e vanterie infondate non infrequenti nella

condotta e negli scritti del Sapeto”.

17 Guglielmo Acton

proveniva dalla marina napoletana e aveva combattuto a Lissa.

Era un buon conoscitore di arabo.

18 DE LEONE, op. cit., p.

80.

19 Ivi, p. 81.

20 SAPETO, op. cit., p.

16.

21 Su queste vicende,

cfr. DE LEONE, op. cit., p. 81.

22 Nel suo volume Assab e

i suoi crìtici (del 1879) è scritto che Assab è la parte

dell'Abissinia "dove scorre miele e latte" (citato in A. DE

JACO, Di mal d'Africa si muore, Roma 1972, pp. 13-15).

23 GIACCHERO-BSISOGNI,

op. cit., p. 201.

24 Lo si legga

nell'Appendice del presente lavoro, documento n. 1.

25 L'originale di questo

contratto non è stato mai rinvenuto in nessun archivio. Fu,

comunque, stampato in MINISTERO AFFARI ESTERI, Trattati,

convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi

all'Africa, vol. I, Roma 1906, pp. 25-26 (è reperibile in

numerose altre pubblicazioni).

26 GIGLIO, op. cit., p.

106.

27 BATTAGLIA, op. cit, p.

86.

28 DE LEONE, op. cit., p.

82.

29 Così DEL BOCA, op.

cit., p. 38.

30 BATTAGLIA, op. cit., p.

82. Sulla personalità del Rubattino, cfr. le pp. 82-84. Si veda,

inoltre, G. ROCHAT, // colonialismo italiano, Torino 1973, pp.

20-21.

31 DE LEONE, op. cit., pp.

82-83.

32 Sono riprodotte

integralmente in MINISTERO AFFARI ESTERI, L'Italia in Africa,

serie storica, vol. I, Etiopia-Mar Rosso, tomo II, Documenti

(1859-1882), Roma 1959, pp. 7-8.

33 Per le notizie

biografiche su questa interessante figura, cfr. F. SURDICH,

Alcune lettere inedite di padre Stella, in "Atti e Memorie

della Società Savonese di Storia Patria", n.s., XV, (1981), pp.

227-230. Note biografiche su Issel e Beccari, in S. ZAVATTI,

Uomini verso l'ignoto, Ancona 1979, rispettivamente p. 215 e 46.

34 A Suez o ad Alessandria

d'Egitto l'Affrica accolse a bordo un altro personaggio, il

marchese Orazio Antinori, anch'egli noto esploratore, sul quale

cfr. ZAVATTI, op. cit., pp. 28-29.

35 Su queste vicende, cfr.

MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore

(Ufficio Storico), Storia militare della Colonia Eritrea, Roma

1935, vol. I, pp. 24-25.

36 Anche questo mai

rinvenuto negli archivi, come avverte GIGLIO, op. cit., p. 128,

nota 22. Lo si legga nell'Appendice del presente lavoro,

documento n. 2.

37 GIGLIO, op. cit., p.

108.

38 SAPETO, op. cit., p.

32.

39 GIGLIO, op. cit., pp.

108-109. Lo stesso Giglio avverte che questa è l'unica

stipulazione di Sapeto che non è stata mai pubblicata.

40 Ivi, p. 109.

41 Ivi, p. 110.

42 DEL BOCA, op. cit., p.

40, nota 16.

43 Ivi, p. 40.

44 Sulle polemiche e sul

silenzio cfr. GIGLIO, op. cit., pp. 110-114. Si vedano anche R.

RAINERO, L'anticolonialismo italiano di Assab ad Adua, Milano

1971, pp. 21-42 e, in un ambito più ampio, M. ROMANDINI, II

problema coloniale in Italia dopo l'acquisto di Assab, in

"Quaderni di Studi Etiopici" (Asmara), 5,1984, pp. 20-33. Sulla

politica italiana del raccoglimento dopo il 1870, cfr. J.L.

MIÉGE, L'imperialismo coloniale italiano dal 1870 ai nostri

giorni, Milano 1976, pp. 24-27.

45 GIGLIO, op. cit., pp.

115-121.

46 DEL BOCA, op. cit., pp.

43-44.

47

Giuseppe Sapeto ritornò ad Assab il 25 dicembre 1879 per saldare

i canoni di affitto dell'accordo col Sultano Berehan di Raheita

e per firmare altri contratti (cfr. DE LEONE, op. cit., pp.

90-93), ma non si trattò di una missione facile. In Italia

Cairoli era presidente del Consiglio. Il 26 gennaio 1881, fatte

le consegne al R. Commissario Civile Giovanni Branchi, Sapeto

rimpatriò e restò in servizio come professore di arabo fino al

1° ottobre 1891. Morì, praticamente dimenticato, il 25 agosto

1895. La Convenzione 10 marzo 1882, firmata a Roma, determinò

poi la cessione dei territori acquistati in Eritrea dalla Socieà

Rubattino al R. Governo ormai intenzionato ad agire in prima

persona (si veda il documento in MINISTERO AFFARI ESTERI,

L'Italia in Africa, serie storica, La politica coloniale

dell'Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari, a

cura di G. PERTICONE, Roma 1965, pp. 183-185).

|