| Gli assabesi a Torino |

|

Guglielmo Evangelista, aprile 2010

Negli ultimi decenni dell’800 in molte città italiane si tennero numerose esposizioni nazionali e internazionali. Si trattava di iniziative di grande valore ideale: il giovane regno mostrava compiaciuto le sue realizzazioni in ogni campo: agricolo, industriale, artistico cercando di dimostrare che, dopo le guerre di indipendenza e l’unificazione, era nata una nuova realtà operosa e produttiva e che stava imboccando la strada della modernizzazione e della prosperità. A parte questo, però, in un’epoca nella quale le comunicazioni erano lente e spesso anche difficili le esposizioni erano importantissime perché rappresentavano un comodo punto di incontro di produttori e commercianti che potevano valutare personalmente e contemporaneamente le realizzazioni nei settori che interessavano ciascuno, informarsi, fare affari e imbastire rapporti di ogni genere.

Le esposizioni non si limitavano a

mostrare prodotti industriali che potevano interessare solo pochi

addetti ai lavori, ma per attirare il pubblico non specializzato

venivano dedicati ampi spazi alle gallerie d’arte, ai concerti, alle

curiosità di ogni genere… In questo contesto si colloca una di quelle che furono considerate fra le più importanti attrazioni dell’esposizione di Torino del 1884, cioè la presenza di un gruppetto di indigeni provenienti dal territorio di Assab.

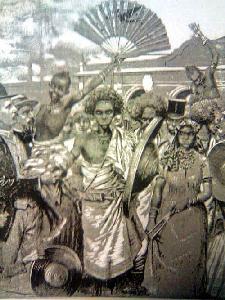

Come è noto, la baia di Assab venne acquistata dalla Società di navigazione Rubattino nel 1869 per farne una stazione di carbonamento per le sue navi dirette in Oriente e solo nel 1882 venne ceduta al Governo di cui costituì il primo possedimento africano. Se Torino doveva essere in quel 1884 il punto di riferimento di tutte le energie italiane e di tutto quello di interessante e nuovo era apparso nel nostro paese, era logico che vi dovesse essere anche qualche testimonianza del nostro insediamento coloniale, prima pietra di una costruzione che, fra lo scetticismo di molti e l’entusiasmo di pochi, si pensava fosse destinata a crescere in modo brillante e a porci alla pari con tutte le altre potenze europee. Assab non inviò prodotti o manufatti ma fece molto di più: mandò alcuni abitanti del territorio in carne ed ossa che, dopo una sosta a Napoli, arrivarono a Torino nel giugno 1884. Si trattava di sei persone: tre uomini, una donna e due bambini. La “delegazione” era guidata dal principe Abdallah Ibrahim, nipote del sultano di Margableh, il centro più importante del nostro insediamento (villaggio con palme e acqua recita la guida del Touring Club delle Colonie e Possedimenti edita nel 1929), scortato dal capitano della sua guardia del corpo Kammil e accompagnato da Garita, agente indigeno del Commissario italiano di Assab, il più anziano del terzetto, cui i giornali davano un’età variabile, a seconda del punti di vista di ciascuno, dai 28 ai 40 anni. La donna era la moglie di Garita e i due bambini, Alì e Mohammed, erano figli di quest’ultimo ma di un’altra moglie (sembra ne avesse tre). Possiamo dire che il gruppetto era stato scelto in modo accorto: si trattava di personaggi che, almeno in relazione al luogo da cui provenivano, erano da considerarsi altolocati e, soprattutto, per la loro posizione, erano abituati a trattare con gli italiani tanto che Garita e il più grande dei ragazzi sapevano esprimersi - male - nella nostra lingua. Erano in un certo modo le persone adatte, sufficientemente istruite e curiose per visitare l’Italia e per capire qualcosa del mondo con cui stavano venendo a contatto per la prima volta. Pur con tutti i limiti del caso il loro comportamento si dimostrò dignitoso e appropriato: senza problemi passarono una notte in albergo, non sfigurarono ai ristoranti e nei caffè, la donna si fece fare un vestito europeo da una sarta. Si divertirono come bambini ad usare il telefono, ma allora questi apparecchi erano una curiosità bizzarra anche per noi…. Vi fu un momento di perplessità quando rifiutarono di farsi fotografare, subito dissipato quando spiegarono che sapevano benissimo cosa fossero le fotografie, ma che non ne volevano perché la loro religione glielo proibiva. In questi termini, almeno, si esprime la rivista ufficiale della manifestazione Torino e l’Esposizione italiana del 1884 perché, in realtà, posarono più volte per il fotografo e le loro immagini sono ancora oggi conservate. Ad ogni modo furono ritratti anche in numerose stampe ed incisioni, fra le quali una del celebre artista Ettore Ximenes. Quindi, anche se fra gli italiani e loro c’erano sterminate differenze, possiamo dire che selvaggi non lo erano molto: forse ricevettero istruzioni di tenere qualche atteggiamento volutamente esagerato o li dipinsero così i giornali per interessare il pubblico e, ieri come oggi, vendere il più copie possibile. Gli assabesi provenivano da un territorio costiero profondamente arabizzato e non dal cuore dell’Africa, ma bisognava a tutti i costi creare un po’ di colore locale. Non dobbiamo dimenticare che le esposizioni, al di là di tutte le accattivanti dichiarazioni di principio in nome del progresso e della civiltà, avevano in primo luogo finalità commerciali e, certamente, gli assabesi rappresentarono un buon affare per gli organizzatori perché il successo di pubblico fu enorme, anche se si trattava di entusiasmi superficiali se non addirittura curiosità morbose. Certo quelle persone venivano da un altro mondo e da un altro genere di vita che era limitata a pochi interessi e a poche certezze: lo dimostrarono durante la visita all’esposizione, attraversarono quasi tutte le gallerie indifferenti alle meraviglie tecniche e artistiche (per allora), ma si soffermavano regolarmente e con estremo interesse dove vedevano armi, gioielli e quadri che ritraevano animali a loro noti o battaglie, sulle quali chiedevano particolari. Da come fu commentata e interpretata questa visita possiamo comunque vedere nel trattamento che ricevettero in Italia un doppio e antitetico aspetto. Da un parte non furono risparmiati i più scontati luoghi comuni: si arrivò perfino a costruire per gli assabesi delle capanne in un recinto in riva al Po come se si trattasse di animali da esporre in un giardino zoologico. Tali casupole vennero aspramente criticate (in realtà erano state realizzate con molta fantasia, progettate come dei torinesi dell’800 potevano immaginare che ne esistessero in Africa), non senza che il principe facesse notare che mancavano i servizi igienici e che loro erano venuti per vedere e non per farsi vedere. Il principe aggiunse anche che quando erano venuti gli italiani avevano dato loro le loro case migliori e che questa non doveva essere la moneta con cui dovevano essere ripagati. D’altra parte gli assabesi mostrarono sempre una grande fierezza e nessun timore nel chiedere e criticare, obbligando gli organizzatori a rivedere lo spirito secondo il quale doveva procedere il programma, impostandolo più come una visita vera e propria e una serie di incontri con i torinesi che come uno spettacolo per un pubblico ansioso di novità ed eccitato dalla stampa che esaltava ora il portamento e l’espressione truce di Kammil che passava dall’esere definito armigero a capitano della milizia territoriale, ora dipingeva Kaliga con toni che ne sottolineavano la misteriosa sensualità. . Gli assabesi furono offesi dalla stampa (che forse, per loro fortuna, non si curarono di farsi leggere) con aggettivi che andavano fra il patetico e l’aggressivo: barbari, poveretti, selvaggiume. Vi fu però anche il rovescio della medaglia. Alla superficialità offensiva del popolo e, come diremmo oggi, di molti media, vi fu il protocollo ufficiale. Gli assabesi non furono affatto disprezzati dalle autorità: ricevettero - anche se sembra che avessero loro sollecitato le visite del Sultano d’Italia o dei suoi parenti - il Principe di Napoli e il Duca d’Aosta, recandosi poi alla residenza di quest’ultimo che colmò di doni il principe e altri doni gli vennero affidati per il sultano suo zio: si sapeva bene che, alla morte di questo (che poi assieme al fratello Hassan era stato quello che aveva venduto Assab a Giuseppe Sapeto per conto della Rubattino), Abdallah Ibrahim sarebbe diventato il nuovo sultano ed era opportuno farselo amico. Il governo, più realisticamente, aveva capito l’importanza di instaurare delle buone relazioni con le autorità che rappresentavano la popolazione di questo piccolo territorio, essendo già nelle previsioni l’inizio di una vera e propria politica coloniale. Si può dire che il risultato fu raggiunto e non fu la tranquilla Assab a rendere infernale la penetrazione italiana verso l’acrocoro etiopico Anche la stessa stampa, tanto superficiale e tanto interessata a ricavare solo note di folclore, ogni tanto lascia trasparire delle definizioni sorprendenti: la rivista periodica che fu l’organo ufficiale dell’esposizione per tutto il tempo in cui restò aperta li chiama ora italiani d’Africa, ora connazionali africani e offre uno squarcio che è tutto un programma di come si pensava in Italia al colonialismo. Gli assabesi fecero poi un viaggio di gran successo a Milano e furono ricevuti al castello di Carimate; si pensava di prolungarne la presenza all’Esposizione, ma l’avvicinarsi dell’autunno, in un clima tanto diverso da quello del loro paese, faceva temere che si ammalassero così, anche su sollecitazione delle autorità sanitarie, vennero fatti rientrare in Africa. L’eco della loro visita fu grandissimo. Non era la prima volta che abitanti delle colonie venivano fatti partecipare come attrazioni a manifestazioni europee, ma in questo caso, oltre alla sottile seduzione dell’esotico, c’era anche il fatto che c’era un principe (e il popolino accorreva in massa quando si trattava di vedere qualche personaggio di rango, qualunque fosse il colore della sua pelle) senza contare quella che era un’assoluta novità per gli italiani, cioè il possedere un lembo di territorio africano. Ricordiamo, a titolo di curiosità, che poco dopo a Torino vennero perfino messi in commercio gli Assabesi, biscotti al cioccolato che nel colore e nel nome evocavano il ricordo di quell’evento. La visita però ebbe uno strascico piuttosto penoso, molto “all’taliana”, corse infatti voce che si fosse trattato di una truffa. Si disse che, poiché alla fine non era stato possibile convincere il vero principe e gli altri a venire in Italia, non era rimasta altra scelta che chiamare persone diverse ad interpretare dei ruoli che non erano i loro. In pratica a Torino non si videro dei notabili ma dei poveracci, fra cui un carcerato e una prostituta, gli unici che alla fine avessero accettato di fare un viaggio tanto lungo verso l’ignoto, sempre preferibile alla vita che conducevano nel loro paese.

Gli Assabesi nel ritratto di E. Ximenes

|