|

Le ferrovie eritree |

|

|

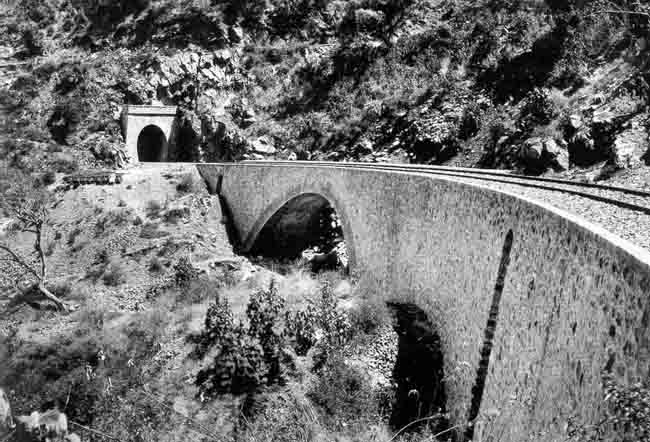

Nicky Di Paolo, 10-6-04 Nelle colonie italiane africane, in mancanza di fiumi navigabili, ebbero un ruolo fondamentale le strade ferrate. Anche se c’è stata una notevole produzione cartacea propagandistica sull’argomento, realizzata sia negli anni dello stato liberale che durante il ventennio fascista, specialmente per le ferrovie dell’Eritrea, i vari aspetti politici ed economico-sociali del trasporto ferroviario coloniale non hanno ricevuto alcuna attenzione da parte della storiografia italiana almeno fino ad oggi. L’imperialismo della fine dell’ottocento fu caratterizzato dal livello tecnologico raggiunto dalle nazioni europee: il telegrafo elettrico, le navi a vapore di notevole stazza, le armi automatiche e soprattutto la possibilità di costruire ovunque strade ferrate facilitarono enormemente l’opera di conquista. Spetta al governatore civile dell’Eritrea Salvago Raggi il completamento, durante il suo mandato, della ferrovia Massaua-Asmara: questa fu inaugurata il 6 dicembre del 1911. Ma vale la pena di soffermarsi un po’ su questo argomento cercando di evidenziare quale opera imponente fu per l’Italia la realizzazione di questa indispensabile via di comunicazione coloniale. La costruzione della linea Massaua-Asmara era iniziata nel novembre del 1887 e ci vollero ben 24 anni per completare questa prima tratta delle ferrovie eritree, non certo per la lentezza con cui procedevano i lavori, ma per le lunghissime pause tra la realizzazione di un tronco ed il successivo, dovute tutte alla mancanza di fondi (Saati fu inaugurato nel 1888, Mai Atal nel 1901, Ghinda nel 1904, Nefasit nel 1910). Il progetto delle ferrovie eritree era in ogni caso grandioso ed infatti, prima che il treno giungesse all’Asmara, era già pronto il piano d’estensione della rete fino a Cheren Agordat, Tessenei. Mentre per la linea Massaua-Saati vennero impiegati esclusivamente operai italiani, per il resto furono utilizzati operai eritrei in numero rilevante. Alla realizzazione del secondo tronco della ferrovia eritrea fino a Ghinda, ad esempio, lavorarono giornalmente dal 1902 al 1904, 3000 eritrei che si dimostrarono ottimi lavoratori, tanto che le opere furono terminate con due mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal contratto. Inoltre gli operai eritrei furono impiegati nell’esercizio ferroviario, fin dai primi tempi, per le più varie mansioni: fuochisti, manovali, casellanti, controllori, cantonieri ed altro; essi disimpegnavano egregiamente il servizio, orgogliosi dell’uniforme e delle lucide lettere di ottone (F.E.) montate sul “turbash”. In vero le ferrovie italiane in Africa furono molto più limitate per estensione rispetto a quelle realizzate da altri paesi europei in questo continente (71.000 chilometri in totale di questi ultimi, rispetto ai 1556 italiani). L’opera ferroviaria italiana in Africa, a differenza di altri paesi europei, come è già stato accennato, non è stata purtroppo minimamente analizzata dalla letteratura post bellica, specialmente riguardo all’impatto generato sulle comunità locali, sui mutamenti economici e sociali e sullo sviluppo dello stesso colonialismo. Delle altre ferrovie italiane in Africa (Libia ,Eritrea e Somalia), è stata addirittura in gran parte perduta la memoria, sia perché la maggior parte di queste vie di comunicazione non sono più in esercizio, sia perché il volume della serie “L’Italia in Africa” che doveva contenere molti capitoli in proposito, purtroppo non vide mai la luce. Gli italiani, appena giunti in Eritrea, si resero conto che c’era bisogno di un mezzo di trasporto potente e sicuro, che soltanto il treno poteva offrire in una regione dove, per l’asperità dei luoghi, gli indigeni erano abituati a spostarsi con muli e cammelli in stretti, ripidi ed impervi sentieri, rifuggendo addirittura l’uso dei carri. Seguendo l’esempio di Robert Napier che nel 1867, a capo della spedizione britannica contro l’imperatore d’Etiopia Teodoro II, aveva fatto costruire velocemente nella stessa zona (tra l’approdo di Ras Malcattò ed i pozzi di Comailè) una linea ferroviaria militare di circa 30 chilometri in un tempo brevissimo per dare un efficace sostegno logistico al suo esercito (gli impianti furono smontati al termine dell’impresa ed ora ne rimane solo qualche traccia), nel Marzo del 1888 il generale Asinari di San Marzano inaugurò i primi 27 chilometri della ferrovia eritrea (la tratta Massaua- Saati); la costruzione, affidata all’ingegner Emilio Olivieri, fu completata in 165 giorni. I binari vennero realizzati con uno scartamento di 75 centimetri, uguale a quello delle ferrovie sarde allora in costruzione; questa scelta fu quasi obbligata, al fine di utilizzare materiale già disponibile e ridurre così drasticamente le spese. Dieci anni più tardi fu deciso di adottare uno scartamento di 95 centimetri, più consono ed in pratica indispensabile a mantenere per tutta la rete eritrea lo stesso scarto. Ciò impose il rifacimento della prima tratta anche se i 95 centimetri rappresentavano sempre “uno scartamento ridotto” che potenzialmente pregiudicava le possibilità di integrazione con altri territori e paesi che utilizzarono scarti internazionali. La linea Massaua-Saati aveva scopi essenzialmente militari: era ancora vivo il ricordo del massacro di Dogali e Asinari di San Marzano non voleva incorrere nel solito errore di sottovalutare l’esercito abissino. Raggiungere di nuovo la base dell’acrocoro era imperativo, ma gli operai italiani avanzavano contemporaneamente all’esercito completando, ad ogni chilometro costruito, la posa dei binari in modo da avere sempre alle spalle il treno funzionante e le relative possibilità di rapidi rifornimenti o precipitose ritirate. Nel 1894 il generale Baratieri, succeduto a San Marzano, ben conscio dell’importanza militare della ferrovia, richiese il prolungamento della linea fino all’Asmara. Nel 1895 gli ingegneri Edoardo Garneri e David Serani presentarono un progetto di massima di una ferrovia a scartamento ridotto che da Massaua arrivasse all’Asmara per poi prolungarsi fino al Sudan. Il progetto, dapprima accantonato, fu ripreso nel 1898 dal governatore civile dell’Eritrea, Ferdinando Martini che riuscì ad iniziare la costruzione dei nuovi tronchi della strada ferrata nel marzo del 1900. La linea Massaua-Asmara, ad un solo binario, ha una lunghezza complessiva di 118 chilometri, di cui 60 in curva con un raggio minimo di 70 metri e 58 chilometri in rettifilo; comprende trenta gallerie e tredici viadotti, 13 ponti, 492 opere d’arte minori e 26 opere d’arte speciali. Vi sono 12 tra stazioni e fermate ed è la ferrovia più alta mai realizzata in tutti i territori italiani, compresa la madrepatria, e fino al 1917, anno dell’inaugurazione della Gibuti–Addis Abeba, era anche la più lunga in salita del continente africano: raggiunge infatti l’altitudine di 2411 metri, coprendo in soli 50 chilometri un dislivello di 1500 metri con una pendenza continua, per un lunghissimo tratto, del 35 per mille. In tutto il mondo fu considerata un’opera fondamentale nella storia dell’ingegneria ferroviaria. Il ponte più alto è quello sul torrente Alà con 14 arcate di 10 metri di luce. Da ricordare i vari raccordi (da Massaua ad Archico, a Gherar, a Gurgussum e da Asmara allo stabilimento Torrigiani ed in seguito agli stabilimenti di birra Melotti e di ceramiche Tabacchi).

I capitali per la realizzazione della ferrovia furono sempre forniti dallo stato italiano; in patria mancarono infatti gruppi finanziari italiani disposti ad assumersi l’onere della costruzione e dell’esercizio delle ferrovie, mentre furono rifiutati capitali stranieri per il carattere strategico che la linea stessa doveva rappresentare. Non fu neppure facile appaltare i lavori. In patria non c’era allora alcuna fiducia nello sviluppo futuro dell’Eritrea: basti pensare che l’asta per la realizzazione del prolungamento ferroviario da Ghinda ad Asmara, tenutasi a Roma nel 1907, andò deserta per ben due volte. L’esecuzione della ferrovia coloniale fu quindi affidata con trattativa privata a tre ditte locali che ottennero un mutuo dalla Banca d’Italia onde far fronte alle spese dei lavori. Dall’amministrazione statale italiana vennero inviati invece tutti i tecnici ferroviari, fra i quali ebbero una particolare importanza i progettisti. Due nomi sono passati alla storia: Francesco Schupfer e Raffaele De Cornè. Il primo, direttore dell’Impresa Ferroviaria Eritrea, divenne in seguito uno dei massimi esperti internazionali di ferrovie africane, mentre il secondo progettò la parte più ardua del tracciato tra Ghinda ed Asmara e riuscì a costruire la ferrovia in quei tratti terribili smentendo i più accaniti oppositori che credevano possibile in quei luoghi solamente la costruzione di una ferrovia a cremagliera. Il costo totale della linea Asmara- Massaua fu di circa 20 milioni di lire. Se difficile era costruire il terrapieno dove poggiare i binari, non meno impegnativo era progettare i treni che fossero in grado di arrampicarsi per le erte ferrate della “Gola del Diavolo”. All’inizio la maggior parte delle locomotive e dei vagoni vennero acquistati in Germania, ma dopo il 1913 furono l’ Ansaldo di Genova, la Breda di Milano e le Officine Meccaniche di Saronno e di Reggio Emilia a offrire macchine e carri. In seguito, dopo il 1930, fu la volta della Fiat con i locomotori ed automotrici diesel ad essere l’unica ditta fornitrice che provvide a mettere in funzione anche quelle splendide littorine che permettevano viaggi più veloci e più comodi.

La ferrovia Asmara-Agordat-Tessenei, iniziata a costruire nel 1910, arrivò a Cheren nel 1922 , nel 1928 ad Agordat e nel 1933 a Biscia (351 chilometri da Massaua) senza mai raggiungere l’ormai vicina Tessenei, sul fiume Gasc, paese che era il centro principale di coltivazione del cotone eritreo. L’Asmara-Biscia aveva una lunghezza complessiva di 227 chilometri, con 44 chilometri di curve, con un raggio minimo di 70 metri, pendenze massime del 25%°, 9 gallerie, 25 ponti, un viadotto, 513 opere d’arte minori e 17 stazioni. L’efficienza della ferrovia eritrea aumentò moltissimo con l’adozione di speciali locomotive da montagna tipo Mallet. Il nome francese con il quale si designava questa speciale locomotiva non deve trarre in inganno poiché si trattava di una macchina di disegno e costruzione tipicamente italiani. Queste locomotive, create per vincere forti pendenze con carichi rilevanti, possedevano un duplice apparato motore che agiva su differenti gruppi di ruote, il tutto sotto un’unica caldaia. La forza di trazione ne risultava così enormemente aumentata: le Mallet risolsero i problemi di superare pendenze del 35-40 per mille con curve che avevano un raggio molto ristretto. Fin dall’entrata in funzione delle prime tratte, sia gli italiani che gli indigeni, oltre naturalmente ai militari, cominciarono a viaggiare con il nuovo mezzo di trasporto che per la prima volta e di prepotenza introduceva nell’ambiente locale la precisione e la razionalità del mondo occidentale, basate essenzialmente sul concetto di uno stretto rapporto tra il tempo e le varie espressioni della vita umana. Per l’eritreo, che dava al tempo un valore molto relativo, l’evento fu memorabile. Il treni avevano quattro classi: tre erano simili a quelle italiane, la quarta era riservata agli indigeni ed era costituita da carri scoperti che viaggiavano con i treni merci: la quarta classe fu un vero successo in quanto apportò un numero rilevante di passeggeri eritrei e riuscì a modificare le abitudini sociali delle zone toccate dalla ferrovia, incoraggiando soprattutto la mobilità. L’eritreo, infatti, dapprima riluttante, poi entusiasta della rapidità e comodità dei trasferimenti, affollò i treni dando vita, lungo il tragitto della ferrovia, ad uno sviluppo commerciale autoctono di una notevole importanza. Il numero dei viaggiatori indigeni, infatti, andò continuamente aumentando senza battute di arresto per gli eventi bellici, tanto che il picco operativo della ferrovia si ebbe molti anni dopo, nel 1965, con 446.000 passeggeri e 200.000 tonnellate di merce per anno. Inoltre il treno determinò, di conseguenza, una completa riorganizzazione del sistema dei trasporti delle merci; diventò molto frequente vedere, nelle piccole stazioni, carovane di cammelli o di muletti fare il carico o lo scarico di merci che arrivavano o potevano proseguire con la ferrovia: naturalmente la strada ferrata permise la nascita e lo sviluppo di centri urbani . Specie nell’ultimo tratto da Nefasti all’Asmara la ferrovia offriva scenari e panorami di incomparabile bellezza che non venivano affatto disturbati dall’ affannato trenino: la strada ferrata infatti si snodava in un seguito temerario di curve, controcurve, ellissi, gallerie, loopings, con i quali ritornava al punto di prima, ma più in alto, guadagnando così di quota. Salendo, le locomotive ansimavano sempre più penosamente, mentre lo sferragliare dei treni prorompeva altissimo come un muggito metallico nei passaggi lungo le tagliate dei rupi e si diradava invece sui viadotti per poi disperdersi dentro le gallerie.

Come abbiamo accennato, tutti gli europei si avvalevano di questo mezzo di trasporto: il viaggio, della durata di quattro ore, era decisamente piacevole ed anche i governatori avevano fatto giungere dall’Italia una carrozza particolare. In verità negli anni trenta, la ferrovia aveva perso buona parte della sua importanza in quanto anche in Africa divennero sempre più preponderanti i servizi resi dagli autoveicoli: la costruzione delle strade era più economica ed i camion erano più versatili dei treni. In Eritrea tuttavia, il problema della concorrenza tra strade ferrate ed asfaltate non si manifestò in forme così accentuate come in altri paesi. Infatti i 3500 chilometri di rete stradale realizzati erano stati concepiti in funzione complementare della ferrovia, dalla quale si dipartivano per raggiungere i centri non serviti dal treno. Durante la recente lunga guerra tra Eritrea ed Etiopia, le ferrovie sono state smantellate dagli eritrei per due ragioni: la prima era quella di impedire agli etiopici di servirsi delle strade ferrate per trasportare velocemente uomini e mezzi fra i vari campi di operazione, la seconda era quella di poter utilizzare i binari e le traversine per la costruzione di rifugi antiaerei. Negli ultimi anni gli eritrei hanno iniziato a ripristinare la vecchia strada ferrata costruita dagli italiani. I ponti, le gallerie, i terrapieni sono rimasti intatti e pian piano, chilometro dopo chilometro la vecchia ferrovia è tornata a nuova vita: sono stati rintracciati i vecchi macchinisti che, malgrado la vetusta età sono riusciti a rimettere in funzione le antiche locomotive a vapore. Per ora è più un’attrazione turistica che altro, difficile prevedere se le vetuste linee ferroviarie eritree avranno un futuro. Lasciatemi concludere questo breve excursus sulle ferrovie eritree con il mio piacevolissimo ricordo di quando, da bambino, viaggiavo sulla littorina Asmara-Massaua. Mi capitava di utilizzare questo simpatico mezzo di trasporto abbastanza frequentemente per raggiungere i miei zii che abitavano alcuni a Massaua ed altri a Nefasit. Amavo quel trenino, più piccolo di un normale bus, che trasportava infatti solo 36 persone, e che ti conduceva in gita per quei fantastici paesaggi ricchi di nebbie in montagna e tanto assolati in bassopiano. Mi colpiva l’immaginazione il policeman seduto sullo strapuntino accanto al macchinista con in mano il vecchio ’91 e con un pistolone a tamburo nella fondina della divisa cachi con calzoni corti, sahariana ed in capo un largo cappello dalle larghe tese di cui una rivoltata e fermata con un distintivo governativo. Ma era il paesaggio che mi passava veloce e sempre diverso a farmi sognare. Mentre i due potenti motori, uno anteriore ed uno posteriore, si davano da fare per superare le ardue pendenze, avevo l’abitudine di passare il tempo contando alcuni animali. In montagna prendevo mentalmente nota del numero dei buceri dai grandi becchi gialli, così simili ai tucani, che sostavano in coppia preferibilmente sulle agavi, e degli uccelli topo dalle lunghe code, che svolazzavano intorno agli alberi di papaia. In bassopiano erano le gazzelle che catturavano la mia attenzione ed il numero era alto se si passava di mattino presto o al tramonto. Ma anche le teorie di cammelli e di asinelli, gli indigeni che si spostavano a piedi sfruttando il tracciato della ferrovia, con i loro carichi di merce sospesi sul capo, mi spingevano a pensare.

Il viaggio Asmara-Massaua durava circa quattro ore, ma era sempre un dispiacere scendere dalla littorina che ho sempre preferito ai viaggi in automobile. |

|

|

Le foto di Valeria Isacchini |

|

|

Ho scattato queste foto tra la fine di Dicembre 2004 e gli inizi di Gennaio 2005, nel periodo in cui probabilmente Michela Wrong stava finendo il suo libro “I didn’t do it for you”, nel quale dedica alcune belle pagine alla ferrovia Massaua – Asmara. In quei mesi, avevano appena finito di risistemare i binari fino a Ghinda, e ogni tanto qualche convoglio saliva fin là, sempre che arrivasse in tempo il carbone dall’estero. In quei giorni tra Asmara e Massaua non si faceva altro che parlare di un carico di carbone appena arrivato dal Sudafrica, perciò speravo di percorrere almeno la tratta Massaua – Ghinda, ma non è stato possibile: non c’era un servizio regolare, solo di tanto in tanto, su prenotazione, una qualche comitiva di turisti poteva sperare di utilizzare il treno. Così ho pensato di scattare almeno qualche foto, mentre risalivo in auto verso Asmara.

|

|

|

Pensilina liberty a Massaua Per arrivare alla stazione di Ghinda si abbandona la strada principale, si percorre una strada di terra; vicino alla scuola c’è la stazione, dove un dolcissimo ferroviere di 85 anni era contento di rispolverare il suo italiano e di ricordare i nomi degli ingegneri e dei tecnici italiani per i quali aveva lavorato.

|

|

|

Vecchia locomotiva a Ghinda

|

|

|

A 85 anni, monta la guardia alla stazione di Ghinda Sono arrivata nel pomeriggio nella capitale, e verso il tramonto mi sono avviata a piedi alla stazione, a cercare le tracce delle vecchie locomotive. Dai miei appunti di viaggio: ”Trovare i vecchi treni alla stazione di Asmara non è stato semplice. Intanto perché non è stato facile trovare la stazione. Noi siamo abituati a un piazzale, a un qualche segnale che ci indichi che siamo in zona stazione: lì invece ti additano un cortile polveroso, da cui si accede a un cortile sassoso, da cui…, ecc. Finalmente ho trovato un posto in cui qualche binario qua e là e qualche capannone mi facevano pensare a una ferrovia. Però niente treni, ma parecchie decine di persone in tuta blu intente a chiacchierare a gruppetti. Cosa se ne facciano di tanti ferrovieri in un posto in cui circolano solo un paio di treni d’antiquariato, qualche volta al mese e solo su prenotazione, è un mistero. Comunque, tutti molto gentili; ma mi hanno rimpallato da un capannone all’altro finché uno di loro, sempre attraverso cortili, cancelli, scalini, ecc., mi ha portato al binario giusto (…) Il bello della stazione di Asmara è che puoi cacciare il naso dove vuoi, salire sulle locomotive, infilarti nel vano carbone, ecc., senza che nessuno te lo impedisca. Al massimo mi hanno detto “Attenta” quando mi hanno visto arrampicarmi in cima a una locomotiva. “Vivi e lascia vivere” sembra il loro motto”.”

|

|

|

Due locomotive a vapore, targate l’una “Società Anonima GIO. ANSALDO Genova 1938.XVI – n. 1369” e l’altra “n.1363”

|

|

|

Locomotiva

targata “Società Italiana ERNESTO BREDA per costruzioni meccaniche – n.

2457 MILANO 1937

|

|

|

Un vano carbone

|

|

|

Dopo, mentre cercavo un ufficio a cui chiedere qualche informazione, ho incontrato lei, la littorina Fiat, ancora e sempre elegantissima. Il giorno dopo, ho proseguito verso Cheren, Agordat, Barentù (la mia intenzione era raggiungere Tessenei). Si parla raramente della tratta ferroviaria che proseguiva oltre Asmara. Per quel che ne ho saputo, gli Inglesi ne smontarono l’ultimo tratto per farne rottami di ferro, ma il servizio fino ad Agordat è continuato fino ai primi anni ’70. Dalla strada se ne vede ogni tanto la traccia là in alto, una cicatrice che taglia a mezza costa il fianco delle montagne e che poi si immerge in una galleria.

|

|

|

La graziosa stazione di Cheren funge ora da terminal per gli autobus

|

|