|

LA STRAGE DEL CANTIERE GONDRAND Gian Carlo Stella, 4 dicembre 2013

Nella notte fra il 12 ed il 13 febbraio 1936 una banda etiopica[1] guidata dal fitaurari Tesfai, sottocapo del degiacc Aialeu Burrù, si staccava da una massa di altri 2.000 guerrieri e riusciva, contando sull’appoggio della popolazione - transitando nella regione dell'Adi Iabò -, ad infiltrarsi nelle retrovie del fronte italiano.

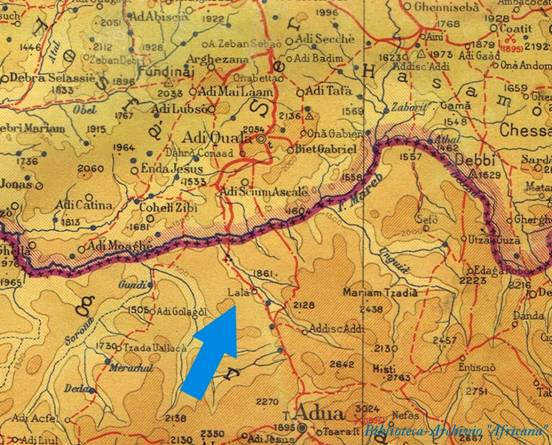

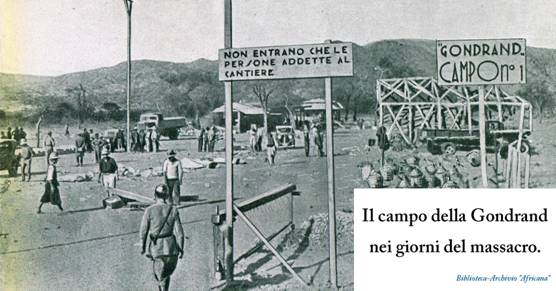

L’ordine dato al Tesfai dallo stesso ras Imrù era di: “attaccare il campo di Mai Lahlà”, perchè, come dichiarerà lo stesso ras: “Lo ritenevo e lo ritengo ancora un atto legittimo di guerra, poiché gli operai erano in zona di operazioni ed erano armati di moschetto”[2]. Alle prime luci dell’alba la banda era presso il campo N. 1 della Società Nazionale Trasporti “Gondrand”, cantiere impegnato nei lavori di ampliamento della strada che da Asmara toccando i paesi di Áddi Úgri e Addì Qualà, portava ad Adua, poco oltre il fiume Mareb, confine tra l’Eritrea e l’Etiopia[3].

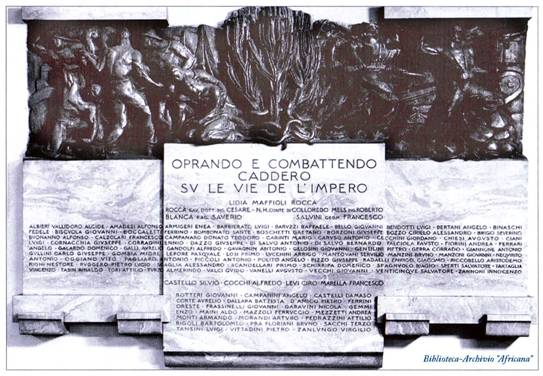

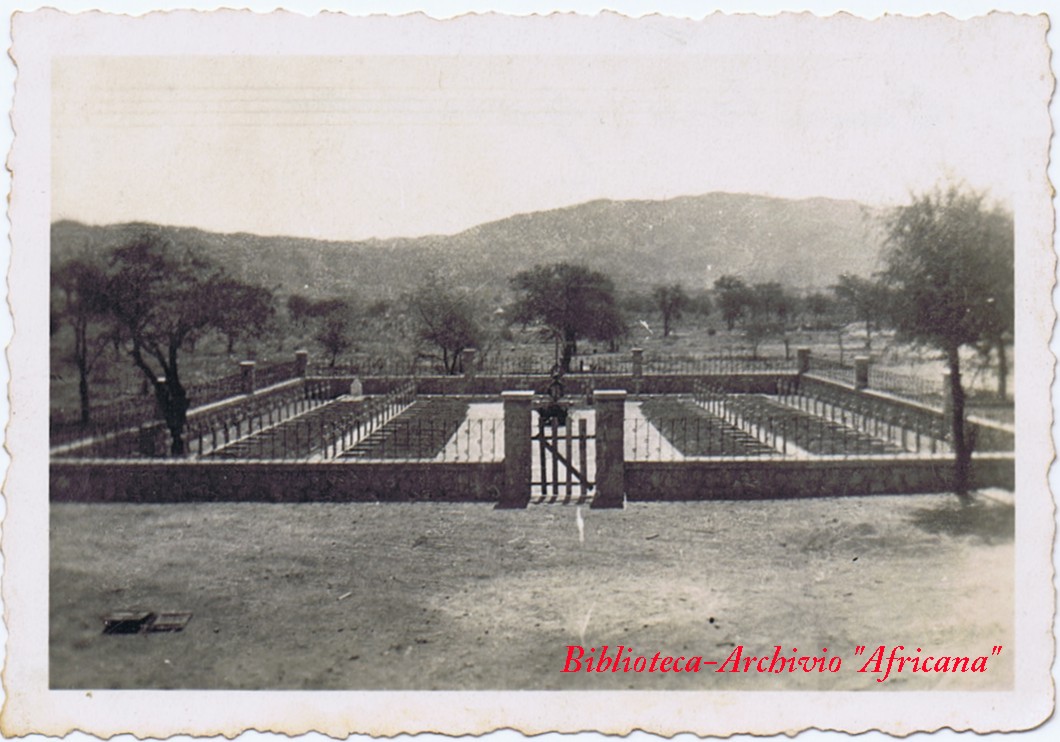

Il fronte di guerra era all’epoca molto più a sud, quasi a 200 km, sin quasi a Macallè, dove il I Corpo d’Armata del generale Ruggero Santini fronteggiava le truppe del ministro della guerra ras Mulugheta. Il cantiere, in territorio etiopico occupato dagli italiani, era ancora immerso nel sonno e poteva contare su circa 15 moschetti come arma di difesa; scarsa e forse inesistente la vigilanza. Il campo verso le ore 5 venne furiosamente invaso dagli etiopici che, urlando ed armati di armi da fuoco e da taglio, iniziarono come impazziti a scagliarsi contro ogni persona, entrare nelle baracche e far scempio degli occupanti. Alcuni italiani, i più fortunati, tra cui l’impiegato postale Clemente Ruggiero e l’operaio Giuseppe Fornara riuscirono a salvarsi fuggendo, ma i più soccombettero e furono oggetto di feroce barbaria. Uccidendo, seviziando e razziando, nel frugare nel magazzino degli esplosivi, gli etiopici provocarono involontariamente una esplosione, che causò loro decine di morti. Tra le vittime italiane dell’assalto anche il capo cantiere ing. Cesare Rocca, sua moglie Lidia Maffioli[4] ed il vicedirettore, Roberto Colloredo Mels il quale, trovandosi al momento fuori dal campo, preferì rientrare, andando così incontro al suo destino. Nei confronti della Lidia Maffioli, si disse che venne ripetutamente violentata e che prima di essere finita le misero in bocca i testicoli del marito. Altra versione vuole che fu il marito a spararle per evitarle sevizie. Non fu l’unica donna ad essere massacrata: nel cantiere ebbe identica fine anche la giovane servetta di colore dei Rocca. Poche ore dopo l’assalto gli etiopici si ritirarono, portando con loro due prigionieri che verranno liberati successivamente: Alfredo Lusetti ed Ernesto Zannoni. Non è possibile certificare quanti italiani ed indigeni erano presenti al Campo: l’inchiesta svolta da Alberto Pollera, Capo dell’Ufficio Politico della II Armata, indica in 74 il numero delle vittime, e in 40 quelle etiopiche. Altre fonti, anche ufficiali, parlano di 65, 68, 78 e 85[5]. Questi verranno sepolti, con gli indigeni operai, in un cimitero allestito nei pressi appositamente per loro. I nomi dei caduti italiani verranno compresi nella grande lapide in bronzo collocata nel salone della sede centrale di Milano della Società Nazionale Trasporti Gondrand.

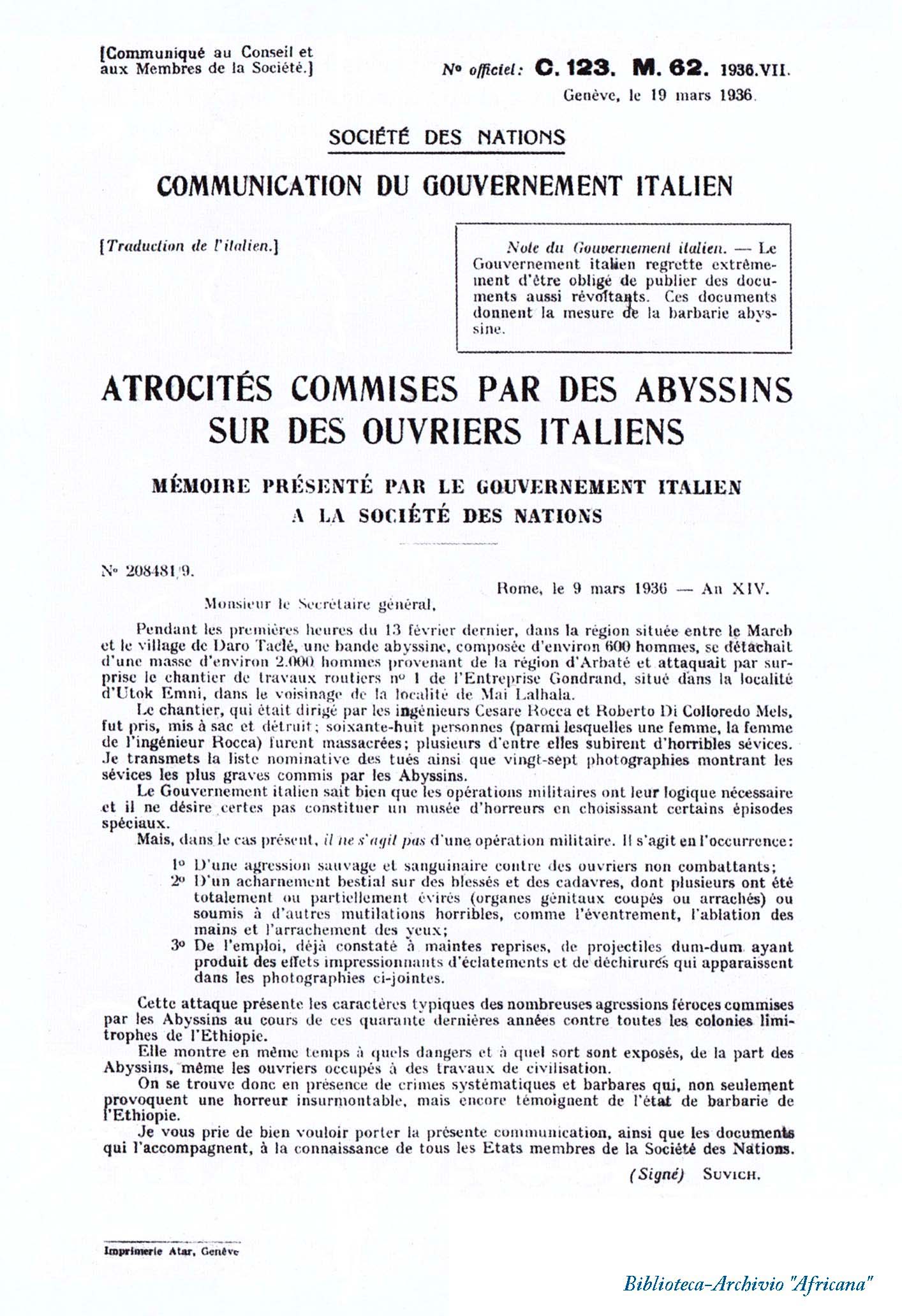

Il rumore del massacro e l’esplosione del magazzino vennero uditi a chilometri di distanza, accompagnato dalle notizie portate dai pochi superstiti. Anche le Camicie Nere di guardia ai ponti sul Mareb udirono quei rumori e chiesero via radio cosa fare. Ad Adi Qualà la notizia giunse attraverso l’impiegato postale che era stato al Cantiere. In un primo tempo nessun reparto si mosse “in attesa di ordini”, finché giunse sul posto il capomanipolo Lorenzo Ponte, guidando militi armati e una compagnia di operai. Furono i primi ad osservare la distruzione ed il carnaio: molti corpi erano smembrati, eviscerati, evirati[6], gli occhi strappati e le mani tagliate. Le pallottole dum dum utilizzate dagli etiopici avevano anche causato orribili squarci nei corpi. Quei primi italiani giunti al cantiere riusciranno a sorprendere tre etiopici ancora intenti a razziare e che vennero immediatamente passati per le armi. Il bollettino di guerra del Negus, da Dessiè in data 23 febbraio, così riferiva l’accaduto: “Ras Immirù segnala dal fronte nord che il 13 febbraio, un distaccamento delle nostre truppe ha attaccato un fortino nemico a Rama sulla strada di Adua ad una ventina di chilometri da Mareb. I nostri hanno sconfitto il nemico che si è dato a precipitosa fuga verso la frontiera lasciando sul terreno 412 morti e qualche prigioniero. Dopo aver messo al riparo una certa quantità di armi e di munizioni, dell’altro materiale e un importante magazzino di viveri, i nostri hanno dato fuoco all’immenso deposito di bombe la cui esplosione ha servito a demolire del tutto il fortino. Sono andate perdute nell’incendio anche trenta vetture, autocarri e automobili abbandonate dal nemico. Le nostre perdite, dovute soprattutto allo scoppio delle bombe, sono di 50 uomini uccisi e 101 feriti”[7]. Il 9 marzo 1936 il Governo italiano – attraverso il Segretario generale agli Esteri Fulvio Suvich, inviava al Segretario Generale, al Consiglio ed ai membri della Società delle Nazioni, una relazione-denuncia sul massacro, in cui faceva presente: 1) l’aggressione selvaggia e sanguinaria contro operai disarmati. 2) l’accanimento bestiale su feriti e cadaveri, molti dei quali totalmente o parzialmente evirati (organi genitali tagliati o strappati) o sottoposti ad altre terribili mutilazioni come lo sventramento, il taglio delle mani e l'asportazione degli occhi. 3) l’impiego, già constatato in altre occasioni, di proiettili dum-dum che hanno causato impressionanti squarci e lacerazioni ben riscontrabili nel repertorio delle fotografie allegate[8]. (vedi immagine N. 4) La denuncia non ebbe seguito per lo sviluppo degli avvenimenti che portarono l’Italia a disporre, almeno sulla carta, dell’Etiopia dopo poche settimane.

[1] Sul numero le cifre sono discordanti; Alberto Pollera, in uno dei suoi rapporti parla di circa 100 uomini; la relazione ufficiale italiana presentata alla Società delle Nazioni, a firma dell’Incaricato italiano, Fulvio Suvich, le indica in 600. Si veda in ASMAI [Archivio Storico Ministero dell’Africa Italiana], pos. 181/18. [2] Cfr.: DEL BOCA Angelo, Gli italiani in Africa Orientale, Bari, Laterza, 1976, Vol. I, p. 586. Del Boca ritornerà specificatamente sull’episodio con l’articolo: La verità sul massacro della Gondrand, in:” Storia Illustrata”, Milano, N. 311, ottobre 1983, pp. 68-74, con 11 foto ed 1 cartina. Deludente, per il nome della nota testata, l’articolo di Massimo Zamorani: La strage della “Gondrand”, apparso su “Storia Militare”, Anno XXI, N. 236, maggio 2013, alle pp. 37-39. [3] Molti autori hanno ritenuto che Mai Lahlà fosse in Eritrea, poiché era così segnalata nelle carte e nelle guide anche ufficiali stampate dopo il 1936 (Vedi: Consociazione Turistica Italiana, Africa Orientale Italiana, Milano, 1938, a p. 239 e indice a p. 634). In effetti, dopo la conquista, quel territorio venne incorporato nel Governo della Colonia Eritrea. [4] Le salme dell’ing. Rocca e di sua moglie rientrarono in Italia negli anni ’60. Il fratello dell’ingegnere, Pietro, per l’occasione avrebbe voluto ricordare con un articolo la vicenda, ma non trovò un articolista che volle farlo. Dino Buzzati, interpellato, rispose “che era addirittura una ignominia occuparsi dei morti di una guerra d’avventura, andati in Africa per farsi una fortuna.” Vedi: Quando dimenticare è crimine, in: “Storia Illustrata, Milano, N. 315, febbraio 1984, p. 15, lettera di Luigi Guicciardi. [5] Il cimitero conservava 85 salme. Qui in allegato troverete l’elenco del personale ed operai del cantiere morti come risulta dallo scavo archivistico condotto da chi scrive qui. [6] Secondo il Prof. Luigi Goglia, storico del colonialismo italiano ed esperto di fotografia, gli evirati furono 18. Vedi il suo: Storia fotografica dell’Impero fascista 1935-1941, Bari, Laterza, 1985, nota N. 21 di p. 18. Sul fatto di Mai Lahlà ecco come si esprime: “… Certamente gli etiopici, che difendevano il loro paese da un’aggressione, avevano qualche ragione in più per compensare la loro debolezza con la ferocia verso l’aggressore; e ras Immerù aveva sicuramente ragione quando rivendicava l’attacco al cantiere Gondrand come un legittimo atto di guerra, e a tutti gli effetti bisogna riconoscere che tale fu. Quanto invece seguì all’entrata degli armati etiopici nel cantiere appartiene al triste capitolo delle atrocità”. Cfr.: Ibidem, pp. 10-11. [7] Vedi: Di Lauro Raffaele, I Bollettini del Negus, in: “Gli Annali dell’Africa Italiana”, Anno II, N. 1, 1939, p. 144. [8] Nel cantiere vennero scattate moltissime fotografie e, credo, girata anche una pellicola. Le immagini non vennero però mai pubblicate e giravano clandestine. Il fascismo, per la guerra d’Africa, non volle mai eccitare gli animi con la pubblicazione di immagini che avrebbero fatto presa sul popolo. Solo nell’ultimo dopoguerra iniziarono ad apparire queste immagini, ed una serie molto cruda venne edita da Adolfo Mignemi nel suo, Immagine coordinata per un impero, Torino, Forma, 1984, alle pp. 206-207. Allo stato attuale non è possibile reperire le immagini scattate dall’Istituto “Luce”, probabilmente “fuori posto” o “andate perdute”.

|

|