Tripolini, africanette, faccette nere, digestivo Menelik, liquore Ruwenzori… erano gli ultimi decenni del sec. XIX, e il “continente nero” cominciava a solleticare la fantasia dei grafici pubblicitari e dei produttori alimentari italiani. Sulle tavole degli italiani benestanti cominciavano talvolta a comparire strani frutti da esotiche lontananze, quali banane e datteri, e le signore eleganti offrivano alle amiche pasticcini dai nomi evocativi, tra i quali per un certo periodo furono assai diffusi gli Assabesi, a base di burro e cioccolato, micidiali per la linea ma talmente golosi che rimangono presenti in alcuni ricettari contemporanei. Anzi, l’aggettivo legato al nostro primo possedimento sul Mar Rosso era talmente di moda che intorno al 1885 la pasticceria Pfatisch di Torino, ancora oggi considerata un tempio della cioccolateria piemontese, comincia a produrre la torta assabese, e tuttora, se consultate il catalogo della fabbrica calabrese di liquirizia Amarelli di Rossano, trovate sacchetti di assabesi aromatizzati all’anice. Perché questa improvvisa mania per il porto eritreo di Assab, che aveva colpito dalle Alpi allo Stretto?

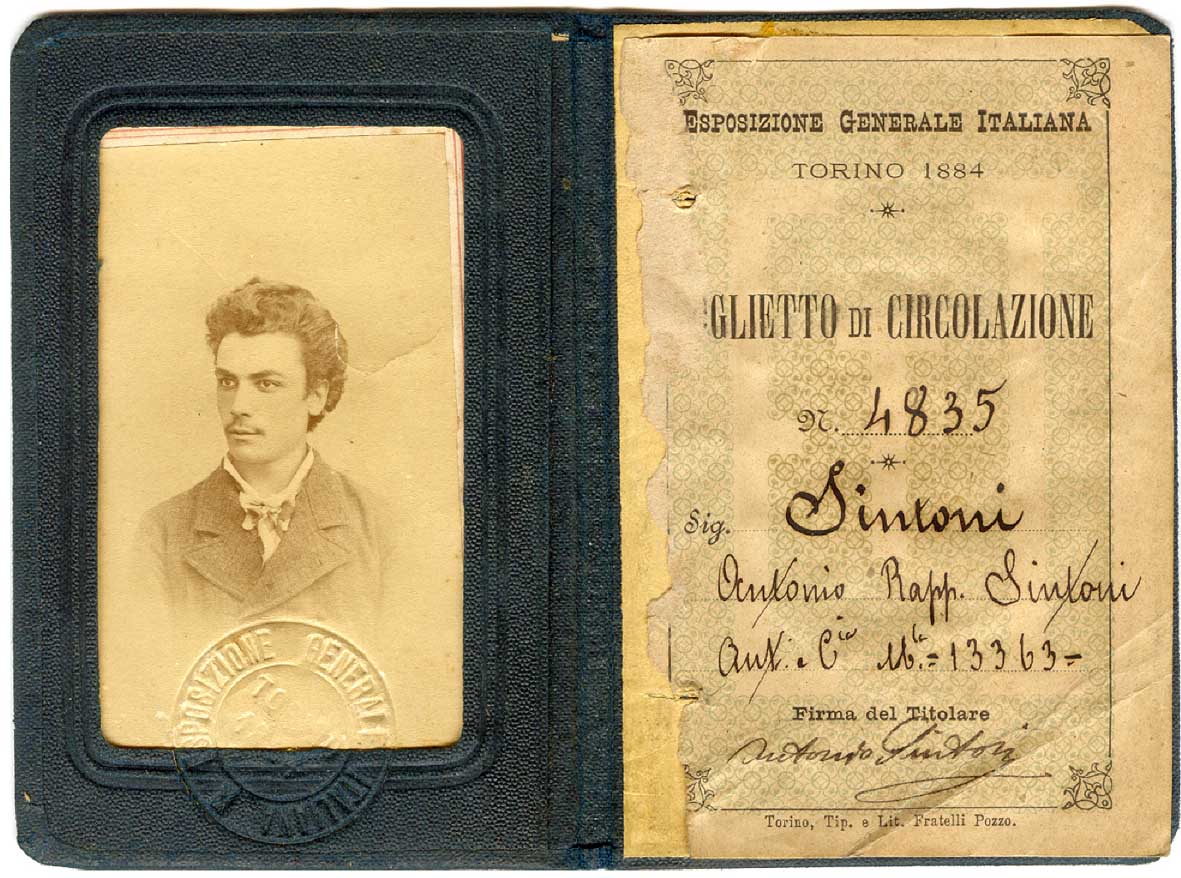

Le ragioni le spiega ampiamente il testo di Guido Abbattista, docente di Storia Moderna e Metodologia della Ricerca Storica all’Università di Trieste, “La rappresentazione dell’”altro” nelle esposizioni torinesi (1884 – 1911)[1]. Nell’estate del 1884 si teneva a Torino l’Esposizione Generale Italiana, di cui, come molti sanno, restano ancora ampie tracce nel capoluogo piemontese, in particolare al Borgo Medievale del Valentino, che ospitò buona parte della manifestazione. È invece sparita la cosiddetta Baia di Assab, il luogo realizzato per ospitare un gruppo di Dancali che furono i primi africani a partecipare ( o a venire esposti, a seconda, come accenneremo, dei punti di vista) ad un’esposizione italiana. Come Abbattista illustra ampiamente, si stavano diffondendo in quegli anni in Europa, accanto alle esposizioni commerciali, anche quelle etno-antropologiche, che mettevano in mostra i “tipi umani” impegnati nelle loro attività “normali e quotidiane”, con cornice di ambienti “originari” ricostruiti. Si accontentava così quel gusto dell’esotico che senz’altro captava il pubblico (in un epoca in cui - val sempre la pena di ricordarlo - i mezzi di diffusione delle conoscenze erano assai scarsi e comunque poco diffusi). Portare in Italia un gruppo di Assabesi avrebbe inoltre costituito un appoggio pubblicitario alla recentissima politica coloniale, appena iniziata con l’acquisizione di Assab da parte dello Stato (1882).

Tutta la stampa parlò ampiamente dell’arrivo e del soggiorno di questi sei africani (tre maschi adulti, una donna e due bambini), che per due mesi rimasero nel “villaggio tipico” (con ricostruzione di capanne ed esposizione di bestiame e di oggetti tradizionali); suscitarono la curiosità fin troppo pressante ed invadente del pubblico, con ovvie reazioni da parte loro - tanto più che notoriamente i Dancali non sono granché acquiescenti… - e furono anche alquanto sfottuti dalla stampa satirica; ma a un certo punto, quando si sparse la voce - che si rivelò poi totalmente infondata - di una supposta loro appartenenza a stirpe nobile indigena, furono trattati come veri e propri divi, conversando con i giornalisti e girando in lungo e in largo per l’Italia, ricevuti con onori principeschi dal duca d’Aosta, dalla principessa Clotilde, addirittura, in udienza privata, dalla coppia regale. Insomma, “i selvaggi” , da oggetto di esposizione, si trasformarono in visitatori privilegiati del Bel Paese, ricevendo ricchi doni ed omaggi aristocratici. E si aprì anche un dibattito, con aspre critiche antirazziste da parte di alcuni giornali, sulla mancanza di scrupoli con cui, per scopi meramente commerciali e speculativi, erano stati esibiti tipi umani alla curiosità popolare . Si deve necessariamente rimandare agli interessanti studi citati per un ampliamento delle informazioni e delle considerazioni su questo inconsueto, e per certi aspetti divertente, viaggio in Italia degli Assabesi[2]. Data la passione con cui il pubblico seguì questa partecipazione, alcuni produttori dolciari pensarono bene di titolare ai divi del momento certe loro nuove confezioni, ovviamente a base di cacao, cioccolata, liquirizia, tanto per ispirarsi al colore della pelle degli africani. Pare (ma io ne dubito) che questa fantasia esotica nella denominazione di dolciumi sia stata ampiamente anticipata da un pasticciere della provincia bolognese. Gli “africanetti” di Francesco Bagnoli da San Giovanni in Persiceto, grosso borgo a qualche decina di chilometri da Bologna, entrati in produzione per la prima volta nel 1872, erano gialli, essendo a base di uova e zucchero (in pratica, uno zabaione passato al forno). Pare che siano stati chiamati così semplicemente perché il produttore ne spediva parecchi in Africa Orientale[3], facendosi quindi ispirare solo per il nome, non per la composizione, da suggestioni di paesi lontani. Che però Bagnoli ne spedisse “molti” in Africa orientale già dal 1872, come si dice nell’articolo citato, è, secondo me, alquanto improbabile: più facile che i dolcetti in questione, anche se magari inventati nel 1872, abbiano acquistato la loro denominazione (tuttora confezionati, sono addirittura brevettati ed inseriti nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali) in seguito, sull’onda delle successive imprese africane.

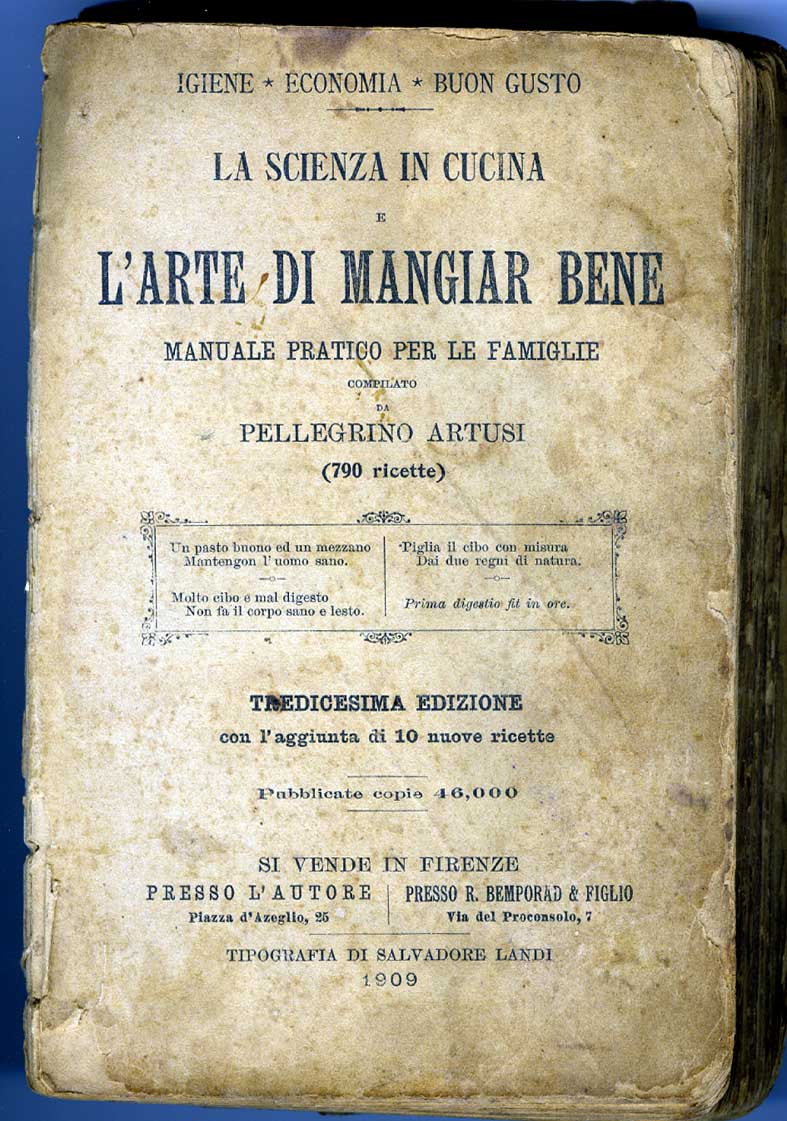

A parte certi nomi destinati ad incuriosire, le nostre colonie non suscitavano un gran interesse tra gastronomi e buongustai. Il più prestigioso ricettario italiano, La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene di Pellegrino Artusi, comparso nel 1891, per molto tempo ignora completamente l’Africa e i suoi prodotti. Solo nel 1909, giunto alla tredicesima edizione, l’austero letterato e studioso di Foscolo e di Giusti si azzarda a introdurre nel suo manuale un esotico Gelato di banane, ma ritiene suo dovere spiegare cosa mai sia questo strano vegetale. Dopo avere dichiarato che il banano sarebbe considerato “nel suo paese” (?) il famoso frutto proibito del Paradiso Terrestre, e che le sue foglie sarebbero servite, secondo la tradizione, a coprire le nudità di Adamo ed Eva, aggiunge che il “suo frutto è in forma di un grosso baccello simile, in apparenza, a un cetriolo di buccia verde, ma liscia, triangolare e falcata”. Tanto per riuscire ad identificarlo...

Certo, le nostre colonie sul Mar Rosso gran risorse alimentari non ce ne davano. Come si nota dalle pagine dedicate all’agricoltura nella Guida ai Possedimenti e Colonie del Touring Club Italiano (1929) in Eritrea le vaste bonifiche in programma erano destinate a piante industriali più che a quelle alimentari (se si esclude magari la ipotizzata estrazione di olio da cucina dalla Guizotia abyssinica, da cui però si specifica che “è coltivato nei terreni più cattivi dell’altipiano e non molto intensam.” e dal poco sesamo coltivato dai Cunama[4]; anche la coltivazione di caffè risulta ancora allo stato sperimentale); quanto alla Somalia, sono numerosi[5] i richiami alle difficoltà (siccità, scarsità di manodopera locale, faticosa acclimatazione per la manodopera italiana, ecc.) che vi impedivano lo sviluppo agricolo. Anche la successiva Guida dell’Africa Orientale Italiana (1938), a proposito di agricoltura[6] inneggia a “grande avvenire”, a colture “suscettibili di sviluppo”, a “esperimenti in corso”, a frumento che “potrà (…) fornire alla Madrepatria quei grani di forza che tuttora si importano dall’America”, di granturco che “ potrà raggiungere” produzioni notevoli, insomma tutto un futuro prospero e radioso, ma al presente quasi nulla. A parte banane e datteri, i “generi coloniali” venduti nei negozi di alimentari venivano soprattutto da colonie straniere, perché sulle nostre potevamo contare proprio pochino, accontentandoci più che altro di poche spezie ed infusi.

E tra gli infusi comincia a diffondersi una bevanda destinata poi, per un certo periodo, a sostituire il tè di importazione: il karkadè, chiamato all’epoca anche tè rosso d’Abissinia, che veniva coltivato in Eritrea. Ne parla Ada Boni, nel Talismano della Felicità, libro che appare nel 1929 e che sarà poi costantemente aggiornato e ristampato fino ai giorni nostri. Ada Boni dà spazio alla Torta Eritrea, alle Africanelle, agli Assabesi, e pure allo sciroppo di karkadè. Avanza qualche blando “esotismo”, ma propone una cucina domestica, tranquilla, economica, tradizionale: c’è da chiedersi cosa ne pensava di certe sorprendenti dichiarazioni che, proprio negli anni in cui il Talismano si affermava nelle case delle signore perbene, venivano propagate da Filippo Tommaso Marinetti.

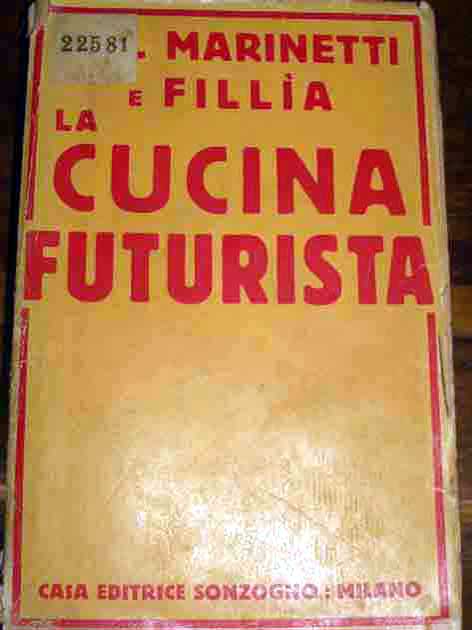

Dato che il Futurismo aspirava a sovvertire tutti gli aspetti della quotidianità, ovvio che si sia occupato anche di cucina[7], anzi, è abbastanza nota la crociata che condusse (inutilmente) contro la pastasciutta (cibo che “lega coi suoi grovigli gli italiani di oggi ai lenti telai di Penelope e ai sonnolenti velieri, in cerca di vento”) in favore di un’alimentazione agile, scientifica, chimica, aerea, fantasiosa, libera, sinergica[8]. I futuristi riescono, più che a sconvolgere le massaie italiche (le cui abitudini certo non vennero neanche scalfite dalle provocazioni marinettiane), ad organizzare epici banchetti alquanto sorprendenti. La politica coloniale viene favorevolmente osservata da Marinetti, che riesce a farne anche un’esaltazione gastronomica quando, nel 1932, con l’amico Fillìa, pubblica il testo base La cucina futurista, Sonzogno[9].

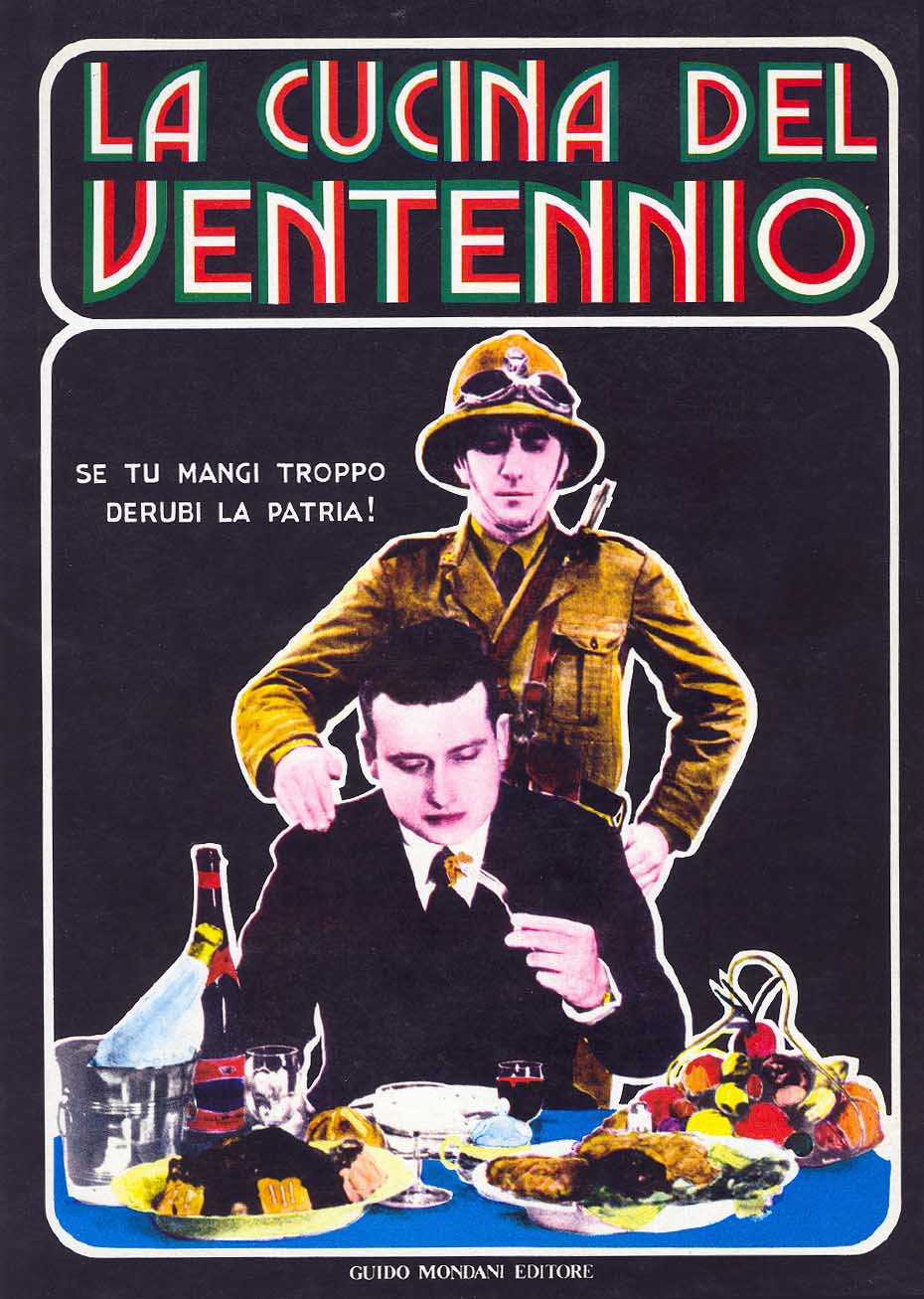

È una lettura spesso piacevole e, appunto, gustosa, anche se talvolta, nello sforzo di voler dissacrare e smontare le tradizioni, Marinetti cade nel tono di “quello che vuol fare lo spiritoso ad ogni costo” (come nella proposta di “pranzo ufficiale”[10], la cui auspicata critica alla solennità diplomatica e in particolare alla Società delle Nazioni viene effettuata con mezzi scontati e ripetitivi). Più brillanti certe proposte di ricette che, pur apparentemente illogiche causa il linguaggio sorprendente, si rivelano, a ben guardare, assolutamente fattibili. È il caso del Balzodascaro, ideato da Angelo Gioachino, che è poi un arrosto in agrodolce, cioè una coscia di montone con lauro, pepe, rosmarino ed aglio, a cui dopo la cottura si aggiungono datteri farciti con pistacchi salati, vino bianco secco e succo di limone. Embé? Non è poi tanto strano, anche se il nome, come sempre per le ricette futuriste (famose ad esempio quelle del Carneplastico, del Pollofiat, le varie Polibibite), sembra evocare chissà quali bizzarrie. D’altra parte, si trattava di un piatto effettivamente proposto da un ristorante torinese, la Taverna Futurista del Santopalato, decorata appunto da Fillìa. Un po’ più fantasioso come cuoco è Marinetti, che propone un Pesce coloniale a rullo di tamburo. Serve un cefalo, accompagnato da una salsa di capperi, rosolio, pepe rosso e salsa di latte. Evidentemente, l’aggettivo “coloniale” è giustificato dall’ aggiunta nell’ intingolo di datteri, ananas e banana. Si specifica inoltre che “Verrà mangiato al rullo continuato di un tamburo”; evidentemente per suggerire imprese guerresche ed epiche in oltremare. Il cefalo a Marinetti doveva piacere parecchio, tant’è che una sua ricetta simile compare anche nel “Pranzo sintesi d’Italia”[11], composto da una serie di portate tra cui riappare il gustoso pescione. Si specifica che tale portata deve essere servita con sala a temperatura torrida, mentre su una parete vengono proiettate immagini di “splendore di isolotti lucenti nella schiuma ribollente del mare” (che casomai pensasse alle Dahlak?). Il piatto, leggermente variato rispetto a quello precedente, si chiama Istinto coloniale. Il cefalo deve essere”colossale”, imbottito di “datteri, banane, spicchi di arancio, granchi, ostriche e carrubi, presentato navigante in un litro di marsala. Un violento profumo di garofani, ginestre e gaggia viene spruzzato nell’aria”. Già calore torrido e aromi violenti sarebbero sufficienti a stordire i commensali, senza metterci anche il litro di marsala… Già all’epoca, se si nota, la coppia Marinetti – Fillìa prediceva peraltro un problema che si sarebbe posto di lì a breve. Quando infatti afferma, invero assai razionalmente, commercialmente e borghesemente, che “l'abolizione della pastasciutta libererà l'Italia dal costoso grano straniero e favorirà l'industria italiana del riso”, è inevitabile pensare alle sanzioni che scatteranno di lì a qualche anno. Sulla conquista dell’Etiopia e sul conseguente periodo delle sanzioni tanto si è detto che mi guardo bene, in questo semplice trattatello, dal soffermarmici, se non per aggiungere qualche curiosità. Si può citare un testo di Emilia Zamara, La cucina italiana della Resistenza, il cui titolo non deve trarre in inganno. Si tratta infatti di un testo edito nel 1936[12] nel quale si danno appunto utili consigli su come resistere alle “inique sanzioni”. Nello stesso anno una certa Mara pubblicherà Per mangiar bene…e spender poco, Milano, SADEI, e le varie riviste femminili, (Cordelia, Il grillo del focolare…) si affanneranno a presentare Torte di banane, Torte di datteri, Torte economiche di pane, Monachine (biscotti composti da pane raffermo fritto) e via risparmiando[13]. Eppure, ancora ce ne vuole prima di arrivare alle vere economie del periodo 1941-1945, quando Petronilla e colleghe suggeriranno come fare i dolci senza uova, la polenta senza farina gialla, l’insalata senza olio, la marmellata senza zucchero, perfino il burro… senza burro[14]! Nel frattempo, ancora troviamo Marinetti impegnato - un po’ stancamente - a salutare l’avvenuta creazione dell’Impero con un’Inchiesta per un’Arte Cucinaria Imperiale[15], in cui a dire il vero di imperiale e rivoluzionario si nota abbastanza poco. Al punto 8, ad esempio, “Data la vita turbinosa ultradinamica la tensione imposta ai nervi che domanda ore di distrazione a guisa di valvole o tubi di scappamento”, si suggerisce che le mogli (ovviamente consorti di “creatore di industrie costruttore di aeroplani volontario di guerra africana e di guerra spagnola” - altri tipi di mariti non vengono neanche presi in considerazione - ) dedichino un paio d’ore al giorno alla creazione di vivande appetibili per il consorte “appena uscito dal travaglio veemente e duro nella vita d’oggi e di domani”. Alla sua inchiesta rispondono alcuni intellettuali, su posizioni anche antitetiche, ancorché appunto ribadenti l’importanza di essere imperiali: Ridolfo Mazzucconi, ad esempio, spartanamente sostiene che “Per noi italiani dei tempi duri, per noi costruttori di fortune imperiali, è ancora da preferire la norma aspra e più che francescana di pane e cipolla, pane e coltello”, mentre Raffaello Franchi[16] dichiara, con sicurezza e posate in mano, che “In senso italiano, fascista, imperiale, la distruzione della bistecca sarebbe un crimine di autolesionismo”. Affermazione quest’ultima che sorprende per il suo aperto schierarsi in favore del consumo di carne, e sembra semmai, questa sì, autolesionista da parte del suo autore, in un’epoca in cui una canzonetta, alquanto atroce sia dal punto di vista musicale che da quello testuale, dichiarava che

Di tali rime è colpevole un certo maestro Giovanni Ermete Gaeta. Che si firmava con lo pseudonimo di E.A. Mario; sì, era proprio lui, quello che aveva composto La Canzone del Piave. Sic transit gloria mundi…

[1] consultabile in Internet al sito www.univ.trieste.it/~humdiv/Diversita.pdf, dove è stato pubblicato nell’ottobre 2003. Tale saggio è stato poi ripreso, in forma ampliata, soprattutto nelle considerazioni iniziali, nella rivista Contemporanea n. 3, agosto 2004, ed. Il Mulino, p. 369 – 403, col titolo Torino 1884 – Africani in mostra, consultabile anche in http://www.univ.trieste.it/~humdiv/Africani.pdf. [2] I siti citati, in particolare il primo, www.univ.trieste.it/~humdiv/Diversita.pdf, riportano anche piacevoli immagini e fotografie della “Baia di Assab” e dei Dancali venuti all’Esposizione. Purtroppo, essendo i documenti codificati in entrambi i siti, non è stato possibile scaricare e riportare qui le immagini, che sono tutte criptate. Occorre quindi visionarle direttamente in Internet, oppure sulla rivista Contemporanea, dove però le riproduzioni sono molto piccole e scarsamente leggibili. Un approfondimento sul tema delle esposizioni etniche, dello stesso autore, è consultabile in http://www.cromohs.unifi.it/9_2004/abbattista_ottassab.html [3] v. Francesco Diolaiti, Gli Africanetti, i biscotti all’uovo dei reali d’Europa, in Agricoltura, febbraio 2005, p. 106 – 107 [4] p. 579 [5] p. 734- 740 [6] p. 92 – 95 [7] Già nel 1920 una misteriosa Irba futurista aveva pubblicato su Roma futurista il manifesto Culinaria futurista, con il quale proponeva di rompere con il «noiosissimo e passatista ordinamento» nella successione delle vivande, con il servizio di «porcellana bianca con la riga bleu e d'oro, tanto caro ai borghesi» e con le «vivande che sembrano annoiarsi sull'uniformità dei piatti pedantescamente uguali», convinta che fosse possibile invece far ridere di gioia la tavola con «la diversità dei rosso-verdi-giallo-azzurro dei piatti grandi-piccoli-ovali-quadri-tondi». Proposte all’epoca talmente eretiche ( anche se, tutto sommato, pratiche) che caddero in un assordante silenzio. [8] v. F.T. Marinetti – Fillia, Manifesto della Cucina Futurista, pubblicato il 28 dicembre 1938 sulla Gazzetta del Popolo [9] L’edizione originale è ormai assolutamente rara e preziosa. Ne è stata fatta una ristampa anastatica nel 1986 da Longanesi, e recentemente è uscito La cucina futurista. Un pranzo che evitò un suicidio, Marinotti Edizioni, Milano 1998 [10] op.cit. p. 155 – 157 [11] op. cit. p. 184 [12] Emilia Zamara, La cucina italiana della Resistenza: ricette di minestre, di piatti regionali, di pesce, di legumi e di dolci, Sesto San Giovanni, ed. Barion, 1936 [13] Per un’antologia di ricette, citazioni, manifesti ecc. relativi all’argomento, v. La cucina del ventennio; se tu mangi troppo derubi la Patria!, Genova, Mondani, 1976 [14] v, il testo cit. La cucina del ventennio. [15] v. op. cita. La cucina del Ventennio, p. 22-23. Il testo Verso un’imperiale arte cucinaria fu pubblicato su Scena Illustrata del 5 maggio 1938, e recentemente ristampato in Claudia Salaris, Cibo futurista: dalla cucina nell’arte all’arte in cucina, Roma, Stampa Alternativa, 2000 [16] suppongo sia da ascrivere al letterato e critico futurista Raffaello Franchi (1899 – 1949) la citazione riportata in La cucina del Ventennio, p. 23 come attribuita a Ragaello (?) Franchi

|

|||||||||||||||||||||||||||

Tutti i diritti letterari e fotografici riservati