|

L’ OMBRELLO E L’ ABISSINIA |

|

Testo di Nicky Di Paolo - marzo 2004 |

|

Fotografie di Alberto Vascon

|

|

Ancora oggi il viaggiatore che capita in Eritrea o in Etiopia rimane sorpreso dal fatto che in quei posti l’ombrello non ha assolutamente il ruolo che riveste nei paesi occidentali; infatti parare la pioggia è il compito più inconsueto che questo oggetto deve assolvere in Abissinia. Per poter capire qualcosa, l’argomento va affrontato da lontano. Fin dagli scritti dei primi viaggiatori che giunsero in Abissinia (ad esempio il portoghese Castanhoso nel 1541) si desume che l’ombrello era in quel paese un oggetto importante, a tal punto che necessitava una dispensa del sovrano per poterlo portare. D’altra parte pitture etiopiche antiche del XV secolo mostrano che l’ombrello veniva usato dal clero con i medesimi fini di oggi. Ma bisogna risalire ancora più addietro nei secoli per poter decifrare il mistero di come sia arrivato l’ombrello in Abissinia e come mai abbia assunto un ruolo così notevole e particolare. Tra i vari oggetti di uso quotidiano tipici degli antichi egizi, i parasoli assumevano una notevole importanza: avevano due aspetti, uno simile ad un largo ventaglio e l’altro analogo ai nostri ombrelli. I primi erano in genere fatti con le foglie di palma, mentre gli altri erano costruiti con la tela. Gli ombrelli comparvero nelle tombe dell’antico regno (2686-21173 a.C.) per poi rimanere praticamente invariati per millenni. Oggi sappiamo che al tempo dei faraoni veniva concesso il privilegio di poterlo esibire a tutte le persone di nobile origine, ma tuttavia è qui che nasce anche il mito più bello, la più profonda simbologia legata all’ombrello: la dea Nut era spesso rappresentata in forma di parasole, con il corpo arcuato a coprire la terra, in atto di protezione e di amore, ma anche tesa a prendere dal cielo l’energia vitale e la grazia degli dei per concentrarla direttamente sugli uomini. Poi vennero i cinesi, che per tanti anni rivendicarono ingiustamente la scoperta dell’ombrello, e quindi i persiani, i greci ed i romani, ma nessuno di questi popoli utilizzò il simpatico oggetto per parare la pioggia; potere e religione se ne contesero l’uso. Poi pian piano l’ombrello scomparve in Europa, rimanendo presente solo in alcuni riti cattolici, per riapparire dopo molti secoli in Francia, alla corte del re Sole dove diventò un componente di abbigliamento fondamentale e ricercato dalla nobiltà; ma è solo on la rivoluzione francese che si diffuse a tutte le classi sociali con il compito principale di parare la pioggia. In Abissinia fino alla fine degli anni ‘40 l’ombrello è stato sempre appannaggio esclusivo del clero e della nobiltà. Alla fine dell’ 800, quando giunsero i primi italiani in Abissinia, i parasole utilizzati negli ambienti religiosi erano (e lo sono ancora oggi) prodotti dall’artigianato locale con impiego di fantasie, di disegni e di colori che riempiono di stupore per la loro particolare originalità ed eleganza; i nobili, primo fra tutti l’imperatore, non disdegnavano però i moderni parapioggia occidentali che qualunque diplomatico che giungeva in quei territori, non scordava mai di inserire fra i regali di rappresentanza. Ma quello che più interessa da un punto di vista storico e culturale è l’uso dell’ombrello che tuttora ne fa il clero abissino, malgrado gli ultimi decenni di rivoluzione comunista.

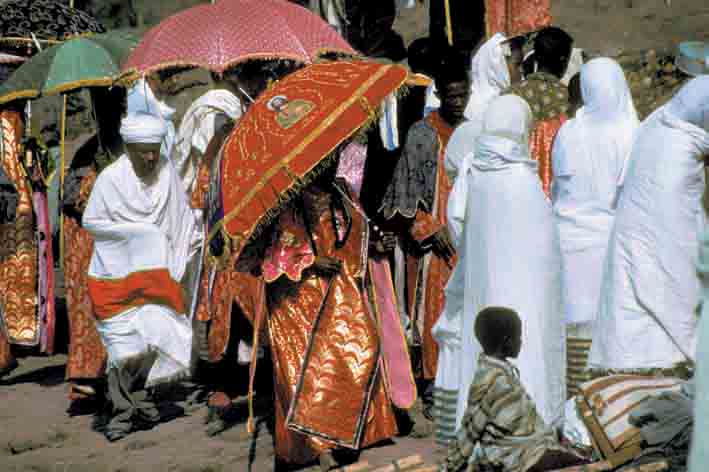

Per capire tutto è sufficiente assistere ad una delle tante solennità religiose ortodosse celebrate in Eritrea o in Etiopia. Si noterà subito la presenza di tanti preti in processione che indossano vesti sgargianti finemente ricamate, con in testa complicati copricapo e, subito dietro di loro, altrettanti diaconi che reggono aperti sul capo dei religiosi stupendi ombrelli di misura larga vistosamente ricamati. E fedeli che portano ombrelli che poi lasciano alla chiesa in dono per le grazie invocate.

Quello che colpisce l’osservatore è che ogni prete tiene in mano un sistro dal suono ripetitivo ed argentino, mentre suonatori di tamburo, di strumenti primitivi a corda e di lunghi flauti creano melodie che inducono sia i preti che i fedeli a danzare al di fuori, ma anche all’interno delle chiese, ripetendo il rituale di Davide tramandato dalla Bibbia. E’ sorprendente constatare che tutto ciò è perfettamente simile a quanto avveniva migliaia di anni prima nell’antico Egitto: le cerimonie religiose si svolgevano in maniera pressoché identica. Le processioni, le danze all’interno dei templi, l’uso esasperato del sistro, gli stessi strumenti musicali, i vistosi ombrelli e, chi lo sa, forse la stessa musica dolce e ripetitiva, ricreata in Abissinia da S. Iared, hanno resistito indenni nell’inespugnabile acrocoro etiopico, non scalfiti dall’avvento del rituale Cristiano, dell’Islam, del colonialismo occidentale e della rivoluzione comunista. Queste note di paganesimo non scalfiscono la fede Cristiana dell’abissino che ha semplicemente sostituito gli dei con Gesù e lo prega con devozione e con l’ombrello aperto teso a convogliare le grazie del Cielo sugli uomini; ombrelli che devono essere necessariamente vistosi, così come una preghiera deve essere formulata con grande fervore.

Se si tiene presente tutto questo, chi osserva una cerimonia religiosa abissina, avrà non solo la possibilità di rivivere un rituale antichissimo, giunto ad oggi invariato nel tempo, ma se sarà recettivo, avrà anche la fortuna di provare una singolare commozione nel percepire una forma di preghiera che è un inno alla gioia ed alla vita. Oggi in quei paesi la nobiltà è praticamente scomparsa e ci sono nelle città abissini che usano l’ombrello come parapioggia, ma non sono molti, e non è raro trovare, nei bassopiani, nomadi che si spostano su muli o cammelli con in mano un ombrello aperto a parare i roventi raggi del sole, ma è sempre una minoranza al confronto della selva di ombrelli che fanno sfoggio della loro bellezza in una festa religiosa. |