|

GLI ABITANTI DEL CORNO D’AFRICA Nicky Di Paolo e Alberto Vascon, ottobre 2010

Viaggio verso le popolazioni del Corno

Fra storici, inviati e giornalisti, noi preferiamo l’uomo all’antica che si avvicina all’Africa con timore reverenziale. Ci scontriamo con il giornalista che percorre l’Africa sorvolandola in aeroplano o osservandola da una vettura lanciata ad alta velocità, per poi pubblicare affrettate impressioni per altrettanto superficiali lettori: noi stiamo con chi predilige viaggiare da solo, a dorso di mulo o meglio a piedi, inoltrandosi in sentieri non riportati dalle carte, scalando picchi arditi, affrontando le paludi, trascorrendo lungo tempo a contatto con le popolazioni per studiarne i comportamenti, la storia, gli usi e i costumi. Diamo la nostra stima a chi vuole cercare di leggere profondamente negli uomini e nella natura, di chi desidera mettere per iscritto ciò che ha elaborato il suo inconscio solleticato da stimoli veri, onesti, reali. Solo così il visitatore del Corno potrà cogliere e poi riferire la vera realtà di ciò che rappresenta ancora oggi quella parte d’Africa nelle sue peculiari varietà climatiche, geografiche ed etnografiche. In particolare il nostro uomo solo così riuscirà a farsi un’idea esatta dei rapporti interumani che esistono fra le numerose etnie che popolano quei luoghi e sarà in grado di distinguere la popolazione abissina, dominante, fra tutte le altre che non sono mai riuscite ad emergere; avrà la capacità di comprendere i tanti aspetti della religiosità professata nel Corno, tanto singolare quanto può esserlo un credo che si è espanso in un territorio vasto tre volte l’Italia e dove la tollerabilità religiosa è un fatto reale che può destare solo tanta meraviglia. È un mondo molto distante da quello europeo, ma fortunatamente e, almeno per ora, volutamente mantenuto ancorato alle proprie tradizioni. Unico neo, ma immenso, è la guerra, da ritenersi ormai endemica, che purtroppo colpisce la natura e le popolazioni e che anche nei brevi periodi di tregua assorbe linfa vitale dai magri bilanci statali. Il nostro ideale e solitario viaggiatore dovrà necessariamente avere un'unica preoccupazione: evitare le zone minate che interessano vaste aree del Corno. Non esistono mappe indicative, non esistono cartelli di segnalazione; è indispensabile chiedere lumi agli abitanti che disgraziatamente conoscono bene le zone per averci perso o ferito, ciascuno di loro, qualche familiare. Se saprà comportarsi correttamente, lo straniero troverà, nelle genti del Corno, ospitalità e tutto quell’aiuto che può servire ad un viandante, indipendentemente dal colore della pelle o dalla sua nazionalità. Chi sono gli abitanti dell’Acrocoro, o meglio chi vive nel Corno? Non si può parlare delle popolazioni che occupano l’Acrocoro senza ricordare quelle che vivono nel medio e bassopiano. Ci vuole un po’ di pazienza perché l’elenco è lungo e la superficie del Corno è tanto vasta.

Le quattro classi linguistiche

Si sostiene che solo in Etiopia vivono 178 popolazioni diverse: differenti per colore, per lingua e per costumi; in tutto raggiungono 60 milioni di individui; in Eritrea, abitata da 3 milioni di persone, ci sono 8 etnie ben distinte fra loro, alle quali vanno aggiunti i rashaida, che non sono autoctoni ma beduini arabi stabilitisi sulla costa eritrea nel 1869 con la migrazione di alcune centinaia di individui; la Somalia è popolata da 10 milioni di somali e da alcune centinaia di migliaia di bantù, presenti nel Giuba e nel basso Scebeli, introdotti nel Corno nel XIX secolo come schiavi dall’Africa centrale. 4 milioni di somali poi abitano l’Ogaden etiopico, il meridione della Repubblica di Gibuti, alcune zone della Dancalia etiopica e del Kenia orientale, territori che confinano tutti con l’Etiopia. In conclusione il Corno è popolato da circa 73 milioni di abitanti che parlano 188 lingue diverse.

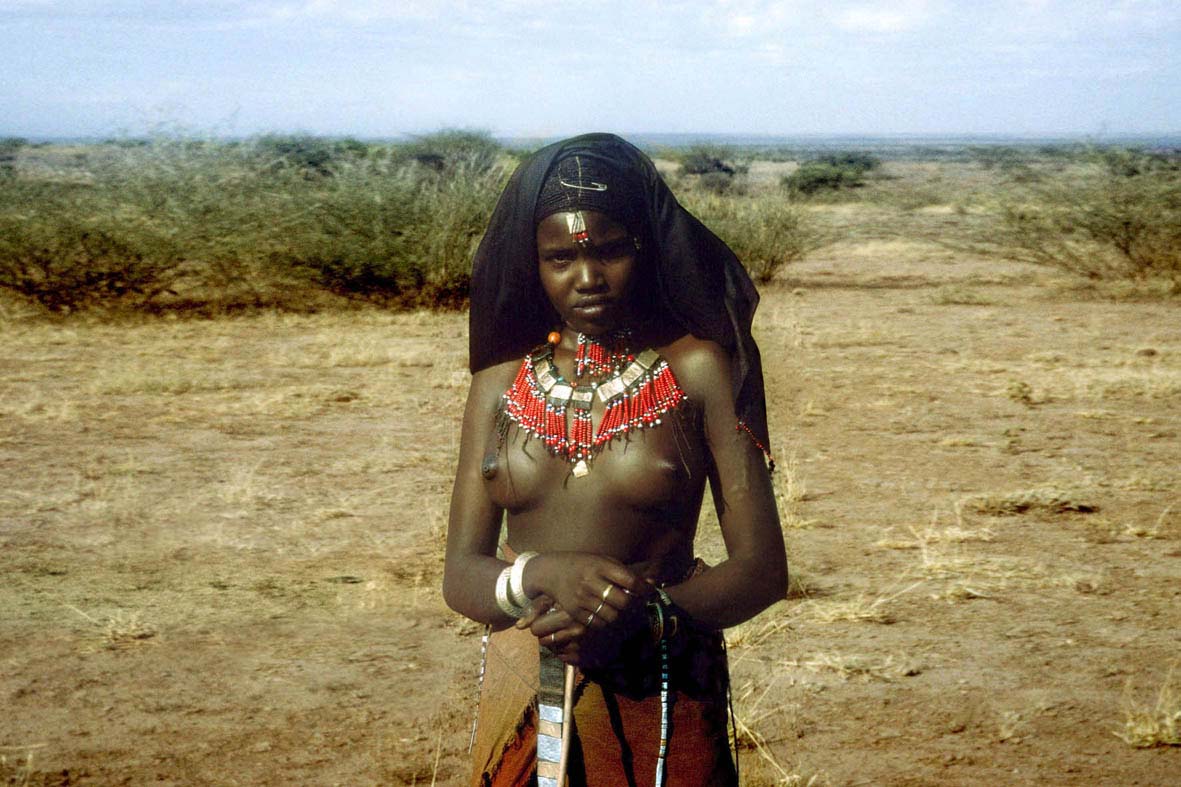

Amara del Uollo

Ma non è finita! All’interno di ognuna di queste popolazioni, infatti, si possono trovare differenze di colore: gli afar, ad esempio, abitano la Dancalia e l’arcipelago delle Dahlac e si dividono, secondo una loro classificazione, in adomarà, assamarà e tatamarà, cioè uomini bianchi, uomini rossi e uomini neri, caratteristica derivante probabilmente dai diversi periodi nei quali si sono mescolate popolazioni negre locali con immigrazioni camitiche e poi semitiche. Va ricordato che con il termine “semita” (da Sem, figlio di Noè) vengono indicate genti diverse ma discendenti da antenati linguistici comuni. Il dibattito sull'esatto significato di “semita” è ancora aperto ma vi è un largo consenso nell'accettare che, da un punto di vista linguistico, il termine si riferisce oggi ad Ebrei, Arabi e alle genti che parlano le lingue tigrina, amarica e aramaica. La forma negativa del termine antisemita è invece usata nell'accezione pura e semplice di “anti-ebreo”. Il termine “camita” proviene da Cam, altro figlio di Noè. Cam, fra i tanti figli, ebbe anche Cus e Put, dalla pelle di colore scuro; da loro deriverebbe anche il termine “cuscita”, che in gergo significa “camita orientale”.

Afar

L’Acrocoro è abitato in parte da individui di carnagione molto chiara e da altri il cui colore della pelle è molto scuro. Tali variazioni possono ritrovarsi anche nello stesso ambito familiare. I tratti somatici degli individui possono variare drasticamente per la continua mescolanza delle genti, ma mentre è facile riconoscere l’eritreo, che presenta in genere un bel viso dai tratti marcati, o il somalo che ostenta invece lineamenti molto più dolci, non sempre è agevole distinguere un amara da un oromo o da un guraghe. E spesso non sono d’aiuto neppure gli usi e i costumi, perché esistono degli amara mussulmani ed degli oromo cristiani. In generale il Corno è quindi caratterizzato dalla eterogeneità delle sue genti, ma non è nostro compito elencare le caratteristiche fisiche o culturali delle varie popolazioni. Ci limiteremo ad elencare la loro classificazione e indicare i territori che attualmente occupano. Gli studiosi suddividono le popolazioni del Corno su base linguistica in quanto questo è l’unico criterio oggettivo per raggruppare tanti popoli con idiomi e costumi differenti:

- Gruppo semitico, che comprende gli amara, i tigrini, i tigrè, i guraghe ed altre popolazioni minori come gli argobba e gli harari; i gafàt del Goggiam sono ormai da oltre un secolo stati assorbiti linguisticamente dagli amara - Gruppo cuscitico, che comprende i beni-amer e i bileni dell’Eritrea, gli agau (che si pronuncia "agò"), gli oromo, i dancali, i sahò, i sidamo, i conso, gli tsamai della valle del Uoitò, gli Arborè del lago Stefania, i somali e altri minori. - Gruppo omotico, della regione dell’Omo, che comprende i bench (ghimirra), i dassanech (galèb), i gamò, i caffini, i carò, i uolaita, gli hamer, i dizi e altri minori - Gruppo nilo-sahariano, così chiamato perché abita il Sahara centrale e l’alta valle del Nilo, che comprende i nara (baria) e i cunama dell’Eritrea, i gumùz, i beni shangùl, i berta, i nuer, gli agnuaa, i mejenghèr (che si pronuncia con la "j" francese), i mursi, gli gnangatom (bumè), i turkana e altri minori

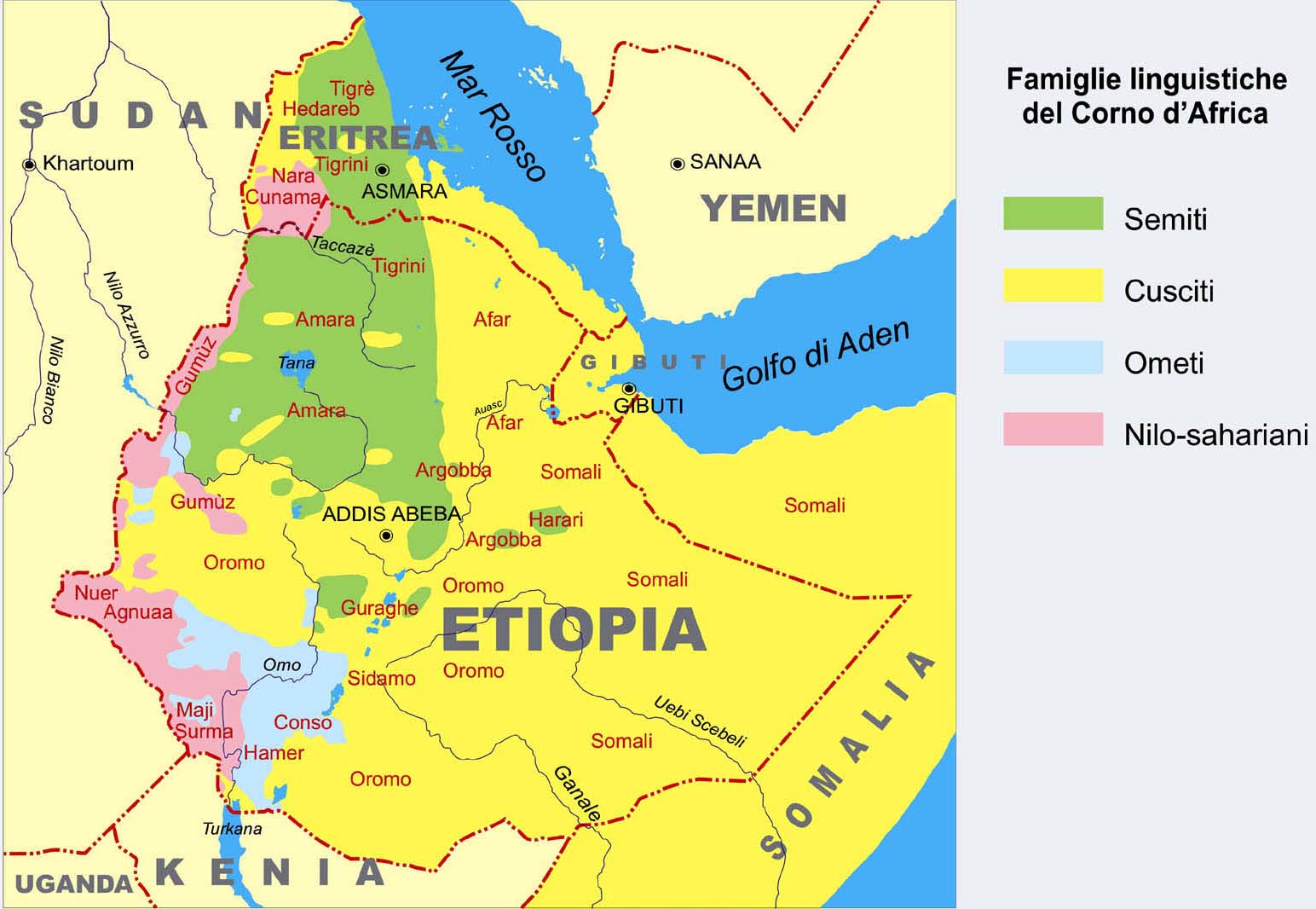

La distribuzione geografica di questi gruppi è indicata nella cartina seguente, dove sono elencate le popolazioni principali: |

|

I quattro gruppi linguistici del Corno d’Africa |

|

Tigrè o Tigrai? Sidamo o Sidama?

Prima di procedere è necessario chiarire alcune incertezze che si riscontrano sui nomi delle popolazioni, anche da parte di eminenti studiosi.

Pescatore gugi del Ciamò

Gli amara rappresentano la popolazione dominante dell’Acrocoro ed abitano il cuore dell’Etiopia. Di statura alta, hanno in genere la pelle abbastanza chiara e i lineamenti sono simili a quelli europei. I loro sorrisi sono belli e mostrano dentature bianche e perfette. Fieri della loro genealogia, hanno sempre un portamento altezzoso e trattano ancora oggi con sufficienza tutte le altre popolazioni. Amara furono la maggior parte dei re ed imperatori dell’Etiopia. Erano eccellenti guerrieri e spesso organizzavano spedizioni militari nel basso Omo e nella regione dei laghi della Rift Walley con l’unico scopo di razziare bestiame e catturare i giovani migliori per farne degli schiavi. Nelle loro passate conquiste, hanno spesso modificato i nomi delle popolazioni sottomesse sostituendoli con termini dal significato dispregiativo, o addirittura con un nome che indicava lo stato di schiavitù. Ad esempio, la provincia più settentrionale dell’Etiopia, che oggi fa parte della Federazione Etiopica, si chiama Tigrai. Molti studiosi continuano a chiamarla Tigrè (che è il nome con cui gli amara chiamano i tigrini) non sapendo che tigrè in amarico significa “sotto il mio piede”, cioè “servo”. Tigrè è anche il nome di una popolazione dell’Eritrea settentrionale, nella cui struttura sociale i tigrè (servi) sono governati da un’aristocrazia di capi detti sciumaghillè (anziani).

Gumuz del Nilo Azzurro

Un altro esempio ce lo forniscono i nara dell'Eritrea che sono meglio noti come baria, un antico termine aksumita che significa schiavo. I somali poi, chiamavano gli oromo galo, che in senso dispregiativo vuole dire non mussulmano. Nell’antica lingua gheez il termine galla significa “schiavo”, e gli amara hanno approfittato di questa somiglianza per chiamare galla gli oromo. Gli uolaita sono stati chiamati uolamo, che deriva da uoi lam, la cui traduzione letterale è “oh! una mucca”, cioè un uolaita e una mucca sono la stessa cosa. Un ulteriore esempio di questo sarcasmo lo si ritrova nella provincia del Beghemedìr, regione di Gondar: Beghemedir significa “terra di pecore”. Dai beni shangùl della regione di Asossa, vicino al confine sudanese, gli amara hanno derivato il nome scianchilla, o sciangalla, col significato di “negro”, che hanno assegnato ai gumùz abitanti lungo il confine sudanese e nel Uollega occidentale L’usanza di sbeffeggiare i vinti, indicandoli con nomi offensivi, era diffusa anche fra altre popolazioni del Corno. Gli oromo hanno chiamato giangerò, “scimmione”, gli iama che abitano la valle dell'Omo, mentre gli agnuaa di Gambella sono chiamati iambo, “schiavo”. I caffini chiamano surma, “negro”, le tribù ciai, tirma, zilmamo e altre nei dintorni di Maji (che si pronuncia con la "j" francese). . A tal proposito una menzione particolare merita il nome sidama. Sidama in lingua oromo (per importanza la seconda lingua etiopica, dopo l’amarico) significa “straniero”, termine riservato dagli oromo agli amara confinanti, con i quali spesso combattevano ferocemente. I viaggiatori europei del XIX secolo, dopo aver attraversato le terre degli oromo, giunsero nel Caffa all’altezza del medio corso dell’Omo, e costatarono che queste popolazioni non oromo erano chiamate sidama, e con tale nome continuarono a chiamarle. Oggi queste popolazioni sidama sono comprese nel gruppo omotico (v. sopra). Va precisato che una popolazione del gruppo cuscitico di nome sidamo, che abitava un tempo tutto l’altipiano del Bale, è stata spinta dagli oromo verso ovest e oggi abita una piccola regione a sud del lago Auassa. Per complicare la confusione dei nomi, l’Amministrazione etiopica chiama sidama i sidamo, mentre chiama Sidamo tutta la provincia compresa fra i laghi della Rift Valley a ovest, e il corso del Ghennale (poi Giuba) a est, regione abitata prevalentemente da oromo. Per ultimo citiamo gli abitanti di Harar, che molti continuano a chiamare aderè: chiamare gli abitanti di Harar aderè anziché harari è come chiamare galla un oromo, cioè è un insulto. Dopo la conquista di Harar (1887) Menelik assegnò al cugino Maconnèn il governatorato di Harar e chiamò aderè, che significa “protetti”, gli abitanti di Harar, che erano i discendenti di un’antica colonia aksumita e parlavano l’harari, una lingua derivata dal gheez. Oggi gli abitanti di Harar vogliono essere chiamati harari.

Come si sono formate le popolazioni del Corno?

È interessante vedere come si sono formate queste popolazioni, che indicheremo complessivamente col nome biblico di “Etiopici”, fatta eccezione dei rashaida che, come abbiamo detto, sono arabi, e dei bantù della Somalia, che sono i discendenti degli schiavi negri razziati dagli arabi nell’Africa equatoriale.

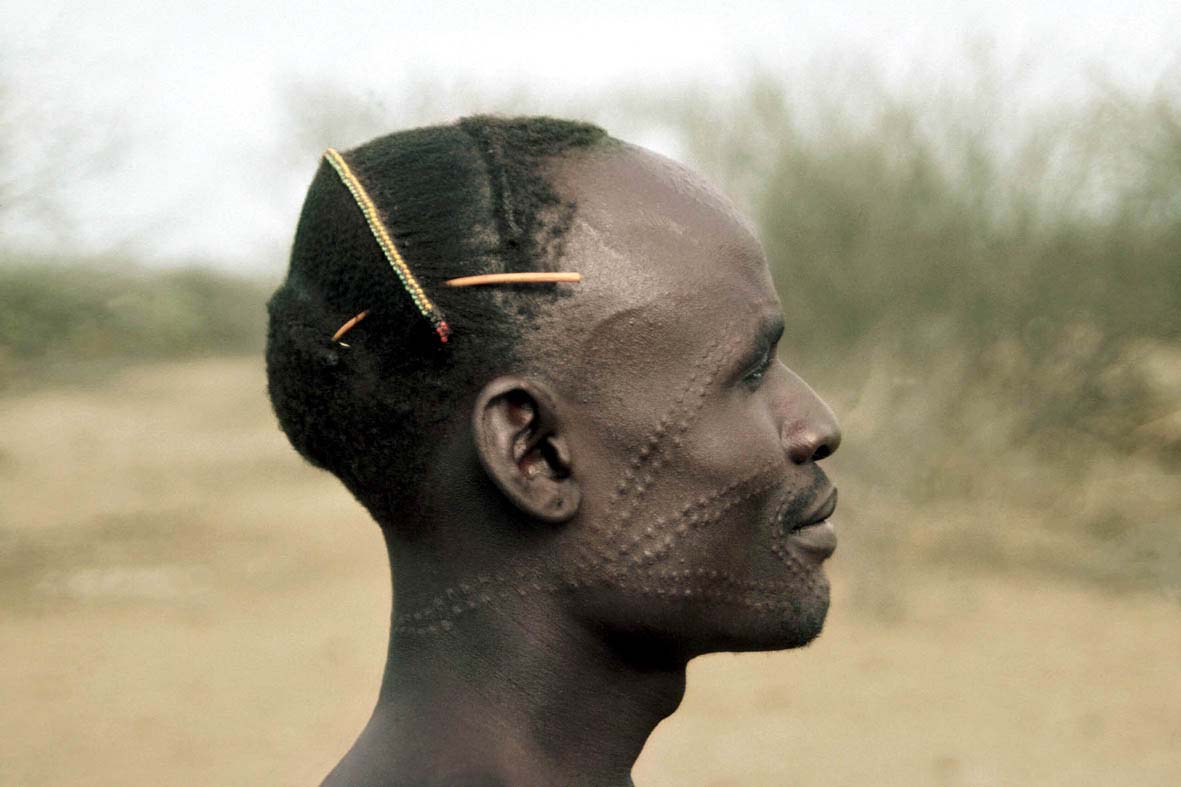

Gnangatom, basso Omo

Sembra che la prima migrazione di popolazioni verso l’Africa si sia verificata alcune decine di migliaia di anni fa: genti negre si sono spostate dall’Asia all’Africa attraverso l’istmo di Suez; tale migrazione si è svolta molto lentamente, durando secoli se non addirittura millenni. Queste popolazioni si diressero verso sud lungo il Nilo, costeggiarono ad occidente il massiccio etiopico e si sparsero nell’Africa centro-meridionale dando origine al gruppo bantù. La retroguardia di questa migrazione si stabilì più a nord, nel Sahara centrale, insediandosi in parte anche sull’altipiano etiopico e dando origine ai nilo-sahariani: masai, nuba, dinka, scilluk, nara, cunama, gumùz e altre popolazioni oggi stanziate nell’ovest dell’Etiopia e in Kenia.

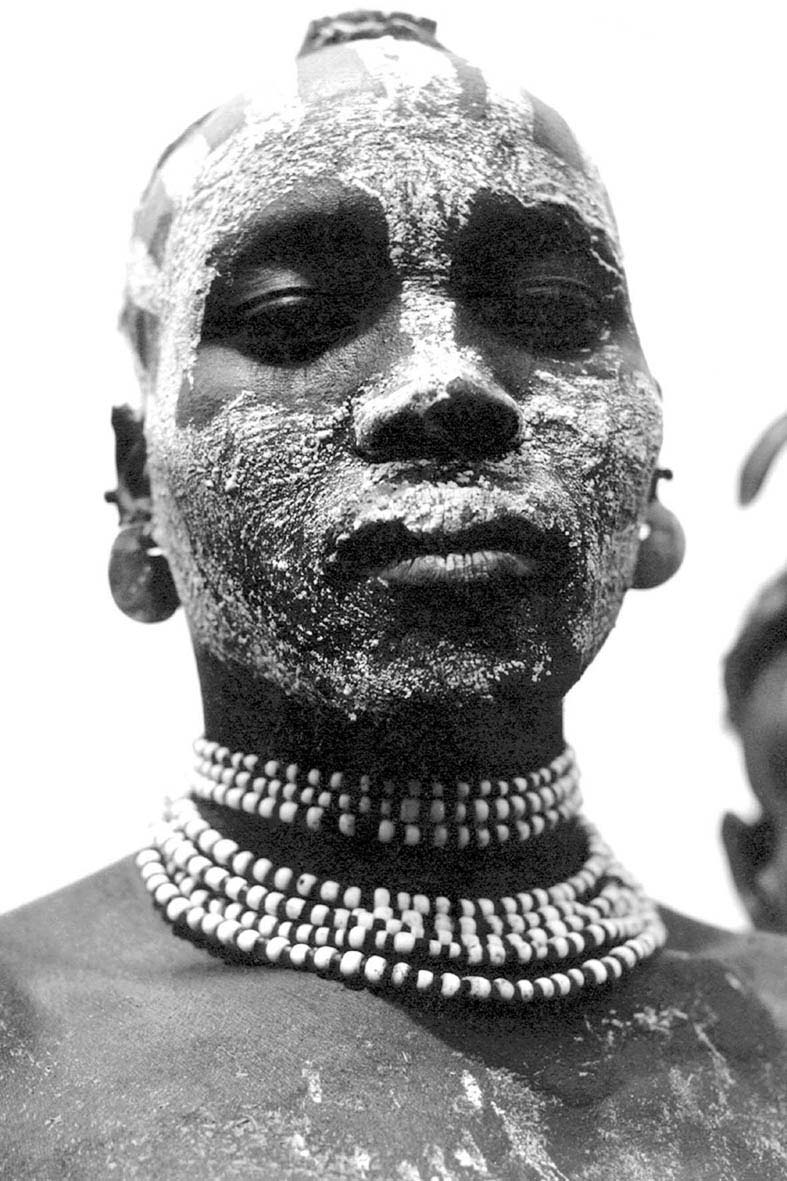

Carò, basso Omo

Successivamente si ebbe, a diverse ondate, sempre dall’Asia, una migrazione di genti dalla pelle più chiara, i camiti, che si divise in due rami: camiti settentrionali (berberi, egizi), e camiti orientali, detti anche cusciti, da Cush, nome biblico dell’Etiopia; parte di questi ultimi occupò l’altipiano etiopico: gli agau a nord del Nilo Azzurro, i sidama, oggi facenti parte del gruppo omotico, a sud; un’altra parte si stanziò a oriente del massiccio lungo le coste del Mar Rosso e del Golfo di Aden, dando origine agli afar, agli oromo e ai somali. La coda dei cusciti si fermò nel Sudan orientale dando origine ai begia e ai beniamer. Il colorito della pelle, oggi tendente al nero, indica che dopo il loro insediamento nell’Acrocoro si ebbero ibridazioni con popolazioni negre. Nel 1° millennio a.C. si ebbe una migrazione di popolazioni sudarabe, di pelle chiara, che avevano raggiunto un grado di civiltà elevatissimo, con un’agricoltura molto sviluppata, eserciti potenti, corti fastose e un sistema di scrittura. I minei e i sabei attraversarono il Mar Rosso, si attestarono sull’Acrocoro e fondarono, su un substrato di genti agau, il regno di Aksum. I sudarabi sono stati, nel corso dei secoli, assorbiti etnicamente dagli agau, di pelle più scura, ma diedero vita, con l’imposizione della loro superiore cultura, al gruppo di popolazioni semitiche. Anche qui la colorazione molto scura della pelle indica una mescolanza con popolazioni negre preesistenti, la frangia orientale dei nilo-sahariani. Una successiva influenza araba si esercitò dopo l’avvento dell’Islam, ed interessò non solo la costa del Corno ma gran parte dell’Africa, soprattutto sotto l’aspetto linguistico e religioso.

L’attuale assetto geografico delle popolazioni del Corno

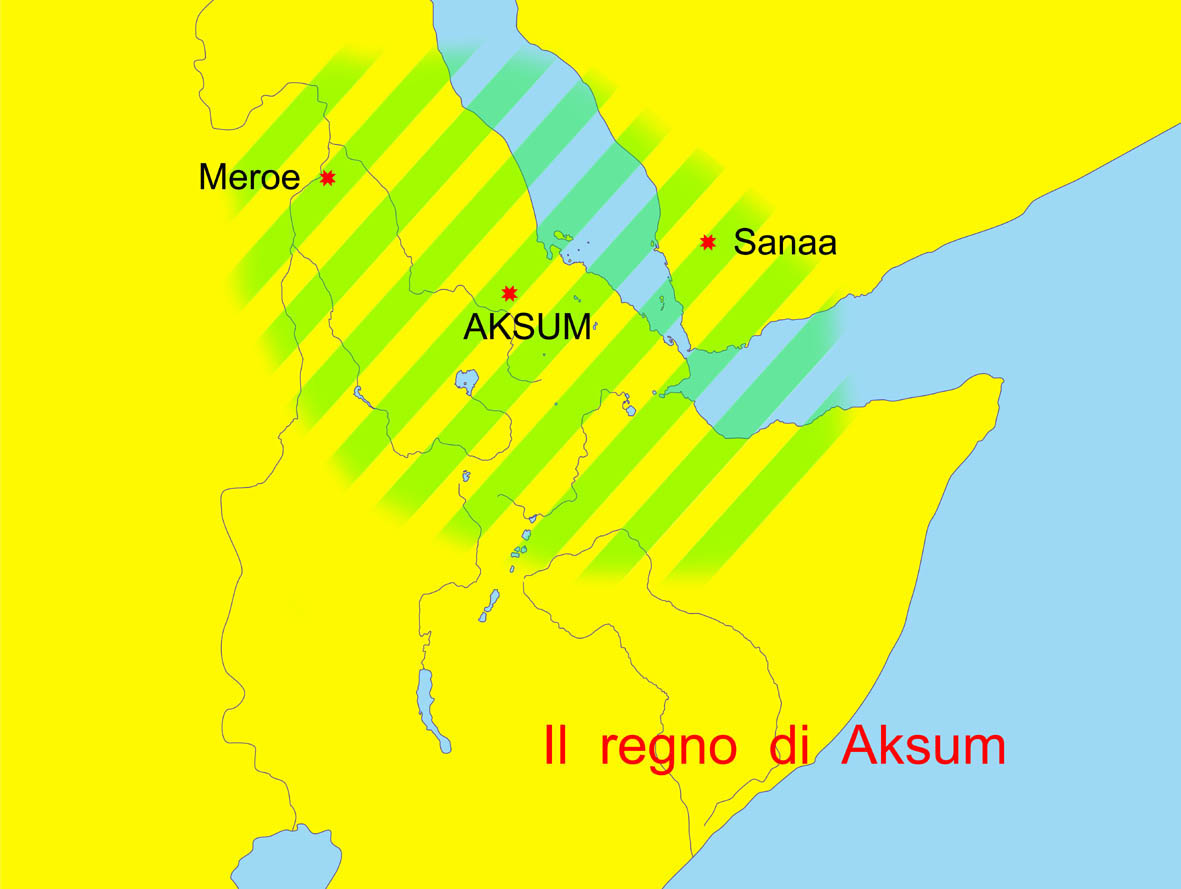

L’attuale assetto geografico delle popolazioni, dopo le importanti migrazioni che stabilirono gli insediamenti originari, ebbe inizio con l’espansione del regno di Aksum che arrivò ad estendersi dalla Nubia fino ai confini della Somalia. Nel VII secolo Aksum, dopo la conquista araba dell’Egitto, venuti a mancare i traffici importanti fra Egitto e Oriente, decadde rapidamente; tentò di risollevarsi ma nel X secolo, quando era quasi ritornato all’apice della sua potenza, fu distrutto dalle orde sanguinarie di Essato, o Gudit, una regina agau che portò morte e distruzione nel regno e uccise 400 principi aksumiti relegati, secondo un’antica tradizione, sull’amba di Debra Damo. Le popolazioni minori del gruppo semitico, gli argobba, gli harari e i guraghe (originari dalla regione di Gura in Eritrea) sono discendenti di antiche colonie militari aksumite. Dalle distruzioni di Essato si salvò un solo principe, che si rifugiò nel sud del paese e diede origine alla stirpe degli amara, che ebbero il loro natale nell’alta valle del Bascillò nell'Uollo.

Il regno di Aksum nella sua massima espansione, VII secolo

I somali vengono alla storia per la prima volta negli anni trenta del XVI secolo, quando Ahmed Gragn, sultano di Harar, invase l’Etiopia con un esercito di dancali e di somali, distrusse chiese e monasteri, bruciò tutti i testi antichi e depredò l’Etiopia di tutti i suoi tesori. I somali, una piccola tribù dislocata fra Harar e Giggiga, si espansero successivamente verso est e verso sud, scacciando dalla Somalia gli abitanti negri ed oromo ed arrivarono, come si è già detto, fino al Kenia orientale. Sono quindi un’unica popolazione con un’unica lingua e molti dialetti (v. cartina). Gli oromo, che stanziavano nella Somalia orientale e nell’Etiopia meridionale, spinti dalla pressione somala, si diressero a est nel Kenia orientale e a nord in Etiopia, dove si sparsero in gran parte del Paese. Dialetti diversi oromo sono parlati nel Uollo, negli Arussi, nel Caffa, nello Scioa, nel Tigrai meridionale, ecc.

|