|

IL SAMBUCO, IL DHOW E LA PESCA DELLE PERLE ALLE DAHLAK |

|

Valeria Isacchini, luglio 2009

|

|

§ 1 : Caratteristiche tecniche

In Eritrea vengono chiamati normalmente sambuchi, dall’altra parte del Mar Rosso, nella Penisola Arabica e nell’Oceano Indiano, sono generalmente i dhow. |

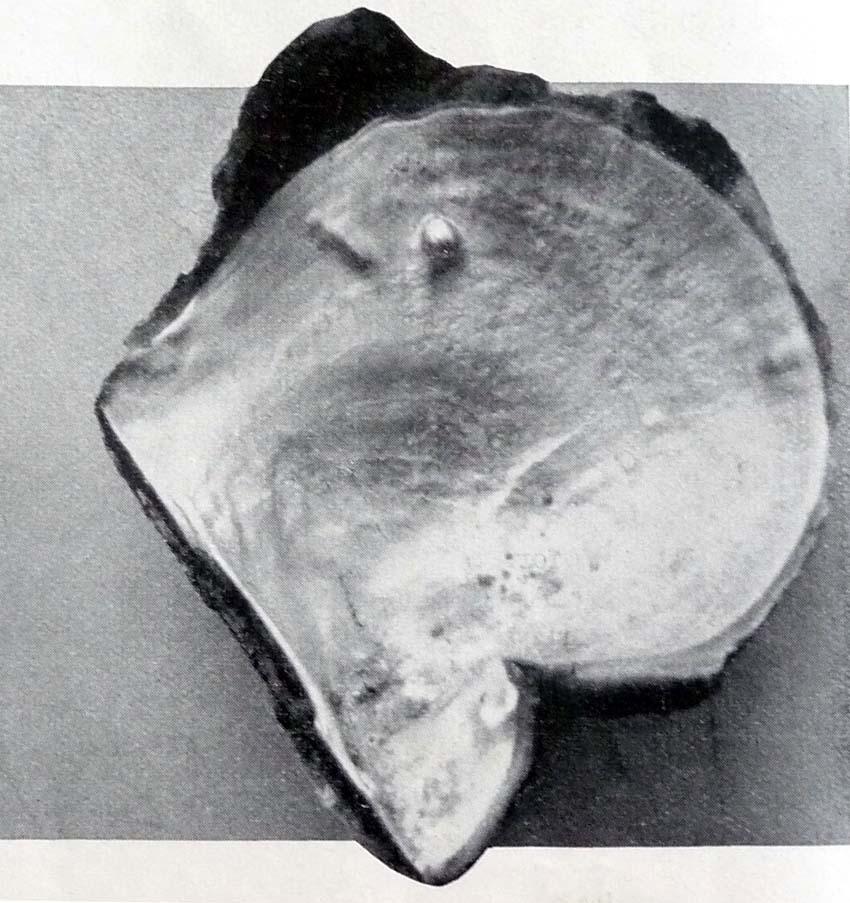

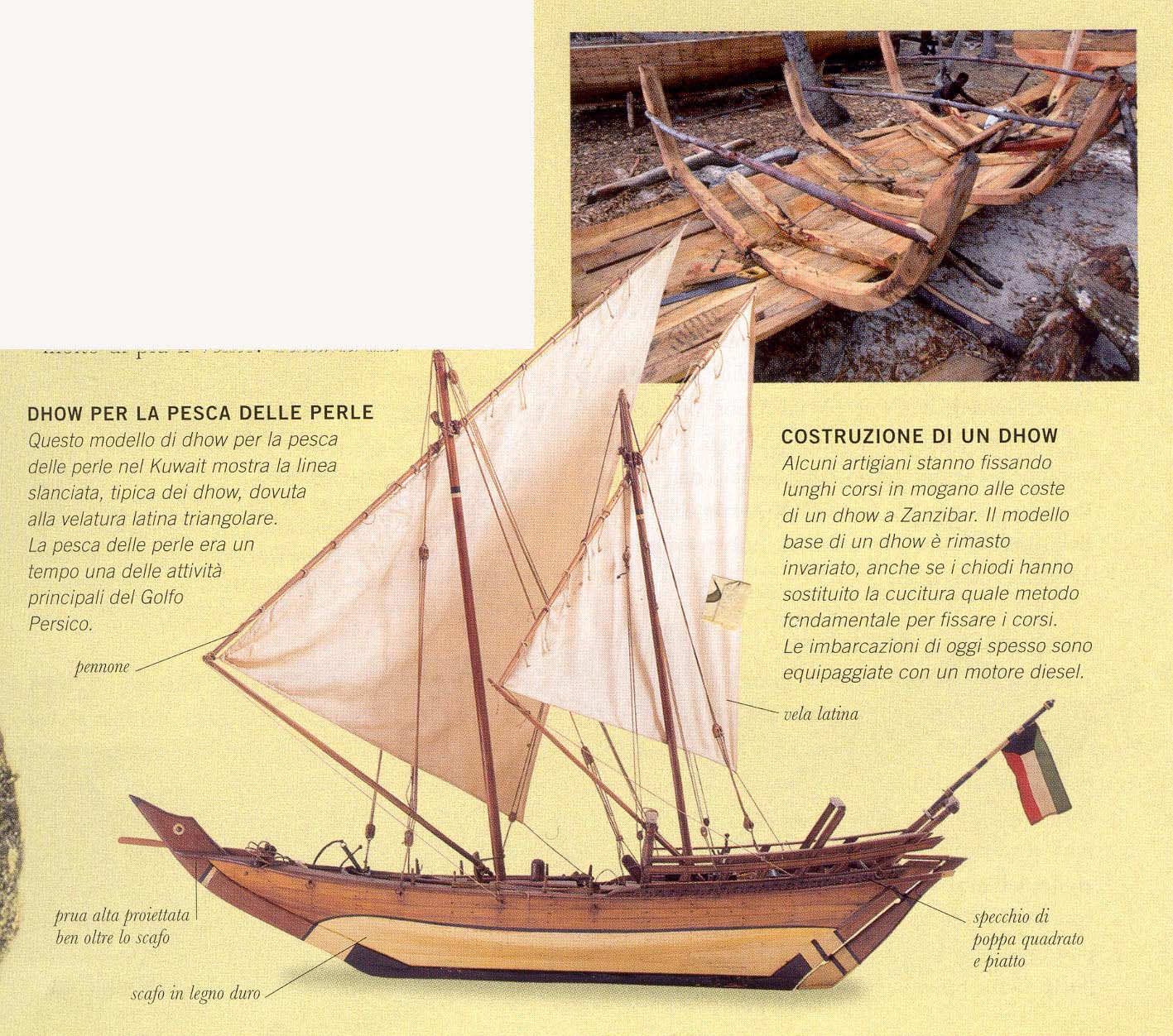

Modello di dhow per la pesca delle perle. Sopra, un dhow in cantiere a Zanzibar

( da B. Lavery, Navi : 5000 anni di avventure in mare, Novara, De Agostini, 2005, p. 57)

|

Per la precisione, dhow significa semplicemente “barca”[1], “al-Sambuq” sarebbe il tipo più diffuso di dhow (tra i vari tipi, come il Shashah, il Baggarah, ecc.), con una capacità di carico tra le 20 e le 150 tonnellate. Alcuni però, come gli eleganti “bagala” arabi, possono, o quantomeno potevano, raggiungere talvolta anche le 300 tonnellate[2]. Viaggiavano generalmente stracarichi, immersi talvolta fino alle falchette (cioè ai bordi superiori dello scafo) tanto che talvolta per proteggere il carico era necessario aggiungere sulle falchette una protezione di stuoie sostenute da paletti[3]. Si tratta di imbarcazioni di origine antichissima, usate nel sud del Mar Rosso, così come nell’Oceano Indiano, per traffico e pesca. Il dhow tradizionale, di solito in legno di teak, ma talvolta, a seconda del tipo e della provenienza dei marinai, anche in leggerissimo legno di mangrovia, era a vela latina, triangolare, che permetteva di navigare di bolina, controvento, normalmente con uno o due alberi. La vela era in pesantissimo cotone grezzo, le cime di dura canapa, il fasciame veniva un tempo connesso tramite legature in fibra di cocco e impermeabilizzato con diverse mani di olio di pescecane e resina. Spesso, a prora, si notava, e ancora talvolta si nota, il simbolo di un occhio, simbolo peraltro diffusissimo da sempre, e ovunque, sulle imbarcazioni a vela. Nel caso dei sambuchi, si tratterebbe di un occhio di cammello, a ricordare il cammello che secondo il Corano fu inviato da Dio all’antica tribù araba di Thamud, la quale, non riconoscendone la provenienza divina, lo uccise. E ne fu ovviamente punita. L’occhio, anche in queste zone, sarebbe quindi un talismano[4].

Una dettagliata descrizione ne viene data da Renato Terreni[5]; data la competenza nautica dell’Autore, e la specificità dell’argomento e del linguaggio, mi limito a citare integralmente:

Vari sono i tipi di sambuchi e diverse le loro origini, ma tutti sono ispirati a queste caratteristiche comuni: vela latina, una o due a seconda del tonnellaggio; alberi inclinati verso prora di circa 30 gradi; forma poppiera quadrata e massiccia in modo da sfruttare al massimo la spinta dell’onda lunga in poppa. La vela viene alzata fino alla formaggetta dell’albero e la drizza è data volta alla metà dell’antenna. La mura è fissata a prora estrema per l’albero prodiero che è sempre il principale, e al centro per quello poppiero. L’albero è trattenuto da sartie volanti solo dal lato di sopravento. Con tali sistemazioni il viramento di bordo è possibile solo in poppa. Esso è certamente l’aspetto più caratteristico ed interessante della manovra del sambuco. Poggiando tutto alla banda e lascando le scotte e la mura, la vela viene portata a sfileggare. Un gruppo di uomini rovescia quindi l’antenna dalla varea bassa e da quella alta a mezzo di un vento, mentre un altro gruppo porta sopravento il sartiame passandolo a proravia dell’albero. Un terzo, infine, rovescia la vela sull’antenna sempre dal lato prodiero, portandola alle nuove mure. Tale complicata manovra si svolge in massima parte con la gente che si muove sul capo di banda o sul banco centrale che sostiene l’albero, perché nessun sambuco ha lo scafo pontato ad eccezione del piccolo castello prodiero e del cassero poppiero.

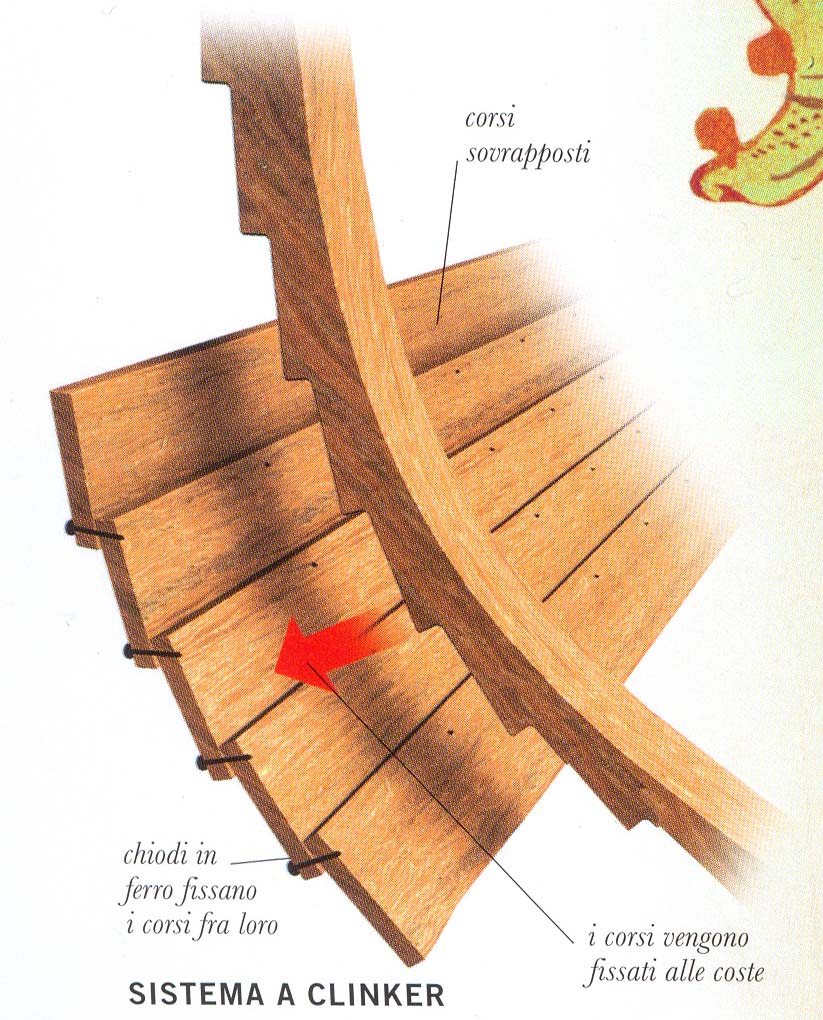

Gli Europei, abituati alla chiodatura del fasciame, guardavano con comprensibile sospetto queste imbarcazioni: Marco Polo riteneva che “non fosse di poco rischio navigare su queste barche”, Vasco da Gama le considerava “mal costruite e fragili”. Eppure, “questo tipo di assemblaggio rendeva la barca robusta e al contempo flessibile”[6]. Tant’ è che ancora nel XX sec. in Oman e nello Yemen si usavano dhow a corsi cuciti. Dal XV sec. si cominciò ad usare il sistema di assemblaggio a clinker, a corsi sovrapposti.

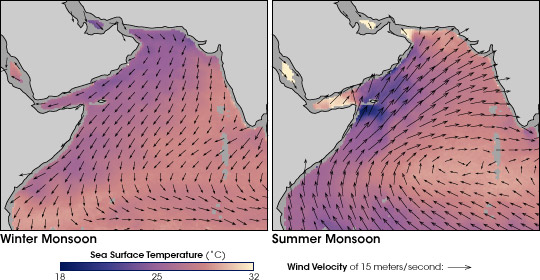

Assemblaggio a clinker (da B. Lavery, cit., p. 34)

Una leggenda narra che addirittura certe montagne della costa avrebbero il potere di attirare, come per una specie di forza elettromagnetica, il ferro e le chiodature delle navi, sfasciandole. Renato Terreni spiega la nascita di questa leggenda con le forti correnti dell’Oceano Indiano ed i naufragi causati dalle rotture dello scafo. Certo, comunque, le cuciture in fibra davano maggior garanzia di elasticità e robustezza rispetto a una chiodatura rozza; inoltre, era più semplice provvedere ad una riparazione di fortuna. I venti oceanici che il sambuco poteva sfruttare sulla parte del Mare Arabico dell’Oceano Indiano erano due: in inverno, approssimativamente da ottobre a marzo, dalla penisola indiana verso le coste yemenite e somale, a sud-Ovest; in direzione opposta, Nord-Est, durante l’estate. Sulla base di questi due monsoni si svilupparono per millenni i traffici attraverso Oceano Indiano e Mar Rosso, lungo una delle più antiche rotte commerciali del mondo, per lo scambio di lana, olio, cereali, seta, spezie, incenso, perle, pinne di pescecane, sale, pesce secco.

L’andamento stagionale dei monsoni nel Mare Arabico (da http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=6308)

Ancora negli anni ‘60, in Eritrea i sambuchi erano quasi tutti a vela, e solo negli ultimi decenni si sono dotati di puzzolentissimi motori diesel; anche le dimensioni si sono ridotte (oggi sono generalmente tra i 6 e i 20 metri) , come ovviamente il numero dei componenti l’equipaggio; resta però ancora, come da tradizione, la fondamentale figura del nacuda, il comandante, che un tempo era anche responsabile della vendita dei prodotti, al miglior prezzo, nei porti. Fino a un tempo recente, gli omaggi prestati al nacuda ricordavano quelli prestati agli ufficiali comandanti di unità nelle Marine europee: alloggiato sul cassero poppiero, non eseguiva lavori manuali, manteneva un certo distacco dal resto dell’equipaggio; quando si recava a terra o ne tornava, la uri (la canoa) utilizzata era addobbata a festa, e veniva ricevuto alla scala dal nostromo[7].

Isole Dhalak, gennaio 2005: si è rotto il cavo del timone, e Osman, ex-nacuda, e in quanto tale ancora assai rispettato per la sua esperienza, con una vecchia bussola davanti, tiene saldamente per ore la barra del timone fino al porto. In questo caso, il sambuco “Tesfa” è fornito di una semplice cabina poppiera. (foto dell’A.)

La vita a bordo era comunque, intuibilmente, assai dura. Renato Terreni riporta una leggenda somala secondo cui i Bagiuni, popolazione somala, sarebbero stati costretti alla vita sulle onde da una punizione divina, per espiare con le fatiche di mare la loro antica, precedente vita di ozio e bagordi….

§ 2: I Sambuchi armati della Regia Marina Italiana

Tra la fine dell’800 e fino all’inizio della 1ª guerra mondiale, tra le unità della Regia Marina Italiana comparvero ufficialmente una decina di sambuchi armati. Erano[8]: |

|

Nome |

Cantiere |

Anno di incorporamento e radiazione |

Dimensioni (lu/la/im) e dislocamento |

Equipaggio |

Armamento |

|

Antilope |

Gedda (Ar) |

1902-1914 |

21/6,6/? - 60 t. |

18 |

1pz. da 75mm + 1da 37mm |

|

Camoscio 1 |

? (Ar) |

1903-1907 |

17/5/? -22 t. |

18 |

2 pz da 75 mm |

|

Camoscio 2 |

Aden (Ye) |

1907-1914 |

19,5/5,5/2,7 -70 t |

24 |

2 pz. da 75 mm. |

|

Capriolo |

? (Ar) |

1903-1911 |

18/5/? -35 t. |

18 |

2 pz. da 75 mm. |

|

Cervo 1 |

Massaua (Er) |

1902-1904 |

20/5,6/? -58 t |

18 |

1 pz. da 75 mm+ 1 da 37 mm. |

|

Cervo 2 |

? (Ar) |

1909-1913 |

17,8/4,7/? -30 t. |

18 |

1 pz. da 75 mm. + 2 da 37 mm. |

|

Daino |

Aden (Ye) |

1910-1914 |

24/6,6/? - 90 t. |

28 |

2 pz. da 75 mm.+ 1 da 37 mm. |

|

Gazzella 1 |

Hodeida (Ye) |

1890-1895 |

15/3,6/07 - 15 t. |

10 |

1 pz. da 25 mm. |

|

Gazzella 2 |

Massaua (Er) |

1902-1909 |

19,5/4,9/2 - 56 t. |

18 |

2 pz. da 75mm + 1 da 37 mm |

|

Gazzella 3 |

Aden (Ye) |

1909-1914 |

18,5/5/1,9 - 60 t |

22 |

2 pz. da 75 mm. + 1 da 37mm. |

|

Zebra |

? (Ar) |

1903-1911 |

18,5/5,1/? - 30 t. |

18 |

2 pz. da 75 mm. |

|

. Nel novembre 1902, “presso Midi”[9], si svolse uno scontro contro pirati arabi che procurò un buon successo ala nostra Regia Marina: in quell’occasione risultano infatti catturati ai pirati tre sambuchi, quelli che vennero poi incorporati l’anno seguente e denominati Camoscio1, Capriolo e Zebra. Anche Cervo2 risulta sequestrato e poi incorporato, mentre Cervo1, ex-Morgania, era stato evidentemente acquistato, così come Antilope 2, che era un due alberi appartenuto a commercianti britannici in Arabia Saudita, col nome di Nautcohill. Gazzella 2 era l’ex Sahada, Gazzella 3 era stata un tempo il Sultani. Un altro due alberi, il Daino, risulta l’unico che poteva vantare di essere stato appositamente ordinato e costruito per la Regia Marina: non a caso, era quello con il maggiore dislocamento. Erano tutti a vela latina, salvo il Gazzella 1, con vela aurica, cioè trapezoidale.

Una rara immagine del sambuco Camoscio (Archivio Stefano Cioglia, tramite www.betasom.it) Si tratta molto probabilmente di Camoscio 2, come dimostrerebbero i due alberi.

L’equipaggio può sembrare troppo numeroso rispetto alle ridotte dimensioni dei sambuchi, ma ciò era probabilmente dovuto anche all’impegno richiesto dalle manovre: basti pensare che, data la mancanza di verricello, l’ancora doveva essere recuperata a mano. Inoltre,

“maneggiare una vela latina richiedeva grande lavoro e un equipaggio numeroso: per ottenere il massimo rendimento, occorre infatti trasferire tutta la superficie della vela, insieme al pennone, sul lato sottovento, perciò il pennone va prima portato in posizione verticale (e la vela intanto va in stallo e sbatte) per effettuare il passaggio” [10].

Del resto, il passaggio di Renato Terreni, citato nel paragrafo riguardante le caratteristiche tecniche, spiega bene la difficoltà di manovra. Unico graduato indigeno dell’equipaggio era il nacuda; inoltre, ogni sambuco generalmente imbarcava alcuni bianchi: un capo timoniere di I^ classe, coadiuvato da un sottocapo timoniere, e due o tre cannonieri. Mentre inizialmente operavano singolarmente, facendo base al porto di Massaua e occupandosi di vigilanza della pesca e in funzione anti-pirateria e anti-contrabbando, a partire dalla fine del 1903 iniziarono ad operare in squadriglie di tre imbarcazioni, sotto il comando di un tenente di vascello, allargando il raggio della loro attività fuori dal Mar Rosso, sulla costa settentrionale della Somalia . Oltre al vantaggio dovuto al basso pescaggio, che permetteva di muoversi con agilità anche nei fondali piuttosto insidiosi del Mar Rosso, i sambuchi armati avevano la possibilità di avvicinarsi con facilità alle imbarcazioni contrabbandiere, dato che il loro aspetto simile a quello di normali imbarcazioni mercantili non suscitava sospetti.[11] Sempre secondo Terreni, quelli della Regia Marina non sarebbero però stati forse i primi sambuchi appartenenti ai ranghi di una Marina europea. Infatti, già a metà del sec. XIX° un ufficiale britannico, impegnato a contrastare la tratta degli schiavi, capendo di necessitare di imbarcazioni agili e con poco pescaggio, (non erano certo adatte allo scopo le grosse unità da guerra della Royal Navy!), inviò a Lamu un carpentiere, che insegnò ai locali come costruire una “baleniera” (evidentemente, si trattava di una scialuppa baleniera)

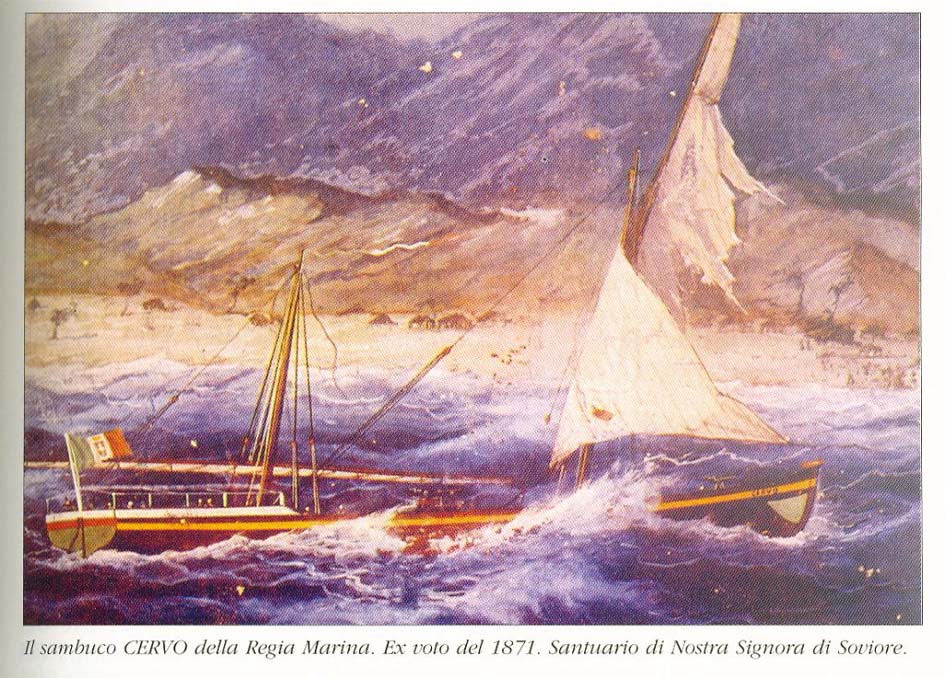

Il sambuco Cervo della Regia Marina in un ex voto del 1871, conservato presso il Santuario di Nostra Signora di Soviore (da Giovanni Panella, Introduzione alla storia della vela latina, in Rivista Marittima, apr. 2001, p. 67-80) . In effetti, immagine e didascalia lasciano perplessi: lo scafo dell’imbarcazione non corrisponde, nell’aspetto, a quello di un sambuco (ma ciò potrebbe dipendere dalla fantasia del pittore); non risultano sambuchi iscritti nel 1871 alla Regia Marina; il Santuario di Soviore, nel testo dell’articolo viene invece nominato come Santuario di Vernazza.

Risulta invece priva di fondamento la voce, che ancora oggi circola a Massaua, secondo cui ancora fino al 1941 c’erano sambuchi armati che prestavano “ufficiosamente” servizio per la Regia Marina. Si trattava infatti probabilmente delle imbarcazioni noleggiate dalla Regia Dogana, con a bordo, oltre all’equipaggio, un graduato indigeno della Guardia di Finanza o qualche funzionario doganale. In quanto battelli al servizio dello Stato, battevano bandiera della Regia Marina, il che può aver creato l’equivoco[12].

Per restare nell’ambito dell’attività bellica dei sambuchi, il potenziale offerto dal loro basso pescaggio fu ampiamente sfruttato dagli ottomani durante la guerra italo-turca del 1911-12. Più di una volta queste imbarcazioni misero in difficoltà il naviglio pesante della Regia Marina quando si trattava di navigare nei canali costieri, dei cui fondali, inoltre, la Marina italiana aveva scarsa esperienza. Inoltre, potevano bordeggiare sottocosta, ponendosi quindi sotto la protezione dell’artiglieria ottomana. Questo fece sì che fossero ampiamente utilizzati dai turchi per esercitare il contrabbando su larghissima scala, aggirando così il blocco navale imposto dall’Italia. L’attività contrabbandiera divenne un’importante risorsa economica per le popolazioni costiere arabe, che proprio per questo talvolta esitavano a schierarsi dalla parte italiana, nonostante gli allettamenti in tal senso. La repressione del contrabbando costrinse quindi la nostra Marina a una presenza costante per rendere efficace il blocco, forzando le unità a crociere logoranti e continue. Le relazioni ufficiali riportano spesso di scontri con sambuchi ottomani: la nostra cannoniera Volturno, ad esempio, ne distrusse 5 presso Moka, mentre 6 ne furono eliminati presso Jechtul. Il 20 maggio 1912 il nostro avviso Staffetta filò a mare due lance per procedere alla perquisizione di un sambuco sospetto, ma queste vennero investite dal fuoco dell’artiglieria ottomana costiera e dovettero rientrare con feriti a bordo. In quel caso, si riuscì ad affondare il sambuco a cannonate, ma era evidente la difficoltà per il nostro naviglio con artiglieria leggera, che non poteva avvicinarsi a meno di 5 miglia dalla costa, per il rischio di essere colpito dalle cannonate turche, mentre i sambuchi veleggiavano in acque protette. Il 26 maggio 1912 dovette intervenire ad El Gali l’incrociatore Piemonte, usando artiglieria di medio calibro contro diversi sambuchi.13

§ 3 : La pesca delle perle

Tra le attività dei sambuchi, ancora negli anni Trenta, c’era la pesca delle perle. Interessante in proposito è un articolo comparso su “Le Vie d’Italia – rivista mensile del Touring Club Italiano” , gennaio 1936, pp. 74-80, a firma di Francesco Pepeu[14].

Sambuchi nel Mar Rosso (da“Le Vie d’Italia – rivista mensile del Touring Club Italiano” , gennaio 1936)

Col solleticante titolo “Le isole italiane dove si pescano le perle”, l’autore riferisce di una sua escursione alle isole Dahlak (o Dahlach, come le chiama )[15] con un sambuco a motore. Considera la possibilità di avere rintracciato un’imbarcazione a motore una vera fortuna:

[…] Si trovano, è vero, a Massaua molti sambuchi del Mar Rosso, piccole primitive barche a vela che tengono il mare molto bene, ma affidandosi a queste ci si affida al vento con tutte le sue incognite. Facile è calcolare il tempo per l’andata, poiché per la partenza si può scegliere il vento favorevole, ma il ritorno può prolungarsi oltre quanto si desidera. Difficile è trovare un motoscafo, che del resto in quei paraggi è forse meno sicuro della vela. Quando si ha la fortuna di incontrare un buon amico, pronto toglierci dall’imbarazzo, si può scegliere un piccolo sambuco munito di un minuscolo motore ausiliario. E questa fortuna toccò a noi. […]

L’equipaggio, data la presenza del motore, che semplificava di molto le manovre, era di solo tre marinai e un motorista; allora come adesso, si partì con scorta di viveri e di acqua, fucile, bussola e vecchia carta marittima (oggetto, questo, che si dimostrò inutile, data la sorprendente capacità di orientamento degli indigeni)

L’imbarcazione di Francesco Pepeu, ormeggiata, dice lo studioso, all’isola di Nora. (Da “Le Vie d’Italia”, cit.) Più correttamente, il nome dell’isola è Nocra; sullo sfondo l’antico carcere egiziano( poi italiano, poi etiopico, poi eritreo…)

I due europei ammirano le acque cristalline, la sorprendente ricchezza della fauna ittica, la selvaggia bellezza delle isole madreporiche afflitte dalla mancanza d’acqua, vengono accolti “sull’isola maggiore” (Dahlak Khebir, evidentemente) dal capo del villaggio, abitato, riferisce Pepeu, da solo trenta persone. È un numero di abitanti sorprendente, se si considera che si tratta del villaggio più importante dell’isola. Scopo della spedizione dei due italiani era la ricerca di serpenti, ma un abitante del luogo si offrì di dimostrare come si pescavano le perle, occasione che ovviamente fu colta immediatamente. Negli anni Trenta erano già molto diffuse le perle artificiali[16], ma avere l’occasione di verificare la pesca di quelle naturali era naturalmente più che accattivante. Fu certo una delle ultime occasioni documentate di pesca tradizionale di questo tipo di ostrica[17]. Il pescatore, ignaro di conchiliologia e di malacologia, spiegò in un suo poetico modo la formazione della perla: per lui essa si formava quando una goccia di pioggia riusciva ad attraversare l’acqua e a penetrare nella conchiglia, trasformando così l’acqua del cielo, nelle profondità del mare, in un gioiello prezioso. Come da tradizione, per cinque giorni alla settimana si pescava per la ciurma, un giorno per il nacuda, ma in ogni caso tutte le perle raccolte dovevano essere presentate al finanziatore della spedizione, un ricco arabo o indiano, per una stima e un diritto di prelazione. Dato che il finanziatore forniva viveri, attrezzatura, vestiti per l’equipaggio, ogni componente entrava in debito con lui, e il debito doveva essere estinto in perle. In pratica, questo finiva col creare una sorta di indebitamento perenne. Una volta scelto il luogo di ricerca, si usava per esplorare il fondo del mare un rudimentale, ma a quanto pare, efficace, apparecchio: una latta di benzina - l’autore usa come fosse una curiosità la parola “tanica”[18], il cui fondo era sostituito da un vetro, che, grazie alla limpidezza dell’acqua - la pesca si poteva effettuare solo con tempo favorevole - fungeva evidentemente da lente di ingrandimento, o comunque eliminava gli effetti di riverbero e riflesso delle onde. Una volta individuate le ostriche margaritifere, occorreva recuperarle.

“I pescatori si tuffano, con un piccolo coltello staccano rapidamente alcuni molluschi, gettandoli nei panieri che dagli aiutanti vengono tirati a bordo, e risalgono alla superficie con un’espressione di sofferenza impressionante, spesso col sangue che esce loro dal naso, dalle orecchie, a volte dalla bocca, e con i bulbi protusi e arrossati. I compagni li tirano in coperta; essi si riposano un momento, ripigliano fiato e si tuffano nuovamente. Così dalla mattina fino al tramonto”.

Queste condizioni di vita determinavano ovviamente gravi conseguenze sanitarie: cecità, sordità, tubercolosi, a causa delle lesioni subite dal lavoro in profondità. A questi rischi si aggiungevano i numerosi squali. Da un’inchiesta svolta dall’autore, negli ultimi anni alle Dhalak erano stati mutilati dai pescicani quattro pescatori. Raramente la pesca era proficua: abbastanza frequenti le perle piccole e giallicce; ma spesso inutilizzabili, perché attaccate alla valva; o irregolari e deformi ( scaramanzie, le chiama Pepeu[19]); rarissime, ovviamente, quelle grosse, regolari, lucenti, perfette.

Ostrica perlifera delle Dahlak (da Le Vie d’Italia, cit.) Si nota la formazione di una perla, incorporata alla valva.

Si occupava della custodia, e poi della vendita, il nacuda, e il furto era rarissimo; un ladro scoperto sarebbe stato sottoposto al bando sociale e alla perdita per sempre del lavoro. Occorreva quindi l’accordo di tutta la ciurma per riuscire a sottrarre una perla, il cui ricavato veniva utilizzato, ci dice Pepeu, generalmente per aiutare i più poveri e gli invalidi.

Nel porto di Massaua, un sambuco si appresta a raggiungere, ci viene detto, le coste dello Yemen (foto dell’A.)

[1] V. .Ministry of Information of the Sultanate of Oman, http://www.omanet.om/english/culture/boats.asp?cat=cult

[2] Renato Terreni, Sambuchi, in “Rivista Marittima”, n. 8-9, agosto settembre 1951, pp. 252-256 ; Renato Terreni, nato a Tripoli (Libia) nel 1922, seguì poi la carriera militare navale, congedandosi col grado di Ammiraglio.

[3] Peraltro, anche oggi i sambuchi che trasportano passeggeri dall’Eritrea allo Yemen sono talvolta paurosamente stracarichi. L’A. ricorda bene quando, il 26 dicembre 2004 (data facile da ricordare: è stata quello dello tsunami nell’Oceano Indiano - ma questo non porta a supporre che ci siano correlazioni con quanto avvenne -) vide uscire da Massaua, (affiancato alla sua, più solida, imbarcazione), un sambuco diretto allo Yemen, con le onde che già nelle tranquille acque del porto ne lambivano le falchette, stracarico di passeggeri, in buona parte donne avvolte nei coloratissimi, suggestivi, ma impaccianti, veli, e bambini. Quel giorno anche le acque davanti a Massaua improvvisamente si agitarono, a detta del nostro nacuda, in modo decisamente molto anomalo. “È stato come se Allah avesse immerso il suo dito nel mare”, scrisse poi nel diario di bordo. Mi chiedo ancora se, come spero, quel sambuco abbia raggiunto una costa.

[4] R. Terreni, ibid.

[5] R. Terreni, ibid.

[6] Brian Lavery, Navi: 5000 anni di avventure in mare, Novara, De Agostini, 2005, p. 57

[7] R. Terreni, cit.

[8] V. Marina Militare, http://www.marina.difesa.it/storia/almanacco/navi018a.asp

[9] Suppongo si possa trattare dell’abitato yemenita di Midi, presso il confine con l’Arabia Saudita, a poca distanza dal Mar Rosso.

[10] Brian Lavery, cit. , p. 56

[11] Da G. Giorgerini, A. Nani, Almanacco storico delle navi militari italiane 1861-1995, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1996, p. 644

[12] Ringrazio Vincenzo Meleca, che mi ha trasmesso, tramite AIDMEN, la precisazione scritta di Guido Alfano. 13 M. Gabriele, La Marina nella guerra italo-turca: il potere marittimo strumento militare e politico, 1911-1912, Ufficio Storico Marina Militare, 1998

[14] Pepeu, Francesco (1887-1971). Nato a Trieste l'8 febbraio 1887, si laureò in medicina a Vienna. Dal 1913 al 1926 fu medico caposezione dell'Ufficio Igiene a Trieste. Dal 1929 al 1942 ricoprì l'incarico di direttore del Reparto Sieri presso l'Istituto Sieroterapico Milanese. Partecipò, tra il 1934 e il 1935, assieme a Giuseppe Müller, alla spedizione scientifica in Eritrea, condotta allo scopo di studiare i serpenti di quella regione e di incrementare la produzione di siero antiofidico per le colonie. Morì a Trieste, il 29 novembre 1971. Da http://89.96.138.11/Auteur.htm?numrec=061276513945830

[15] Dàhalac nella Guida dell’Africa Orientale Italiana, Consociazione Turistica Italiana, Milano, 1938.

[16]

“L’invenzione

dell’innesto attribuita a un giapponese, Kokichi Mikimoto,

tecnica che permette di far produrre a un’ostrica una perla. La

prima perla (un mabe) fu raccolta l’11 luglio 1893 nella baia di

Ago, in Giappone.

[17] Com’è noto, la perla è una forma di difesa dell’organismo che vive nell’ostrica: quando un minimo granellino di sabbia riesce a penetrare le valve della conchiglia, se si tratta di una “margaritana margaritifera”, il mollusco reagisce producendo una particolare sostanza calcarea che “isola” l’indesiderato ospite. Ovviamente, occorre pescare (ed uccidere, spalancando le valve della conchiglia) quantità impressionanti di molluschi prima di trovare un solo caso di perla preziosa. Questo spiega la progressiva rarefazione delle perle naturali.

[18] In effetti, ancora negli anni ‘30 tale parola, oggi così comune, suonava rara. Derivata infatti dall’inglese tank, a sua volta di probabile origine indiana, si diffuse in Italia “attraverso la pronuncia e l’uso degli ascari eritrei ed abissini; è la lattina di benzina della Shell, tipica, che vuotata del carburante serviva in guerra a cento usi” (P. Monelli, Naia parla, Milano, 1947, p.36, cit. in M. Cortellazzo-P.Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1991, vol. 5. (Evidenziazione dell’A.)

[19] Più correttamente, vengono dette scaramazze. |