|

Nel nostro paese la storiografia coloniale dal dopoguerra ad oggi, salvo rare eccezioni di ex colonialisti di cui oggi, per motivi anagrafici, la maggior parte non è più tra noi, ha un marcato orientamento ideologico tendente a criticare negativamente l’operato italiano in Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia. In pratica mancano quasi del tutto studiosi alternativi su questo delicato argomento della nostra recente storia. Sono il primo ad ammettere che gli errori sono stati numerosi, che tanta gente ha perso la vita oppure ha dovuto subire angherie e privazioni per colpa della bandiera tricolore. Del resto è sempre lo sbaglio più o meno volontario e la cattiveria umana che rimangono impresse nelle pagine della storia, mentre l’onesto vivere quotidiano in armonia sinergica con gli autoctoni delle nostre ex colonie sembra essersi dissolto dalla memoria collettiva e documentaria. Anche questo è ingiusto perché andrebbe valutato con serenità (politica) l’operato globale degli italiani che per motivi civili o militari abitavano nel Corno d’Africa oppure nella mediterranea Libia, in quanto la maggior parte – ne sono certo - risulterebbero molto differenti dai vari Dario Livraghi, Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani, personaggi messi all’indice, non a torto, dagli storici nostri contemporanei. In Colonia ci si andava per lavorare e, come in ogni posto di lavoro del giorno d’oggi, si trovava il buono, il cattivo, l’invidioso, quello che se ne approfittava e ti “accoltellava” alla schiena non appena ne aveva l’opportunità e così via. Il mondo è fatto di uomini e, a seconda di chi il caso ti ha messo accanto, puoi fare un’esistenza tranquilla oppure tribolata. Così è sempre stato e sempre sarà, ma non si può mettere in un cassonetto l’essenza di migliaia di italiani che dal 1870 al 1943 hanno svolto la loro attività, qualunque essa fosse, nelle ex colonie italiane. Molti di essi hanno pagato con la vita il sogno africano e il mal d’Africa. Poi, e questo lo considero fondamentale, mi accorgo che molti storici, pur preparatissimi, ragionano col senno di poi. Conoscono gli avvenimenti di rilievo, li espongono, giudicano protagonisti e fatti… sempre tenendo presente l’oggi, l’attuale modo di vedere e di pensare che, invece, è distante milioni di anni luce da come pensavano, ragionavano, dicevano gli italiani dell’Ottocento e primo Novecento. Ritengo non abbiano l’umiltà di respirare a pieni polmoni la stessa aria dell’Ottocento e della prima metà del Novecento che hanno assaporato i connazionali che ci hanno preceduti. Occorre, e non è cosa facile, mettersi addosso i loro panni, la loro cultura – qualsiasi essa sia – prendere possesso, se pur di riflesso, delle loro esperienze, idee e necessità e mettere contestualmente in un angolo, se si desidera capire i loro sogni, le loro realtà, il loro modo di pensare e di agire così lontano nel tempo e nei gusti dal nostro presente, la conoscenza del futuro – che ovviamente a loro era sconosciuto – per poter ragionare senza preconcetti morali e politici. Anni fa sfogliai, senza purtroppo prendere i dati bibliografici, un libro edito a Milano nel 1913 (vado a memoria: potrebbe trattarsi di Una gita in Eritrea di Idelfonso Stanga) dove l’autore, un nobile lombardo, raccontava un suo recente viaggio di piacere – da turista – in Eritrea. Ricordo perfettamente due didascalie poste sotto altrettante fotografie: la prima presentava il suo servo bianco, la seconda il suo servo nero. Al giorno d’oggi queste cose sembrano ridicole, ma meno di cento anni fa era un modo di pensare del tutto normale! Risulta arduo spogliarsi della mentalità odierna e del sapere di come siano andate a finire le cose e può sembrare una chimera il proporsi oggettivo, neutrale, vergine da partigianerie. Verissimo, ma la Storia pilotata da un’ideologia ben precisa non fa per me, la leggo per tirare delle conclusioni e per ragionarci sopra senza che riesca a prendermi e convincermi. Può essere scritta bene con stile avvincente, ma alla fine la reputo troppo di parte. Ammiro e stimo senza ombre gli studiosi che credono in quello che dicono e scrivono, senza condividere oppure sentire l’attrazione delle loro conclusioni negative sulla presenza italiana nelle nostre ex Colonie. Né mi pare si possa ignorare completamente, la dimensione costruttiva di questa nostra presenza in Africa, riconosciuta, innanzi tutto, dalle stesse popolazioni africane, a cominciare dal Negus d’Etiopia Hailè Selassiè che nel 1941 rimase favorevolmente impressionato per quanto di positivo i nostri connazionali erano riusciti a compiere in soli cinque anni dopo la guerra dei sette mesi.

Abbiamo abbandonato in terra d’Africa tanto sudore, sangue, denaro, buona volontà, idee, aspirazioni ed amore. Sono state realizzate strade, ponti, ferrovie, città e paesi ospitali, scuole per tutti, chiese, moschee, distribuite medicine e vaccini per uomini ed animali, aperte attività commerciali, si propose una moderna e fattiva agricoltura, furono portati l’ordine, la civiltà occidentale, l’abolizione della schiavitù, realizzata una completa cartografia, restaurati importanti reperti archeologici e potrei continuare all’infinito, e tutto ciò per il bene di tutti, sia per gli italiani che per le popolazioni locali. L’azione positiva, non soltanto quindi quella negativa, è rimasta nei libri d’epoca, nella memoria dei viventi e nelle strutture lasciate in quelle lontane regioni. Se si consultano, ad esempio, senza acrimonia libri come la Guida dell’Africa Orientale Italiana della Consociazione Turistica Italiana (ragione sociale autarchica del Touring Club Italiano) del 1938 e i due volumi de La nuova Italia d’oltremare a cura di Angelo Piccioli del 1933 si può constatare il tanto di buono eseguito. Si dirà: “è tutta propaganda dell’epoca!”. La propaganda c’è sempre stata e c’è oggidì più che mai, ma dietro di essa esiste una realtà oggettiva che ha lasciato il suo segno indelebile. L’iconografia coloniale è priva di effetti speciali fotografici, esprime invece una verità d’immagine che conferma il testo che l’accompagna. Eliminiamo pure dagli scritti la retorica e l’enfasi tipica di quel tempo, le realizzazioni restano intatte, vere, palpitanti di vita italiana e locale. Non cancelliamo dalla memoria come sgradito questo periodo africano; non cerchiamo soltanto il marcio, il criticabile, il brutto, purtroppo inevitabile in epoca di conquiste territoriali, mettiamo in luce – da italiani amanti e rispettosi della Patria passata, presente e futura – anche l’operatività dei tanti che si sono profusi, anima e corpo, per un corretto modus vivendi in paesi tanto lontani quanto differenti dalla terra d’origine. La maggior parte di questi italiani hanno speso anni della loro esistenza nelle nostre ex colonie per se stessi, per i loro interessi vitali, ma allo stesso tempo per la bandiera [una volta le persone erano orgogliose del nostro vessillo molto di più di oggigiorno], per l’autoctono, per un sano cammino della civiltà.

|

||

|

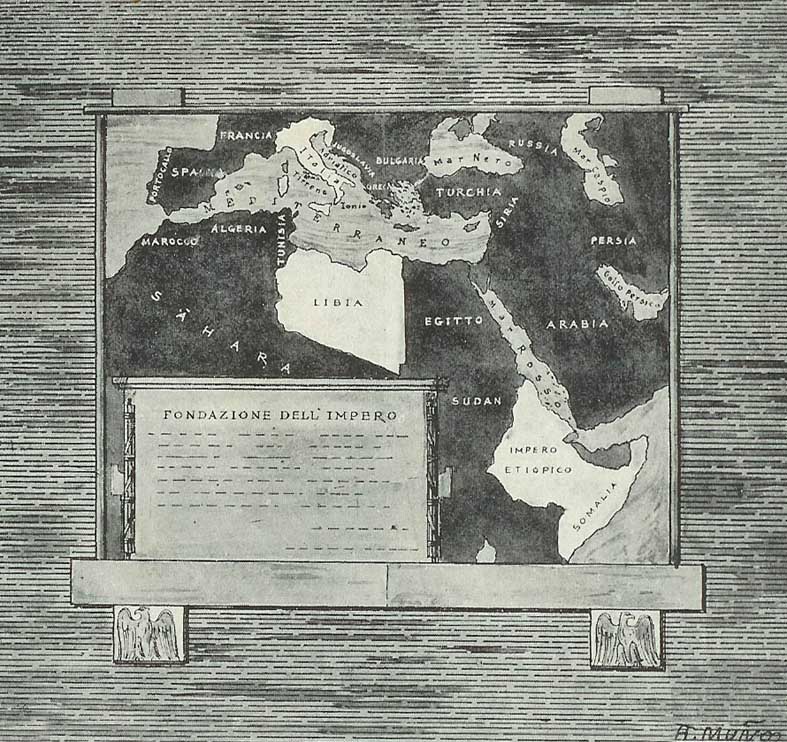

Cartina delle colonie della Guida CTI 1938 |

||