|

Giuseppe Ferlini |

|

Manlio Bonati, giugno 2006 |

|

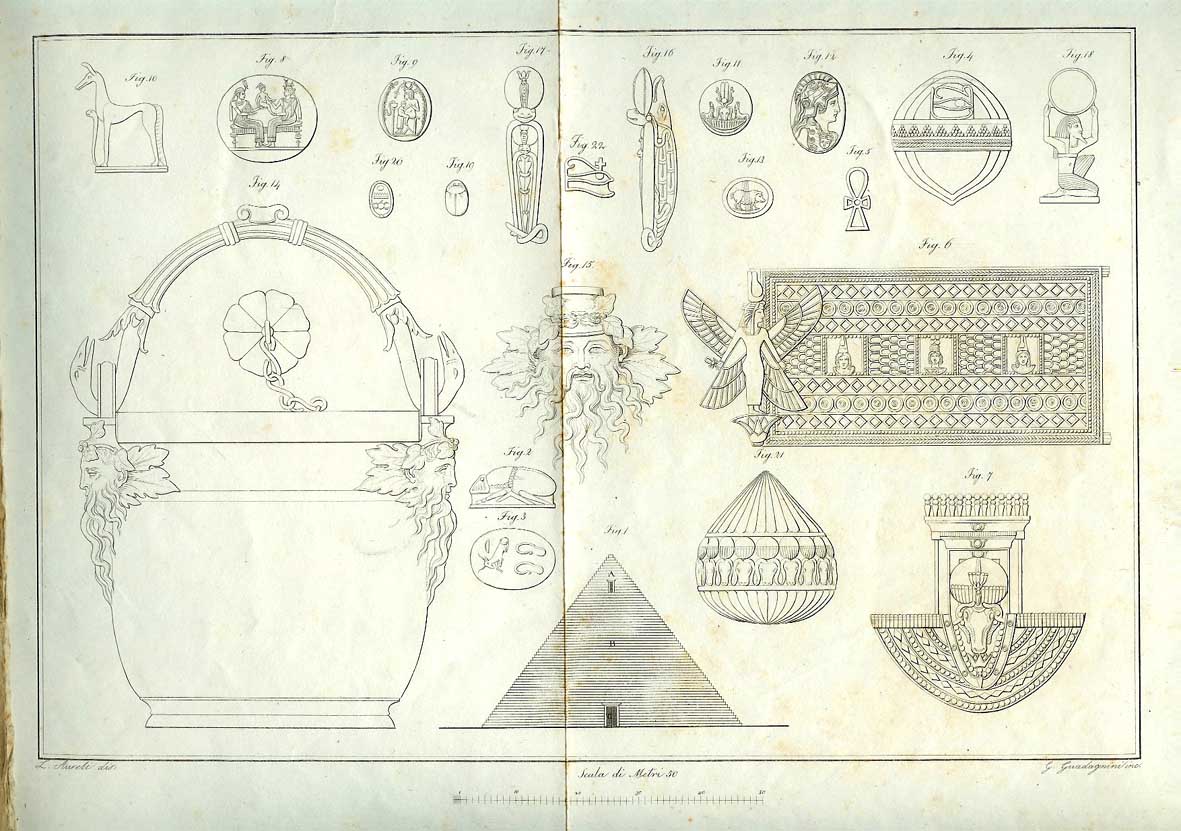

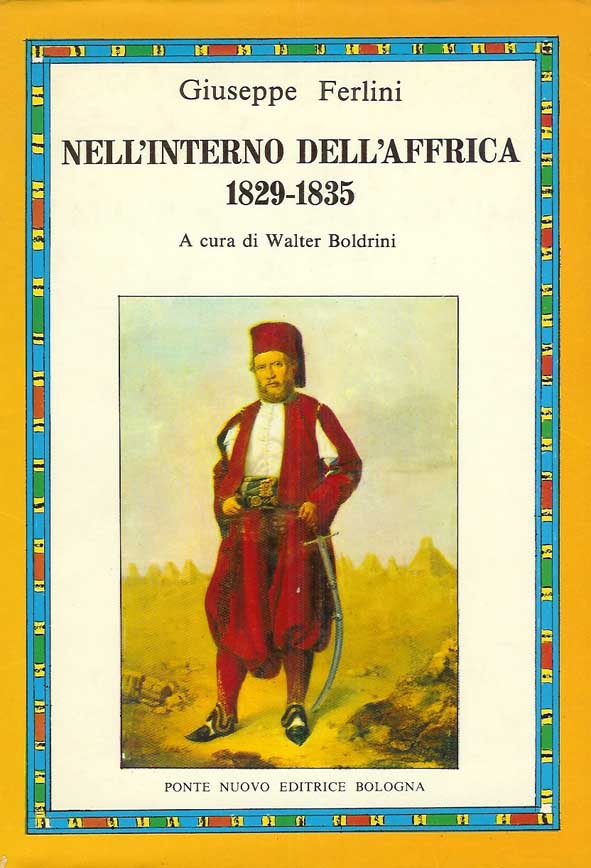

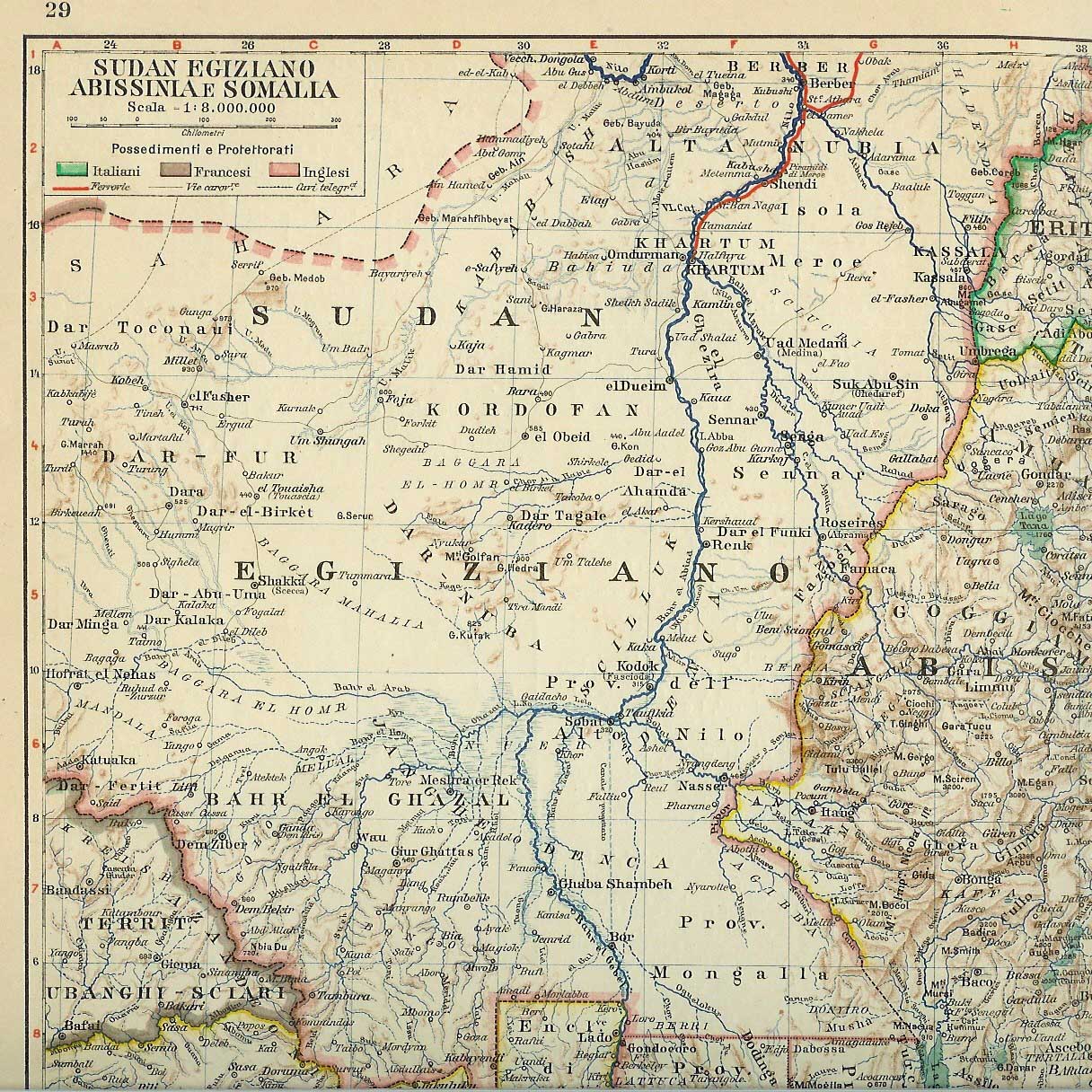

Il grande esule repubblicano Giuseppe Mazzini, da Londra, scriveva in data 27 gennaio 1842 alla madre Maria informandola che si era messo in una “speculazione” con un tale che aveva raccolto sia in Italia che all’estero oggetti antichi “che costano quasi nulla sui luoghi, e che qui si vendono benissimo. Questi pezzi d’antiquariato consistevano in cornici del Cinquecento, statuette, monili e perfino una mummia”. Il ‘‘tale’’ citato da Mazzini era il dottor Giuseppe Ferlini di Bologna. Il commercio, comunque, non andò a buon fine. Infatti il patriota genovese nel gennaio 1843 si rivolgeva per lettera al libraio Pietro Rolandi di Londra con queste dure parole sull’ex socio d’affari “due settimane addietro ebbi una lettera stolidamente insolente dal Dr. Ferlini, nella quale ei m’avvertiva ch’ella aveva accettato da lui procura per la Collezione d’Ori Egizii. Bench’io, parlando francamente, non approvi il fatto nondimeno lo ho caro, perché mi toglie noie e disturbi per chi non merita. La Collezione com’ella saprà, è in pegno per 200 lire sterline, credo”. La citata collezione faceva parte di un tesoro che il Ferlini aveva trovato anni prima nella Nubia, nel Sudan egiziano, e più precisamente nella Necropoli di Meroe, cimitero d’un regno egizio-etiopico, sorto intorno al 300 a.C., in cui vi erano templi, terme e piramidi. Rimangono ancora oggi le imponenti rovine di queste piramidi, di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle più famose dell’Egitto faraonico. Il primo europeo che scoprì la città di Meroe fu il francese Frédéric Cailliaud, che esplorò la Nubia nel periodo 1819/1822. Nella stessa zona vi erano in precedenza passati altri due esploratori, lo scozzese James Bruce (viaggio del 1768/1773) e lo svizzero Johann Ludwig Burckardt (viaggio del 1812/1813), senza che avessero scorto questi singolari monumenti. Dopo il Cailliaud molti altri visitarono la necropoli (che si trova a 270 chilometri da Khartum, non molto distante dalla sponda destra del Nilo), come il ferrarese Giovanni Finati che, com’era consuetudine ai suoi tempi (1821), incise il proprio nome su una delle pietre delle piramidi di Meroe, ma l’unico che portò in Europa un tesoro, che fu di una regina meroitica del I secolo a.C., fu il dottor Ferlini, medico, esploratore, archeologo ed avventuriero (intendiamoci: nel senso che andava per il mondo in cerca di avventure e di fortuna). Giuseppe Ferlini nacque a Bologna il 23 aprile 1797, ultimogenito di un ragioniere. Si applicò giovanissimo allo studio della medicina, poi diciottenne, insofferente “al governo dei preti [la sua città faceva parte dello Stato della Chiesa] e perché desideroso di viaggiare”, fuggì di casa. Era il 1815. Andò a Venezia dove prese una nave per Corfù. Stette tre anni a Joannina, in Grecia, come medico chirurgo al servizio del Pascià Alì Tepelen, che mirava a rendere indipendente il suo territorio dalla Turchia. Ferlini, sempre smanioso di cambiare luogo, lasciò il paese che lo ospitava nel momento più opportuno: due anni dopo il Pascià fu battuto e decapitato dai turchi. Per un certo periodo di tempo esercitò la sua professione di medico in Tessaglia, ma anche qui la pace doveva durare per poco. Nel 1821 la Grecia si era sollevata contro il malgoverno turco e il Ferlini non stette con le mani in mano: “essendo io legato ad una Ateniese fui costretto prender posto fra le armi Greche prestando varj servigi a differenti capitani’’. Nel 1825 si recò a Smirne dove pubblicò la descrizione di una caverna del monte Parnaso. Poi “tornato in Grecia avanti la battaglia di Navarino, e morta in Salamina la mia Greca mi risolvetti a tornare in Italia nel 1828 dove restai fino il 1° d’Ottobre dello stesso Anno”. Andò di nuovo in Grecia, ormai indipendente, sino ai primi mesi del 1829 quando si imbarcò per l’Egitto: ‘‘giunto in Alessandria passai al Gran Cairo ove dato l’esame di Medicina, e Chirurgia fui destinato all’Ospedale di Tura quattr’ore distante dalla capitale’’. Può sembrar strano che il Ferlini abbia scelto di servire proprio l’esercito egiziano, vassallo di quello della Turchia, che aveva combattuto la rivolta greca. E’ probabile che il medico bolognese abbia subito dai suoi vecchi datori di lavoro delle delusioni oltre a non aver ottenuto “lo stipendio dovutomi dal Governo”. Alla fine dell’agosto 1830, promosso Medico Maggiore, venne trasferito al 1° battaglione del 1° reggimento di fanteria con sede a Sennar, nel Sudan. Il viaggio per raggiungere la destinazione fu molto lungo. Ci vollero centocinquantanove giorni per percorrere, sia navigando sul Nilo che per via di terra, i quasi tremila chilometri che dividono il Cairo da Sennar. Naturalmente una delle numerose tappe fu la città di Khartum, situata nella congiunzione dei due Nili, il Bianco e l’Azzurro. In questa città, sorta nel 1822 e sede del governatore del Sudan, Ferlini comprò una giovane schiava abissinese, Kadrah. A Sennar Ferlini rimase alcuni mesi. Fu un brutto periodo per la salute e per i contrasti con i colleghi ufficiali (Ferlini aveva salvato la vita ad un indigeno bastonato con sadismo da un capitano). Finalmente gli giunse l’ordine di trasferimento a El Obeid, nel Kordofan, che raggiunse in dromedario. In seguito poté riunirsi con la sua Kadrah, che nel frattempo aveva partorito una bimba dalla pelle quasi bianca, che purtroppo morì per le fatiche del viaggio. L’anno dopo cambiò ancora sede: questa volta si trattava della bella e comoda Khartum, in cui stanziava il 5° battaglione. Walter Boldrini, discendente e biografo del Ferlini, di cui ha curato con amore filiale la pubblicazione delle memorie inedite, specifica che il periodo trascorso a Khartum fu il “più felice e fortunato” per “la benevolenza del Governatore (Crusut Bey) guadagnata con l’onestà professionale. (...) E man mano che entrava in maggiore dimestichezza con il Crusut Bey, prossimo a diventare Pascià, maturava in lui un’idea strana: di cercare nel territorio dell’antica Meroe qualche importante reperto archeologico o magari nascosti tesori’’. Dal Pascià ottenne, non senza qualche difficoltà, l’autorizzazione ad eseguire gli scavi. Non appena giunse dal Cairo un medico con il compito di sostituirlo, il Ferlini si associò con l’amico albanese Antonio Stefani, esperto conoscitore della Nubia, che si occupò dell’acquisto dei dromedari e del reclutamento degli indigeni. La spedizione partì l’11 agosto 1834. Il Ferlini e lo Stefani si portarono dietro anche le loro famiglie. In un primo tempo si indirizzarono ad un tempio posto nel deserto detto Galla-Volet-Mamut, a otto ore di cammino dal Nilo. Ferlini era rimasto ammirato dai geroglifici esterni. Fu costruito un recinto spinoso per difendersi dai leoni che circolavano in quantità elevata in quelle terre deserte. Il giorno dopo si incominciò a disseppellirlo dalla sabbia che ne ricopriva la base, ma si cercò inutilmente l’ingresso. Si pensò allora di aprirlo dalla parte superiore. Il lavoro durò venti giorni, sotto un sole massacrante, senza che tanta fatica avesse un riscontro positivo. A malincuore si dovette abbandonare l’impresa. Ugual sorte toccò con un altro tempio, situato a Volet-Hassan, più vicino del precedente al Nilo. Alla fine l’attenzione si polarizzò unicamente sulle piramidi di Meroe. Si presero d’assalto alcune piccole piramidi che vennero demolite, ancora una volta con scarsi risultati: si rinvennero oggetti di poco valore e i resti di molti defunti. Non deve stupire il fatto che il Ferlini, nel tentativo di portate alla luce qualche pezzo di pregio, rovinasse irrimediabilmente con il piccone delle costruzioni di civiltà scomparse. L’Archeologia era una scienza nuova e Ferlini, come tanti altri suoi contemporanei, era un esploratore/archeologo autodidatta. Se si considera che fino a pochi anni prima le mummie egizie venivano vendute nei mercati europei ai farmacisti che le rendevano in polvere per la preparazione di chissà quali medicinali, i sistemi del medico bolognese erano più che legittimi in relazione agli scarsi mezzi di cui disponeva. In ogni caso questi scavi stavano costando molto denaro. Ferlini pagava e sfamava alcune centinaia di indigeni, di cui del resto non si fidava. Era convinto che, nel caso avesse trovato qualche pezzo di valore, lo avrebbero assalito per ucciderlo con le loro lance. Con preveggenza “l’Albanese ed io metà della notte per ciascheduno vegliavamo per sospetto de’ servi poco fedeli, e de’ Neri avari, e crudeli’’. Ferlini si augurava di avere un colpo di fortuna, altrimenti sarebbe dovoto tornare al più presto a Khartum a mani vuote. All’ultimo decise di dare l’attacco alla piramide più grande, la stessa descritta dal Cailliaud, che l’aveva scoperta. Questa piramide era alta ventotto metri ed era formata da sessantaquattro gradinate, mentre ogni lato aveva una lunghezza di quarantadue metri. Si iniziò a demolire la cima, in parte già cadente. Mentre il termometro segnava 48 gradi, il Ferlini e lo Stefani si riposavano all’ombra della piramide. Ad un tratto un servo li chiamò: si era scoperto un pertugio! Tolti dei macigni, si mostrò una cella. Questa conteneva una bara vuota, coperta da un drappo di cotone che con l’aria andò in polvere. Intorno, in perfetto ordine, c’erano talismani, idoli, collane, anelli, braccialetti, ecc. Erano oggetti d’oro e d’argento con cammei ed altre pietre preziose, il tutto finemente lavorato. La costanza del Ferlini era stata premiata, il tesoro era una realtà! Ora il problema era quello di portarlo via, in Europa, per venderlo al miglior offerente. Ferlini racconta che “raccolto tutto ciò che trovai, lo posi entro a sacchetti di pelle, e pel tal modo nascosi agli Arabi l’oro. Discesi al piede della piramide, costoro ci si strinsero in cerchio, ansiosi di vedere le cose trovate. Ma io coll’armi alla mano, e con la faccia fiera comandai loro di salire, e proseguire il lavoro, ed essi perché credono che l’arma da fuoco col solo presentarla uccida, in un baleno si ricondussero al travaglio”. I due amici pensarono che per salvare loro stessi, le famiglie e il tesoro non rimanesse altra alternativa che la fuga. Alcuni giorni dopo, mentre i nubiani dormivano, il gruppo partì con i dromedari. Raggiunto il Nilo, ripresero il viaggio su una barca che li attendeva. Seguirono la corrente e dopo tre giorni di navigazione giunsero a Berber, dove risiedeva il vicegovernatore. Questi fornì i mezzi per attraversare il “deserto di Crusca, detto da Neri il Mare senz’acqua”. Altri dieci giorni trascorsero prima di arrivare nella Valle del Nilo, fra la prima e la seconda cateratta. Ormai le difficoltà stavano terminando, la strada per il Cairo era relativamente facile. Nel giugno 1835 Ferlini prese la nave per tornare in patria (erano con lui lo Stefani, Kadrah e cinque sudanesi).: Sbarcò a Trieste in settembre, dopo avervi sostato a lungo per la quarantena. Finalmente poté riabbracciare la sua città natale. L’avventura africana era finita. L’avvocato Carlo Pancaldi, studioso bolognese, nel 1836 pubblicò l’opuscolo Cenni di cose etiop-egizie, interamente dedicato alla scoperta del tesoro di Meroe. Incoraggiato dall’ottima accoglienza che la stampa e l’ambiente scientifico aveva rivolto all’opera del Pancaldi, anche il Ferlini nel 1837 pubblicava un suo libretto di grande formato intitolato Scavi nella Nubia ed oggetti trovati contenente la relazione delle sue avventure e il catalogo completo dei 155 pezzi di cui era proprietario. L’opuscolo era provvisto di una bella tavola litografica con raffigurati la piramide e ventun oggetti preziosi. (Naturalmente una delle prime copie la donò “All’Ill.mo Sig. Av.to Carlo Pancaldi”, come attesta la dedica autografa posta sulla copertina dell’opuscolo che, dopo tanti passaggi di mano, è finito nel mio Archivio Storico). Nel 1838 usciva da una tipografia romana un altro suo lavoro, la Relazione intorno alla Geografia e Statistica di alcune parti dell’Affrica (soltanto negli ultimi anni del XIX secolo si incominciò a scrivere Africa con una sola effe), dove aveva descritto le strade e le difficoltà dei suo viaggi. Parte del tesoro venne acquistata dal re Luigi di Baviera, nel 1839 in incognito a Roma, che volle i braccialetti, gli anelli e due vasetti di bronzo. Ciò che restava fu portato in Inghilterra, e fu in questo periodo che se ne interessò Mazzini. Infine nel 1843 il tesoro approdò al Museo di Berlino “ma Ferlini - come ha scritto il Boldrini - non ne ricaverà nulla: egli dice “a causa di un fallimento successo in Prussia”, ma non ne conosciamo il minimo particolare”. Nel frattempo Ferlini a Bologna non esercitò mai la sua professione di medico, preferì rivolgersi all’industria diventando nel 1843 il padrone della fabbrica di ceramiche artistiche Aldrovandi. Si sposò due volte (nel 1853 rimase vedovo della prima moglie) e nel 1862, a 65 anni, ebbe la soddisfazione di diventare padre di Clitennestra. Spesso il suo pensiero ritornava ai giorni avventurosi della sua giovinezza. A cinquant’anni si taceva ritrarre dal pittore Aureli in costume turco con sullo sfondo le piramidi di Meroe; invece da anziano amò farsi fotografare sempre in costume e con la scimitarra in mano (l’immagine è tuttora visibile sulla lapide tombale alla Certosa). Scrisse le sue memorie che intitolò Scene dall’interno dell’Affrica, che rimasero inedite fino al 1981, quando Boldrini le fece stampare dopo “una lunga e faticosa opera di decifrazione della scrittura sbiadita dal tempo” e a seguito di un complesso lavoro di coordinamento e di correzione. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò allo studio della conservazione delle carni, impegno che non sortì il successo commerciale desiderato. Ormai quasi cieco, si spense il 30 dicembre 1870. Del tesoro di Meroe rimangono i facsimili della collezione completa donati nel 1861 al Museo Egizio di Torino; alcuni gioielli si trovano nei musei egizi di Berlino e di Monaco; di tutto il resto si è persa ogni traccia.

Bibliografia: Carlo Pancaldi, Cenno intorno la raccolta di cose etiop-egizie portate dalla Nubia in Patria dal medico Giuseppe Ferlini bolognese, Bologna, Tipi Della Volpe al Sassi, 1836; Giuseppe Ferlini, Scavi nella Nubia ed oggetti trovati, Bologna, Tipografia Nobili e Comp., 1837; Giuseppe Ferlini, Nell’interno dell’Africa 1829-1835, a cura di Walter Boldrini, Bologna, Ponte Nuovo Editrice, 1981; Giuseppe Mazzini, Scritti editi e inediti, Imola, Galeati, volumi XXIII e XXIV; Pericle Ducati, Un avventuroso italiano nel Sudan e in Egitto, Roma, estratto dalla Rassegna Italiana, n. 267-268, agosto-settembre 1940, pp. 1-12; Giuseppe Mormino, Giuseppe Ferlini e le sue scoperte nel Sudan, in L’Universo. Rivista di geografia, Firenze, Istituto Geografico Militare, n° 1, gennaio-febbraio 1957, pp. 119-124; Adolfo Albertazzi, Un bolognese esploratore a Meroe, in Il Secolo XX, n. 6, 1° maggio 1920, Milano, Fratelli Treves, pp. 289-297; Silvio Curto, Giuseppe Ferlini, in Oriens Antiquus, Istituto per l’Oriente, Centro per le antichità e la storia dell’Arte del vicino Oriente, fascicoli 1-2, Roma, 1983, pp. 141-143; Angelo Umiltà, Gli Italiani in Africa. Con appendici monografiche su esploratori e personaggi che calcarono il suolo africano dal 1800 al 1943, a cura di Giorgio Barani e Manlio Bonati, Reggio Emilia, T&M Associati Editore, 2004, pp. 432-440; Antonino Orlando, Faraoni Neri. Il Regno di Meroe tra dominazione Egizia e Cristianesimo, a cura di Roberta Levrero, Torino, Ananke Edizioni, 2004.

|

|

|

|

Giuseppe Ferlini

|

|

Copertina dell'opuscolo di Giuseppe Ferlini del 1837 con sua dedica autografa all'avvocato Carlo Pancaldi

|

|

Frontespizio dell'opuscolo di Giuseppe Ferlini del 1837 |