|

Nato a San Germano Vercellese il 2 ottobre 1848, fu battezzato con il nome Antonio Augusto: per tutti sarà però “Augusto” perché i suoi genitori, il notaio Francesco Franzoj e Ottavia Cavalli, avevano assegnato il nome Antonio ad un altro dei loro sei figli, nato nel 1844. Il burrascoso anno di nascita segnò il destino di Augusto. Terminati gli studi ginnasiali nel 1866, si arruolò volontario per partecipare alla terza guerra d’indipendenza. Con il grado di caporale maggiore si attivò a livello organizzativo, nel marzo 1870, nel tentativo insurrezionale di Pavia, ispirato da Mazzini. Il fallimento dell’iniziativa, che costò la vita al caporale Pietro Barsanti, lo vide tra gli imputati di alto tradimento. Difeso dall’avvocato Giuseppe Marcora, fu incarcerato a Fenestrelle. Un tentativo di evasione collettivo gli costò il trasferimento in altri luoghi di detenzione: Rocca d’Anfo, Gaeta, Verona, Venezia. Esasperato, tentò il suicidio con una pistola. Sopravvissuto, fu espulso dall’esercito. Nel 1872 raggiunse a Ginevra, dove si era rifugiato con altri esiliati italiani, Angelo Renaud, già suo compagno di prigionia a Fenestrelle, e conobbe Angelo Umiltà. Questi e altri patrioti avevano fondato la Società di Mutua Istruzione e Assistenza, d’ispirazione repubblicana, destinata ad accogliere in Svizzera i perseguitati politici. Tornato in Italia, si stabilì a Torino, dove si iscrisse alla massoneria, probabilmente con l’interessamento del giornalista e scrittore Luigi Pietracqua, e dove frequentò ambienti repubblicani e patriottici, legandosi a personalità quali Domenico Narratone, Giuseppe Beghelli e Luigi Onetti. Da costoro fu iniziato al giornalismo e s’improvvisò anche tipografo, stampando fogli antimonarchici quali “La Pulce” e “Il Ficcanaso”; iniziò anche a scrivere brevi corrispondenze per “La Plebe” di Milano, giornale fondato da Enrico Bignami con la benedizione di Garibaldi. Erano tutti periodici destinati a subire sequestri, processi, multe e a spingere i responsabili a difendere con il duello le loro opinioni. Con la grinta che lo distingueva, nel 1875, sostenne cinque duelli in cinque giorni contro militari che avevano invaso la sua tipografia: ferito ripetutamente, trovò ancora rifugio a Ginevra presso l’Umiltà, che se lo ritrovò sull’uscio di casa bendato “come una mummia” e dolorante. Durante l’estate accettò di recarsi a Parigi per consegnare al bonapartista Paul Adolphe Cassagnac un cartello di sfida all’ultimo sangue per conto di Victor Henry Rochefort, bloccato a Ginevra dalla proscrizione. Fu lieto di assumersi l’incarico anche perché era da poco sfuggito alle manovre di un sicario, noto con lo pseudonimo Giovanni Quaranta, che si disse inviato a Ginevra per ucciderlo e che, in giugno, aveva assassinato a tradimento il povero Angelo Renaud. Tornato in dicembre a Torino, dove era stato condannato in contumacia a ventitré mesi di carcere e a una multa per reati di duello e di stampa, fu incarcerato. Tornò in libertà nell’ottobre 1876 grazie ad una amnistia e, sfinito, decise di abbandonare l’Italia iniziando un lungo viaggio in Francia, Belgio, Spagna. Incapace però di trascurare amici ed ideali, tornò nel capoluogo piemontese. Nel gennaio 1881 fu condannato a quattro mesi di confino a Vercelli per reato di duello. Ne approfittò per frequentare gli amici del giornale vercellese “La Sesia”, d’ispirazione massonica, di cui era allora direttore Luigi Pietracqua. Nel marzo 1882 si imbarcò per l’Egitto. A tutti disse che si trattava d’un viaggio di lavoro. In realtà contava, benché privo di autorizzazioni e incarichi ufficiali, di riportare in Italia i resti dell’esploratore Giovanni Chiarini di Chieti, morto in prigionia a Ghera nel 1879 durante una spedizione ai laghi equatoriali effettuata con Antonio Cecchi per conto della Società Geografica Italiana. Il resoconto parziale di quell’incredibile spedizione, ai limiti delle possibilità umane, è contenuto nei suoi libri Continente Nero (1885: vi sono descritti gli avvenimenti soltanto sino all’autunno del 1883) ed Aure Africane (1892: benché apparso dopo, è riferito alle fasi iniziali del viaggio). Recuperate, dopo indicibili peripezie, le spoglie del Chiarini, raggiunse Entotto nell’ottobre 1883 e Assab nell’agosto 1884. Nel frattempo il conte Pietro Antonelli, che aveva in animo di compiere la medesima impresa e per di più con ampi mezzi e scorta armata, vistosi preceduto, aveva trasmesso alle autorità italiane calunnie indicibili sul conto di Franzoj, tanto che ad Assab già si era pronti per arrestarlo. Grazie alla difesa di tre bresciani, tra cui Pietro Felter, e grazie all’intervento dall’Italia di Antonio Cecchi, il pericolo fu schivato. Il 26 novembre 1884 si svolse a Chieti una solenne cerimonia per la restituzione dei resti di Chiarini alla città natale e Franzoj divenne un eroe nazionale, tanto che gli fu affidato ufficialmente l’incarico di compiere la spedizione ai laghi equatoriali che Cecchi e il povero Chiarini non erano riusciti a condurre a termine. Per finanziare in parte quella spedizione, tenne numerose conferenze: tra l’altro a Vercelli, Torino, Milano, Verona e Venezia. Correva l’anno 1885: a febbraio conobbe a Verona il giovane redattore della “Nuova Arena” Emilio Salgari, che già aveva pubblicato le prime avventure di Sandokan sulle appendici di quel quotidiano e che in seguito avrebbe tratto ispirazioni da Continente Nero, apparso in quell’anno. In luglio ricevette una lettera di elogio da Giosué Carducci, che aveva letto con piacere lo stesso libro. Franzoj meditava di scriverne il seguito, contenente le disavventure patite sino al rientro in patria, ma se ne astenne, forse per non scontrarsi apertamente con il conte Antonelli. Nell’ottobre del 1885 fu ricevuto dal re a Monza per concordare la nuova spedizione e alla vigilia della partenza, il 27 aprile 1886, incontrò Benedetto Cairoli a Roma. Il 1° maggio partì da Genova per Aden: erano con lui il novarese Ugo Gerrandi, il tenente Armando Rondani e Wolda-Mariam, il “nero” che gli era stato fedele compagno di avventure durante la prima spedizione. Ben presto, a causa delle difficoltà create ad arte dalle autorità inglesi e francesi che non tolleravano concorrenza in ambito coloniale, il gruppo si trovò bloccato nel protettorato francese di Tagiura, nell’attuale repubblica di Gibuti. In quella stessa località sostava da tempo la carovana di Arthur Rimbaud, che non pensava minimamente alla gloria letteraria ma piuttosto al traffico di vecchi fucili. La lunga attesa facilitò l’amicizia del Franzoj con il francese, come testimonia una breve lettera di quest’ultimo, più volte pubblicata. Rondani fu il primo a ritirarsi; Ferrandi trovò altri impegni e Franzoj tornò a casa, meditando un nuovo tentativo per la via di Zanzibar. Ma ben presto lo scenario africano assunse connotazioni tali da fargli smettere ogni velleità esplorativa per dedicarsi al giornalismo. Il 26 gennaio 1887 ebbe infatti luogo la strage di Dogali e dal “Corriere di Roma” fu inviato sul teatro della battaglia. Giunto a Massaua l’11 marzo, assunse atteggiamenti ribelli con un ufficiale dei carabinieri che intendeva privarlo delle numerose armi da fuoco con le quali si era presentato; in seguito inviò al giornale cronache di aspra critica nei confronti del comando militare italiano; infine, con il maggiore Federico Piano, tentò una spedizione non autorizzata allo scopo di catturare e uccidere il balambaras Kaffel, il collaborazionista degli italiani richiesto da ras Alula per concedere la libertà al conte Savoiroux. Fermato dai soldati di stanza a Massaua, fu espulso con il maggiore Piano, mentre i rapporti negativi che lo riguardavano, accumulatisi sulla scrivania dei responsabili militari, avevano raggiunto una gravità tale da impedirgli per il futuro ogni tentativo di ritornare come giornalista in Africa. A nulla gli sarebbero servite le più alte raccomandazioni, ricercate anche in ambito massonico e politico (Aurelio Saffi, Giosué Carducci, Felice Cavallotti…) in numerose occasioni: nel 1889, 1891, 1895. Il 1° maggio 1888, a Roma, sostenne un duello con il collega Gustavo Chiesi che aveva deplorato il suo tentativo omicida contro il balambaras Kaffel, peraltro rivolgendo la critica soprattutto a Federico Piano in quanto militare: ciò non impedì al Franzoj di ferire l’amico ad una mano. Nel 1889 effettuò un viaggio giornalistico in Argentina e nel Brasile meridionale con il collega Oreste Mosca allo scopo di illustrare i problemi dell’emigrazione. Nel gennaio 1896 riprese i contatti con l’ingegnere svizzero Alfredo Ilg, consigliere di Menelik, che aveva conosciuto durante il suo primo viaggio africano. Forte di quell’amicizia, ottenne da Francesco Crispi l’incarico di osservatore in merito alla guerra italo-abissina in corso: intervistò Ilg in Svizzera e previde la sconfitta dell’Italia. Quando, il 1° marzo 1896, questa si verificò puntualmente ad Adua, gli fu concesso di intraprendere una serie di incontri, soprattutto con Ilg, allo scopo di organizzare il rilascio dei nostri prigionieri. Non mise peraltro piede in Africa e quando si giunse alle trattative conclusive fu sostituito con Cesare Nerazzini. Ancora una volta la sua cattiva reputazione africana lo aveva escluso dai giochi. Intentò causa al governo chiedendo un indennizzo per i servizi resi e le spese sostenute, ma la vertenza si concluse solo nel 1901 con il riconoscimento di una somma (16.000 lire) molto inferiore a quella richiesta (100.000 lire). Alla ricerca di una rivincita morale, accettò nel 1899 il comando di una spedizione in Amazzonia, organizzata a scopi propagandistici dalla compagnia navale “Ligure-Brasiliana” che faceva capo all’armatore Gustavo Gavotti, deputato di Nizza Monferrato, e ad una faraonica organizzazione che si occupava con profitto di flussi migratori e scambi commerciali. Partirono con lui il collega Oreste Mosca, il medico Antonio Razzaboni, il torinese Guido Guidone e il geometra disoccupato Quintino Pene: quest’ultimo, toccante figura di bohèmien assai cara a Emilio Salgari di cui era fraterno amico, sarà immortalato nel romanzo La Bohème Italiana (1909), unico lavoro non avventuroso dato alle stampe dal papà di Sandokan. Dopo la morte di Guidone e Razzaboni per febbre gialla, la spedizione fu interrotta, tanto più che tra gli scopi c’era proprio quella di dimostrare agli emigranti italiani che non esisteva pericolo di contrarre malattie pericolose. Nel 1902 partì per l’America del Nord dove tenne un ciclo di conferenze rievocando le antiche avventure africane. Nel 1908 abbandonò la fede repubblicana e abbracciò il socialismo, senza peraltro iscriversi ad alcun partito. Ad Arcangelo Ghisleri, che aveva conosciuto nel lontano 1891, scrisse in proposito: “Non sono schiavo di nessuno, io, neppure della libertà!”. Aveva intanto sposato Ermelinda Angelucci, di vent’anni più giovane. Ritiratosi a San Mauro Torinese, gli era nato il figlio Augusto. In realtà era inconsapevole schiavo del mal d’Africa. Nulla è più ossessivo di ciò che non si può più ottenere. Il 13 aprile 1911, alle 10,30 del mattino, si puntò contemporaneamente due pistole alle tempie e fece fuoco. Dodici giorni dopo, non molto lontano, sulle colline torinesi, Emilio Salgari si tolse la vita come un samurai.

BibliografiaAugusto Franzoj ha lasciato un numero incalcolabile di articoli, cronache, saggi, elzeviri, relazioni di viaggio, lettere aperte, collaborando a svariati quotidiani e periodici: “Gazzetta Piemontese”, “Il Corriere di Roma”, “Il Messaggero”, “La Sesia”, “Il Giornale Illustrato dei Viaggi e delle Avventure di terra e di mare”, “Bollettino della Società Geografica Italiana”, “Bollettino della Società Africana di Napoli”, “La Valigia”, “In terra e in mare – Gazzetta illustrata di viaggi e varietà”, “La Geografia per tutti”, “La Gazzetta del Popolo della Domenica”. Libri: Continente nero. Note di viaggio, Torino, Roux e Favale, 1885; poi Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1961; poi Novara, Interlinea, 2006. Aure Africane, Milano, Galli, 1892. Un ribelle nel Continente Nero. Pagine sconosciute e pagine dimenticate dell’esploratore che ispirò Emilio Salgari, a cura di Felice Pozzo, Padova-Zevio, Ed. Europee – Perosini Ed., 1997 Bibliografia critica essenziale: Arrigo FRUSTA, Tempi beati. Storie allegre crudeli e così così, Torino, Ed. Palatine, 1949. Giotto DAINELLI, Esploratori Italiani in Africa, 2, Torino, UTET, 1960. Carlo GIORCHINO, Augusto Franzoj presentato ai giovani. Pagine rievocative di mirabili sue imprese, Vercelli, La Sesia, 1963. Terenzio SARASSO, Augusto Franzoj, una sconcertante figura di esploratore etiopico avventuriero e scrittore, in “Bollettino Storico Vercellese”, 2, 1975. Angelo DEL BOCA, Gli Italiani in Africa orientale, vol. 1, Dall’Unità alla marcia su Roma, Bari, Laterza, 1976. C. F. MESTORINO (Andrea VIGLONGO), Augusto Franzoj lo zingaro d’Africa, in “Almanacco Piemontese 1981”, Torino, Viglongo, 1980. Mario TROPEA, Un viaggiatore piemontese nel cuore dell’Africa Nera: l’”irregolare” Augusto Franzoj, in Convegno Piemonte e Letteratura, Atti, San Salvatore Monferrato, 1981. Felice POZZO, La spedizione Franzoj in Amazzonia, Vercelli, Tip. S.E.T.E., 1984. ID., Dal “Continente Nero” di Franzoj alla “Favorita del Mahdi” di Salgari, in “Studi Piemontesi”, Torino, 2, 1985. ID., I duelli di Augusto Franzoj, in “Almanacco Piemontese 1991”, Torino, Viglongo, 1990. ID., Augusto Franzoj e Arthur Rimbaud: colloqui a Tagiura, in “Studi Piemontesi”, Torino, 2, 1998. Lorenzo MONDO, Franzoj, un mazziniano dalla regina d’Africa, in “La Stampa”, 22 dic. 2001. Felice POZZO, Un viaggiatore in braghe di tela. La vita avventurosa di Augusto Franzoj, Torino, CDA § Vivalda, 2003. Angelo UMILTA’, Gli Italiani in Africa, a cura di Giorgio Barani e Manlio Bonati, Reggio Emilia, T&M Associati Ed., 2004.

|

|

| Augusto Franzoj

|

| Prima edizione del 1885 di Continente Nero di

Augusto Franzoj

|

| Seconda edizione del 1961 di Continente Nero di

Augusto Franzoj

|

| Terza edizione del 2006 di Continente Nero di Augusto Franzoj |

| con Presentazione di L. Mondo e Nota

biobibliografica di F. Pozzo

|

| Aure africane di Augusto Franzoj del 1892

|

| Copertina della biografia di Carlo Giorchino del

1963

|

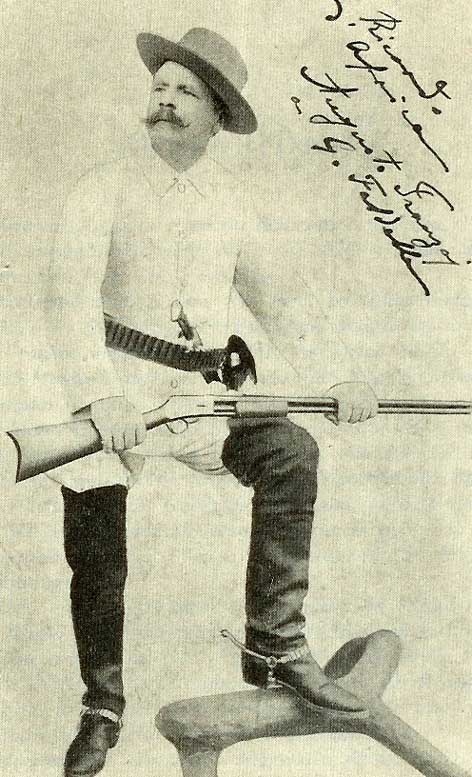

| L'esploratore Augusto Franzoj dal libro di C.

Giorchino

|

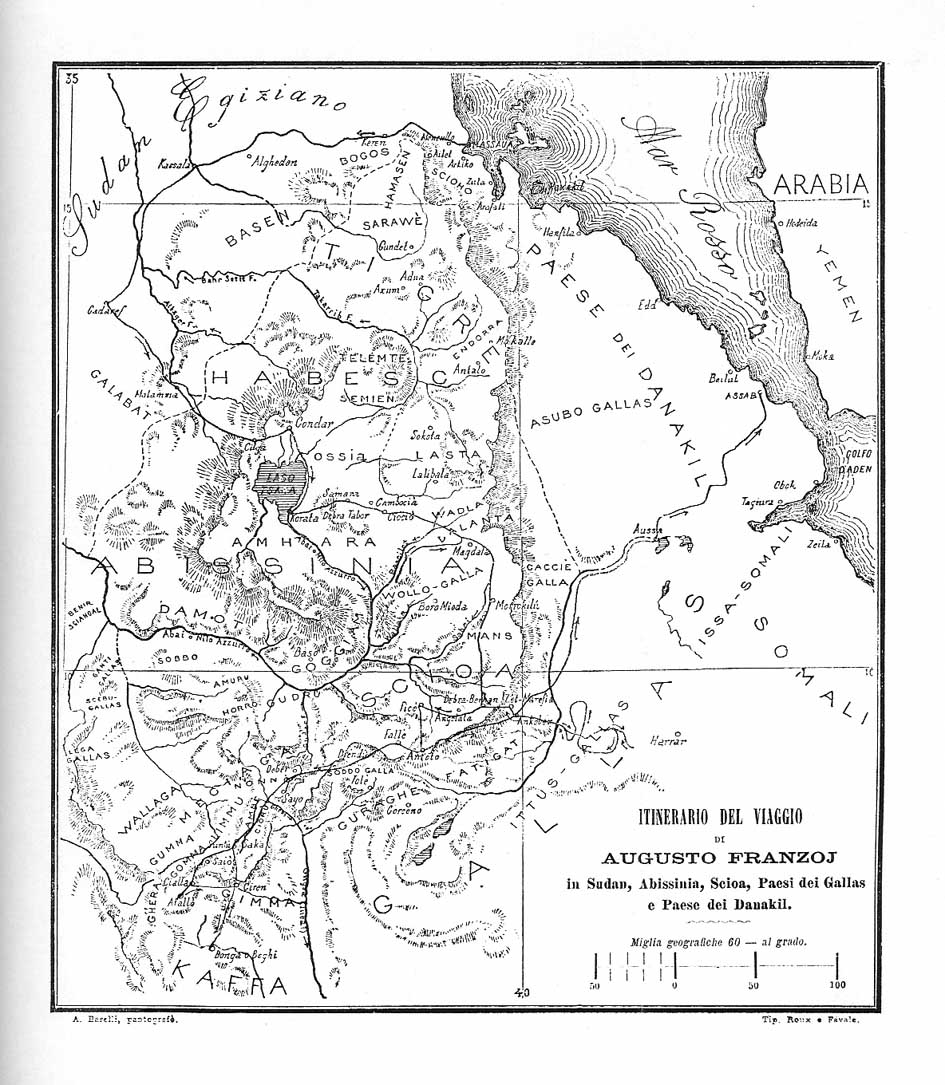

| Itinerario di Augusto Franzoj dal libro di C.

Giorchino edito a Vercelli nel 1963

|

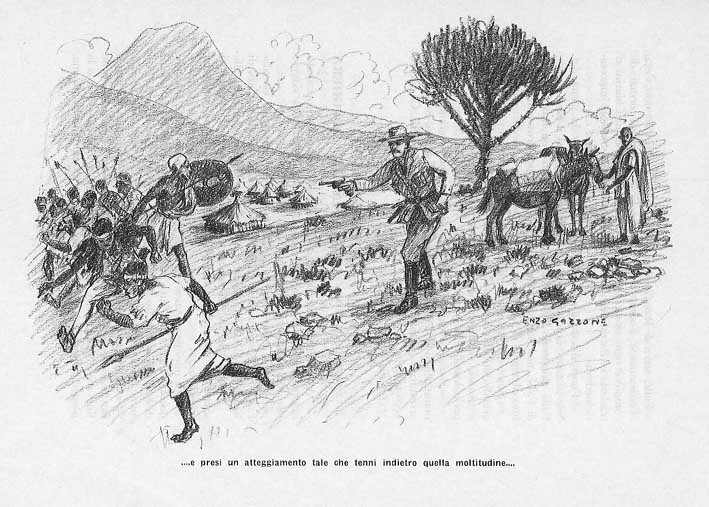

| Uno dei tanti momenti avventurosi del Franzoj da

C. Giorchino (illustrazione di Enzo Gazzone)

|

| Copertina dello studio di Felice Pozzo su Franzoj

in Amazzonia del 1984

|

| Raccolta di rari testi africani di A. Franzoj

pubblicati nel 1997 da F. Pozzo

|

| Copertina della biografia di Felice Pozzo edita

nel 2003.

|

| Copertina del libro di Angelo Umiltà Gli Italiani in Africa nella prima traduzione italiana del 2004 |