|

Il 5 maggio 1895

dalla Regia Accademia Navale di Livorno il sottotenente di vascello

Lamberto Vannutelli scriveva al capitano d’artiglieria Vittorio

Bottego per chiedergli di accettarlo come componente della sua

seconda spedizione nell’Africa Orientale, adducendo tra le altre

cose il fatto di non essere «completamente nuovo dei viaggi in

Africa ». Infatti nel 1893, appena nominato sottotenente di

vascello, domandò ed ottenne di essere destinato sullo stazionario a

Massaua: “e così potei cominciare le mie prime esperienze africane

con brevi gite nella nostra colonia”.

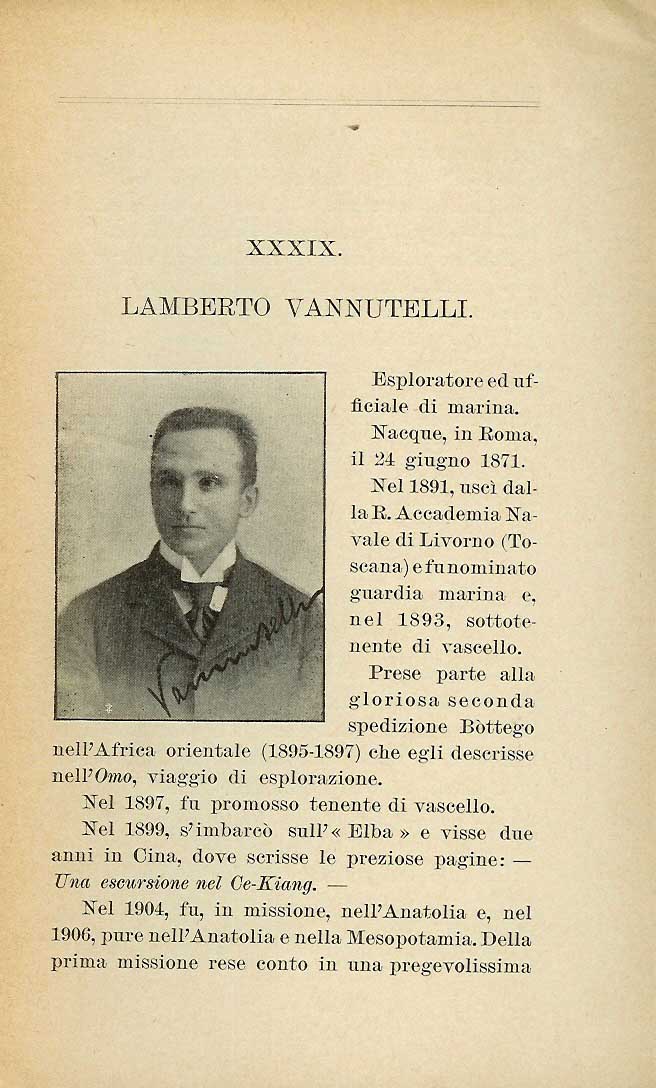

Vannutelli era nato a Roma il 24 giugno 1871, da Ugolino Vannutelli

e da Adele Costa. Per i primi anni la sua educazione ed istruzione

“furono fatte completamente in casa; ma, poi, feci i primi tre anni

di ginnasio all’Istituto Massimo, alle Terme, ed un anno di

preparazione all’Accademia Navale all’Istituto Verger. (…) Ebbi

sempre una grande passione per la caccia e per la vita di campagna e

mostrai sempre molta disposizione per le scienze matematiche e in

modo speciale per la geografia e la conoscenza del mondo in

generale”.

Nel 1885

fu ammesso al primo corso della R. Accademia Navale di Livorno e ne

uscì guardiamarina nel 1891. Si distinse per l’amore allo studio

dell’Astronomia, “tanto che fui pure soprannominato l’astronomo”.

Dopo la parentesi in Eritrea, seguì il corso superiore di Livorno,

che terminò nel 1895.

Giovanissimo si era appassionato alla storia delle esplorazioni;

interesse scaturito per merito dei libri di Giulio Verne e del Mayne

Reid, le sue “letture preferite”, come scrisse in una lettera del 31

dicembre 1906 a Onorato Roux, curatore dell’importante quanto oggidì

raro volume Infanzia e giovinezza di illustri italiani

contemporanei. Memorie autobiografiche, volume III – Scienziati

(edito a Firenze da R. Bemporad & Figlio nel 1910). Naturale perciò

il suo accostamento verso il Bottego che due anni prima aveva

scoperto le sorgenti del fiume Giuba. In un primo tempo

l’esploratore parmigiano aveva prescelto un altro giovane ufficiale,

il guardiamarina Ugo Rua, ma un’accurata visita medica della

direzione del servizio sanitario del ministero della Marina aveva

riscontrato che il Rua era stato colpito precedentemente da una

malattia venerea, con conseguente sua inidoneità. Ovvia fu la scelta

del Vannutelli non soltanto perché occorreva per la spedizione un

valido osservatore dei fenomeni atmosferici, ma anche in quanto

«immune da infezione sifilitica e da malattie organiche degli

apparati respiratorio e circolatorio» (come da dichiarazione del 4

giugno 1895 del medico di 1° classe Rosati).

Vannutelli, nella citata lettera al Roux, ricordava che “quantunque

non incoraggiato da parenti ed amici, tanto feci e tanto dissi che

ottenni di prender parte alla Seconda Spedizione Bottego. Fui uno

degli ultimi ad offrirmi al capitano Vittorio Bottego, poiché,

essendo occupato a dar gli esami del corso superiore, non avevo

potuto presentarmi. Fortunatamente per me l’appello fatto dal

Ministero per trovare ufficiali di Marina che intendessero partire

per tale spedizione non era stato accolto con troppo entusiasmo, e,

quindi, quantunque giunto ultimo, potei riuscire in ciò che era da

anni il mio ideale, cioè di prender parte ad un viaggio di

esplorazione. Questo ideale mi attraeva, e l’entusiasmo destato in

me dalla lettura dei viaggi mi spingeva sempre più verso quella

sospirata meta”.

Il 12

giugno il Regio Ministero degli Affari Esteri lo metteva a

disposizione della Società Geografica Italiana di Roma, sotto i cui

auspici si stava preparando il viaggio, per tutta la durata della

spedizione. Nel frattempo già dal primo giugno si erano sottoscritti

a Roma nella sede della Società Geografica, alla presenza del

Presidente Giacomo Doria, i patti conclusi fra il capitano Bottego,

comandante della spedizione geografica-commerciale, e gli europei

che vi prendevano parte. Costoro, oltre il Vannutelli, erano il

sottotenente di fanteria Carlo Citerni e lo scienziato Maurizio

Sacchi. Il primo paragrafo del contratto stabiliva che i contraenti

si obbligavano ad un’obbedienza cieca ed assoluta agli ordini di

Bottego e quindi a seguirlo dovunque, qualsiasi fossero le

condizioni nella quale si sarebbe venuta a trovare la spedizione.

Tutti i

firmatari rispettarono questa e le altre dieci condizioni del

documento sino alla conclusione della pericolosa esplorazione, che

costò la vita allo stesso Bottego e al dottor Sacchi.

La lealtà

di Vannutelli verso il suo superiore non venne mai meno, neppure

quando ricevette a Massaua una strana lettera firmata dal capitano

Matteo Grixoni, compagno di Bottego nel 1892-93 al tempo

dell’esplorazione del Giuba e disertore dalla medesima sia per

incompatibilità di vedute e di metodi con il collega sia per

disaccordi economici. In questa lettera, spedita da Roma il 26

luglio 1895, Grixoni allegava il fascicolo in bozza di stampa

intitolato Pro Veritate dove sfogava il proprio odio per

Bottego, raccontando – a modo suo - come si era svolta la prima

spedizione. Il Grixoni, dopo aver scritto di aver messo

personalmente in guardia il Rua, cercava con tale lettera di

convincere il Vannutelli allo stesso modo, pregandolo di non

mostrare a nessuno l’opuscolo, «al più al suo collega Dottor Sacchi

che è interessato, non al Citerni satellite di Bottego, il quale a

dire il vero credo sia stato messo costì solo per fiutare

nascostamente gli altri due: Lei e Sacchi. Questo lo dico con

cognizione di causa. (…) A buon intenditor poche parole».

Naturalmente la sorpresa di Vannutelli fu enorme, ma la sua fede,

come quella del Sacchi, verso Bottego fu superiore a questo grave

tentativo di insubordinazione. Bottego, messo al corrente di ciò,

rispose a questo colpo mancino dando procura a suo cognato, il

capitano Pio Citerni, per una querela di diffamazione contro

Grixoni.

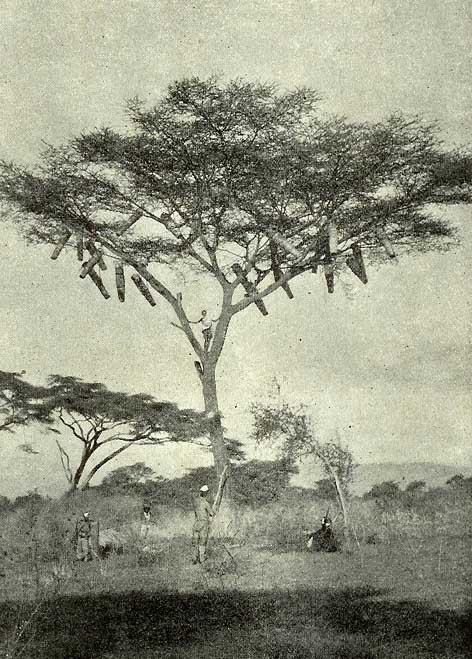

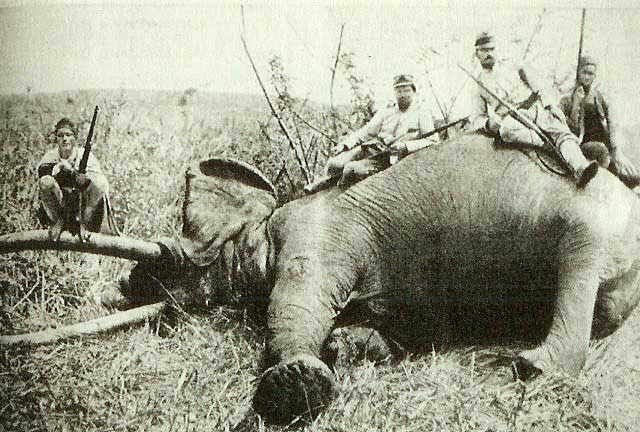

Finalmente da Brava, porto somalo sull’Oceano Indiano, il 12 ottobre

si iniziava l’agognato viaggio che li avrebbe portati in territori

dove l’uomo bianco non aveva ancora messo piede. La carovana, a cui

si era aggiunto l’esploratore Ugo Ferrandi, che si sarebbe stabilito

in novembre a Lugh per edificarvi un emporio commerciale sotto il

protettorato italiano, procedeva tra difficoltà innumerevoli, tra

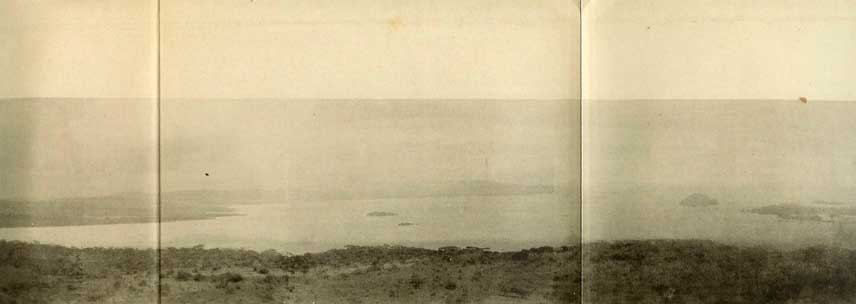

combattimenti, malattie e diserzioni degli ascari. Nel maggio 1896

scoprivano dall’alto di un colle un vasto specchio d’acqua, che fu

battezzato lago regina Margherita. Invece il 29 giugno vedevano

balenare un riflesso argenteo fra gli alberi: era l’Omo. Si misero

subito a seguire il fiume fino alla sua defluenza nel lago Rodolfo

(oggi Turkana). Ormai non avevano più dubbi: l’Omo si getta nel

Rodolfo, il cui bacino non ha emissari. La parte più importante

della missione si era conclusa con una vittoria, ormai si pensava al

ritorno. Bottego intanto, per ragioni di sicurezza, aveva diviso in

due la spedizione. Sacchi doveva seguire una via diversa. Purtroppo

il 5 febbraio del 1897 fu trucidato dagli abissini nei pressi del

Regina Margherita. Ugual sorte doveva toccare più di un mese dopo,

il 17 marzo, al grosso della spedizione. Ancora una volta gli

abissini attaccavano in forze e uccidevano sul colle Daga Roba, nei

pressi di Ghidami, Bottego e gran parte degli uomini di scorta.

Vannutelli e Citerni iniziavano così drammaticamente i loro giorni

di prigionia, che complessivamente sarebbero stati novantotto,

trascorsi in catene. Probabilmente si salvarono perché ritenuti dei

medici. Nella loro nuova professione fecero miracoli, finché non

vennero condotti ad Addis Abeba, al cospetto del Leone di Giuda,

il re dei re Menelik II.

Nella

capitale etiopica, era il 22 giugno, finalmente liberi si

incontrarono con il plenipotenziario italiano, maggiore Cesare

Nerazzini, che aveva l’incarico di ricondurli in patria. I due

superstiti avrebbero voluto fossero liberati anche gli ascari

rimasti prigionieri del degiacc Giotè, tre dei quali erano

stati evirati per essere “schiavi delle sue mogli”; inoltre temevano

che i diari e il materiale scientifico raccolto dalla spedizione

andasse perso. Vannutelli e Citerni desideravano restare in loco per

risolvere queste questioni, ma gli ordini perentori provenienti

dall’Italia li costrinsero a partire. Loro, militari, non potevano

trasgredire.

Per

fortuna i risultati dell’eroico ed importante viaggio non svanirono

nel nulla. Infatti nel dicembre dello stesso anno la Società

Geografica ricevette dal Negus Menelik tre casse contenenti

documenti e collezioni di grande interesse, tra cui quasi tutti i

taccuini di Bottego (in particolare mancava l’ultimo). Con l’aiuto

di questi diari, di quelli di Sacchi, dei loro personali appunti e

naturalmente dei ricordi indelebilmente scolpiti nella memoria,

Vannutelli e Citerni fecero dare alle stampe il resoconto completo

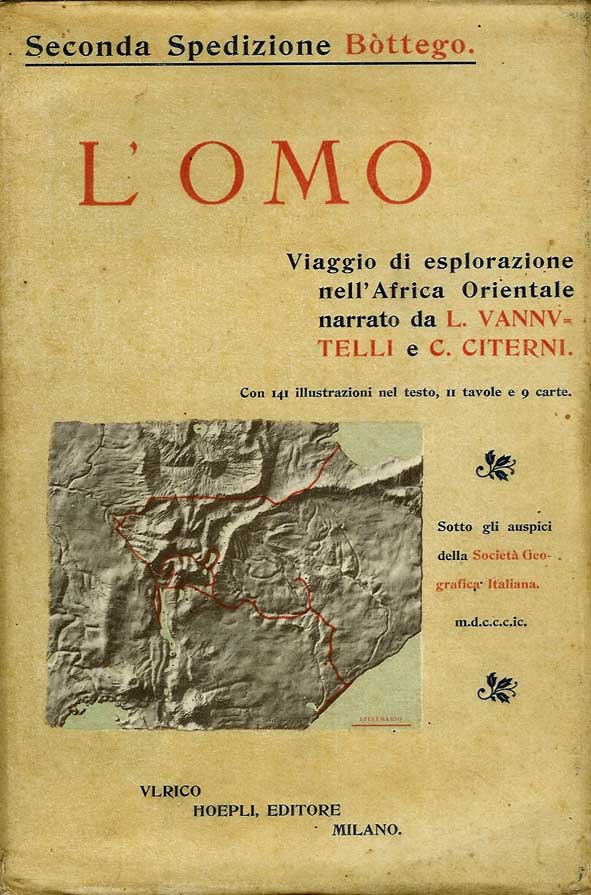

del viaggio di esplorazione. Il voluminoso libro, edito nel 1899 da

Ulrico Hoepli, si intitolava L’Omo – viaggio di esplorazione

nell’Africa Orientale.

In questo

periodo Vannutelli aveva continuato ad interessarsi della sorte

degli ascari, che in seguito furono messi in libertà.

Nel settembre 1897 fu promosso tenente di vascello, “un anno dopo

dei miei compagni di studii, poiché, al tempo della loro promozione,

fui creduto morto; e, conseguentemente, perdetti tutti i vantaggi

relativi agli anni di anzianità nel grado derivanti da tale ritardo,

senza lamentarmene”.

Al termine del 1899 si imbarcò sull’Elba e rimase in

Cina un paio di anni, facendo molte escursioni.

Nel 1903 si sposò con Elisa Carra, “la quale, invece di

ostacolarmi nei miei propositi, mi fu d’incitamento e di aiuto”.

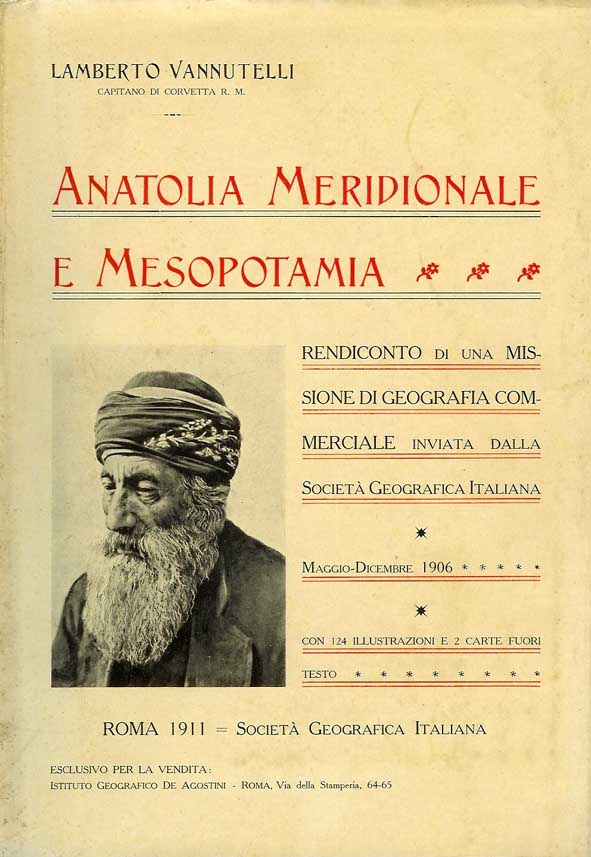

Nel 1904

e nel 1906 il Vannutelli tornava a disposizione della Società

Geografica per due missioni nell’Asia Minore, che descrisse in

articoli nelle pagine del Bollettino della Società

geografica Italiana e in volumi sempre da questa editi: In

Anatolia, aprile-agosto 1904. I Vilajet settentrionali

del 1905 e Anatolia meridionale e Mesopotamia del 1911.

Successivamente abbandonava l’interesse in prima persona per le

esplorazioni, per dedicarsi a combattere con valore nella guerra

italo-turca del 1911 e nella prima guerra mondiale. Decorato di

medaglia d’argento per il suo comportamento durante la spedizione

Bottego ed in particolare per lo scontro del marzo 1897,

brillantemente raggiungeva i vertici della carriera militare.

Infatti veniva collocato a riposo per limiti di età dopo aver

ottenuto il grado di Ammiraglio di Divisione.

Aveva una figlia che nel 1945 fu fucilata dai francesi in Corsica.

Questo tragico evento ebbe molte ripercussioni nella sua vecchiaia

quando, rimasto vedovo, si trovò in salute ma del tutto solo ad

attendere il grande passo1.

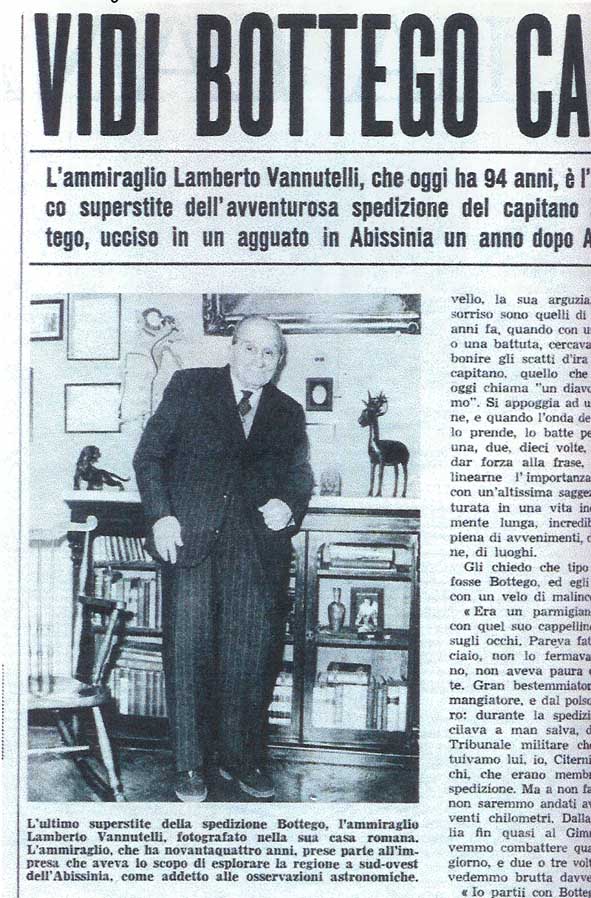

Nel 1960

la città di Parma lo invitava per i festeggiamenti del Centenario

della nascita di Bottego, che si svolsero sotto l’alto patronato del

Presidente della Repubblica (le solenni cerimonie furono in buona

parte organizzate dall’allora maggiore Silvio Campioni, autore della

biografia I Giam Giam. Sulle orme di Vittorio Bottego, Parma,

Casa Editrice Luigi Battei). Impossibilitato ad intervenire spedì la

seguente lettera del 6 luglio al presidente del comitato per le

onoranze, generale Bernardo Valentino Vecchi (fondatore nel 1946 a

Milano de Il Gruppo Vittorio Bottego): «Ho gradito molto la

cortese lettera, e sono ben lieto di partecipare di tutto cuore al

vostro Comitato. E’ un onore per me l’invito del Sindaco della cara

Parma di cui conservo sempre migliore memoria. Purtroppo però debbo

farvi considerare che ho novant’anni e perciò mio malgrado non posso

muovermi da Roma. Per me sarebbe stato un immenso piacere rivedere

la vostra città. Però non posso fare altro che inviarvi i miei

migliori auguri con la speranza di avere il piacere di vedervi qui a

Roma».

Lo andò a

trovare la RAI che lo intervistò in occasione di un documentario,

trasmesso il 21 luglio 1960, interamente dedicato al suo antico

comandante. La commossa voce di Vannutelli ricordava ai

telespettatori gli anni della sua avventurosa giovinezza in terra

d’Africa ed il tragico epilogo sul Daga Roba.

La sua

forte fibra si spegneva a Roma il 5 aprile 1966.

Bibliografia:

Franco

Bandini, Vidi Bottego cadere colpito da una pallottola, in

Tempo, n. 17, 27 aprile 1963, Milano, Aldo Palazzi Editore, pp.

48-49;

Manlio

Bonati, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Parma,

Silva Editore, 1997;

Manlio

Bonati, Vittorio Bottego. Ricordi e lettere, in Aurea

Parma, Parma, SEGEA, gennaio-aprile 1999, pp. 91-130.

Manlio Bonati,

Vittorio Bottego. Coraggio e determinazione in Africa Orientale,

Torino, Il Tucano Edizioni, 2004;

Silvio

Campioni, I Giam Giam. Sulle orme di Vittorio Bottego, Parma,

Casa Editrice Luigi Battei, 1960;

Rinaldo

De Benedetti, Vittorio Bottego e l’esplorazione del Giuba,

Torino, Paravia, 1931;

Rinaldo

De Benedetti, Vittorio Bottego e l’esplorazione dell’Omo,

Torino, Paravia, 1933;

Paolo

Giudici, Maurizio Sacchi e la 2a Spedizione Bottego,

Pavia, Mario Ambaglio, 1935;

Aroldo

Lavagetto, La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897),

Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1934;

Onorato

Roux, Infanzia e giovinezza di illustri italiani contemporanei.

Memorie autobiografiche, volume III – Scienziati, Firenze, R.

Bemporad & Figlio, 1910;

Renato Trevis, Sulle orme della seconda spedizione

Bottego, in Rivista delle Colonie Italiane, n. 6,

Sindacato Italiano Arti Grafiche, Roma, giugno 1931, pp. 425-441;

Giorgio

Torelli, Alla ventura col capitano Bottego, Parma, Monte

Università Parma Editore, 2003;

Angelo Umiltà, Gli Italiani

in Africa. Con appendici monografiche su esploratori e personaggi

che calcarono il suolo africano dal 1800 al 1943, a cura di

Giorgio Barani e Manlio Bonati, Reggio Emilia, T&M Associati

Editore, 2004,

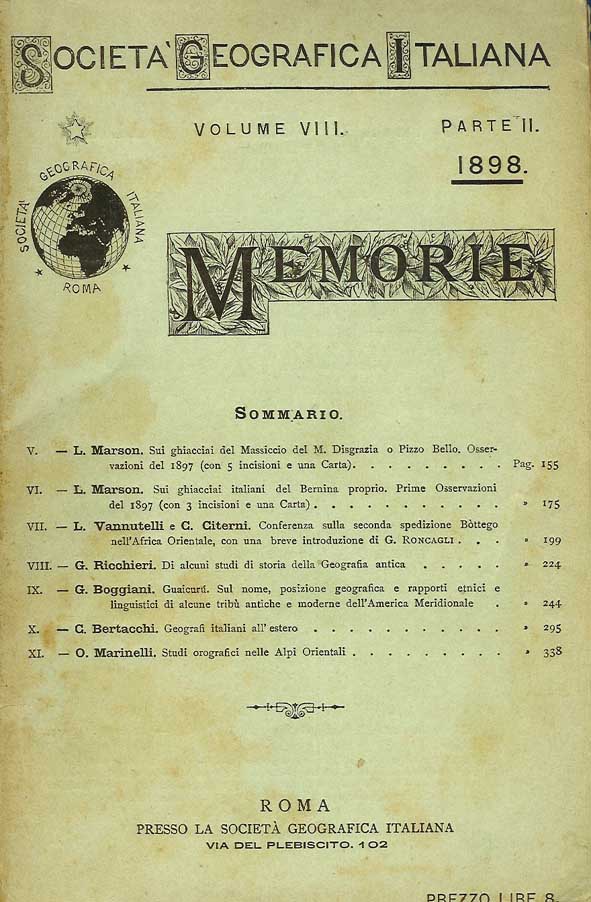

Lamberto Vannutelli e Carlo Citerni, La seconda

spedizione Bottego nell’Africa Orientale, in Memorie della

Società Geografica Italiana, volume VIII, parte II, Roma, 1898,

pp. 199-223;

Lamberto Vannutelli e Carlo Citerni, L’Omo. Seconda

spedizione Bottego. Viaggio d’esplorazione nell’Africa Orientale,

Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1899. Una seconda edizione, molto

ridotta e ricca di grossolani errori, è stata ristampata con nuovo

titolo nel 1987: Esploratori. Alla ricerca delle sorgenti del

fiume Omo (1895), Milano, Sugarco Edizioni. In questa sede

Vannutelli si chiama Luigi e la ricerca della defluenza

dell’Omo si tramuta in quella delle sue sorgenti!

Lamberto Vannutelli, Intorno all’ultima spedizione

Bottego. Conferenza del tenente di Vascello L. V., in Atti

del Terzo Congresso Geografico Italiano tenuto in Firenze dal 12 al

17 aprile 1898, volume primo, Firenze, Tipografia di M. Ricci,

1899, pp. 221-236.

1

Dopo la morte dell’amata consorte, avvenuta nel 1950, le

dedicò una biografia intitolata L’enigma di Elisina Carra

e la sua vita intima (1875-1950), pubblicata in un

numero limitato di copie a Roma nel 1951 dalla Tipografia

Ferri. Ormai in pensione, nel 1959 diede alle stampe (sempre

in tiratura limitata), ancora per i tipi della Ferri, le sue

memorie militari: Sguardo retrospettivo sulla mia vita

nella Marina.

|