|

Un personaggio amletico: Afework Ghevre Jesus (1868-1947) |

|

Terza parte di Gian Carlo Stella Nel 1932 Afework venne nominato rappresentante diplomatico del suo paese presso il governo italiano. Giunse a Roma nell'estate di quell'anno e, quale capo della legazione d'Etiopia[i], presentò le sue credenziali il 7 settembre 1932. Non aveva il rango di «ministro» (né tantomeno quello di «ambasciatore», come si legge spesso), ma quello di «incaricato di affari»[ii] e tale veste conservò fino alla fine della sua missione. Fattisi tesi i rapporti italo-etiopici dopo il noto incidente di Ual-Ual (5 dicembre 1934) che doveva condurre al conflitto, Afework si segnalò per l'atteggiamento assai misurato, quasi «remissivo», nei confronti dell'aggressività palesata dal governo fascista verso l'impero etiopico. Un atteggiamento, dunque, che destò una certa sorpresa anche fra gli Italiani. Il commento più interessante in proposito è senza dubbio quello formulato dall'ambasciatore Raffaele Guariglia, coordinatore allora dei vari uffici del ministero italiano degli esteri che si occupavano della crisi italo-etiopica. Nelle sue memorie, pubblicate molti anni dopo, Guariglia scrisse:

Afework, fino al momento in cui fu costretto a lasciare l'Italia a causa dello scoppio delle ostilità, fece tutto il possibile per favorire la nostra azione politica. Prima di partire da Roma, pensando che gli convenisse giustificare anche con me il suo contegno, mi disse: «Voi vi sarete certo meravigliato di quanto ho fatto e non avrete avuto stima per me. Ma io ho pensato che se l'Italia si impadronisse dell'Etiopia e la civilizzasse e la rendesse prospera, verrebbe poi il giorno in cui gli Abissini divenuti civili forti e prosperi si sbarazzerebbero dell'Italia, come hanno fatto gli Stati Uniti con l'Inghilterra» (!)[iii].

Da notare che nella bocca di un diplomatico come Afework questa tesi suonava come un'utopia politica (che l'Italia avesse il compito di portare la civiltà all'Etiopia) non disgiunta da una punta di cinismo (che l'Etiopia, non appena raggiunta la civiltà, dovesse sbarazzarsi dell'Italia), ma con essa Afework cercava evidentemente di conciliare nel suo animo i sentimenti contrastanti che lo legavano alle due nazioni. La situazione divenne comunque per lui insostenibile con l'entrata in guerra dell'Italia e la conseguente invasione della sua patria (3 ottobre 1935). Costretto a rimpatriare, fece la tradizionale visita di congedo al sottosegretario agli esteri Fulvio Suvich il 23 ottobre e questa deve essere considerata la data finale della missione diplomatica di Afework; lasciò Roma il 28 ottobre e rientrò in Addis Abeba via Gibuti. * * * Nel marzo 1936, quando gli avvenimenti militari già volgevano a sfavore delle armi etiopiche, vi furono tra i due belligeranti contatti segreti intesi a ricercare una soluzione concordata che mettesse fine alle ostilità. Non si conosce con precisione il motivo per cui il governo italiano (che stava vincendo la sua guerra di conquista) si prestò a quei contatti; è tuttavia probabile che Mussolini si imbarcò in questo negoziato superfluo soltanto per poter sostenere — cosa che poi non mancò di fare — che l'Italia aveva fino all'ultimo cercato di negoziare pacificamente con «l'intrattabile» impero etiopico. È comunque certo che i colloqui segreti ebbero luogo, come risulta anche dai documenti ufficiali dei quali fece allora cenno lo scrittore e giornalista Giulio Caprin: Cade in questo periodo una fase molto interessante del conflitto che, per il suo carattere riservato, non può risultare espressa in questi documenti. Ma la registra ufficialmente la importante nota mandata, a eventi ben diversamente compiuti, il 29 giugno, dal Governo italiano al Presidente dell'Assemblea delle Nazioni: «Oggi — essa dice — si può anche rivelare che il Governo italiano aveva cercato di attivare contatti confidenziali, che ebbero luogo ad Atene e a Gibuti fra delegati delle due parti». Secondo informazioni giornalistiche, gli emissari confidenziali furono a Gibuti l'ex Ministro etiopico a Roma, Afeuork, e ad Atene il greco Zervos, consigliere politico del Negus[iv].

I particolari di quei colloqui segreti sono per buona parte ignoti e per conoscerli occorrerà attendere che divengano accessibili tutti i documenti riservati degli archivi italiani dell'epoca. Intanto, è disponibile la succinta ma qualificata testimonianza di Guariglia, che visse quei momenti:

Tra la fine di febbraio e i principi di marzo ebbe luogo un tentativo di pacificazione che sfuggì tanto a Ginevra quanto alle Cancellerie europee. L'ex Ministro di Etiopia a Roma si presentò segretamente al nostro Console a Gibuti e dicendosi autorizzato dall'Imperatore, propose di iniziare trattative di pace sulle seguenti basi: 1) Riconoscimento da parte italiana della sovranità dell'Etiopia; 2) Cessione all'Italia di Adua, Adigrat, Ualual, Warder, Gorrahei, Uebi-Scebeli con Magalo e Borana fino a Neghelli; 3) Cessione di Assab all'Etiopia; Nomina di sei consiglieri italiani per lo sfruttamento economico dell'Impero; Pagamento da parte dell'Italia all'Etiopia di un miliardo e 500 milioni; 6) Convenzione di mutua assistenza in caso di aggressione. Mussolini fece rispondere che siffatte proposte, quantunque inaccettabili, erano un segno di buona disposizione da parte dell'Etiopia per giungere ad un accordo diretto che l'Italia avrebbe preferito. Le trattative non ebbero però alcun seguito pratico perché gli avvenimenti militari presero subito il sopravvento[v].

Oggi si sa che, per quelle trattative segrete, Afework, per incarico del Negus, si recò a Gibuti (pare per ben tre volte), accompagnato dal figlio Giovanni che gli serviva da segretario. Nella capitale della Somalia francese, stabilì il contatto con un certo Amedeo Marciano, già a lui noto, che lo fece incontrare con gli emissari italiani[vi]. Ma queste discussioni segrete vennero vanificate dalla veloce avanzata italiana che costrinse dapprima il Negus a rientrare dal fronte nella sua capitale (30 aprile) e poi a fuggire verso Gibuti in treno all'alba del 2 maggio 1936. Si sa anche che lungo questo tragitto ferroviario, a Dire Daua, Haile-Sellasié incontrò Afework con il quale scambiò solo qualche parola. Evidentemente i due uomini non avevano più molto da dirsi, considerato che, in quel momento, l'impero etiopico appariva condannato a sparire.

* * *

Nel pomeriggio del 5 maggio 1936 le truppe italiane entrarono in Addis Abeba e gli atti di sottomissione al nuovo governo da parte di capi e di notabili cominciarono subito numerosi. Tra questi, senza dubbio, vi fu anche quello di Afework poiché risulta che nella prima decade di giugno egli venne ricevuto dal vicerè Graziani[vii]. Era prevedibile che si sarebbe cercato di utilizzarlo: per il governo, egli aveva il pregio di conoscere perfettamente l'amarico e l'italiano; per Afework, collaborare con gli Italiani non era più un problema, considerato che l'impero etiopico era tramontato. Il 19 febbraio 1937, alle ore 12.30, egli era presente ad una cerimonia ufficiale nel giardino del ghebì (il palazzo del governo) quando avvenne il noto attentato contro Graziani. Allo scoppio delle bombe, Afework si trovava sulla scalea dell'edificio, a pochi passi dal vicerè, tra il giornalista Ciro Poggiali e il governatore di Addis Abeba, Arturo Siniscalchi[viii]. Benché fosse rimasto lievemente ferito dalle schegge e sebbene fossero note le sue propensioni per gli Italiani, Afework venne incluso nella lista dei notabili etiopici che in quella occasione Graziani volle esiliare in Italia. Durante questo esilio, Afework stese, in italiano e in amarico, qualche articolo per il periodico Etiopia, una rivista di discreto livello che ebbe allora una certa diffusione sul territorio etiopico[ix]. Quando nel 1938 ci si rese conto in Italia che gli esili decretati da Oraziani costituivano altrettanti errori da revocare, Afework fu tra i primi ad essere liberato e ricondotto in Etiopia, dove cercò di rendersi utile al governo. Il 9 maggio 1939, con decreto firmato dal viceré Amedeo di Aosta, ad Afework venne conferita la dignità di Afa Qesar (letteralmente «Bocca di Cesare», ossia «Voce del Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia»); questo titolo (piuttosto goffo) era stato coniato dall'amministrazione italiana ricalcandolo su quello giudiziario tradizionale di afanegus[x], ma non risulta che nel caso di Afework esso implicasse l'esercizio effettivo di funzioni giudiziarie; apparentemente era un titolo onorifico che veniva ad aggiungersi ad un appannaggio annuo di 54.000 lire attribuito ad Afework e giustificato anche dal fatto che egli aveva oramai circa 71 anni[xi].

* * *

Dopo l'inizio del secondo conflitto mondiale e dopo la sconfitta degli Italiani in A.O.I.[xii] ad opera delle truppe britanniche, Haile-Sellasié fece rientro in Addis Abeba il 5 maggio 1941. Afework scelse spontaneamente di rimanere nella capitale etiopica e di fare atto di sottomissione al Negus. Ma questi lo fece subito arrestare e detenere in attesa del giudizio, che si svolse qualche tempo dopo, in data imprecisata. Al termine del processo che, come d'uso, venne seguito da vicino dall'autorità imperiale, Afework venne condannato a morte perché ritenuto colpevole di «tradimento». Per grazia sovrana, questa pena venne poi commutata nel confino a vita che egli dovette scontare a Giren (nel Gimma), una piccola località del meridione. Lì non poté avere contatti con nessuno, tranne i suoi guardiani; gli venne negato di scrivere e perfino di avere il conforto dei suoi familiari. E lì, divenuto cieco durante la detenzione[xiii], Afework chiuse la sua esistenza il 25 settembre 1947, poco dopo l'inizio del suo 80° anno di età. Non si conoscono — e forse non si conosceranno mai — gli atti del giudizio; si ignora pertanto tutto dell'accusa e del procedimento, tanto che non è chiaro se vi fu un dibattimento nel corso del quale l'imputato poté parlare o se tutto si risolse nella semplice applicazione di un ordine imperiale. Oggi importerebbe conoscere con esattezza quale fu il reato che gli venne ascritto e sul quale la sentenza si basò. La parola «tradimento» è infatti vaga. Forse si trattò, come supposto da alcuni[xiv], del risentimento generato nel Negus dal fallito negoziato di Gibuti, sicché Haile-Sellasié ritenne di essere stato tradito dal suo rappresentante nel corso di quelle trattative segrete? oppure, come asserito da altri[xv], il corruccio imperiale derivava dal fatto che, dopo la scomparsa dell'impero etiopico, Afework aveva collaborato con gli Italiani? Drammatico destino di un uomo di valore, vissuto a cavallo fra due culture[xvi]. gian carlo stella

RESUMÉ Le diplomate et écrivain éthiopien Afework Ghevre Jesus (Afa-Warq Gabra-Iyasus), qui vécut plusieurs années en Italie, occupe une place de choix dans Phistoire politique et littéraire de l'Ethiopie contemporaine. Pourtant, sa vie est mal connue, bien qu'il soit universellement considéré comme un important précurseur de la littérature amharique (il a écrit et publié, vers le début de ce siècle, le premier roman en amharique). Il est, sans doute, le premier écrivain éthiopien moderniste, ayant ouvertement souhaité la rénovation des structures politiques autoritaires de sa patrie. L'auteur de cette étude a rassemblé et coordonné un nombre considérable de renseignements dans le but d'éclairer la figure et le rôle de ce personnage.

SUMMARY The Ethiopian diplomat and writer Afework Ghevre Jesus (Afa-Warq Gabra-Iyasus), who spent several years in Italy, is a prominent historical and literary figure of modern Ethiopia. However, his life is little known, although he is universally considered to be an important forerunner of Amharic literature (at the beginning of this century, he wrote and published the first novel in Amharic). He is definitely the first Ethiopian modernist writer, having openly advocated the renovation of the authoritarian political structures of his country. The author of this study has gathered and coordinated valuable information with a view to shed new light on this interesting personality.

---------------

ADDENDA

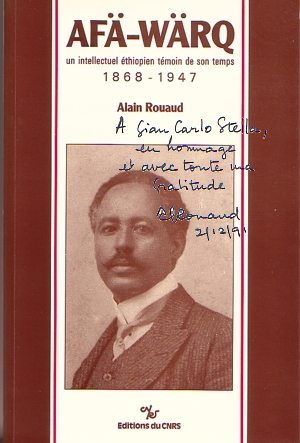

Cinque anni dopo la pubblicazione di questo articolo veniva edito dal prof. Alain Rouaud la seguente esaustiva biografia: Afä-Wärq 1868-1947. Un intellectuel éthiopien témoin de son temps, Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1991. In-8° obl., pp. 363-(+9). Con 48 ill. e cartina n.t. (= Contributions a la conaissance des Élites Africaines - VI =). Mi sia consentito, qui, ricordare con affetto e gratitudine il prof. Teobaldo Filesi e l’ambasciatore Salvatore Tedeschi.

[i] Il predecessore di Afework alla guida della legazione d'Etiopia era stato Mangascià Ubié, che non sembra aver lasciato di sé un ricordo particolare. La sede della legazione si trovava allora al n. 99 di Corso Trieste. [ii] Nel linguaggio diplomatico Afework era un «incaricato d'affari con lettere credenziali» (ossia destinato dalle sue credenziali ad occupare in legazione il primo posto, di norma spettante a un diplomatico avente rango di ministro); da non confondere quindi con un «incaricato d'affari» semplice (o ad interim) cioè col diplomatico che sostituisce il capo missione temporaneamente assente. [iii] R. guariglia, Ricordi 1922-1946, Napoli, Ediz. Scientifiche Italiane, 1950, p. 304, nota 1 (il punto esclamativo tra parentesi è di Guariglia). [iv] G. caprin (cur.), Il conflitto italo-etiopico: Documenti, 2 vol., Milano, I.S.P.I., 1936, I, pp. 28-29 (il brano citato fa parte dell'introduzione scritta da Giulio Caprin). [v] guariglia, op. cit., pp. 304-305. [vi] Non è chiara l'identità degli emissari italiani; anche il governo francese, a Gibuti, ebbe sentore delle conversazioni italo-etiopiche svolgentisi in quella città, ma molto imperfettamente; cf. A. rouaud, Les contacts secrets italo-éthiopiens du printemps 1936 d'après les archives françaises, «Africa» (Roma), XXXVII (1982), pp. 400-411. [vii] C. zoli, La conquista dell'impero, Bologna, Zanichelli, 1937, pp. 293-294. [viii] C. poggiali, Diario AOI: 15 giugno 1936 - 4 ottobre 1937, Milano, Longanesi & C., 1971, p. 180; questo autore ricorda Afework anche alle pp. 79 e 200-201. [ix] Sono cinque articoli di propaganda di cui diamo l'elenco: a) II famoso «gubo», in italiano ed amarico, apparso nel n. 1/2 (giugno-luglio 1937), pp. 47-48 (ricorda che al tempo di Tafari, il governo viveva sul «gubo» ossia sul danaro che si da o si riceve per corruzione), b) La maledizione dell'asino morente, in italiano ed amarico, apparso nel n. 1/4 (15 settembre - 15 ottobre 1937), p. 9 (ricorda che Tafari aveva giurato di vincere o morire, ma poi si era dato alla fuga), e) Proverbi significativi, in italiano ed amarico, apparso nello stesso numero, pp. 52-53 (contro i briganti e i ribelli etiopici che infierivano specialmente nello Scioa). d) Origini e sviluppi dell'Asse Roma-Berlino e suoi riflessi sull'Etiopia dì ieri e di oggi, solo in italiano, apparso nel n. 1/5 (28 ottobre - 30 novembre 1937), pp. 2-3 (rievoca l'attrito italo-etiopico circa l'interpretazione dell'art. 17 del trattato di Uccialli e loda la Germania per avere allora riconosciuto il protettorato italiano sull'Etiopia), e) Amenità di Tafari, in italiano ed amarico, nello stesso numero, pp. 134-135 (critica del deposto imperatore). [x] In Etiopia, per antica tradizione, il sovrano era personalmente titolare della funzione giudiziaria da lui direttamente esercitata con l'ausilio di un corpo di giudici superiori, il cui capo era l'afanegus («bocca del Negus» o «voce del Negus»). [xi] Tutti i notabili etiopici che fecero atto di sottomissione al governo italiano, godevano di un «appannaggio» annuo in danaro; quello di Afework (54.000 lire) era fra i meno elevati. [xii] Due figli di Afework, Giovanni ed Amleto, cittadini italiani, servirono in A.O. come ufficiali dell'esercito italiano: il primo nel battaglione alpino Uork Amba dal quale passò poi al servizio «I» (Informazioni) diretto dal colonnello Alessandro Bruttini; il secondo in una unità di autieri. Ambedue vennero catturati e scontarono la prigionia in un campo del Kenya; cf. il già citato articolo (non firmato) Un amico da ricordare, p. 8. [xiii] La notizia della cecità e della morte di Afework, riferita da un quotidiano romano venne riportata da L. ricci, Cronaca etiopica per il 1950, «Oriente Moderno» (Roma), XXXI (1951), p. 28, col. 2. [xiv] F. bandini, Gli Italiani in Africa: Storia delle guerre coloniali (1882-1943), Milano, Longanesi & C, 1971, p. 548, nota 33. [xv] R. greenfield, Ethiopia: A new political history, London, Pall Mail Press, 1965, pp. 236-237 (nel paragrafo dedicato al «collaborazionismo»); ma Greenfield erra nel collocare la morte di Afework nel 1964. [xvi] Sono particolarmente grato al ministro Salvatore Tedeschi, già Console Generale d'Italia in Addis Abeba, per i consigli datimi e per gli elementi comunicatimi che mi hanno consentito di arricchire ed ultimare questo profilo di Afework Ghevre Jesus.

|

Tutti i diritti letterari e fotografici riservati