|

L’amba di Magdala in Abissinia |

||||||||

|

dott. Carlo A. Annaratone[1] a cura di Manlio Bonati[2]

Come è noto, l’Abissinia è il paese delle «ambe». Sono queste immensi giganteschi massi elevantisi al cielo, coi fianchi verticali, e colla sommità piatta, tabulare, provvista sovente di acque e pascoli. Allo sguardo del viaggiatore esse offrono uno degli spettacoli più belli, imponenti. Un gruppo di parecchie ambe, viste da lontano, sembra per la regolarità geometrica del loro profilo il prodotto di un’immane cristallizzazione. Le ambe costituiscono pel tormentato paese d’Etiopia i castelli medioevali: luoghi, cioè, di rifugio e di difesa; covo sicuro di ribelli e predoni se in loro potere, poiché da esse a loro beneplacito possono scendere a dare molestie alle popolazioni o ai capi regione. Le principali ambe vengono usate anche come luoghi di detenzione per reati politici. Su di esse regna gran calma e tranquillità, nessun rumore vi giunge, par che vi dorma anche il silenzio. Attorno vi è una selvaggia aspra natura, con dirupi, gole strette e profonde. Una delle ambe storicamente più note è quella di Magdala; essa è stata testimone dell’epilogo tragico del più tormentato, feroce regno di Abissinia, poiché su di essa si suicidò Re Teodoro; essa vide il successo dell’accorta arte politica e guerresca dell’Inghilterra, premio alla sua audacia, alla sua costanza. Sorge l’amba nel centro dell’Etiopia, in una delle parti più sconvolte della regione degli Uollo Galla, tra il Nilo Azzurro e la importante catena dell’amba Sell. È una roccia immensa, alta 2775 metri sul mare, con fianchi dirupati, quasi impraticabili: ha la forma di un rettangolo di 2000 metri di lunghezza per 800 di larghezza. Altre due alture, Salassié e Fallà, sono separate dall’amba da un piccolo pianoro. L’ultimo accesso dell’amba di Magdala è dato da due rampe di scala, l’una di 100 metri e l’altra di 20, a mezzo delle quali si arriva alla porta di entrata saldamente costrutta a scopo difensivo. Le gravi difficoltà incontrate per il permesso di visita e per la fatica nel salirvi, sono ad usura compensate dal panorama che di lassù si gode. Lo scenario è immenso in quel paesaggio di solitudine, di silenzio, di malinconia: è di un’imponenza che rivela la maestosità della natura. I monti lontani e vicini sembrano abbassarsi, addolcirsi, assumendo l’aspetto di gigantesche onde in un mare immoto; si dominano piccoli pianori brulli, aridi, desolati, valli ampie o strette o profonde, soverchiate da montagne capricciose nella loro forma, segnate dalla natura in contorni bizzarri, irregolari, da cui esula ogni forma geometrica. Sono affascinanti quando il sole li illumina, li riscalda, li avvolge nella grazia di un cielo limpido, offrendo varie tonalità di colori, di luminosità che affascinano l’occhio e lo spirito nella loro contemplazione. Verso il tramonto i monti circostanti emergono le cime dorate dal cupo delle valli; di lontano verso il Goggiam, il Nilo e l’estremo sud del Lago Tsana[3], appare, quando il sole già nascosto sta per spegnersi, una uniforme soffusione di fuoco a limiti indefiniti come se vi fosse una enorme fornace sotterranea, dalla cui bocca non emanino né faville né fumo, ma solo un immenso riverbero purpureo. L’animo rimane estatico a contemplare una meraviglia assai rara nelle alte regioni dell’Abissinia. L’impressione non è effimera, ma duratura in virtù degli elementi che la producono, l’accompagnano e la intensificano, poiché gli spettacoli della natura hanno maggior potenza, fascino, incanto sull’anima desiderosa di recondite, ma forti sensazioni, quando sono accompagnate da voci di leggenda, di storia, evocanti fatti grandiosi, sia mitici sia reali; e sull’amba di Magdala sta scritta un’importante pagina della storia d’Etiopia. L’Abissinia è un paese essenzialmente montano, separato dal mare da una grande fascia desertica, che la isola come fossato di un’immensa fortezza. A questa barriera, difficile a superare, deve in parte la sua indipendenza. È retta a sistema prettamente feudale: siamo in pieno Medioevo. La sua storia è intessuta di lotte tra capi e sovrani per ribellioni, per ambizioni, per desiderio di ingrandire territori, per interessi materiali. La potenza dei capi importanti è sempre dipesa dal numero e dal valore dei soldati e dall'abbondanza ed efficacia delle armi. Come nel Medioevo, i signorotti investiti di poteri dal principe hanno sui propri suddliti autorità grandissima, che viene esercitata con la forza, finché un ribelle più forte di loro per virtù di armi non li spodesti. Alle principali lotte l'amba di Magdala prese sempre parte. Ed è ben nota la resistenza ch'essa oppose nel XVI secolo al tentativo di espugnazione fatto dal terribile Hamed Gragne. Ma certamente l'azione principale della quale fu testimone, fu la conquista fatta dagl'Inglesi che, unicamente per tutelare il proprio prestigio, fecero una importante spedizione in Etiopia, ne sconfissero il Re in un breve periodo di tempo, abbandonando poi completamente il paese. Un avventuriero, un certo Kassa, figlio di un capo di Quarà, a nord del Lago Tsana, rimasto orfano fu chiuso in un convento e spogliato di ogni suo avere dai parenti. Fattosi adulto, riuscì a fuggire e messosi alla testa di bande armate, dopo fortunati combattimenti poté sconfiggere i suoi forti avversari, finché rimasto padrone assoluto si fece incoronare Re dei Re in Axum[4], assumendo il nome di Negus Teodoro II. Tenne pure in suo potere Sehba Mariam, il futuro Menelik, che però riuscì poi a fuggire. Rimasto a capo dell'Abissinia, la libidine del potere, l'alcool, la sifilide gli sconvolsero il sistema nervoso. Subì undici attentati, in sei dei quali rimase ferito. Fece trucidare tutti i membri delle famiglie reali, oltre 500 persone; domò rivolte e ribellioni nel sangue. Le sue truppe sfinite si ridussero da 150.000 a poche migliaia. Cercò invano appoggi presso la Francia e l'Inghilterra. Nel 1863 fece imprigionare il Console Camerun, il Vescovo Stern, e nel 1866 imprigionò, senza distinzione, tutti gli europei (60) che si trovavano nel suo regno. Li trasportò prima a Debra Tabor e poi sull'amba di Magdala (ottobre 1867). Gli Inglesi chiesero invano la liberazione del proprio console e degli europei, finché, vista vana ogni richiesta, decisero di ricorrere alle armi. Organizzarono una spedizione sotto il comando di Lord Napier. Sbarcarono le truppe nel gennaio 1868 alla Baja di Zula, vicino a Massaua, molto bene organizzate ed equipaggiate. Il corpo di spedizione si componeva di 6225 soldati, di cui poco più di 2000 inglesi, il resto indiani; altri 6000 indiani erano addetti ai vari servizi e 26000 uomini si trovavano al seguito quali mulattieri, impiegati, distribuiti nelle 30 stazioni tra Zula e Magdala. Avevano poi 19 elefanti[5], 2000 cammelli e 6000 muli. Mossero da Zula gli ultimi di gennaio 1868. Il 9 Aprile dello stesso anno giunsero sul ciglio meridionale dell’altopiano dirimpetto alle alture di Magdala, separato dal torrente Bascilò. Gli inglesi furono favoriti nella loro avanzata dai capi ribelli dell’Amara, del Tigré[6] e specialmente da Ras Gobascé[7], da Lig Kassa, che in seguito prese la corona col nome di Re Giovanni. Re Teodoro, abbandonato quasi da tutti, si ridusse sull’amba di Magdala con 5000 soldati devoti e 20 cannoni. Il giorno 9 aprile 1868 uccise con le proprie mani 300 prigionieri indigeni, uomini e donne, facendoli poi buttare mani e piedi legati, in un precipizio; dal fondo del burrone gli inglesi sentirono l’orribile puzzo dei cadaveri[8]. Il 10 aprile 1868 si iniziò il combattimento per il possesso dell’altura Fallà. Il fuoco dei fucili e dei cannoni inglesi durò due ore soltanto: il nemico non oppose valida resistenza perché armato in gran parte di lance e scudi, con scarsissimo numero di fucili: si diede ben tosto alla fuga. Il Negus dall’altura di Fallà aprì il fuoco con sette pezzi, di nessuna efficacia però, sia per la scarsa portata delle bocche da fuoco, sia per l’inesattezza del tiro. Si vedono ancora sull’amba abbandonati i cannoni apprestati per la difesa e uno dei due mortai pesantissimi fusi a Debra Tabor da operai europei e trasportati sull’amba da un esercito di contadini e di schiavi, su strade appositamente costrutte. Il grosso mortaio detto dagli indigeni «bambuà», da me misurato, ha una lunghezza di metri 1,30, diametro massimo esterno 0,90, calibro 0,48. Gli Inglesi non ebbero alcun morto, solo 19 feriti: gli abissini ebbero 370 morti e 250 feriti. L’effetto morale del fatto d’arme fu immenso sugli abissini che si mostrarono contrari alla lotta. Il Re, giudicando il mattino seguente la situazione disastrosa, chiamò due prigionieri, Flade e Prideaux, e disse loro: «Avevo creduto di essere finora un gran re, ma mi accorgo di avere a che fare con un re ben più potente di me: andate a chiedere a quali condizioni mi si vuoI dare la pace». Le condizioni furono: resa a discrezione, promettendo salva la vita del Negus. Tali patti mossero a sdegno il Negus, che cercò rabbonire i nemici con doni, che vennero rifiutati. Il 13 aprile Lord Napier diede l’assalto al baluardo dell’amba di Magdala, vincendo le scarse resistenze. Le truppe inglesi entrarono nell’amba e non trovarono che fuggiaschi. Re Teodoro, dopo essersi messo dietro all’ultimo recinto barricandone l’entrata, alla vista delle divise straniere che comparivano in cima dei suoi inefficaci recinti fortificati, si tirò un colpo di pistola al capo[9], non volendo cader vivo nelle mani dei nemici. Tale arma da fuoco trovasi ora in possesso della Reale Società Geografica Italiana. Sul dorso della canna, in caratteri amarici sta scritto: «negusa nagast Têwodras zà Itiwopyâ» (Re dei Re Teodoro d’Abissinia). Il cadavere fu scoperto dapprima da una donna ai piedi della scala interna di accesso e additato ad un ufficiale inglese. Lasciata alle cure della regina e dei suoi servi, la salma fu sepolta dapprima nel corridoio interno della chiesa di paglia dell’amba. Ma incendiatasi questa qualche giorno dopo, non fu ritrovata per qualche tempo; solo dopo alcuni anni si rinvennero le ossa che furono trasportate a Quarà paese natio, e sepolte nella chiesa. Ma durante una invasione dei dervisci la chiesa fu arsa e le ossa distrutte, disperse. Così quest’uomo che tanti atti di empietà aveva commessi, non ebbe neppure dalla vindice sorte, la pace, il conforto, del riposo nella tomba[10].

Dott. C. A. Annaratone

[1] Carlo Annaratone, nato a Torre Beretti (Pavia) l’1 ottobre 1869 e morto a Roma il 14 novembre 1931, si laureò in Medicina. Nel 1896, in qualità di ufficiale medico, fu inviato in Eritrea poco tempo dopo la disastrosa battaglia di Adua. Espletò il suo incarico presso i presidi militari di Addi Ugri, Saganeiti e Cheren. Fu aggregato alla Spedizione del Sindacato Minerario e pertanto visitò con interesse le terre dal Mareb al Lago Tana. In seguito, sempre in colonia, fu direttore di Sanità. Prese attivamente parte alla Grande Guerra e fu mandato in Macedonia come ispettore sanitario del Corpo di Spedizione Italiano. Tornata la pace in Europa, fu di nuovo in Eritrea con il compito di commissario di Assab, indi commissario regionale della Dancalia ed infine nel 1930 console italiano a Dessiè. Scrisse molti libri ed articoli sulle sue esperienze africane: tra questi ricordiamo il raro e corposo libro In Abissinia edito a Roma nel 1914 da Enrico Voghera Editore (nel 1935 l’editore Salvo Tomaselli di Catania ne ripubblicò un piccolo estratto dal titolo apocrifo Bianchi e negri in terra Etiopica) e gli articoli L’amba di Magdala in Abissinia, pubblicato nel fascicolo 9 del 1922 della rivista mensile La Terra e la vita (anno I) diretta da Giovanni Roncagli della Società Geografica Italiana e stampata dagli Editori Alfieri & Lacroix di Roma alle pp. 277-283 (in questa sede è ristampato integralmente con la sola esclusione di alcune sue fotografie, ma con l’aggiunta di altra iconografia scelta dal curatore) e Uno sguardo all’Abissinia attuale, stampato nel 1924 in opuscolo a Tivoli dalla ditta Macella di Aldo Chicca.

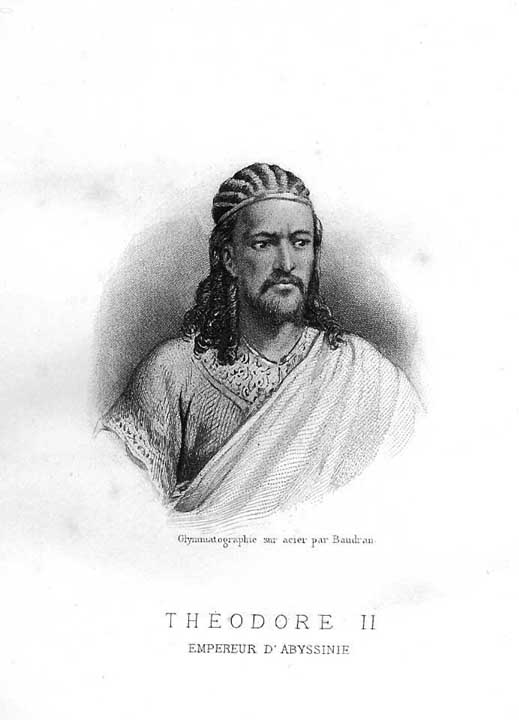

[2] Le tredici illustrazioni d’epoca presenti nell’articolo della nuova rubrica Pagine d’epoca provengono da: Théodore II le nouvel Empire d’Abyssinie di Guillaume Lejean, Paris, Amyot Ėditeur, 1865; L’amba di Magdala in Abissinia di Carlo Annaratone, cit.; Le Masque d’or ou le dernier Négus di Henry de Monfreid, Paris, Ėditions Bernard Grasset, 1936; L’Abuna Messias di D. M. de Meis, pubblicato in appendice a I soldati della croce. Cappellani militari di Renzo Onesti, Roma, Tipografia Novissima, 1942; I prigionieri di Teodoro e la Campagna inglese d’Abissinia del Dottor Blanc, terza edizione italiana, Milano, Fratelli Treves Editori, 1875; Il Generale Osio. Perché ne siano ricordate le sembianze e la vita intemerata, Milano, Ulrico Hoepli, 1909.

[3] Lago Tsana: conosciuto come lago Tana.

[4] In realtà Kassa Hailù fu incoronato imperatore nella chiesa di Maria a Derasghiè nel Semièn, vedi ad esempio: Luca dei Sabelli (pseudonimo di Luca Pietromarchi), Storia di Abissinia, volume III, Roma, Edizioni Roma, 1938, p. 151: “Sul capo fumante di stragi i suoi soldati lo acclamarono Re dei Re. Il titolo di Negus Neghesti fu da lui assunto ufficialmente tre giorni dopo la vittoria. Il diadema gli fu posto sul capo dall’Abuna Salama nella piccola chiesa di Deraghiè” (più esatto: Derasghiè). Jean Baptiste Coulbeaux, Histoire politique et religieuse de l’Abyssinie depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’avènement de Menelik II, tome II, Paris, P. Geuthner éd., 1929, p. 422. http://www.ethiopianhistory.com/modern/tewodros/ http://www.angelfire.com/ny/ethiocrown/Tewod.html

[5] L’Annaratone sbaglia: gli elefanti erano quarantaquattro. I pachidermi provenivano dall’India. [6] Tigré: molti autori usano questo nome, ma il nome corretto è Tigrai. [7] Ras Gobascé: si tratta di Ras Gobezié.

[8] Al seguito della spedizione inglese in Abissinia si trovavano anche due italiani: il maggiore Ludolfo Bacon e il capitano Egidio Osio. A quest’ultimo si devono delle esaustive relazioni sugli avvenimenti del 1867/68: Spedizione inglese in Abissinia. Estratto dal giornale di viaggio del socio Egidio Osio Capitano di Stato maggiore, in Bollettino della Società Geografica Italiana, fascicolo 2°, Firenze, febbraio 1869, pp. 37-91; ristampato nel n. 15 della Biblioteca dei viaggi: La Spedizione inglese in Abissinia, Roma, Edoardo Perino Editore, 1884, pp. 1-58. Sono a conoscenza di un’altra versione edita nel 1887 dalla Rivista militare italiana e provvista di carta geografica. Questa monografia porta il titolo La spedizione inglese in Abissinia 1867-1868. Maria Osio Scanzi, vedova del generale milanese Egidio Osio (1840-1902), nel 1909 pubblicò a sue spese un poderoso volume, Il Generale Osio, con scritti inediti del marito. Il lussuoso libro, di grande formato e provvisto di molte illustrazioni, facsimili e fotografie fuori testo, fu stampato a tiratura limitata e numerata da Ulrico Hoepli. L’edizione era rigorosamente fuori commercio perché donata “ai parenti, ai camerati e compagni d’arme, ch’Egli ebbe sì cari, agli ufficiali dell’esercito che lo circondarono di tanta affettuosa devozione e furono sino all’ultimo presenti al Suo pensiero”. In questa rara opera le pagine sull’esperienza africana sono molte (pp. 141-198) e riguardo alla strage dei prigionieri a pagina 189 scrive: “Quando il giorno 15 [aprile] io mi recai a Magdala (…) una violenta puzza mi colpì ad un tratto nella pianura di Islamghi: - avvicinatomi all’orlo del precipizio verso la parte occidentale della pianura, un orribile spettacolo mi si offrì allo sguardo: - erano cadaveri ignudi, con mani e piedi legati da catene in un gruppo solo, che giacevano a mucchi ai piedi di quelle rocce! – Quei disgraziati – (un trecento circa tra uomini e donne, per la maggior parte Gallas fatti prigionieri in guerra) – avevano fornito l’ultimo tema al feroce genio inventivo di re Teodoro, il quale, appunto una settimana prima, li aveva fatti condurre presso il precipizio e, fattili legare a quel modo, s’era divertito a scannarli di propria mano e poi farli ruzzolare per quelle rocce”. Questi appunti furono scritti nell’aprile 1868.

Riporto un’altra testimonianza, con sostanziali differenze, su questo tragico avvenimento dalla relazione del dottor Henry Blanc, uno dei prigionieri europei del Negus e pertanto testimone oculare, I prigionieri di Teodoro e la Campagna inglese d’Abissinia, terza edizione italiana, Milano, Fratelli Treves Editori, 1875 (p. 51): “Alle grida di: «Abiet, abiet» (padrone, signore, ordinaria espressione usata dai mendicanti quando chiedono l'elemosina), Teodoro che si riposava dopo essersi dato a grande stravizzo nel bere, chiese al suo domestico: «Che cosa c' è?». Gli fu risposto che i prigionieri chiedevano acqua e pane. Brandita allora la spada, e dicendo al domestico di seguirlo, Teodoro esclamò: «Insegnerò io loro a chiedere nutrimento quando i miei fidi soldati muoion di fame». Giunto al luogo dov'erano rinchiusi i prigionieri, cieco per la rabbia e per l'ubriachezza, ordinò ai custodi che li facessero uscire. Egli tagliò a pezzi colla sua spada i due primi. Il terzo era un fanciulletto; e sebbene a quella vista la sua mano si fosse arrestata, ciò non salvò la vita a quella povera creaturina, chè fu lanciata nel precipizio per ordine di Teodoro. Parve avesse ripreso un po' di calma dopo quei primi assassinii, e qualche cosa che somigliava ad ordine presiedette al resto de' supplizii. Quando gli era menato innanzi un prigioniero, egli chiedeva conto a ciascuno del suo nome, paese e delitto. Il maggior numero di essi era trovato colpevole: venivano quindi lanciati nel precipizio, ed alcuni fucilieri, mandati laggiù, li finivano, tirando sovra di loro, perocchè molti sarebbero rimasti vivi, nonostante quella tremenda caduta. Ci furono così trecento sette vittime, e novantuno furono riservati per un altro giorno. Cosa strana! questi ultimi erano tutti capi distinti, parecchi dei quali avean combattuto contro l'imperatore, e tutti, ei già lo sapeva, erano suoi mortali nemici. È facile immaginarsi quali fossero i nostri sentimenti durante quell'orribile tragedia. Noi potevamo vedere la grossa linea de' soldati ritti dietro l'imperatore, e contammo sino a dugento scariche d'armi da fuoco; ma poi cessammo di contare gli agonizzanti e le vittime dannate alla morte. Un capo amico venne a pregarci istantemente di rimanercene tranquilli nelle nostre tende, chè poteva essere assai pericoloso per noi se Teodoro si fosse rammentato, in quel momento, dei suoi prigionieri europei. Sul crepuscolo egli ritornò, seguito ed acclamato da una moltitudine accalcata. Tuttavia egli non badò a noi; e, dopo un certo spazio di tempo, essendo tutto tranquillo intorno a noi, ci credemmo salvi almeno per quel giorno”. Sia gli europei sia una novantina di capi abissini furono liberati dalle truppe del Napier. [9] Per inciso la pistola era stata inviata a Teodoro II in dono dalla regina Vittoria. Egidio Osio narra che il Negus “ferito ad una gamba, aveva però voluto assistere, sino all’ultimo, allo svolgimento del dramma, e s’era poi dato la morte scaricandosi una pistola in bocca”: cfr. il postumo Il Generale Osio, cit., p. 188. Teodoro aveva orgoglio e coraggio quindi non volle cader vivo in mano ai suoi nemici. Henry Blanc racconta, non senza meraviglia, che “il cadavere di Teodoro fu uno de’ primi oggetti che mi colpì la vista; esso aveva il sorriso sulle labbra [vedi, infatti, il disegno di Richard Rivington Holmes qui riprodotto], quel lieto sorriso che gli si vedeva sì rare volte negli ultimi tempi della sua vita. Esso dava un’aria di grandezza tranquilla ai lineamenti di quell’uomo, la cui carriera era stata così notevole”: cfr. I prigionieri di Teodoro e la Campagna inglese d’Abissinia, cit., p. 74.

[10] La tragedia di Teodoro e il sacco di Magdala all’epoca dei fatti furono descritti dal testimone e futuro esploratore africano Henry Morton Stanley (Coomassie and Magdala) e dal geografo Clements Markham (An history of the Abyssinian expedition): i soldati di Napier, entrati nella fortezza e trovato il corpo di Teodoro, lanciarono tre grida di gioia come se fossero alla caccia alla volpe, e cominciarono a strappargli pezzi del vestito fin che rimase quasi nudo. A Teodoro furono tagliati anche i capelli (come si evince dal citato disegno di Holmes), che ora si trovano al National Army Museum a Chelsea. Magdala fu saccheggiata e bruciata. Migliaia di codici miniati, bibbie, messali, libri sacri si trovarono sparsi per tutta l’amba. I britannici se ne andarono con 15 elefanti e 200 muli carichi di tutti i tesori dell’Etiopia che Teodoro aveva radunato a Magdala, oltre a centinaia di preziosi manoscritti, che ora si trovano dispersi in musei e collezioni private inglesi. Rimando infine a: Alan Moorehead, autore del fondamentale The Blue Nile del 1962, tradotto in italiano da Giorgio Monicelli: Il Nilo Azzurro, Milano, Garzanti, 1963. L’intera parte quarta è dedicata a Gli inglesi in Etiopia, pp. 219-294. http://www.afromet.org/history/: articolo di Richard Pankhurst sul bottino di Magdala http://www.afromet.org/index.html: Associazione per il ritorno del bottino di Magdala http://www.ilcornodafrica.it/sc-alurn.htm: NEWS.Scotsman.

|

||||||||