|

Italiani dell’Ottocento a Massaua |

|||||||||||||

|

con testi di Arturo Issel, Augusto Franzoj, Luigi D’Isengard |

|||||||||||||

|

a cura di Manlio Bonati

L’Eritrea è diventata indipendente dal 24 maggio 1993. Un tempo, dal 1557 al 1865, il suo territorio era parte integrante dell’impero Ottomano, poi per vent’anni passò sotto il dominio degli egiziani. Questi furono scacciati nel 1885 dalla spedizione militare italiana al comando di Tancredi Saletta1. Fu considerata colonia del tricolore fino al 1941, quando venne invasa dagli inglesi intenti a sconfiggere l’Impero ideato da Mussolini. Nel dopoguerra (1952) l’Eritrea si trasformò in federazione sotto la sovranità della corona etiopica. In seguito (1962) il Negus Hailè Selassiè proclamò l’annessione al suo vasto impero di questa terra bagnata dal Mar Rosso. Contemporaneamente i patrioti eritrei si armarono per combattere e diventare liberi. Il sogno si trasformò in realtà dopo più di trent’anni di guerriglia. Massaua è il porto più importante dell’Eritrea. Nel XIX secolo numerosi italiani vi approdarono chiamati, per i motivi più disparati, dal fascino dell’Africa Orientale. Riporto alcune testimonianze coeve, presentandole in ordine cronologico, con la descrizione del luogo e dei suoi abitanti secondo la mentalità del bianco civile dell’epoca.

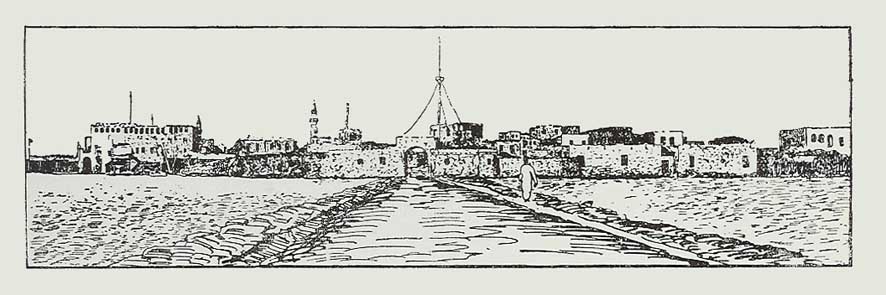

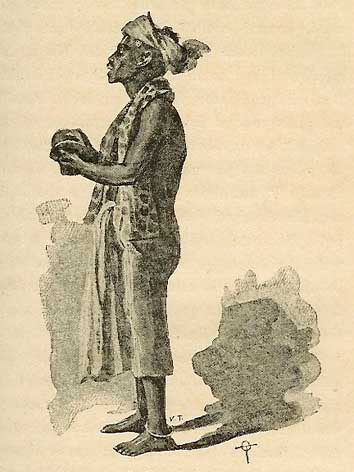

Il naturalista, geologo, esploratore genovese Arturo Issel2 nel 1870, giuntovi con Orazio Antinori e Odoardo Beccari, vi soggiornò un paio di mesi: “L’isoletta di Massaua, occupata per la massima parte dalla città dello stesso nome, è un banco di madrepore, poco elevato sul livello del mare, situato nel golfo d’Archiko, presso Ras Gerara. Il canale che da quella parte divide la terraferma dall’isola, ne costituisce propriamente il porto, principale sbocco marittimo dei prodotti dell’Abissinia, stazione assai frequentata dalle barche arabe che esercitano il cabotaggio sulle due rive dell’Eritreo. Questo porto, in cui l’arte non ha quasi migliorate le condizioni naturali, è efficacemente difeso dalle mareggiate e dai venti dominanti, ed offre buoni ancoraggi; ma, a cagione della sua poca profondità, i bastimenti di grande portata vi sono confinati in un’area ristretta, nella quale convien loro manovrare con molta cautela, tanto più che i numerosi bassifondi disseminati in quelle acque, non sono indicati da alcun segnale. Accade però assai di rado che vi approdino grandi navi. (…) La città di Massaua risulta di un gran numero di capanne in paglia, di forma generalmente rettangolare, tra le quali sorgono qua e là alcuni edifizi in pietra, di recente costruzione. Dalla banchina fabbricata di fronte al porto, per facilitare le operazioni d’imbarco e di sbarco, si passa in una sorta di piazza irregolarmente quadrangolare, sempre ingombra di legnami e di varie merci. Dessa è limitata, a destra, da uno steccato, sorta di magazzino doganale, e dal contiguo ufficio della dogana (anche a Massaua ha attecchito codesto bel trovato della sapienza europea), a manca da una vecchia baracca di paglia, abituale ritrovo della gente di mare, e da un fabbricato di fresca data, sede di parecchi pubblici uffizi. Quest’ultimo si connette col palazzo del governatore, casone nudo, alto e massiccio, d’un bianco abbagliante, che occupa quasi tutta la fronte della piazza. Attraverso ad un angusto passaggio, praticato nel palazzo stesso, si penetra in un laberinto di chiassuoli luridi, in parte coperti di stuoie sfilacciate, che pendono a brani tra le sconnesse impalcature e lasciano infiltrare i raggi ardenti del sole e chiazzar di luce il suolo polveroso. Il lettore vuol egli seguirmi? Io gli sarò guida per alcun poco nell’interno della città; lo avverto però che se non possiede quel senso arcano che muove l’artista ad ammirare estatico certe cose volgarissime agli occhi dei più, la passeggiata non gli riuscirà per nulla gradita. (...) Tra la gente qui raccolta domina l’elemento abissino, rappresentato da begli uomini, alti, ben fatti, prestanti della persona, il cui profilo riproduce talvolta quello dei più nobili tipi della razza semitica. Il loro colore varia di molto fra tribù e tribù, famiglia e famiglia, ed in generale si osserva che gli individui di alto lignaggio sono più chiari degli altri. Hanno capelli abbondanti e nerissimi, alla sommità del capo, raccolti in ciuffo, e nel rimanente cadenti in ricci fin sul collo. Gli abitanti di alcune provincie si distinguono tanto per il colore più intenso, quanto per le forme più grossolane, che manifestano, a mio credere, un miscuglio col sangue negro. (…) Gli Abissini di bassa condizione sono solamente coperti da un paio di brache a guaina o da un semplice pezzo di tela. Quelli di grado più elevato, i capi, i doviziosi da me veduti, portavano inoltre una camicia e s’avviluppavano con maestà in un manto bianco, talvolta ornato di striscie scarlatte alle vivagne. Quanto ai Massauini ed agli abitanti dell’adiacente littorale, non hanno caratteri proprii, ma partecipano degli Arabi e degli Etiopi. Essi sono abbigliati il più delle volte alla foggia araba, e presso i facoltosi un bianco turbante ed una tunica finissima e candida formano i capi principali del loro vestiario. Inoltriamoci ora nelle vicine stradicciole, ove si tiene il mercato dei commestibili, e vi osserveremo una scena del pari animatissima. Da una banda e dall’altra donne e ragazzi esibiscono cinguettando nel bastardo loro dialetto, misto d’arabo e di tigrino, datteri secchi dell’Egias, intorno a cui si radunano mosche a miriadi, latte contenuto in recipienti di paglia spalmati di sterco bovino, burro fuso in bottiglie, idromele, pani di tamarindi, ecc.; altri presenta agli avventori cocomeri, corbe di patate dolci od un cestino d’insalata. Più lunge sono esposte, sopra un banchetto, focacce di dura ancora calde, il pane del paese, e di contro un friggitore ritto alla porta della sua capanna, circondato dai fiumi penetranti del burro bollente che crepita in un gran vaso di rame, immerge in quello lunghe filze di pesci, e ne li trae fuori appena cotti. Tra molte bottegucce in cui esitano granaglie, farina, miele ed altro, merita speciale osservazione quella del semplicista, nella quale sono ostensibili in tanti vasetti di legno: un pugillo di garofani, alquanto pepe, alcun poco di henna, che serve a tingere in giallo le unghie delle mani e dei piedi, qualche frammento di galena, usata dalle donne per annerire i margini delle palpebre e le occhiaie, il kusso, rimedio sovrano contro la tenia (tanto comune in Abissinia), e molte sorta di semi ed erbe di cui ignoro il nome e l’uso. Quivi, non poche ragazze accoccolate od appoggiate al muro attendono alla vendita d’otri d’acqua attinta ai pozzi di Moncullo, e per un prezzo assai variabile, secondo i giorni e secondo l’ora, recano al domicilio del compratore il contenuto dell’otre. Non s’incontra al certo fra queste donne quella sorta di bellezza che siamo avvezzi ad apprezzare nel nostro paese e di cui la venere di Milo ci presenta la più perfetta effigie. Pur tuttavia, quelle loro labbra tumidette, che sembran fatte per scoccar baci, quelli occhioni limpidi, per tacere di altri pregi più reconditi, farebbero invidia a ben molte italiane. Insomma, se non si addice loro l’epiteto di belle, a buon diritto possono aspirare a quello di avvenenti. In esse l’arte non contribuisce punto a far valere le doti della natura. L’acconciatura dei capelli in tante minutissime treccie appiccicate alla testa con burro, gli anelli d’argento e d’ottone appesi alle orecchie, e lo stecco di legno confitto nel naso, nulla donano infatti alle loro attrattive. Riguardo poi alle vestimenta, una fascia di stoffa annodata alla vita, tanto lunga che arrivi fino alle ginocchia (ordinariamente d’un modello perfetto) ed una cappa di cotone turchino o di rigatino a più colori, che copre la testa e parte del tronco; ecco quanto abbisogna alla loro modestia. E già m’accade di vedere come una di loro, intimidita da qualche indiscreta occhiata, si scoprisse il seno per celare il rossore del volto. (...) In molti luoghi, alle antiche capanne di paglia si vanno ora sostituendo edifizi in pietra, perché assai meno soggetti agli incendi, e generalmente si fabbricano in uno stile arabo più o meno corrotto. (…) Il computo esatto degli abitanti in un paese ove non esiste stato civile, popolato di mussulmani, gelosi sempre di nascondere agli occhi dello straniero tutto ciò che si riferisce alla propria famiglia, è cosa impossibile od almeno assai ardua. Non credo però di essere lontano dal vero nell’assegnare 5000 anime a Massaua, non comprendendo nel numero molti individui residenti nei villaggi di Etumblo e Moncullo, che si recano ogni giorno in città per attendere ai propri affari. Questi, in numero di forse 500 o 600, arrivano la mattina per ripartire dopo il meriggio; e costantemente vi sono nel porto quattro o cinque barche occupate a trasportarli da una parte all’altra. Nella stagione estiva diminuisce questo andirivieni, e gli affari diventano meno attivi, mentre molti abbandonano l’isola e si ritirano nei villaggi dell’interno, ove il caldo è più tollerabile. (...) I Massauini, non occorre dirlo, son tutti o quasi mussulmani. Gli Abissini all’incontro professano, per la maggior parte, le dottrine di Cristo, che furono, dicesi, apportate nel loro paese fin dall’anno 341 dell’era volgare. (…) La schiavitù, inevitabile compagna dell’islamismo, fornisce anche a Massaua un triste ramo di commercio, poiché forse un migliaio di Galla od Abissini sono imbarcati clandestinamente ogni anno nel suo porto e nei dintorni per esser poi venduti nei mercati dell’Arabia e dell’Egitto. I rapimenti di fanciulli e di donne perpetrati dagli Arabi, mercanti di schiavi, per alimentare la loro colpevole industria, hanno già provocato sanguinose rappresaglie per parte degli Abissini3”.

Il giornalista viaggiatore vercellese Augusto Franzoj4, famoso per aver portato in Italia i resti mortali di Giovanni Chiarini5, si trovava nel 1882 a Massaua per poi inoltrarsi nell’interno dell’Abissinia. Di questa esperienza volle tracciare sulla carta i seguenti vividi ricordi: “Eccomi qui da due settimane col mio bravo compagno di viaggio Maurizio Buscalioni. Massaua è il più sgradito paese del Mar Rosso. Ai tempi di Mosè questo mare era il prediletto da Dio. Ma ora Dio l’ha proprio dimenticato. Tutte le sette piaghe d’Egitto sono venute a lasciare qui ciascuna una buona parte delle sue miserie. A Massaua, specialmente per me, nuovo giunto dalle Alpi, la vita è insopportabile. Sebbene non si sia ancora in pieno estate - il termometro all’ombra s’arrampica già fino al 40° grado! Più tardi probabilmente darà la scalata al sole. L’afa intanto è opprimente. E’ fuoco quello che si respira. L’acqua che si beve - anziché dare refrigerio al corpo, vi apporta un incredibile malore poiché è caldissima, amara e salata; ed a noi, non avvezzi, dà il vomito. Aggiungasi a questa delizia le mosche, le zanzare, le formiche, le cimici con un’infinità di animaluzzi sconosciuti, microscopici che saltano, volano o strisciano ma che mordono tutti maledettamente senza lasciare un minuto di tregua. (...) Si cerca l’ombra ma invano. Dove non giungono i raggi del sole, ne arriva il riverbero che ci arroventa ugualmente il viso. Attorno a Massaua non si scorge che mare e deserto - giacché essa è un’isola che solo fu unita al continente per mezzo d’una diga lunga 1200 metri. Non il più piccolo filo d’erba nasce sotto questo cielo che pare maledetto. Non una pianta, non un arbusto cresce su quest’isola vulcanica che il governo egiziano con raffinatezza di crudeltà destina in esilio a coloro di cui vuole sbarazzarsi. (…) Dall’alto del nostro terrazzo vediamo tutta Massaua, le cui misere capanne fatte di stuoie e di rami - a gruppi, a gruppi circondano le poche case in muratura bassa e pesante che sole esistano qui. L’insieme del paese mi pare relativamente pulito e abbastanza animato. Al mattino specialmente, le viuzze attigue al bazar sono animatissime. In quel bazar benedetto si esercitano tutte le mercature immaginabili - dai fritti di pesce al visino di una fanciulla più o meno gentile. E se tra queste due cose così disparate, sta molta altra merce - là si vende di tutto. (...) Ritorniamo presto ai costumi ed agli usi meno feroci di questi bravi massauini. Qualche po’ d’allegro, lo troveremo senza dubbio. Gli indigeni pongono il principale studio del corpo nella pettinatura dei capelli che staccandosi da un ciuffo lasciato isolato sopra la testa, cadono in lunghe e folte anella attraversate dall’alto in basso da un puntale di legno. Legati ai gomiti portano amuleti in scatolette di latta o di cuoio. Un solo cencio avvolto ai fianchi e che non arriva alle ginocchia forma tutto il loro vestiario. Le donne si lasciano crescere sul davanti del capo lunghe ciocche che, intrecciate a microscopiche frazioni, passano dietro le orecchie e si legano dietro la nuca. Radono tutto il resto. Portano anelli al naso, numerose file di pezzetti di vetro o di ambra al collo, grossi cerchi d’argento alle orecchie, alle braccia ed ai malleoli. Si tingono in rosso, non so con quale infusione di erbe, le unghie delle mani e dei piedi. Al naso le più povere portano infisso o un bottone di stagno o uno stecco in legno, ed alle braccia rozzi cerchioni di cuoio. Si coprono, come gli uomini, con un cencio dalla cintura fin quasi al ginocchio e come questi camminano nude dall’ombelico in su. Per forme sono stupende - se se ne toglie il solo viso che ha l’impronta della razza nubiana. In un paese civile dove un semplice contorno d’uno stivaletto donnesco o di una scollacciatura un po’ ardita, fa venire l’acquolino agli scioperati - chissà quanti peccati di desiderio carnoso desterebbero queste robuste nudità! Qui passano completamente inosservate. Di tutte le bellezze femminili, però, le più notevoli sono quelle delle abissine. Hanno la carnagione meno oscura - ed i tratti dei loro volti sono più fini, più regolari; sto per dire che sono bellissimi - poiché la razza etiopica, allo infuori del colore, gareggia colla caucasica in tutte le delicatezze delle linee ed in tutto lo splendore dell’attraenza. Il loro sguardo è limpido e dolce. Ma di quello sguardo così amoroso si servono pel richiamo degli amatori - imperocché le disgraziate vengono apposta dal loro paese per farsi le schiave volontarie degli uomini che vivono soli... E quando non trovano di essere mogli - serventi, si dànno alla prostituzione pubblica. Incominciano la carriera a 9 od a 10 anni - e la finiscono verso i 18 - toccata la quale età, ritornano in Abissinia, ove rasa la sommità del capo a mo’ d’una tonsura (segno questo di verginale innocenza), ridiventano femmine oneste in tutto il più stretto senso, anche fisico, della parola - riuscendo in ciò con certi acidi e certi lavori d’infibulazione, che nei nostri paesi farebbero la fortuna di chi ne proclamasse sui giornali la specialità operatoria. Qui meno che nelle altre regioni dell’Oriente – sono nelle famiglie dei poveri i legami d’affetto e di dignità. Tra la povera gente si procrea e si abbandona; per il che i ragazzi, come i cani, vivono di ladrocinii e di carità pubblica – ignorando dopo un certo tempo perfino d’onde sono venuti. E non ricordo d’aver veduto tanta miseria, tanta abbiezione di miseria come qui. Si stende la mano per un piccolo pesce crudo che subito si divora, mentre l’averne tanti costa pochissima fatica, bastando andare al mare con un filo ed un ametto. Si stende la mano per un mozzicone di sigaro che tenete fra le dita, per un pezzettino di carta arrotolata col quale vi divertite parlando, per uno stuzzicadenti che avete da un’ora tra le labbra, come si stende la mano dalle fanciulle, che ancora sono bambine, per dirvi: mi pagherete prima e poi verrò a dormire da voi. Cose dell’altro mondo! Il padre contratta la figlia, e se la dà per poco al primo abbracciamento – salta fuori la moglie a dirgli che è imbecille, uno stordito, che non conosce il valore del proprio sangue e che con un carattere non curante come il suo – la famiglia non tarderà a rovinarsi! Cose, insomma, dell’altro mondo che bisogna vedere per credere. Quando avrò osservato di peggio – non me ne stupirò, naturalmente, più. Per ora non so che dirmene. Nelle famiglie degli agiati, invece, all’opposto di quanto vidi in Egitto, il sentimento dell’amore e della dignità qui vive abbastanza forte. E prima fra le cause che, secondo me, concorrono a mantenere nelle famiglie ricche lo spirito di concordia e di ordine morale, è l’assenza assoluta di serragli. Cosicché le madri e le figlie – legittime tutte – vivendo una vita comune coi loro parenti possono, come nei paesi civili, farsi le ispiratrici di quella esistenza laboriosa e di quei nobili propositi che onorano l’uomo nella vita privata e nei suoi rapporti colla società. Tutti infatti gli arabi ricchi di qui impiegano le loro forze produttive, chi viaggiando per la mercatura, chi sostenendo lo scarso commercio locale. E sì nell’una che nell’altra impresa hanno a compagna indivisibile una scrupolosa lealtà che non è quella degli altri arabi e che purtroppo li distingue qui in un modo specialissimo da una fortunatamente piccola parte dei negozianti europei. La vita più sociale che qui fanno le loro famiglie contribuisce non poco a renderli alieni anche da quei pregiudizi di diffidenza che ogni arabo mostra di professare appena sospetta che uno straniero desideri di avvicinarle. Per il che schiudono le loro case agli europei esercitando verso di loro la più illimitata larghezza di ospitalità ed introducendo a dirigere le cortesie qualche volta perfino le loro donne le quali nella conversazione per delicatezza di percezione e per isquisitezza di spirito sono quasi pari alle nostre migliori. Ed anche di questa apparente anomalia - bisogna ricercare le cause nella vita relativamente libera che esse possono fare. Non imbavagliate, non eccitate dalla gelosia maschile colla stupida ferocia degli eunuchi, non costrette dalla raffinatezza del vizio religioso ad incoraggiare - solitarie - giorno e notte desiderii sfibranti, febbri di voluttà che il turno maritale ritarda ad attutire e che naturalmente l’ozio assoluto rende più veementemente sensibili, le signore di qui partecipano alle lotte, agli sconforti della famiglia, alle speranze della vita comune. Indipendenti per quanto poi riguarda l’educazione dei figli - è logico che incomincino per coltivare la propria, spinte in questo anche dalla certezza di poter mostrare fuori di casa le doti acquisite per mezzo dello studio. Da queste armonie di affetti, di aspirazioni e di leggi scaturisce ineluttabilmente la famiglia per quanto è possibile che sia perfetta - e come può esserlo in paesi dove per religione la famiglia collettiva è nulla e l’individualità giuridica, morale, economica, sociale dell’uomo - padrone dev’essere tutto. Ed ora credo d’aver detto quale differenza esista fra le famiglie agiate e quelle meschine. Se nelle prime vive lo spirito dell’onestà e delle conseguenti gioie domestiche, nelle seconde questo principio è talmente disconosciuto che le direste un aggregato di bestie - ed ancora! - piuttosto che di persone. Le più fortunate fra queste famiglie sono quelle che hanno maggior numero di ragazze da affittare - onde le rare famiglie composte di soli maschi si dicono dimenticate da Dio. In case di tre, di quattro, di cinque uomini, non ne lavora che uno per turno. Le ragazze ed i bimbi - quando ve n’è - sono poi sempre di servizio. Gli uni questuano e le altre vanno cacciando da un giorno all’altro. Il guadagno cosiffattamente procurato può raggiungere, in certe volte fortunate, l’enorme somma di due delle nostre lire colle quali, otto poveri, qui, vivono comodamente per tre giorni. Nei casi di disdetta assoluta e quando si digiuna - la famiglia dice colla massima indifferenza ai conoscenti, ai parenti: oggi fa fame, come da noi si direbbe al primo venuto: oggi fa fresco. Nessun affetto, nessun rispetto legano tra loro questi bruti. Dormono maritalmente e tutti insieme fratelli e sorelle, madri e figli, padri e fanciulle - allo scoperto e sotto la gran volta del cielo, ravvoltolati su luride stuoie. In tanto intreccio di situazioni, lo stesso occhio del Padre eterno si confonderebbe. È giusto quindi che confondansi anch’essi, sì che in una sola famiglia, quando giunge nuova prole, non si sa spessissimo a quale uomo attribuirla - se al padre, al figlio, al marito od al fratello. Questo schizzo ributtante che sono costretto a fare è molto meno nero di quello che lo vorrebbe l’intiera verità. E per fortuna posso pure correggere la triste impressione che esso può lasciare, aggiungendo che anche tra i poveri, vivono poche famiglie oneste le quali campano lavorando - ed amano e rispettano sé stesse in quelle leggi di morale eterna imposta dalla natura anche al cuore dei selvaggi. Queste poche famiglie occupano i figli nella pesca o nel facchinaggio e le fanciulle nel trasporto dell’acqua da Moncullo. Durante il giorno non restano nelle capanne che i vecchi ed i bimbi. Di sera, quando tutti ritornano dal lavoro - noi che li guardiamo dall’alto della nostra baracca, ci sentiamo proprio confortare il cuore assistendo, non veduti, alla loro preghiera, poi alla parca cena che essi gaiamente si dividono e finalmente al bacio che tutti dànno sulle mani dei genitori prima di buttarsi sulla stuoia del riposo. Questi miserabili onesti - in mezzo a tanta corruzione - hanno provato il bisogno di avvicinarsi, di riunire quasi le loro capanne e le loro anime in un’oasi sola. Ed abitano questa parte del paese che guarda la Mecca, la terra santa della loro vita contemplativa, l’obbiettivo dei loro occhi e delle loro aspirazioni. Ogni vicino è un amico e spesso un parente. Ogni singola preghiera, ogni singolo timore è preghiera, è paura di tutti. Platone ha dovuto certo trovare in una comunione come questa il concetto della sua repubblica fantastica6”.

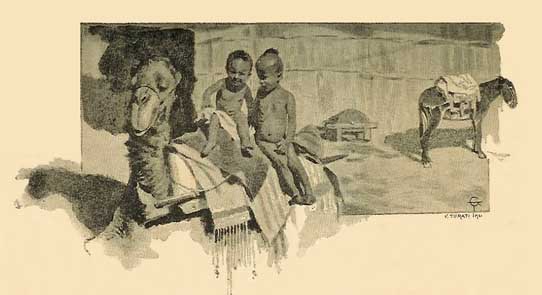

Il terzo ed ultimo racconto è dovuto alla penna di Luigi D’Isengard7, un religioso che in gioventù aveva militato agli ordini di Giuseppe Garibaldi, a Massaua nel 1886 durante il primo periodo dell’occupazione italiana: “Massaua è un isolotto madreporico, agglomerato e petrificato chi sa quando e chi sa come. S’io fossi lo Stoppani8 o il Cappellini9, avrei potuto leggere tra la sabbia e le conchiglie di quelle madrepore chi sa che belle cose! L’isola col metro non l’ho misurata; ma colle gambe, a passo discreto, ha un quarto d’ora di longitudine, un quarticello di latitudine, e un’oretta di periferia. Il paesaggio è presto fatto: scoglio, mare, cielo: non ombra di vegetazione. Le abitazioni di tre specie: capanne di stuoja, o meglio caverne, per gl’indigeni; baracche di legno pei soldati, e certe case di calcare madreporico, che a Massaua sono palazzi, in Italia sarebbero appena case da contadini. Le capanne per gl’indigeni sono di due misure: alcune rettangolari, col tetto a due pioventi; altre rotonde come una cupola posata a terra. Le una e le altre appiattate dietro una cinta di stuoja, perché l’estetica, l’igiene e la morale non ci hanno proprio nulla da vedere. Eppure, dietro la clausura di quelle stuoje, quanti misteri! Ma guai al profano che ardisse penetrarvi! Una volta ho voluto fare la prova. Il tripudio dei bambini e la voce di una donna mi tentarono: la porta era socchiusa e m’affacciai. Erano due capanne a breve distanza. Tra l’una e l’altra un cammello inginocchiato e due moretti seduti sulla gobba. Un asinello, seriamente occupato a rodere la stuoia della capanna, non pareva accorgersi d’un terzo marmocchio che lo tirava per la coda. Dinanzi alla capanna una giovane donna, colle ginocchia a terra, macinava tra due pietre l’ordinario alimento della famiglia; una specie di grano, che chiamano dura. I due piccoli Neri, all’apparire del Bianco, saltano dalla groppa del cammello, e venendomi incontro colle manine tese, si mettono a gridare: Bakscisc! Bakscisc!10. Il terzo, abbandonata la coda dell’asinello, corre anch’esso colla manina tesa strillando: Bakscisc, Bakscisc! La mamma si volta, getta un urlo, scatta in piedi, mi dà un’occhiata (certi occhioni fulminei) e precipita nella capanna. Sbuca un uomo col turbante, mi afferra pel braccio, mi spinge fuori, mi sbatte la porta sul viso. Addio, misteriosa capanna! questa lezione di galateo non andò perduta. La casa dei mussulmani è un santuario inviolabile. Del resto gli abitanti di Massaua, come tutti gli Arabi in generale, sono affabili quanto mai. Quello stesso ottomano, che, afferratomi per un braccio, m’aveva messo alla porta del suo piccolo reame, incontrandomi un’ora dopo al bazar, mi fece il più cordiale salamelecco senz’ombra di caricatura. La popolazione è mista di Arabi, Abissini, Baniani (Indiani), Soriani, Greci, Francesi, Italiani: in tutto nove o diecimila abitanti. Dal nero-ebano al color caffé, cioccolatte, caffè e latte più o meno sfumato, si vedono tutte le gradazioni di tinte. L’acconciatura è adamitica pei fanciulli d’ambo i sessi, semi-adamitica per gli adulti di genere mascolino, semi-decente per le adulte di genere femminino. Abab, Tigrè e Scioà, portano ai fianchi il perizoma; gli Arabi un camice bianco; gli Abissini una tela di cotone che chiamano futta, gettata sulle spalle come pallio romano con artistica negligenza. La capigliatura varia secondo le tribù. Arabi ed Abissini vanno a testa rasa. Abab e Tigrè hanno in capo due selve di capelli: l’una sollevata sul cranio, l’altra abbassata sulle tempie e sulla nuca. Alla vigilia dei giorni festivi, quelle selve nere diventano bianche, come se ci fosse nevicato. Ma non è neve, né cipria, né canizie: è una buona spalmata di burro, per mantenere il lucido e la morbidezza della chioma. Le ragazze a dodici anni vanno a marito; a venticinque sono logore e qualche volta nonne. L’uomo a trent’anni comincia a declinare; ai sessanta è quasi decrepito. La robusta complessione e l’intelligenza acuta darebbero frutti migliori, se non fosse la canicola, i disagi, l’abuso dei piaceri, le fatiche, e lo scarso alimento del corpo e dello spirito. L’alimento dello spirito si riduce al Korano pei mussulmani, alla Bibbia pei cristiani cattolici o separati, con un sincero sentimento religioso e una buona dose di superstizione per giunta. Quanto a coltura sanno leggere nella propria lingua e scrivere una lettera. Quanto a letteratura... mafisce (che in Arabo significa niente). Gli Arabi, è vero, hanno avuto una splendida civiltà; ma non è giunta fino a Massaua. Gli Abissini non posseggono nella lingua amarica altri libri originali, che certi annali dei Re, da Menelik11, figlio della Regina Saba e del Re Salomone, all’attuale Negus Giovanni: del rimanente non hanno che versioni di cose bibliche ed ascetiche. Il Clero indigeno, sebbene eserciti una grande influenza, è di un’ignoranza proprio supina. I Deftera, Dottori laici, (qualche cosa di somigliante agli Scribi della Giudea) hanno un’erudizione incerta e molto rudimentale. Parlano dei Greci e dei Romani come fossero abitanti della Luna, e le loro cognizioni storiche e geografiche non oltrepassano i confini d’Abissinia. Dalla bocca di un Deftera, che biascicava un po’ di Francese imparato dai Missionari Lazzaristi, ho raccolto la seguente favoletta. Tra le varie specie di scimmie le più stimate sono la Guereza e la Tota. La Guereza ha lungo e lucido il pelo, si nutre di foglie e per trovare alimento ha l’abilità di spiccare un salto da un albero all’altro alla distanza di cento passi (?). La Tota è granivora, e nutre per la sua rivale una cordiale antipatia. Ciò premesso, ecco la favola. Queste due scimmie erano ai servigi d’uno stesso padrone, che, secondo il costume del paese, andava scalzo. Guereza, volendo disfarsi di Tota, disse al padrone: - Nessuno meglio di Tota sa fare le scarpe. Il padrone ordinò subito un paio di scarpe; ma Tota se ne stava silenziosa. - Perché non rispondi? - Perché manca lo spago. - Possibile! - Sicuro. Trattandosi di un signore come voi, bisognerebbe cucire le scarpe coi nervi di Guereza. Allora il padrone fece scannare Guereza, e durante l’agonia, Tota le bisbigliava all’orecchio: - Per farla a un furbo, ci vuole un furbo e mezzo. Peccato che Tota non conoscesse il nostro vecchio proverbio: Chi la fa, l’aspetta, per infilarlo anche questo, come confortino, nell’orecchio a Guereza. Ed ora, se il lettore ha stomaco forte e buon appetito, entriamo a desinare da un Abissino. I commensali non stanno seduti sopra una scranna all’europea, o sopra le calcagna alla turca, o sdrajati alla romana; ma stanno accoccolati in giro alla mensa, come se si accingessero ad un’operazione diametralmente opposta a quella del mangiare. Questa posizione equivale per loro a una comoda seduta; e l’usano a tavola per mangiare, nelle ore d’ozio per chiacchierare, quando sono stanchi per riposare, e via dicendo. Ci stanno delle ore, e ci starebbero delle giornate, senza il minimo disagio, perché di gambe sono asciutti, e non hanno anteriori e posteriori impedimenti. Alle due estremità della tavola, quelle due pile di galetta (anghèra), che hanno il diametro di due piedi e mezzo, di che farina sono impastate? Chi lo sa? Questo pane senza fermento lo fanno con ogni sorta di farina: dagussa, dura, mais, orzo, grano, lenticchie, piselli; ma il tef, che ha il chicco minuscolo come quello del nostro miglio, porta la palma su tutti i cereali, e non comparisce che alle mense aristocratiche. Due altre specie di pane fermentato, l’evest e il tabita, sono riserbate alle mense democratiche. Quanto al bere, potete scegliere tra la birra che chiamano talla, e l’idromele che chiamano miess. Vino neppure una stilla, perché la vigna, che attecchiva rigogliosa sulle montagne etiopiche, fu per disposizione draconiana abolita da Re Teodoro, forse perché il nettare di Bacco si àltera facilmente sotto la sferza canicolare. La birra è d’orzo abbrustolito e macinato con infusione d’una radice amara (taddo) che ne accelera la fermentazione. Il miess o idromele, acqua e miele con infusione di taddo, è una bevanda gradevole e spumante come i vini bianchi di Piemonte. Non bisogna abusarne, perché dà facilmente al capo; ma gli Abissini non sono di questo parere, perché ne bevono assai, e non è gentiluomo chi non ubbriaca i suoi commensali. Due piatti di burro liquefatto e di latte rappreso stanno sulla tavola in attesa di vivande più sostanziose. A questo punto il rumore d’un corpo che stramazza, un terribile muggito e un rantolo cupo si fanno udire successivamente fuori del tokul, cioè della capanna. La fisonomia dei commensali si ravviva, l’occhio scintilla, le narici si dilatano, l’acquolina viene alla bocca; ed ecco gli schiavi coi pezzi del povero bue macellato in quel momento. - Mentre i padroni cacciano i denti in quella carne cruda e fumante, i servi divorano con eguale avidità i polmoni, il fegato, gl’intestini, senza darsi neanche la briga di nettarli. Prego il lettore a sospendere la maraviglia, e a serbare l’incredulità pel taglio non meno storico ed usuale della sciulada. Quando un pastore sulle montagne, esaurita la provvisione, non può soddisfare altrimenti agli stimoli della fame, piglia il coltello, fa un’incisione vicino alla coda d’una bestia cornuta, solleva la pelle, taglia una libbra o due di carne, copre la ferita colla pelle, la pelle con un po’ di fango, e poi, senza badare che la bestia zoppica e i padroni se ne accorgeranno, fa la sua brava colazione. La bestia non parla, e ai padroni sarà facile dare ad intendere, che un ladro s’è contentato di quel boccone, invece di rubare, come fanno laggiù, tutta la mandria. Le vittime poi si vendicano dei loro carnefici colla tenia, malattia comune in Abissinia per abuso di carne cruda. Ma i neri del verme solitario se ne ridono, avendo contro di esso un efficace antidoto nel fiore di cussotiè, che è un albero somigliante alla quercia. Per rendere più saporita la carne cruda, la condiscono con pepe e sale, oppure con fiele di bue, o meglio colla manta, che è il non plus ultra delle salse africane. Se le nostre cuciniere desiderano sapere in che consista, ecco la ricetta. Si piglia il contenuto di una trippa di bue, si mette al fuoco con burro, sale, pepe e cipolla, si fa bene soffriggere, e finalmente, quando è soffritta bene, si serve in tavola, ove non è lecito gustarne senza leccarsi i baffi... e le dita. Fanno un grand’uso di pepe rosso e di burro; ma il burro è liquido e nauseante; il pepe è tanto forte, che basterebbe un atomo solo a farci stare una settimana a bocca spalancata. Raccomando a tavola la modestia degli occhi, perché gli schiavi, cucinieri e inservienti, non avendo a loro disposizione che la pezzuola di Adamo ed Eva, sono obbligati a soffiarsi il naso colle stesse dita con cui manipolano le pietanze. Potrei aggiungere altri particolari intorno ai conviti africani, ma per un saggio mi pare che basti12”.

1 Tancredi Saletta nacque a Torino il 27 giugno 1840. Come colonnello, nel 1885 ebbe il comando della prima spedizione italiana in Africa e vi ritornò nel 1887 come generale di brigata con la spedizione San Marzano allo scopo di vendicare il massacro di Dogali. Nel 1896 divenne Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, in seguito senatore del Regno. Morì a Roma il 21 gennaio 1909. Sul personaggio e sulla presa di possesso dell’Eritrea rimando a tre libri editi dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito: Luigi Tùccari, L’impresa di Massaua cento anni dopo, Roma, 1985; Alessandro Bianchini, Tancredi Saletta a Massaua (memoria, relazione, documenti), Roma, 1987; Mario Montanari, Politica e strategia in cento anni di guerre italiane. Il periodo liberale. Le guerre d’Africa, Roma, 1999. 2 Per le notizie biografiche di Issel, Antinori e Beccari rimando alla schede con fotografie dei personaggi già presenti nel sito. 3 I passi sono ripresi dal capitolo IV del suo Viaggio nel Mar Rosso e tra i Bogos (1870), E. Treves Editore, Milano 1872, pp.45-54. 4 Augusto Franzoj, nato a San Germano Vercellese il 2 ottobre 1848, era un giornalista repubblicano. Decise, dopo varie vicissitudini in patria, coronate anche da duelli, di andare in Africa per dare sfogo al suo desiderio d’azione. Solo, senza mezzi e armato di un coraggio fuori dalla norma, penetrò nelle regioni più pericolose dell’Abissinia. Si recò nel 1883 dalla perfida Ghennè, regina di Ghera, e, con faccia tosta, riuscì a farsi consegnare la salma di Giovanni Chiarini, che riportò alla sua Chieti. Tornò più volte in Africa sia come esploratore sia come corrispondente. Il colonnello Tancredi Saletta lo espulse dall’Eritrea come indesiderabile. Nel 1889 capitanò una spedizione in Amazzonia, fallita per l’avvenuta morte, dovuta alla febbre gialla, di alcuni componenti. Ormai anziano e malato, il 13 aprile 1911 si uccise sparandosi contemporaneamente alle tempie con due pistole. Scrisse due libri con le sue peripezie africane: Continente Nero. Note di viaggio, Roux e Favale, Torino, 1885 (ristampato nel 1961 dall’Istituto Geografico De Agostini di Novara) e Aure africane, Casa Editrice Galli, Milano, 1892. Suoi articoli africani sono stati raccolti, a cura di Felice Pozzo, nel volume, pubblicato nel 1997, Un ribelle nel Continente Nero, delle Edizioni Europee di Padova e di Perosini Editore di Zevio. Cfr. Jacopo Gelli, Duelli celebri, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1928, pp. 198-201; Cosimo Bertacchi, Geografi ed esploratori italiani contemporanei, Milano, Giovanni De Agostini Editrice, 1929, pp. 288-296; Curio Mortari, Il Mondo esplorato da tredici piemontesi, Torino, Edizioni Palatine di Renzo Pezzani, 1947, pp. 1-20; Piero Gribaudi, Scritti di varia geografia, Torino, G. Giappichelli Editore, 1955, pp. 573-580; Felice Pozzo, Un viaggiatore in brache di tela. La vita avventurosa di Augusto Franzoj, CDA & Vivalda Editori, Torino, 2003. 5 Giovanni Chiarini, nato a Chieti il 23 giugno 1849, si laureò in ingegneria. A 27 anni ottenne di far parte della prima Grande Spedizione in Africa Equatoriale, ideata e al comando del marchese Orazio Antinori, con il compito di studiare le lingue, gli usi e i costumi delle popolazioni autoctone. Si trattenne con l’Antinori allo Scioa fino all’arrivo di Antonio Cecchi con cui, con scarsi mezzi, procedette all’esplorazione dell’Abissinia. Giunto presso la regina di Ghera, fu da questa trattenuto, assieme al compagno, prima come ospite, poi in qualità di prigioniero, finché morì il 5 ottobre 1879, a soli trent’anni, a causa delle privazioni subite. Gli si devono importanti studi linguistici ed etnografici, rilievi topografici e raccolte di storia naturale. Cfr. Antonio Cecchi, Da Zeila alle Frontiere del Caffa, Ermanno Loescher & C., 3 volumi, Roma, 1886-1887; Corrado Gizzi, Giovanni Chiarini, Marino Solfanelli Editore, Chieti, 1981. 6 I brani sono estrapolati dal libro Aure africane, cit., e in particolare dal capitolo Da Massaua, pp. 45-64. 7 Il barone Luigi D’Isengard nacque a La Spezia l’11 maggio 1843. Indossò la camicia rossa nella campagna del 1866 e l’anno dopo in Candia a combattere i turchi per la libertà dell’isola. Nel 1870, causa un dramma interiore, decise di prendere gli ordini religiosi. Fu cappellano militare in Eritrea nel 1886. Tornato in Italia, si dedicò all’insegnamento. Scrisse le sue impressioni sull’esperienza in Colonia, intitolate Reminiscenze africane, prima per la rivista Il Rosmini, edite a puntate dal 1887 in avanti, e in seguito raccolte in libro con il medesimo titolo, pubblicato dalla Casa Editrice Cogliati di Milano (conosco la 2a edizione, riveduta e accresciuta di un’appendice, del 1892 di pp. 264). Settantaduenne e quasi cieco, si spense a La Spezia il 17 dicembre 1915. Cfr. Mario Tropea, Una singolare esperienza di Colonia nella prima occupazione a Massaua: le “Reminiscenze africane” di Luigi D’Isengard, in Miscellanea di storia delle esplorazioni, vol. VII, Genova, Bozzi, 1982; Orazio Antinori, Viaggio nei Bogos, a cura di Manlio Bonati, Perugina, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, 2000. 8 Antonio Stoppani, nato a Lecco nel 1824, fu prete, letterato, naturalista e scienziato di fama per gli studi sulla geologia. Scrisse due opere più volte ristampate: Il Bel Paese e da Milano a Damasco. Morì a Milano il 1° gennaio 1891. 9 Anche I. Cappellini era un geologo. 10 Bakscic in Arabo vuol dire mancia (nota di Luigi D’Isengard). 11 Si tratta di Menelik I. 12 Dai primi due capitoli delle Reminiscenze africane pubblicate a puntate nella rivista quindicinale Il Rosmini, Ulrico Hoepli Editore di Milano, e apparse nel primo volume, primo semestre, del 1887, pp. 223-228.

|

|||||||||||||