|

Spedizione di O. Antinori, O. Beccari, A. Issel nel Mar Rosso e sulle falde nord dell'Abissinia (1870-1872) (1) |

|

Relazione preliminare di Guido Cora 1876 (2) |

|

a cura di Manlio Bonati |

|

Il 2 marzo 1870 una Spedizione scientifica organizzata dalla Società Geografica Italiana lasciava la rada di Suez sul piroscafo “Africa” della Società Rubattino, dirigendosi verso la parte meridionale del Mar Rosso: la componevano il marchese Orazio Antinori, decano dei nostri viaggiatori nell’Africa, il dottor Odoardo Beccari, già noto allora per un importante viaggio a Borneo, ed il professore Arturo Issel, distinto malacologo e geologo, autore di un pregevole lavoro sulla Malacologia dell’Eritreo (I). Varii erano gli scopi della Spedizione. Anzitutto coll’appoggio del Governo e per conto della Società Rubattino si doveva prendere possesso nella Baia d’Assab di un territorio destinato a diventare un deposito di carbone ed una stazione commerciale, di cui il prof. Giuseppe Sapeto aveva antecedentemente stipulato l’acquisto coi Danakil assumendosi l’incarico di compierne il pagamento e di annodare amichevoli relazioni fra Italiani ed indigeni: a tal uopo egli era pure imbarcato a bordo dell’“Africa”. Per meglio assicurare il possesso, una nave della R. Marina, la “Vedetta” aveva avuto incarico di recarsi essa pure nelle acque d’Assab e fare lavori idrografici e topografici. Era poi còmpito speciale della commissione scientifica di studiare le condizioni di quella località, notandone la conformazione, i prodotti, le risorse, e farvi in ispecie collezioni di storia naturale; trovato quindi un mezzo agevole per raggiungere Massaua, doveva recarsi nel paese dei Bogos e dei Barka, sulle falde nord dell’Abissinia, visitando particolarmente il territorio di Sciotel, per indagare quali cause avessero condotto a rovina la colonia italiana ivi stabilita anni addietro dal padre Stella, missionario piemontese.

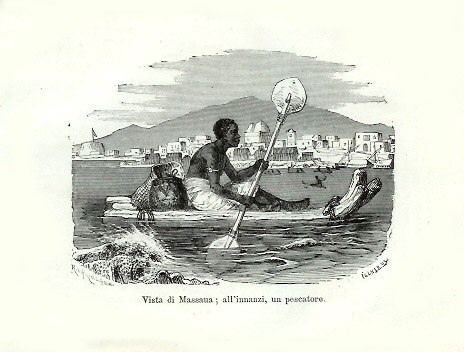

1. Esplorazione della Baia d’Assab. Da Assab ad Aden e Massaua. Con queste istruzioni salpava l’“Africa” il 2 marzo 1870 da Suez e sette giorni dopo andava ad ancorarsi nella rada di Buia, compresa tra le isole Darmakie ed il littorale d’Assab al sud di Ras Lumah. Nell’indomani e nei giorni successivi i varii membri della Spedizione esplorarono minutamente il territorio vulcanico di Assab, e visitarono i due isolotti più meridionali di Darmakie, facendo ampia messe scientifica. Il 13 fu innalzata sul Falso capo Lumar (a circa 13° di latitudine sud) la bandiera italiana salutata dagli spari dell’artiglieria di bordo e fu così preso formalmente possesso di questa terra, ceduta dai sultani Danakil di Margableh. Non essendo state comprese nell’acquisto due delle isolette di Darmakie e desiderando di ottenerle perché bene adatte per un deposito di carbone, mosse l’“Africa” pell’ancoraggio di Ras Deumaira, sbarcarono il Sapeto, Antinori, Beccari, Issel ed il sig. C. Grondona (rappresentante della Società Rubattino), e si diressero sul villaggio di Reita, a due ore dalla costa, ove col sultano Berehan si stipulò la cessione di quelle isolette. Ritornati in Assab e dovendosi il pagamento dei territori ceduti effettuare in talleri di Maria Teresa, solo denaro riconosciuto nel paese, e avendosene penuria, i nostri viaggiatori risolvettero di recarsi ad Aden e noleggiarvi una barca per ritoccare Assab e riuscire a Massaua, base dei loro lavori: l’“Africa” avrebbe poi proseguito per Bombay. E così si fece. Dopo d’aver stabilito un deposito di carbone per la “Vedetta”, che doveva giungere nella baia da un giorno all’altro, la sera del 20 marzo l’“Africa” solcava lo Stretto di Bab-el-Mandeb tra Perim e l’isola del Piloto (Piccolo Stretto) ed il mattino seguente giungeva nel porto di Aden. Dopo varii giorni di permanenza in questa colonia inglese, il cui soggiorno diede occasione a parecchie escursioni, una delle quali fatta a Kursi (nella parte occidentale della baia di Aden), fu noleggiata una barca araba, e su essa i viaggiatori tornarono il 31 marzo ad Assab, ripartendo la mattina del 5 aprile per Massaua, dopo d’aver compiuto il pagamento e lasciato a terra il prof. Sapeto, che attendeva il ritorno da Bombay dell’“Africa”. Partiti appena i tre viaggiatori, giungeva nello stesso giorno la R. nave “Vedetta”, che dopo luttuose peripezie occorsele tra i banchi madreporici ad oriente dell’isola Harnisch, veniva a compiere la sua missione. Fatta una breve stazione nella Rada di Buia essa tornò in Italia col Sapeto, mentre l’“ Africa ”, giunta poco appresso, ripartì subito per Suez e Genova. Intanto Antinori con Beccari ed Issel erano giunti ed erano sbarcati all’isoletta di Massaua, emporio più importante del littorale Eritreo tra Suez e Bab-el-Mandeb, a poca distanza dal Ras Gherar. Da Massaua i nostri esploratori fecero varii viaggi al paese dei Bogos, Barka e Dembelas, ed alcune escursioni nell’arcipelago di Dahlac, raccogliendo in gran copia notizie sulla geografia e storia naturale di quelle regioni ancora imperfettamente note. Io non posso qui tessere il diario particolareggiato degli itinerarii seguiti da ciascuno dei viaggiatori solo mi accontenterò di accennarli sommariamente, rimandando per quelli dell’Issel alla relazione da lui pubblicata due anni or sono (II), e per gli altri di Antinori e Beccari alla relazione che se ne sta preparando presso la Società Geografica Italiana.

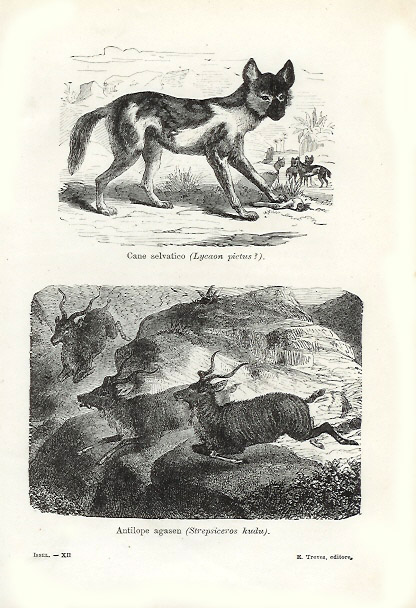

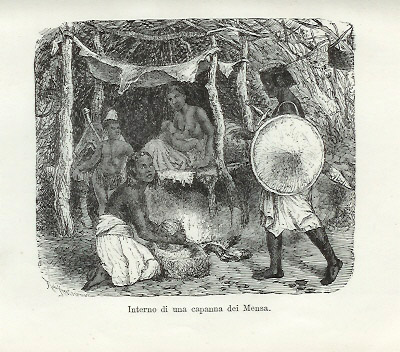

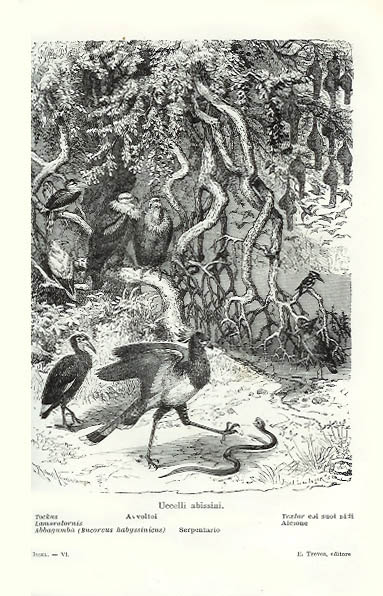

2. Escursioni d’Issel a Desset, nell’arcipelago di Dahlac ed a Keren. Viaggio di Antinori e Beccari a Sciotel. Collezioni di storia naturale. Il 29 aprile l’Issel faceva un’escursione a Desset, sulla via che conduce a Keren, per visitare certi antichi tumuli sepolcrali denominati “Kubbat es salatin”, vale a dire tombe dei re, facendone uno studio nuovo e molto interessante. In quel frattempo Antinori e Beccari stavano facendo i dovuti preparativi per recarsi a dimorare fra i Bogos e con tale intento partirono il 2 maggio e per la via d’Ain e Massalit, toccando Desset, Amba, Mai Aualid, Sceb e risalendo tutto il corso medio e superiore del fiume Lebka, scesero nella valle dell’Ainsaba ed il 9 giunsero a Keren, capoluogo del paese dei Bogos, posto, secondo le osservazioni di Beccari, a 1478 metri sul livello del mare. Dal 23 al 31 furono fatte caccie nella valle dell’Ainsaba, che riuscirono molto fruttifere dal lato zoologico. Dal suo canto Issel metteva a profitto il suo soggiorno a Massaua facendo utili escursioni, di cui la più importante, dal 10 al 21 maggio, fu quella che lo condusse alle isole Dahlac, Nora e Sarathè, durante la quale fece importanti collezioni malacologiche, giovandosi assai di una pesca delle perle a cui assistette. Il desiderio di rivedere i compagni e visitare, anche solo alla sfuggita, un lembo di quella regione tanto celebrata dai viaggiatori e dai naturalisti per le sue bellezze naturali, che vien detta la “Svizzera africana”, lo spinsero a recarsi egli pure a Keren, il che pose ad effetto dal 2 al 6 di giugno per la via che tocca Asus, Maldi, Imer, attraversando il paese dei Mensa. Tra i Bogos però non si fermò più di tre giorni, ed il 15 era nuovamente a Massaua, d’onde l’indomani salpò per Suez, diretto all’Italia, sul vapore egiziano “Hegiaz” della Società “Kedivié”. Rimasti soli, Antinori e Beccari continuarono le loro escursioni geografiche e zoologiche, spingendosi al nord verso i confini dei Maria o Marea (11 giugno) ed esplorando al sud-ovest il territorio di Sciotel. Qui si trattennero quindici giorni (dal 20 giugno al 4 luglio), occupando questo tempo, come al solito, nello studiare le produzioni principali del paese, che percorsero in varii sensi, visitarono la tomba dello Stella e il villaggio da lui fondato, e salirono il monte Tzad’amba, che loro stava a ridosso, e di cui il Beccari misurò l’altezza col mezzo di osservazioni ipsometriche (l’istrumento di cui si servì, costruito da Fastré a Parigi, gli fu gentilmente imprestato dal comm. Giordano, Ispettore del Corpo R. delle Miniere). L’altezza dello Tzad’amba risultò di piedi inglesi 6893, pari a metri 2101, sopra il livello del mare; mentre il livello di Sciotel risultò di 943 metri, ossia 3094 piedi: col medesimo mezzo riscontrò essere Keren all’altezza di 1478 metri, trovando così una differenza non molto grande colla misurazione eseguita nel 1861 dalla Spedizione Tedesca e che risultò di 1452 metri. Sul finire di luglio caddero dirotte pioggie a Keren, per cui i viaggiatori poco si avventurarono nei contorni. Poco dopo l’Antinori rimaneva solo nel paese, pel rimpatrio di Beccari, che lasciò Keren il 25 agosto, seguì la via di Maldi attraverso i Mensa e s’imbarcò a Massaua il 6 settembre per l’Italia. Le collezioni fatte nel mar Rosso e golfo d’Aden dai tre viaggiatori riuniti erano già state portate in Italia dall’Issel al suo ritorno in patria; ma la maggior parte di quelle riunite sulle falde nord dell’Abissinia da Antinori e Beccari erano ancora a Keren, onde l’Antinori pensò di inviare anche queste in Italia, aggiungendovi tre struzzi viventi, catturati nell’Ainsaba. Si valse a tal uopo dell’opera di un italiano, il sig. F. Cocconi, a cui affidò l’incarico di condurle a Genova; questi lasciò Keren il 29 settembre, giunse a Massaua il 6 ottobre, e partì l’8 per Suez, mentre Antinori giungeva a Massaua il 7, dopo essere partito il 3 dai Bogos ed aver seguito la via di Maldi.

3. Esplorazione di Antinori nel bacino superiore del Barka e nel paese dei Dembelas. Dopo nove giorni di riposo sulle rive del mar Rosso, 1’Antinori riprese solo la via di Keren, seguendo quella già fatta nel maggio con Beccari. Dal 18 ottobre al 17 dicembre rimase fermo in Keren , occupato a raccorre [raccogliere] quadrupedi, uccelli, rettili e insetti, accingendosi all’esplorazione del bacino superiore del fiume Barka o Demba, mirando altresì a visitare il paese dei Dembelas, la vera “terra incognita” dell’Abissinia settentrionale. Di questo viaggio rimarchevolissimo non pubblicò sin qui l’Antinori che alcuni brevi cenni per servire d’introduzione ad un catalogo degli uccelli da lui raccolti nell’intiera spedizione tra Aden e il bacino del Barka (III). Solo alla gentilezza del viaggiatore debbo di possedere alcuni dati itinerari, comunicatimi a schiarimento de’ suoi schizzi da me elaborati in una nuova carta delle falde nord dell’Abissinia e dell’arcipelago di Dahlac, dati però che nulla tolgono di valore alla relazione originale particolareggiata che si trova presso la Società Geografica Italiana. Quest’esplorazione durò dal 18 dicembre 1870 al 30 gennaio 1871, e fu compiuta quasi per intiero in una regione prima inesplorata e sulla quale non si avevano che pochissimi dati incerti di Munzinger. La via tenuta, dopo Keren, fa lungo il versante ovest dei piccoli monti di Sciotel, indi presso la sponda destra del fiume Mansura sino al villaggio dello stesso nome, posto sul dorso d’una collinetta poco elevata. Da Mansura il viaggiatore si spinse in direzione sud sino ad alcune sorgenti naturali prossime al fiume Ferfer, una delle denominazioni del Barka o Demba superiore, presso al confine della regione del Barca e di quella dei Dembelas, retrocedendo poi sino al confluente del Demba col Mansura in una piccola località detta appunto Demba e posta a circa 15° 30’ di latitudine nord (IV). Di qua si diresse risolutamente verso il paese dei Dembelas, in compagnia di alcuni mandriani della tribù dei Beni-Amer-Was che conducevano una ventina di buoi e una cinquantina di capre al mercato di Ad-ghelghel, attraversando varii affluenti del Demba e seguendo poi per buon tratto la valle incassata della parte superiore di questo fiume, là dove prende il nome di Maia-Vasen e Laitù, in una regione pittoresca e oltremodo montuosa. Al villaggio di Matacrur abbandonò il Laitù (che proviene dall’oriente dai monti che dànno origine sull’altro versante al Mareb e all’Ainsaba), poi s’internò in un laberinto inestricabile di monti e valloni, in mezzo ai quali un viottolo appena praticabile dai pedoni lo condusse alla sommità di un monte, sulla cui cresta giace il villaggio di Ad-ghelghel, residenza di Kuflon, capo principale dei Dembelas. Antinori non rimase che cinque giorni nel paese dei Dembelas, occupandosi a prendere appunti e disegni della grande vallata che si apriva ai suoi piedi. Questa valle, tracciata in senso latitudinale, è solcata da un bel fiume, affluente del Mareb, ed ha la sua sorgente nei monti dell’Amasen. Dapprima è detto Maidarò e scorre da levante a ponente in una valle chiamata Svanagher; poi apertosi il varco in una catena di piccole montagnole granitiche, catena che si riallaccia ai fianchi dei monti che la circonvallano, interrompe la sua direzione, e al di là di questo ostacolo naturale si volge ad ovest-sud-ovest, sotto il nome di Maianbassa: in questa parte la valle porta il nome di Mansura-Guegua. I monti del paese dei Dembelas sono di natura schistosa e quarzosa; Antinori vi notò dei filoni di quarzo della profondità di due metri che tagliano obliquamente la roccia granitica schistosa dì un monte prossimo al villaggio di Ad-ghelghel e al nord del medesimo: all’aspetto generale di queste montagne e per la immensa quantità di quarzi che racchiudono, apparisce molto probabile che le medesime debbano contenere dell’oro. I Dembelas propriamente detti confinano al nord coi Beni-Amer-Was del Barka, all’est cogli Hamasen, al sud-est cogli Adrasà, al sud-ovest coi Kunàma e i Basèn; queste due ultime tribù sono molto temute dai Dembelas. Gli Adrasà, sulla sponda sud del fiume, formano veramente la parte più ricca e nobile dei Dembelas, dal che la divisione in Dembelas proprii al nord e Adrasà al sud. L’aspetto generale della grande vallata dei Dembelas colle sue accidentalità più spiccate furono chiaramente delineate dal nostro esploratore in un bellissimo panorama preso dal villaggio di Aguali, poco discosto all’ovest da Ad-ghelghel. Il villaggio più occidentale visitato a poche ore da Aguali è detto Namantala. L’altezza approssimativa di Ad-ghelghel si può valutare a circa 2000 metri sul livello del mare. Queste ed altre poche notizie sulla formazione orografica, sulla flora e la fauna, sono i soli dati che l’Antinori poté procurarsi su quell’interessante regione, di cui può dirsi veramente lo scopritore, non avendosi avuto su essa prima di questo viaggio nessuna informazione. E non fu tanto il tempo che gl’impedì di fare studii più estesi quanto la continua sorveglianza che attorno a lui esercitavano quei diffidenti montanari, e lo stesso Kuflon, malgrado l’ospitalità concessagli, non rifiniva di domandargli a qual fine ritraesse colla matita i contorni della regione che gli stava sott’occhi. Il viaggio di ritorno fu fatto quasi direttamente in direzione settentrionale. La sera del 25 gennaio 1871 abbandonò il viaggiatore Ad-ghelghel e scese al fiume Laitù, lasciandolo poi l’indomani alla località di Maia-Vasen (ove descrive una curva per poi prendere il nome di Ferfer), attraversò nel giorno successivo i torrenti Garasit, Duan, Terik, Adaiet (i due primi affluenti del Demba, gli altri alimentano il Mansura), lambendo i monti Suok, che formano il margine sud ed est della valle d’Asciagulgul, e giunse il 28 nello Sciotel all’abbandonato villaggetto dello Stella, dopo d’aver passato il fiume Mansura presso il monticello Selos-Cornù. Girato la dimane lo Tzad’amba dal lato orientale entrò nella valle di Ciacio, terminata la quale cominciò ad ascendere la montagna, che si presentava irta di scogli, ingombra da piante e quasi inaccessibile; dopo tre ore d’immense fatiche raggiunse finalmente il valico, da dove si scende con facilità nella valle di Boggù, seguita la quale rientrò la sera del 30 gennaio nella sua abitazione di Keren.

4. Viaggio di Antinori a Kassala. Escursioni da Keren a Massaua, Ailet, Zulla, Dahlac. Ritorno in patria. Mi sono alquanto diffuso sul viaggio di Antinori fra i Dembelas, trascinato dall’importanza originale del soggetto: ora sorvolerò sul viaggio a Kassala e le altre escursioni, giacché non riuscirono a risultati così importanti per la geografia, specialmente perché fatte in altre condizioni di tempo. Sul finire del marzo 1871 ritroviamo il viaggiatore nella via di Massaua atraverso il pittoresco territorio dei Mensa, ma seguendo una linea più settentrionale di quella di Maldi: toccò i villaggi di Gabei-Alabi e Ciufà, poi s’internò in una regione montuosissima solcata da due grossi torrenti, che si uniscono dal lato occidentale della vallata; lasciò a destra i due monti Debre Sina e Amba Saul, percorse la valle del fiume Lava, ch’ei chiama Mensa, le cui acque si rompono a salti e precipizi fra i massi delle montagne in località che hanno un aspetto incantevole, e quasi direbbesi fantastico, attraversò la pianura del Samhar in mezzo a colli alpestri e desolati di piante mancanti d’acqua, giungendo poi a Massaua dopo un viaggio piuttosto faticoso. Nella prima metà di aprile fece un’escursione ad Asus, lungo le sponde del ramo meridionale del Lava ed alla fine dello stesso mese ritornò a Keren per la via già battuta di Ain e Massalit. La stagione delle pioggie, dal giugno al settembre, fu da lui passata nel paese dei Bogos sulle rive dell’Ainsaba nella località di Angar, indi dal 14 settembre al 10 ottobre fece un rapido viaggio d’andata e ritorno a Kassala, seguendo la gran vallata del Barka, con un itinerario che poco si scosta da quello seguito da Lejan e in parte da Munzinger. La rapidità del viaggio stesso gl’impedì di fare molte osservazioni sia sulla geografia che sulla storia naturale. Discesi i monti di Keren percorse prima una parte della valle di Boggù, solcata dal fiume omonimo, che, al di là del monte Asciara, prende poi il nome di Darotai, sino alla sua confluenza col Barka presso Meghergher: Antinori toccò così i villaggi di Boggu Saiti, Aderdi, alle falde del monte Sciamr-Adik dal lato di nord-ovest, Meghergher. Al di là di questo luogo seguì il larghissimo letto del Barka, passando per le località di Giaghè o Tschagie, Sulib, Alese od EI-Hesch; la via continuò attraverso ad un deserto formato da terreno piano sabbioso, talvolta intralciato dagli alberi di mimose e da erbe, in una regione popolata dai nomadi Az-Amer. Il 19 settembre il viaggiatore raggiunse il villaggio di Af-Dhob, sulla sponda sinistra del fiume omonomo detto dagli indigeni Bahr-el-gemel, affluente di sinistra del Barka; proseguendo poi la via sempre nel deserto, in parte sabbioso e in parte ciottoloso, attraversò i corsi d’acqua Avosciait, Endelaggé, Ghurba, Fittai, sulle cui sponde sta il villaggio Soderat o Sabderat addossato ai monti Ohrà e Tucurù, e a mezzodì del 23 entrò nella città di Kassala, sulle sponde del Chor el-Gasch, corso inferiore del fiume Mareb ed affluente di destra dell’Atbara. Il 30 dello stesso mese Antinori riprese il cammino di Keren, passando per Soderat, Zaga sul Chor di Avosciait, Af-Dhob, Dunguaz sulla sinistra del fiume Barka, Giaghè, Aderdì. Dopo 19 mesi di soggiorno sui confini nord dell’Abissinia, in maggior parte passati nel paese dei Bogos, l’Antinori abbandonò definitivamente Keren il 30 novembre 1871, e discese per la via di Maldi a Massaua onde aspettare un piroscafo che lo riconducesse in Italia. Per inattese contrarietà avvenutegli, dovette trattenersi a Massaua sino al 4 febbraio, onde impiegò parte del tempo, cioè quasi tutto il mese di gennaio, in due escursioni, una delle quali lo condusse pel golfo di Aduli a Zulla e all’isola Dessi o Dessé, poi a Dahlac, mentre l’altra fu fatta ad Arkiko ed Ailet, a mezzogiorno di Asus. Finalmente il 4 febbraio il nostro viaggiatore lasciò Massaua sul vapore postale egiziano “Kuffit”, toccò Suakin l’indomani, trattenendovisi tre giorni, e il 12 sbarcò a Suez; passato qualche tempo nel Basso Egitto, riedette in patria nel marzo 1872, dopo oltre due anni di assenza, impiegati in fruttuose esplorazioni, ricchissime di risultati per le scienze. Come ho avuto occasione di accennare nel corso dì questa memoria, la relazione completa degli accennati viaggi fatti da Antinori e Beccari non è ancora stata pubblicata dalla Società Geografica Italiana, onde io non ho potuto qui entrare nei particolari di essi: perciò debbo rimandare ad un’epoca non ancora determinata la pubblicazione dei risultati geografici ottenuti da quegli egregi esploratori, riservandomi di far noto ora solo la parte riferentesi alla Baia di Assab, unendo alle note di Beccari quelle di Sapeto e le altre raccolte nel Ministero della Marina sui rilievi eseguiti dalle R. navi “Vedetta” e “Vettor Pisani”, l’ultima delle quali visitava quelle località nel 1871. Per la loro importanza ho riunito questi lavori in una memoria speciale, corredata di due carte originali (3).

1 Dal fascicolo XI del vol. III del 1875-1876 di Cosmos di Guido Cora, rivista geografica pubblicata a Torino, pp. 401-408. |